26

27

28

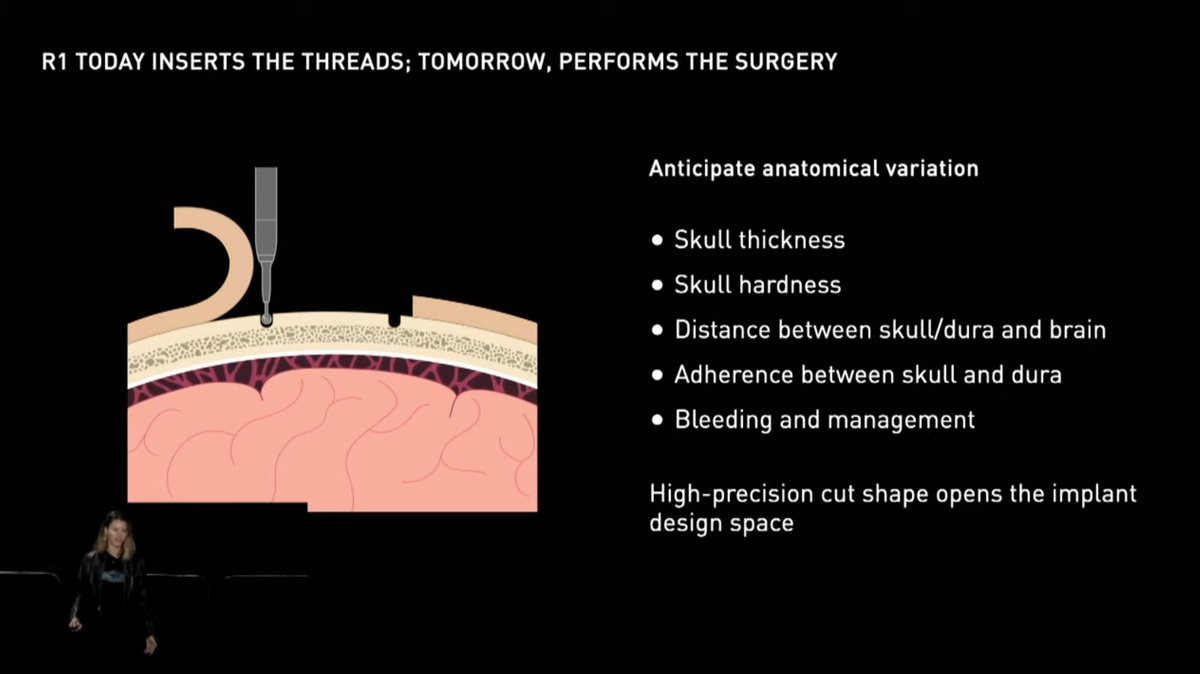

なお、Neuralinkのライバル企業Synchronは、今年7月にアメリカで患者へのデバイス埋め込みを既に行っています。

この点でSynchronはNeuralinkよりも1年近く先行しており、Neuralinkが今後どのように追い上げるかも要注目ポイントです。

twitter.com/_daichikonno/s…

29

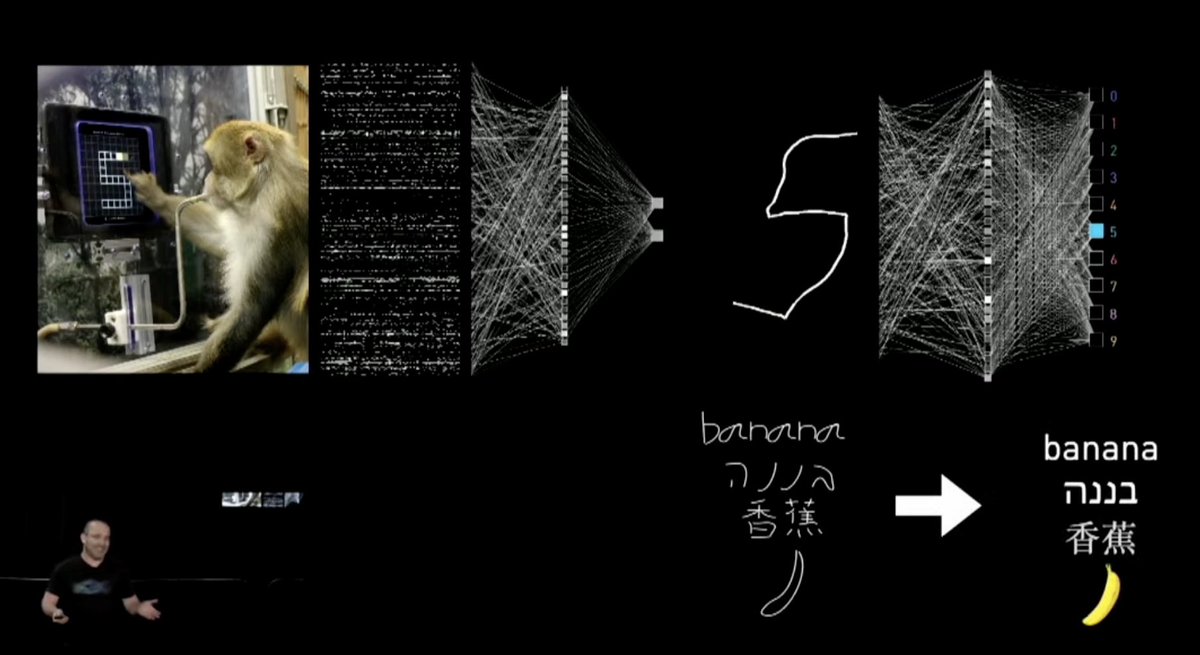

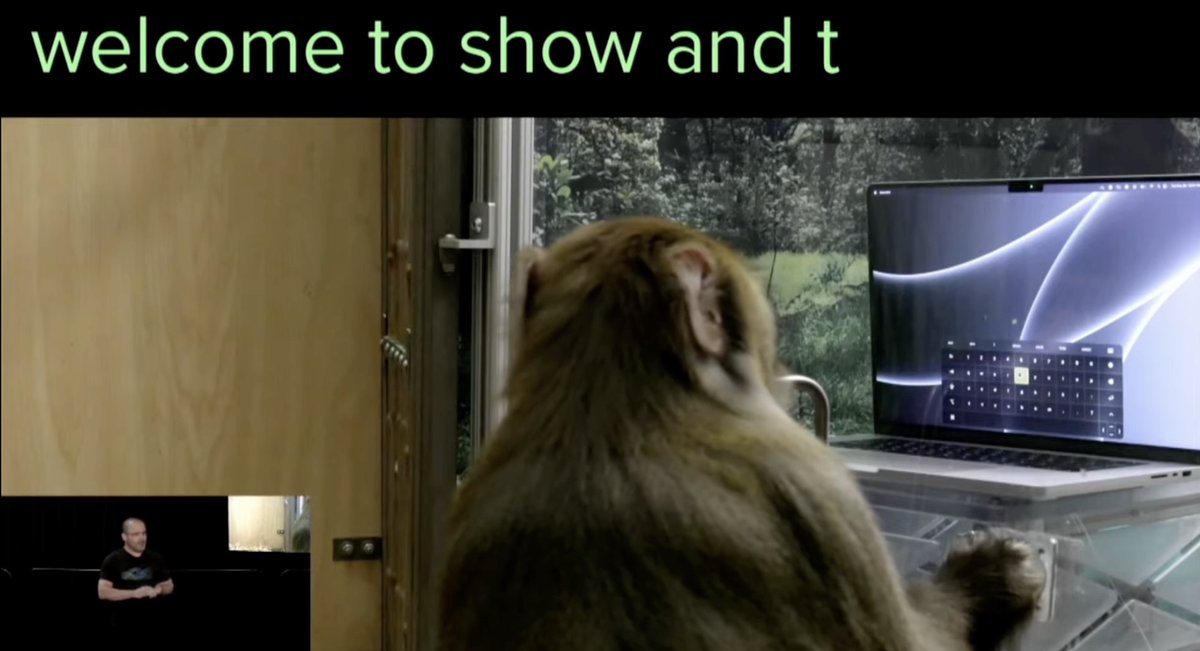

一応補足ですが、

「サルが人間の言葉を理解している」という訳ではない(可能性が極めて高い)です。

あくまでも、

「サルに、人間が望むようにカーソルを動かせることに成功した」になります。

30

31

32

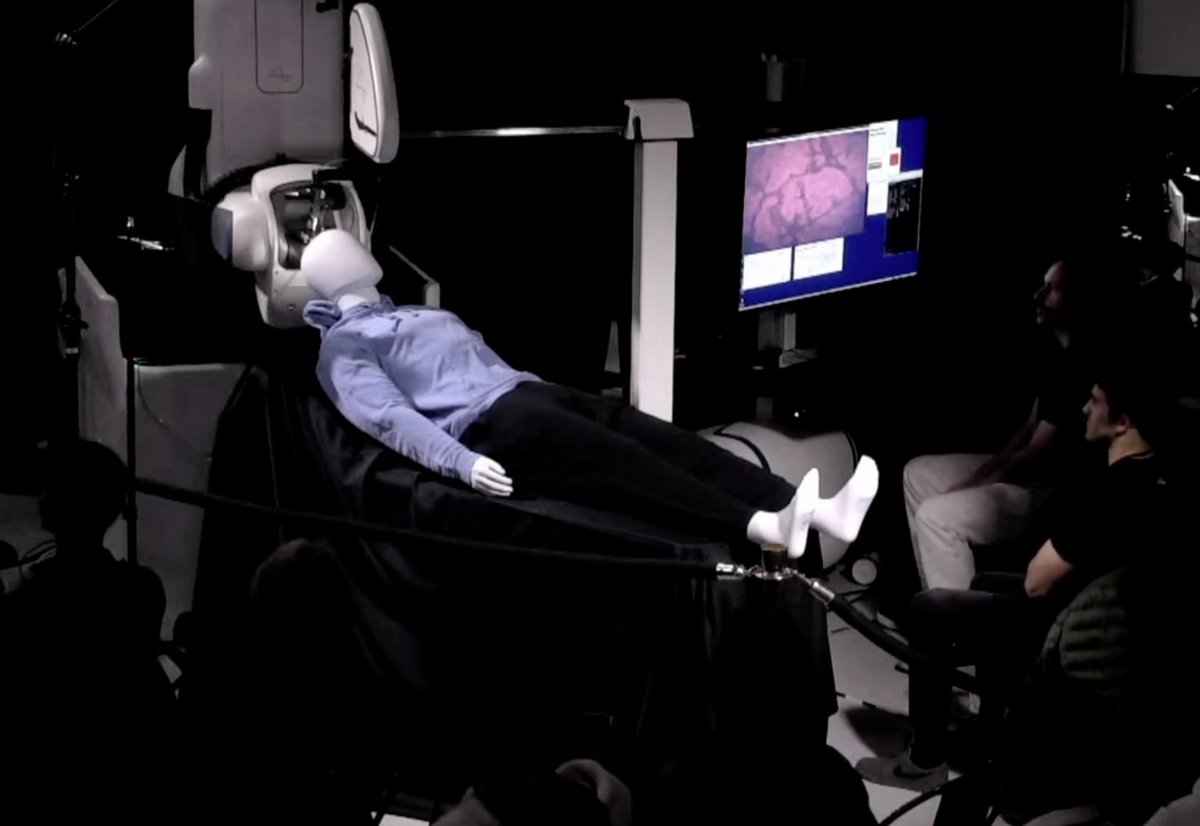

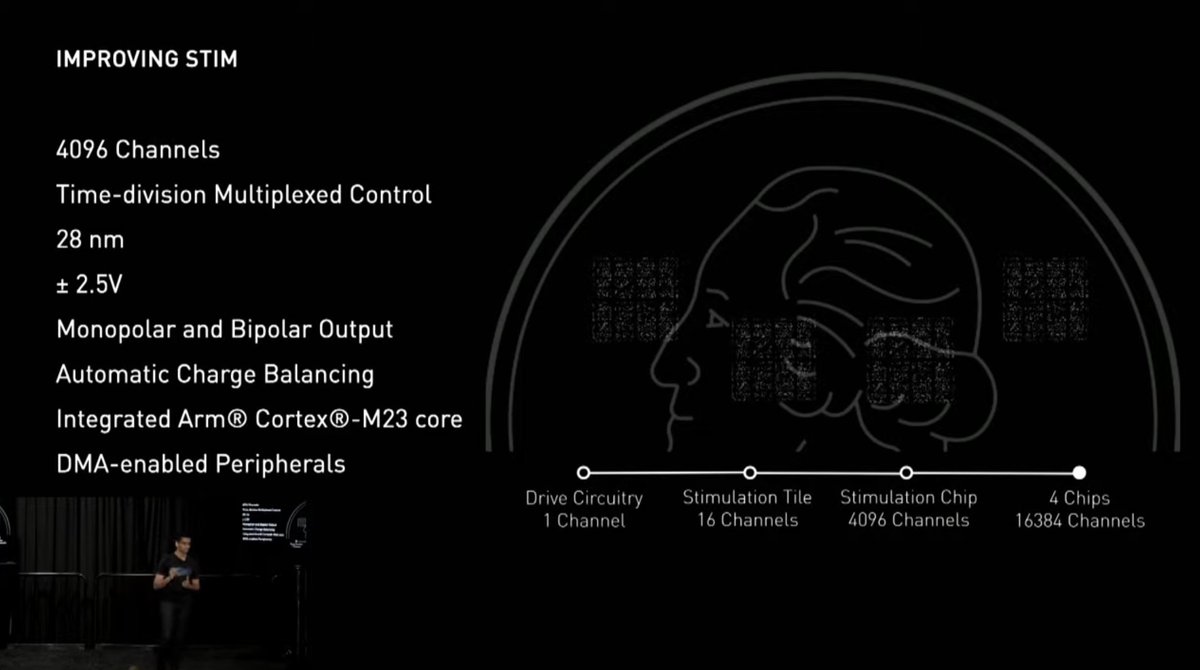

イーロン・マスクが、

「脳とコンピューターを接続する」

ために立ち上げたNeuralinkが、日本時間の明日午前11時から1.5年ぶりに進捗報告を行います。

これまでの復習&明日の予習に、Neuralinkについての以下のツイートとnoteをぜひご覧ください!

note.com/daichi_konno/n…

twitter.com/_daichikonno/s…

33

34

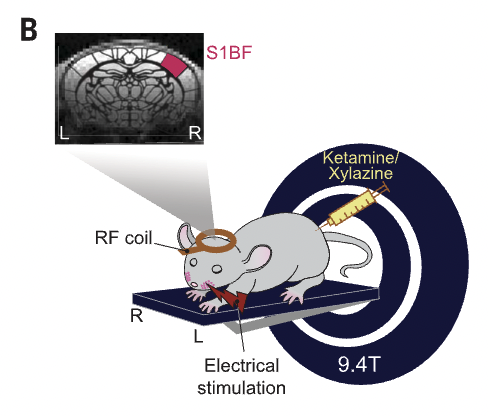

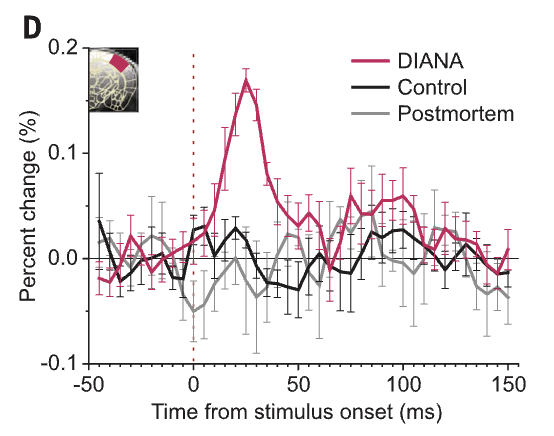

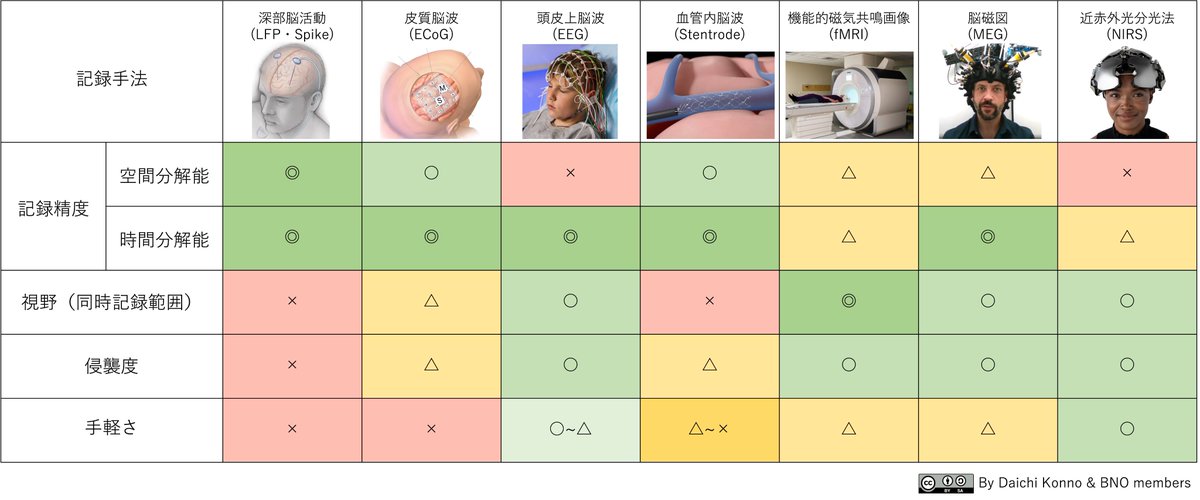

これはすごい論文ですね!

fMRIで、5ミリ秒かつ0.22mmの時空間解像度でスパイク活動を記録できる、という研究。

非侵襲的なfMRIでこの時空間解像度を出せるとなると、ゲームチェンジャーとなる可能性を十分に秘めています。

science.org/doi/10.1126/sc… twitter.com/ayumu_tomaru/s…

35

論文検索サイトElicit elicit.org がさらに進化していますね!

論文を入力すると、

「一文での要約、何を検証したのか、参加者は誰か」などを自動で抽出してくれるようになりました。

添付画像は、イーロン・マスクが立ち上げたNeuralink社の論文について表示したものです。

36

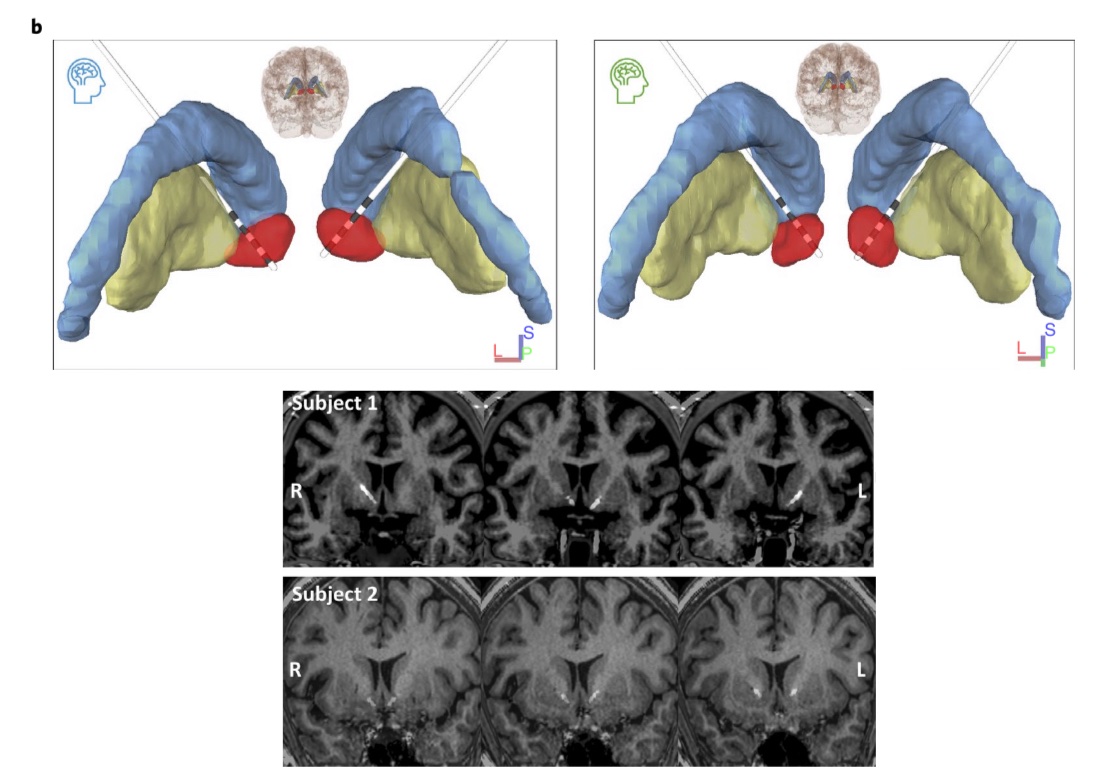

過食症患者に対し、

「"食欲がコントロールできなくなる直前"に側坐核(報酬系の一部)を刺激することで、

食欲を確実かつ長期的に抑えることができた」という驚きの論文。

この論文も、

「神経精神疾患のオーダーメイド治療」という医学の大きな流れの中にある研究です。

nature.com/articles/s4159…

37

超音波とマイクロバブルを組み合わせることで、6.5μm, 1秒の時空間解像度でマウスの全脳の血管を非侵襲的に記録できる手法を開発した、という驚きの研究。

空間解像度、同時記録領域、非侵襲性のいずれも素晴らしく、幅広い応用が期待できそうです。

nature.com/articles/s4155…

38

医学部よりもコンピュータサイエンスを扱う学部(理学部・工学部)の人気が上がっているのは、東大にいても強く感じる。

ただ、CSは無料でクオリティの高い教材がネット上にいくらでもある。

一方で、生身の身体や脳を扱う経験の希少さは今後も薄れることはない。(続く)

39

40

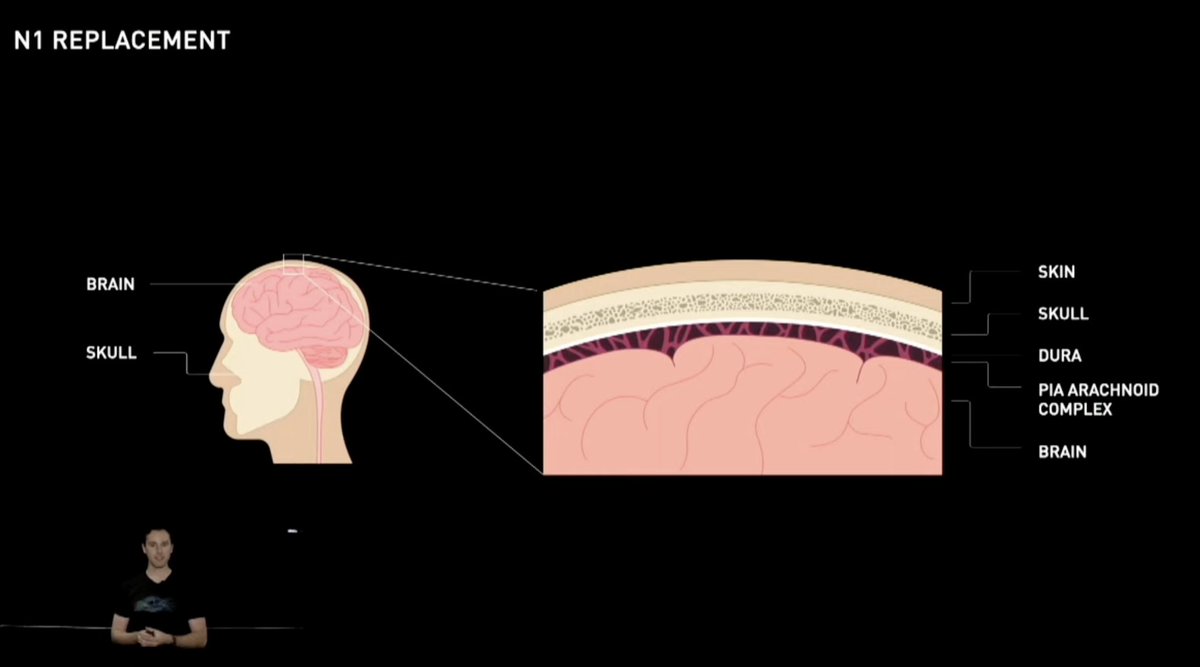

医学部の解剖学実習で扱った脳は、ホルマリン固定されていたので固かったです。

そのイメージがずっと頭の中にあったので、生の脳に触れた時にはその柔らかさに本当に驚きました。

41

生きている人の脳に初めて触れた時は衝撃だった。

豆腐よりもさらに柔らかくて簡単に潰れてしまいそうな物質が、

私たちが感じる世界の全てを生み出しているという事実に、大きな衝撃を受けたことを鮮明に覚えています。

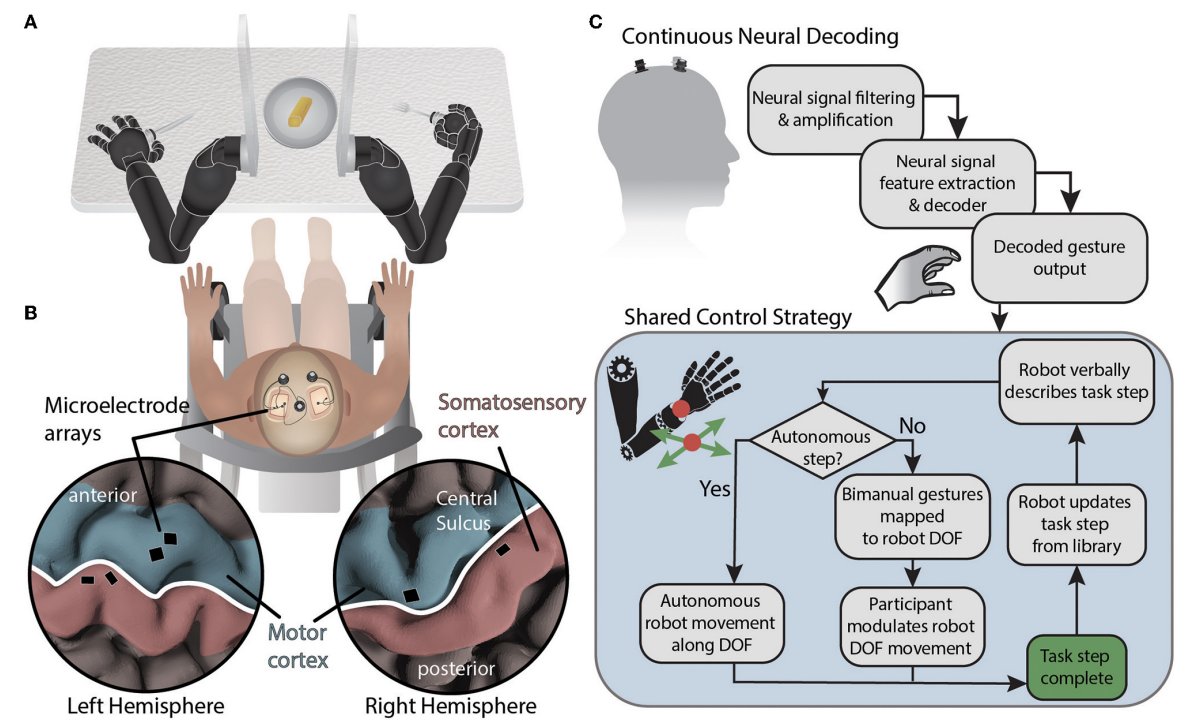

42

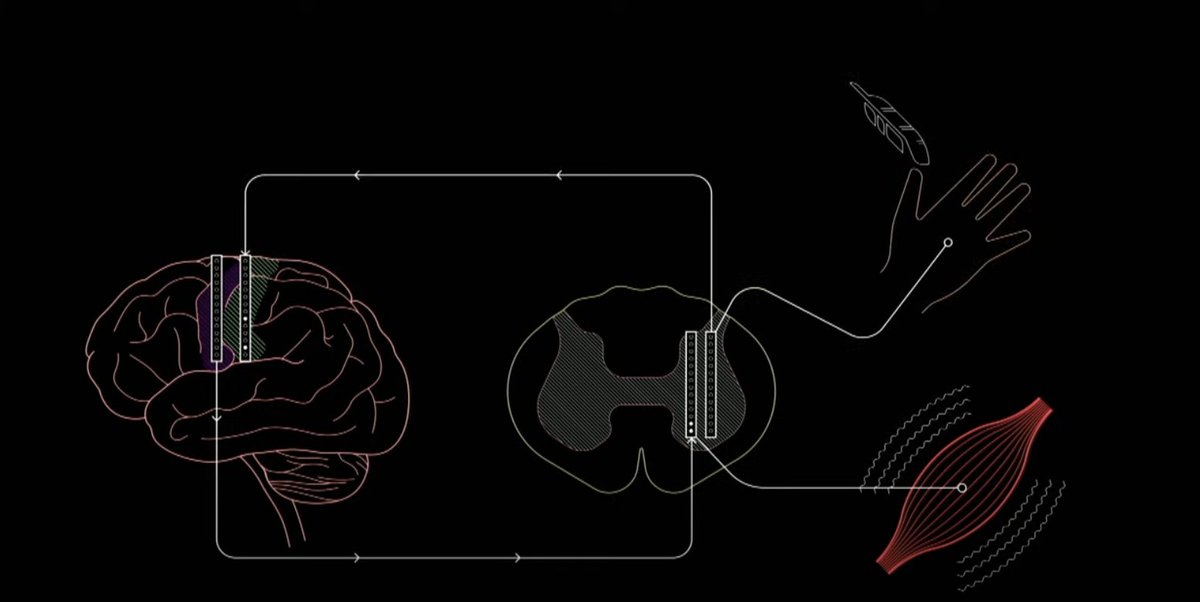

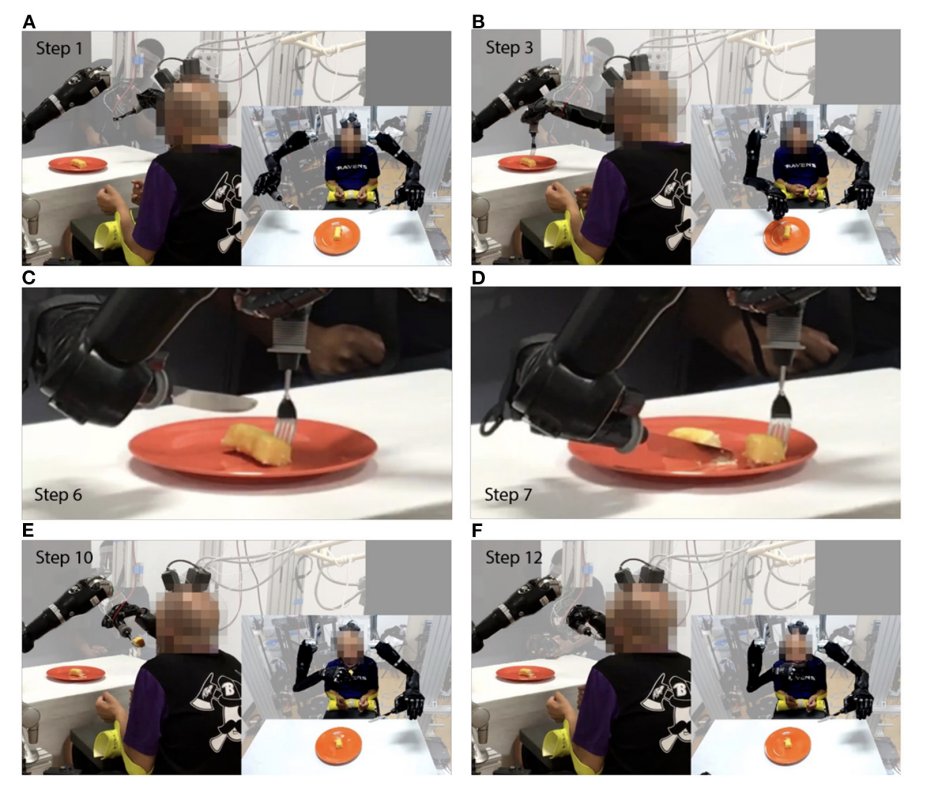

BMIで「人間とAIが協調して学習する手法 (shared control strategy)」を用いることにより、これまで困難だった複数ロボットアームの同時操作に成功した、という論文。

将来的に、1人の人間による複数ロボットや複数アバターの操作に繋がりうる汎用性の高い研究だと思います。

frontiersin.org/articles/10.33…

43

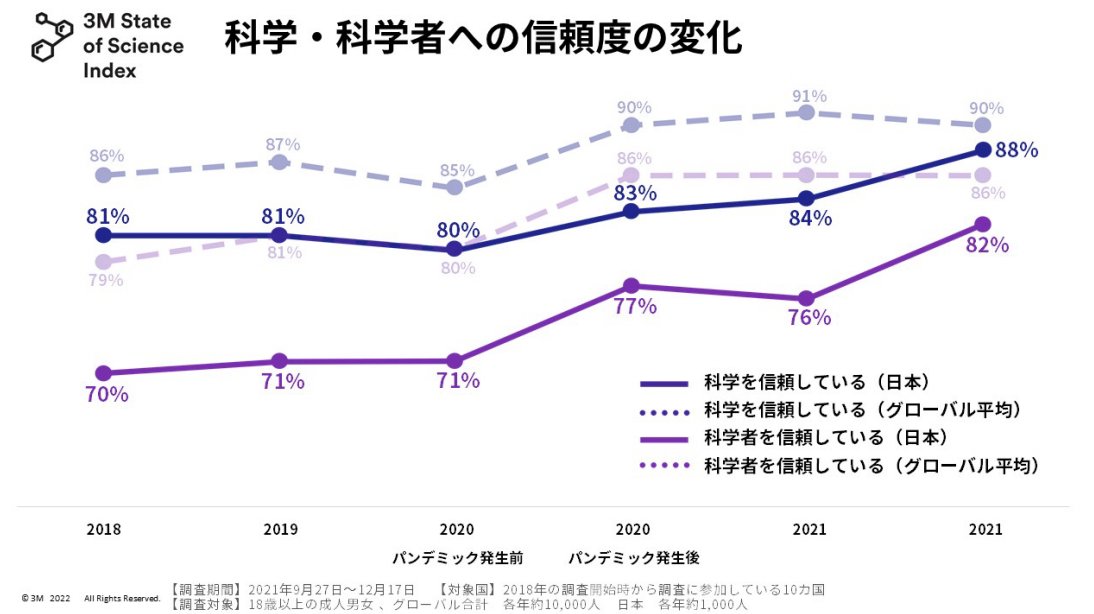

科学に対する意識調査で、「日本における科学・科学者への信頼度」が過去最高になったとのこと。

理由には、「パンデミックへの対抗手段として科学が存在感を発揮したこと」などが挙げられています。

国として科学への信頼が増しているのは、とても嬉しいことだと感じます。

multimedia.3m.com/mws/media/2204…

44

45

「人間は、一緒に過ごす時間の長い5人の友人の平均になる」

「人間が変わるためには、"決意"などより"環境"の方がずっと効果的である」

という言葉はかなり的を射ていて、

「この人のようになりたい」と思ったら、色々考える前にひとまず同じ環境に身を置くことが一番確実な方法だと思っています。

46

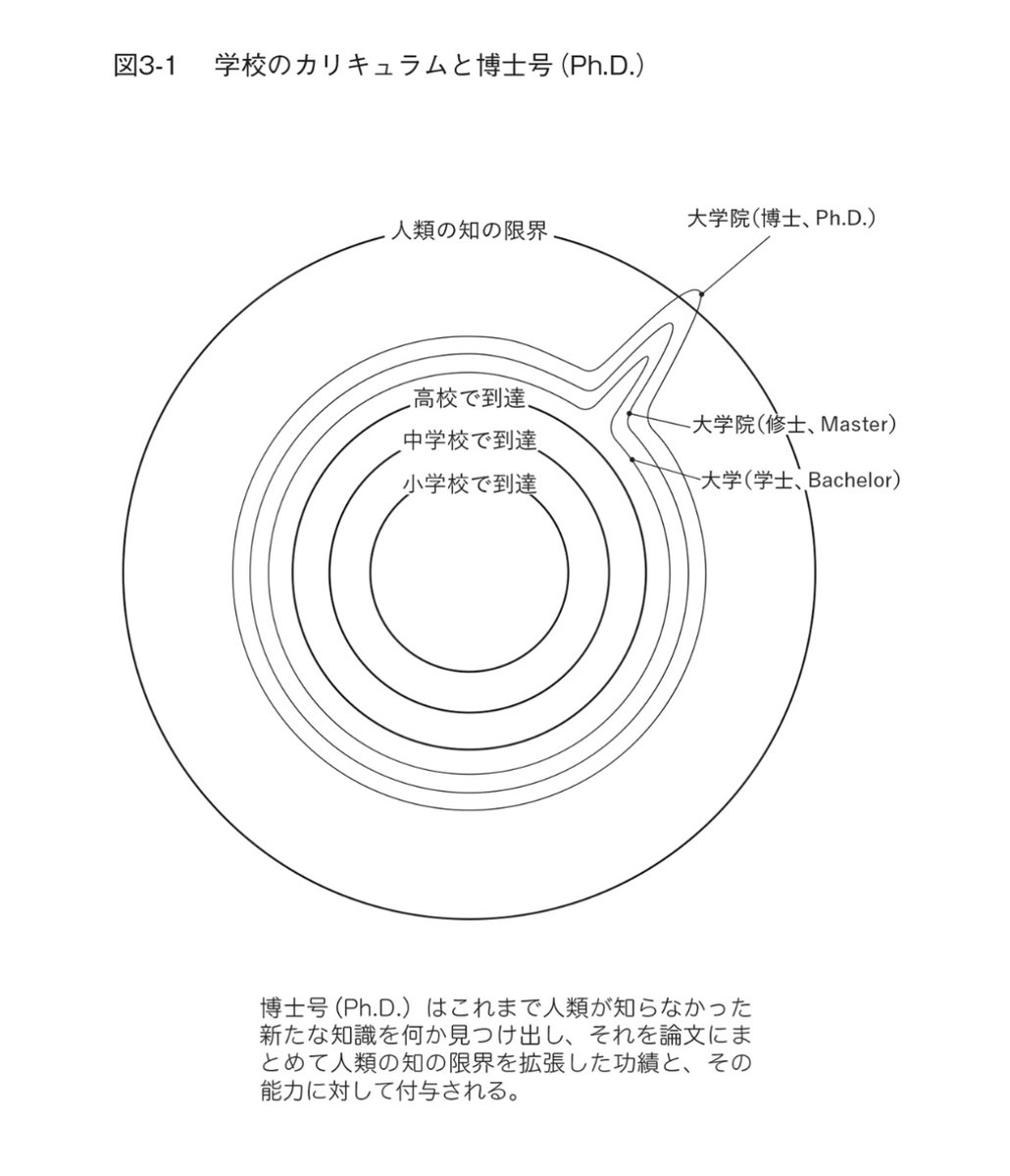

大学院でトレーニングを受けて初めて出来るようになったのは、「論文を批判的に読む」こと。

初めは論文に書いてあることをそのまま真実として受け取っていたけれど、

輪読会で先生方や先輩の鋭い質問を聞き続けることで、少しずつ批判的に読めるようになったと感じています。

47

「汎用AIを作るためには規模が全てだ」というDeepMind研究者の発言。

もしかしたら、人間の脳が特別である理由の大部分は、単にパラメータの多さに起因するのかもしれない。

今のペースでいけばあと数年で大規模モデルのパラメータ数が脳のシナプス数に並ぶ可能性があり、大きな関心を抱いています。 twitter.com/NandoDF/status…

48

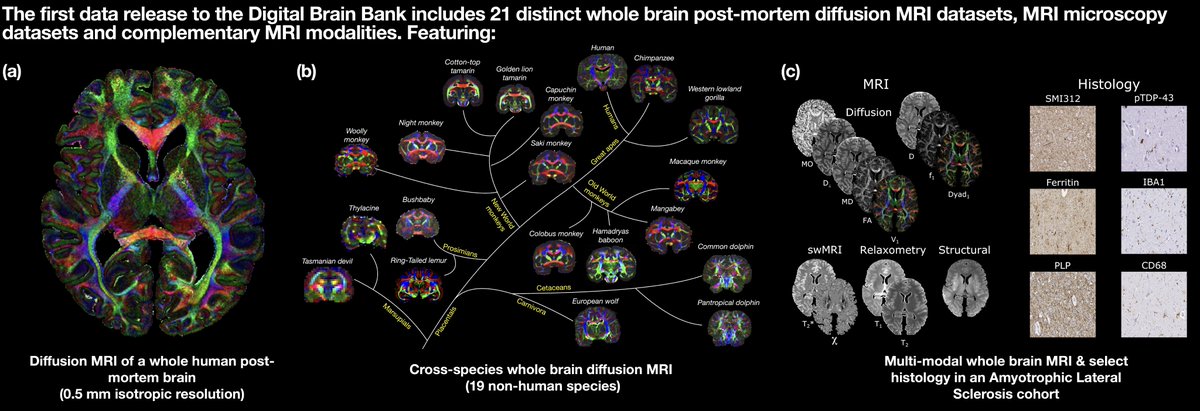

死後脳を用いて作成された"Digital Brain Bank"というMRIベースの脳画像データベースが公開されています。

健康な人だけでなく病気の人の脳や、さらには他の種族の脳も含まれており("Digital Brain Zoo")、今後の神経科学研究において重要なデータベースになりそうです。

open.win.ox.ac.uk/DigitalBrainBa…

50

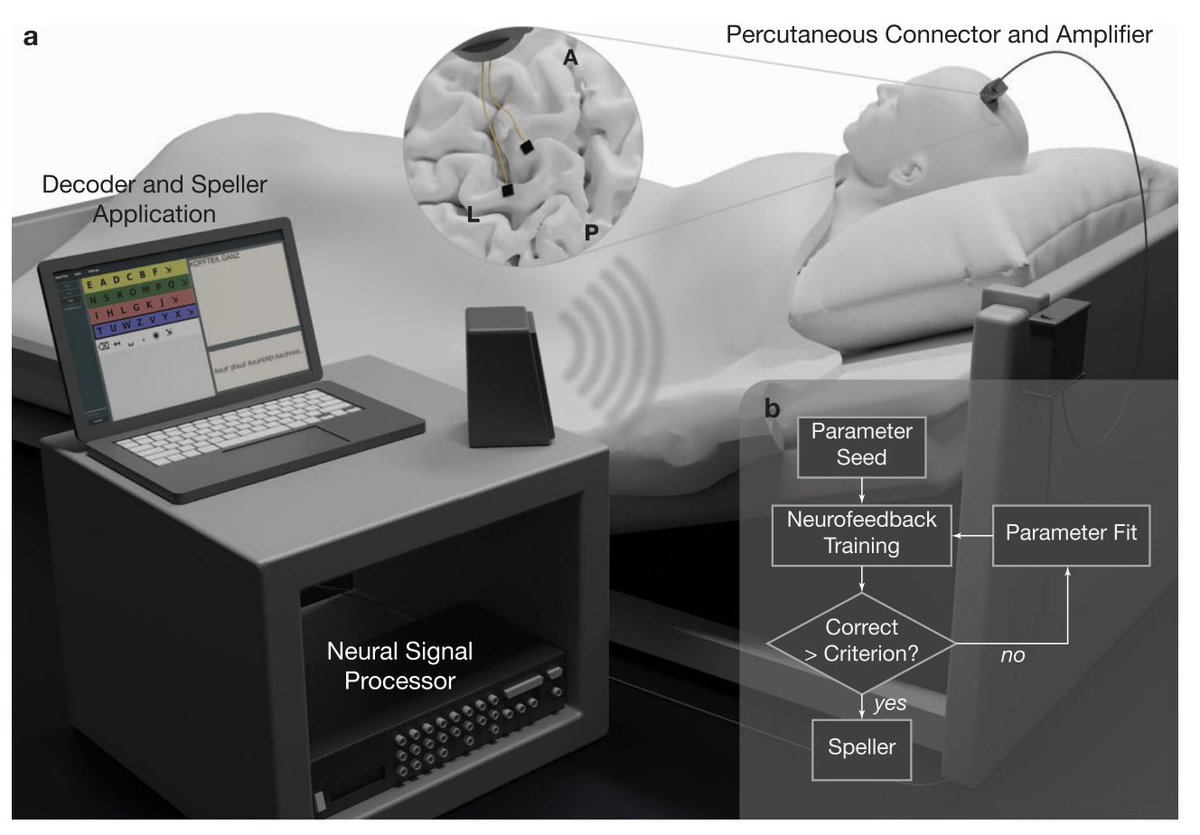

Brain Machine Interfaceを用いて、閉じ込め症候群となったALS患者との意思疎通に成功した、という論文。

閉じ込め症候群の患者にとって、他者と意思疎通できる嬉しさは言葉にできないほど大きいと思う。

改善点は多いものの、多くの患者に希望を与える研究だと思います。

nature.com/articles/s4146…