126

127

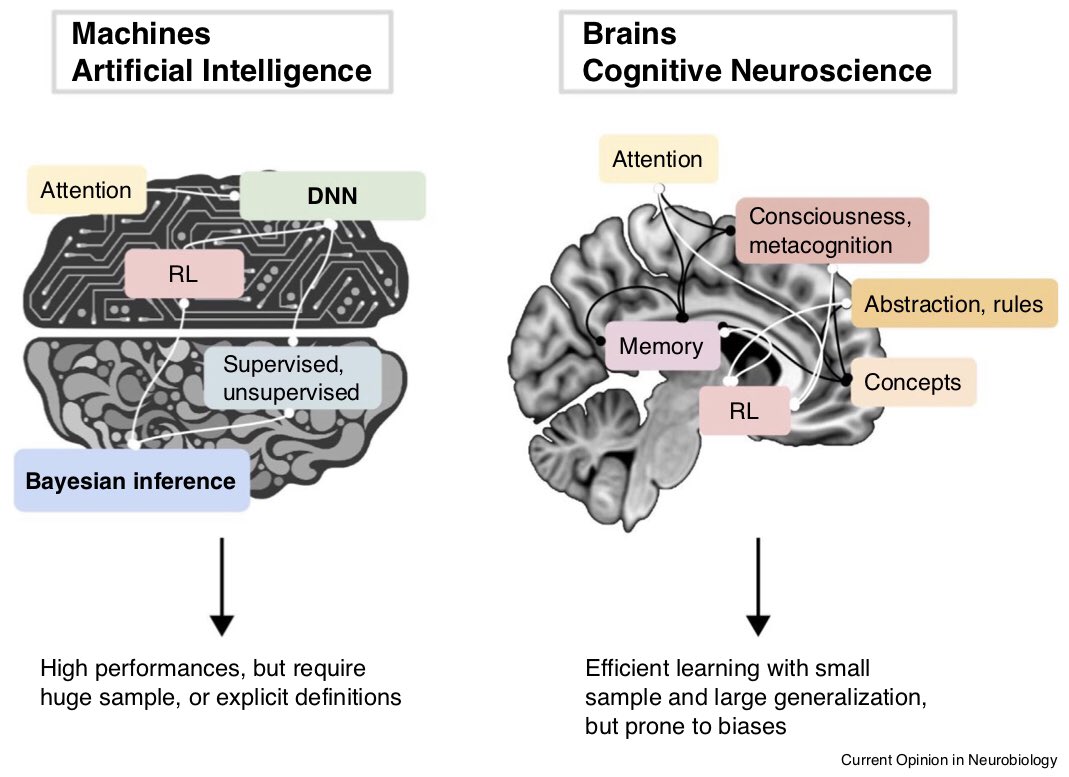

「脳における高次の認知様式」こそが脳とAIの最大の違いであると主張するレビュー。

「高次の認知様式」とは注意, 概念化, 意識などを指し、これらにより脳はタスクの最適解を見つけることができるという。

脳がone-shot learningできる理由も説明でき、とても興味深かった。

sciencedirect.com/science/articl…

128

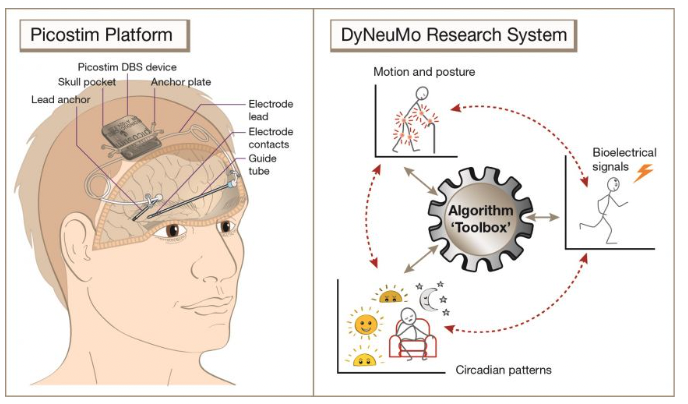

パーキンソン病に対して、

「異常な神経活動が検出されたらリアルタイムに脳を刺激して症状を改善させる」という臨床研究が進行中とのこと。

うつ病に対する似た研究が先日報告されましたが、

「神経・精神疾患のテーラーメイド治療」は"確実に来る未来"だと考えています。

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03…

129

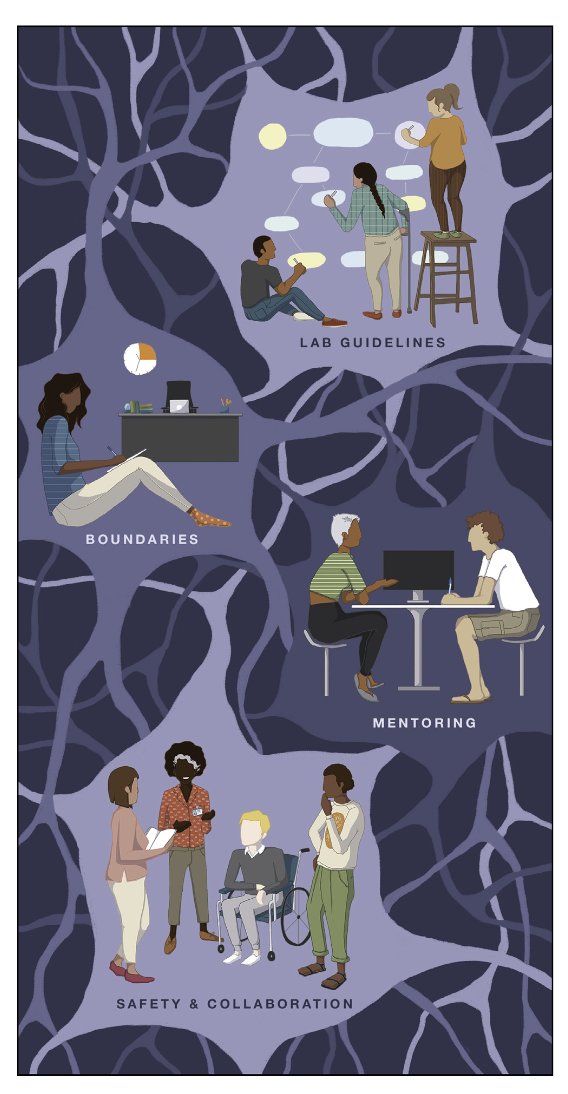

研究上のメンタルヘルスについてのオピニオン論文。

研究室ガイドライン(テレワーク,休暇,..)作成の有効性や、研究室外にコミュニティを持つ重要性が強調されている。

自分自身、正直なところ精神的に辛い時期もあった(し、今後も当然ありうる)ので、とても参考になります。

cell.com/neuron/fulltex…

130

「汎用AIを作るためには規模が全てだ」というDeepMind研究者の発言。

もしかしたら、人間の脳が特別である理由の大部分は、単にパラメータの多さに起因するのかもしれない。

今のペースでいけばあと数年で大規模モデルのパラメータ数が脳のシナプス数に並ぶ可能性があり、大きな関心を抱いています。 twitter.com/NandoDF/status…

131

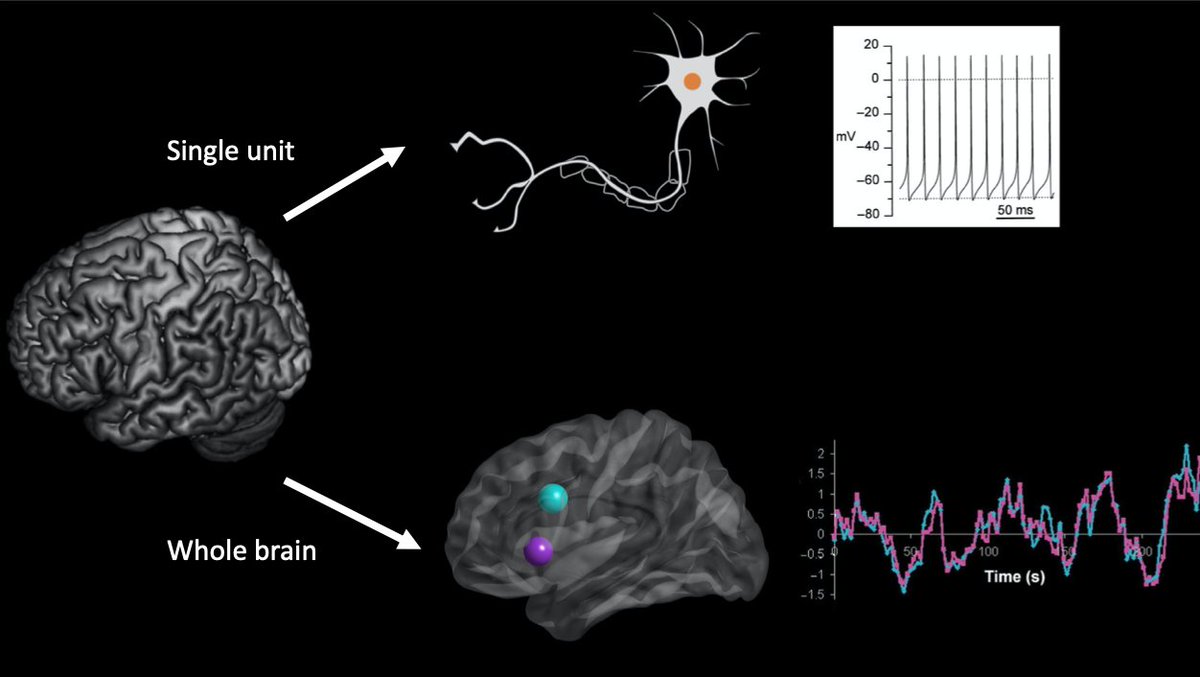

・従来ノイズとされてきた自発脳活動の大部分は脳の機能に極めて重要

・自発・誘発脳活動を区別せず扱うパラダイムが構築可能

と主張しているレビュー論文。

(神経科学における)「ノイズ」は理論や技術の進歩により「シグナル」となりうることを教えてくれる示唆的な内容。

cell.com/trends/cogniti…

132

ブレインテック企業Synchronによる、

「ステント型電極によるBrain Machine Interfaceを、世界で初めて人間に適用した」という論文(2021/2)。

Synchronは臨床研究の段階としてはNeuralinkよりも進んでおり、注目しています。

週末にBrainTech Reviewで詳しく取り上げます😊

jnis.bmj.com/content/13/2/1…

133

Neuralinkによる新たな研究成果がついに来ましたね!

「サルが念じるだけでMindPong(卓球のゲーム)を行う」動画です! twitter.com/neuralink/stat…

134

@tkmpkm1_mkkr 記載不足ですみません。

「数週間で死に至る」のはイヌ、ラット、ゴキブリ、ハエの話で、上記の研究もハエを用いた実験です。academic.oup.com/sleep/article/…

science.sciencemag.org/content/221/46…

ヒトで客観的な記録が残っているものとしては、以下があるようです(論文ではないですが汗)。

psychiatrictimes.com/sleep-disorder…

135

「バーチャルなネズミ」をコンピュータ上に再現した、という衝撃的な研究。

実験系の神経科学者の多くが「ネズミを使う実験の大変さ」を知っているはず。

よく「Googleのネコ」が話題になるが、この研究がいずれ「Deepmindのネズミ」と、神経科学の転換点として語られる日が来るかもしれない。 twitter.com/jaguring1/stat…

136

一応補足ですが、

「サルが人間の言葉を理解している」という訳ではない(可能性が極めて高い)です。

あくまでも、

「サルに、人間が望むようにカーソルを動かせることに成功した」になります。

137

"脳活動だけで卓球ゲームをプレイするNeuralinkのサル"に勝負を申し込んだ挑戦者(四肢麻痺で200本強の電極が埋め込まれている患者)が現れたそうです笑

実現するかどうかは未定ですが、

「200電極の人間」vs「2,000電極のサル」という、色々考えさせられるニュースですね...

technologyreview.jp/s/244315/a-par…

138

なお、Neuralinkのライバル企業Synchronは、今年7月にアメリカで患者へのデバイス埋め込みを既に行っています。

この点でSynchronはNeuralinkよりも1年近く先行しており、Neuralinkが今後どのように追い上げるかも要注目ポイントです。

twitter.com/_daichikonno/s…

139

Googleがリアルタイム翻訳可能なイヤホン「Pixel buds」を来春発売予定とのこと。

ここ1,2年の機械翻訳のブレークスルーを考えると、2017年とは次元の違う製品になっていることを期待したい。

「国際学会ではみんながこれを使うのが当たり前」という時代を期待しています。 japan.cnet.com/article/351440…

140

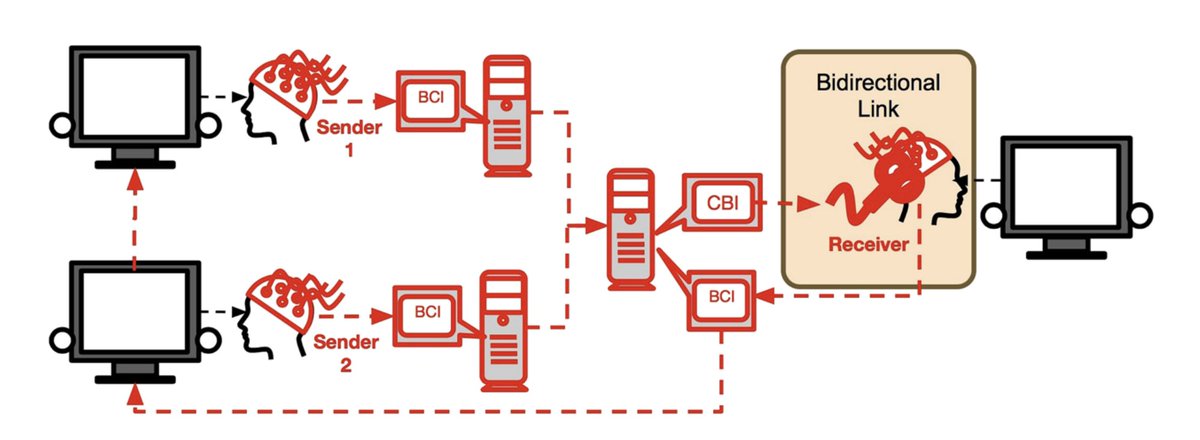

ちなみに、Brain Brain Interfaceの研究は過去に人間で行なったものもいくつかあります。

2人バージョン

journals.plos.org/plosone/articl…

3人バージョン(BrainNet)

nature.com/articles/s4159…