101

102

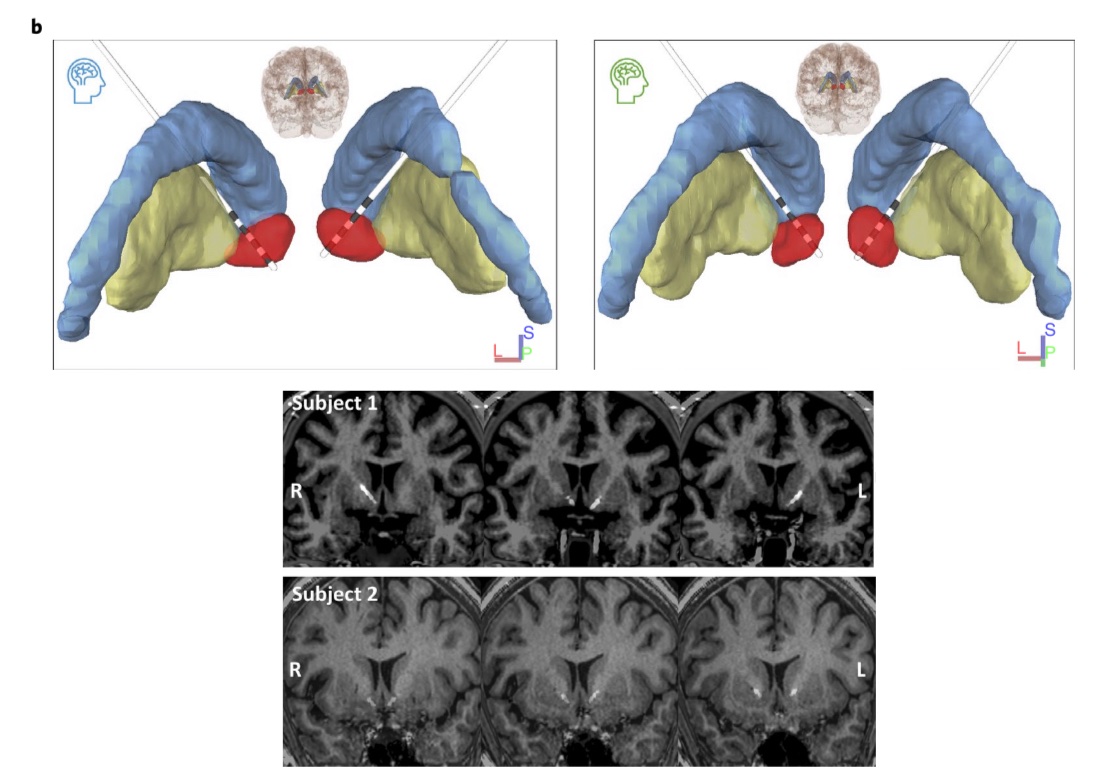

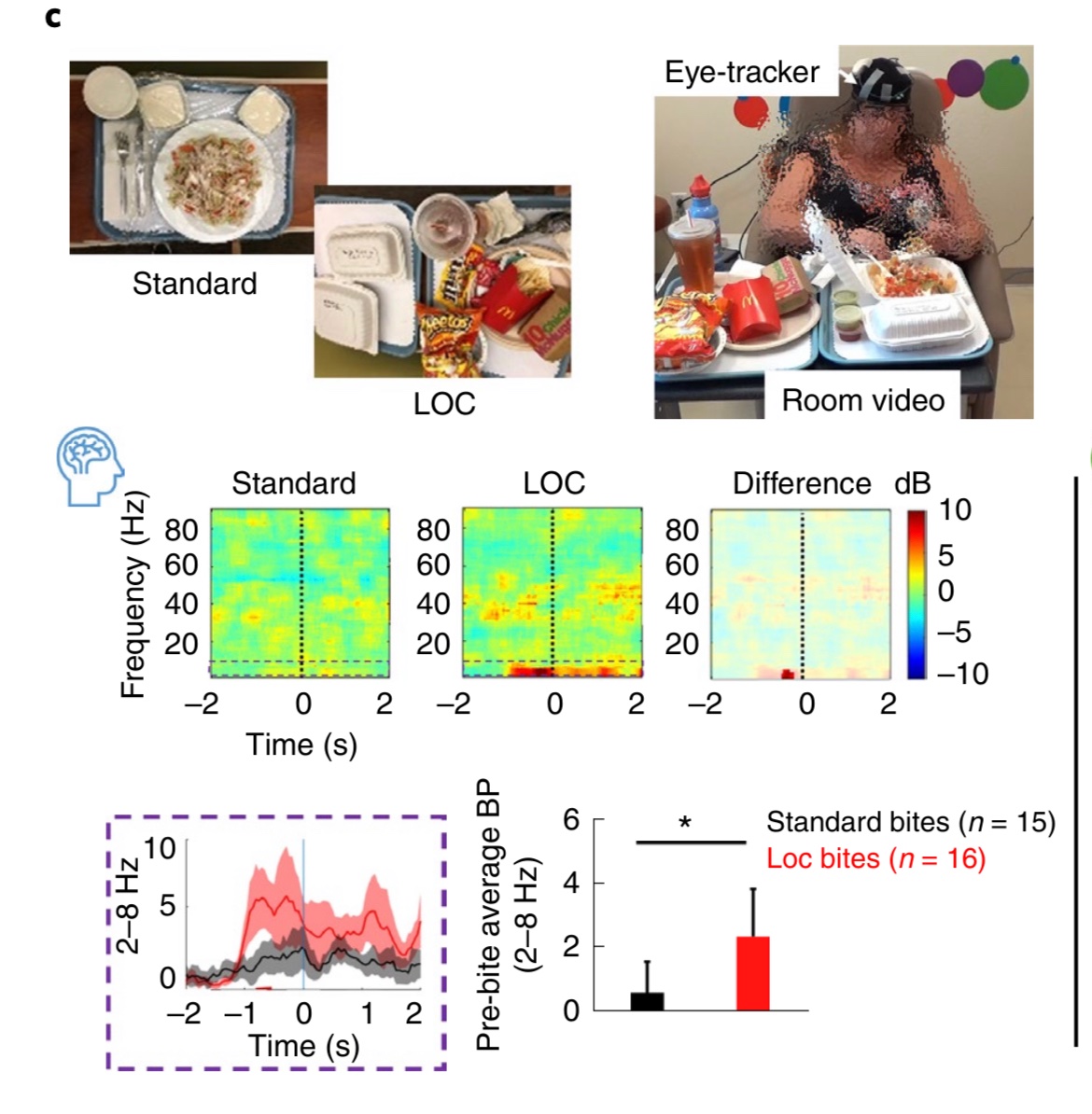

Brain Machine Interfaceを用いて、閉じ込め症候群となったALS患者との意思疎通に成功した、という論文。

閉じ込め症候群の患者にとって、他者と意思疎通できる嬉しさは言葉にできないほど大きいと思う。

改善点は多いものの、多くの患者に希望を与える研究だと思います。

nature.com/articles/s4146…

103

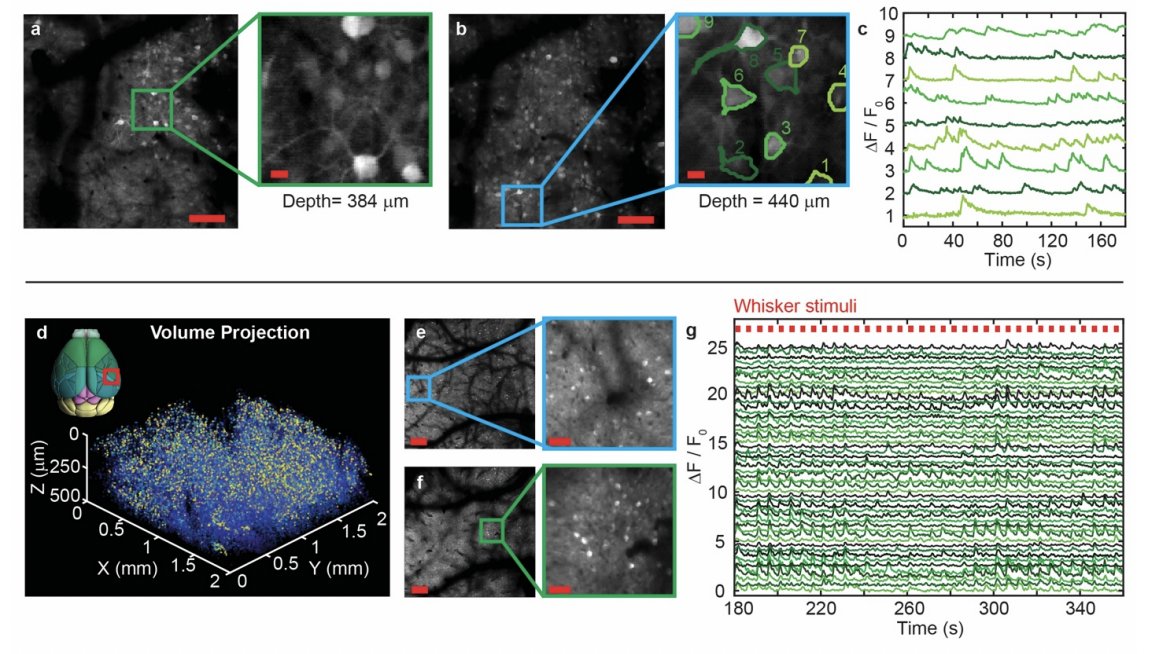

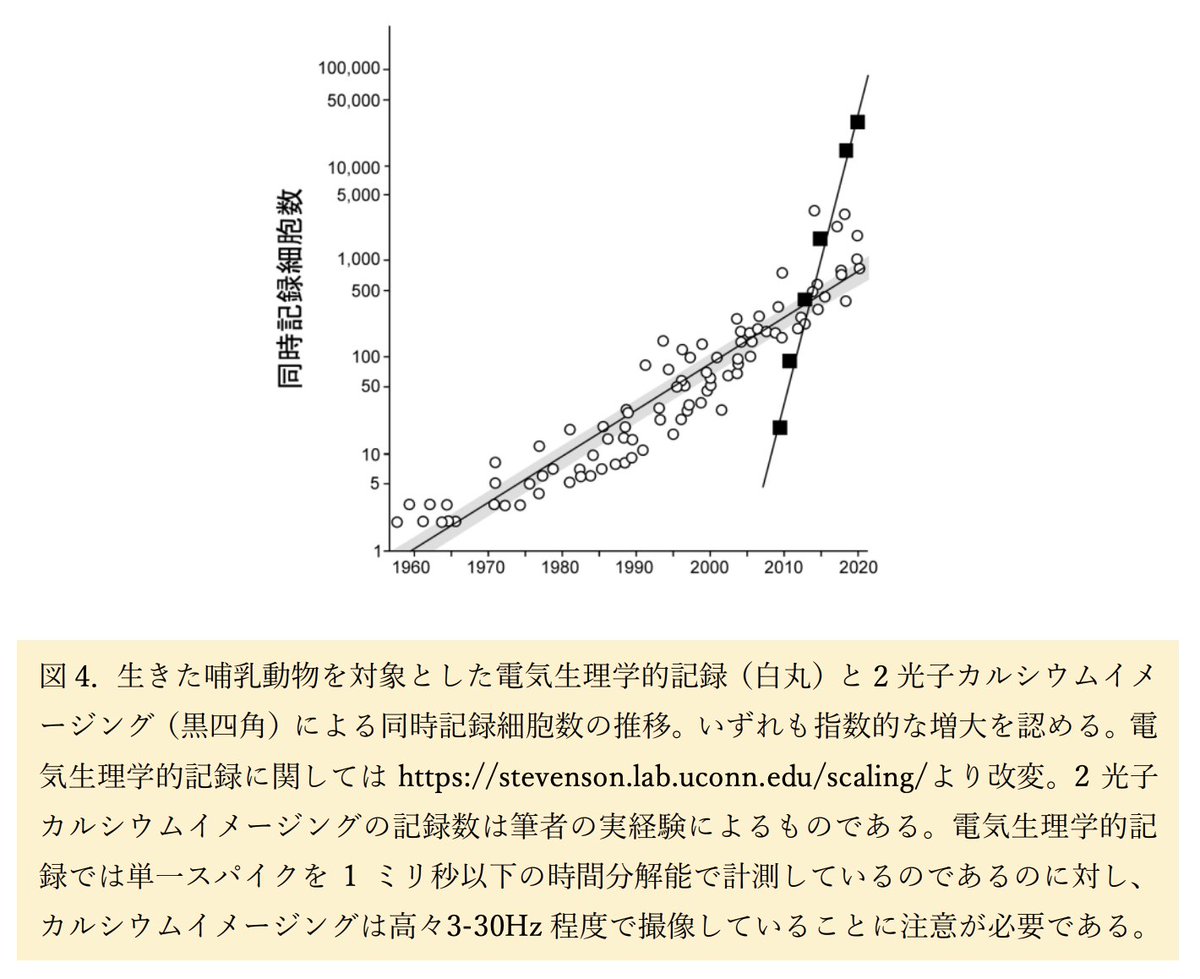

100万ニューロンを同時に記録できたという驚きの研究。

記録できる細胞数は2010-20年の10年で数千~1万倍に増えた。

この論文ではさらに20倍ほど増えており、このペースだと2030年には~1億細胞になる。

もちろんそう単純でないのは分かるが、神経科学の進歩に期待してしまう。

biorxiv.org/content/10.110…

104

白川英樹先生の記事はこちらです。

mugendai-web.jp/archives/7373

105

人体アプリ「ヒューマン・アナトミー・アトラス」に、最新版で遂に「神経細胞」や「髄膜の構造」が追加となりました!

神経細胞や髄膜の構造をグリグリ回転させながら直感的に理解できます。

いつも大絶賛している通り、脳に興味がある人や全医学生にイチオシのアプリです。

visiblebody.com/ja/anatomy-and…

106

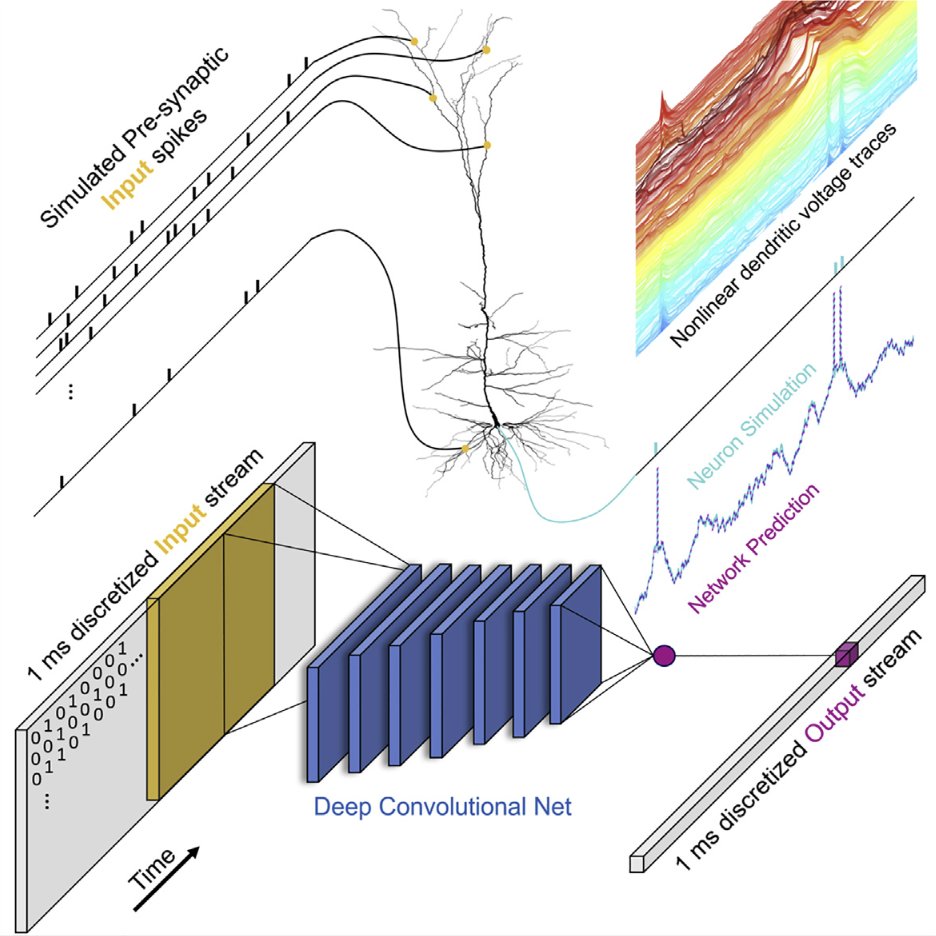

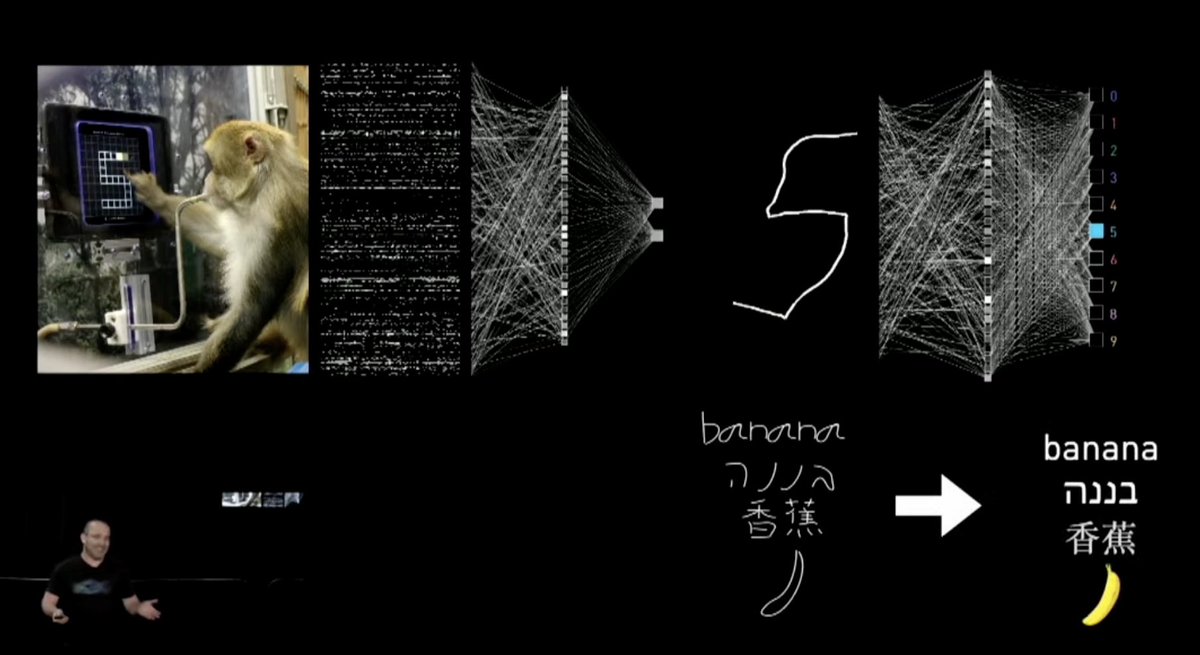

1つの神経細胞はDeep Neural Network(DNN)5-8層分の計算能力を有する、という論文。

この論文でモデル化されたニューロンを用いて"より脳らしい人工知能"を作った場合、どんなタスクが得意になるだろうか。

そこから逆説的に、「人間が得意なこと」が分かるかもしれません。

cell.com/neuron/fulltex…

107

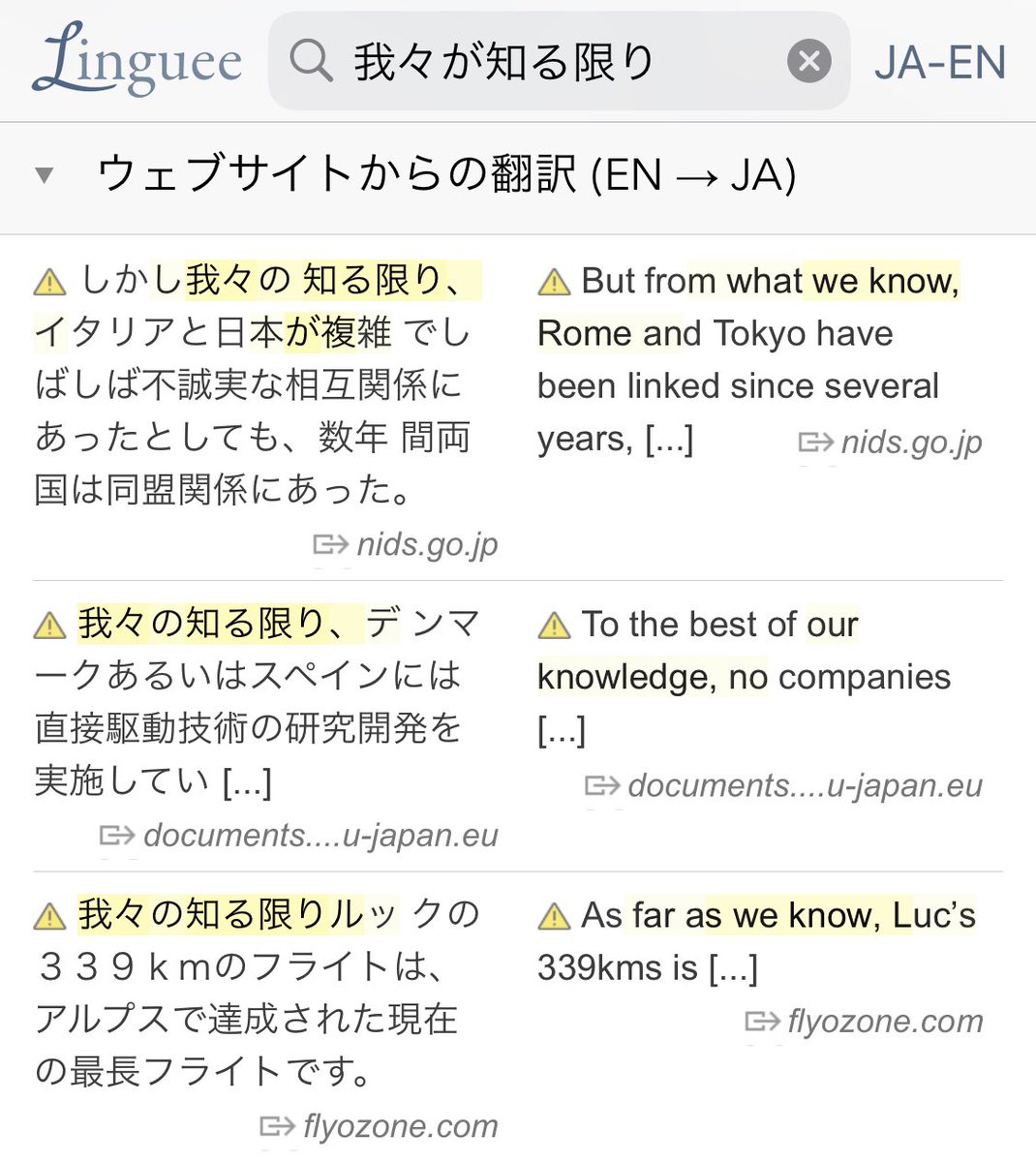

Lingueeという例文検索サイトを知り、とても便利なので共有します。

「あれって英語でどう表現するんだっけ?」

を複数の例文から検索することができるので、論文を書くのにもすごく有用だと思います。

実はDeepL社が10年以上前から提供していたと知り、さらに驚きました。

linguee.com

108

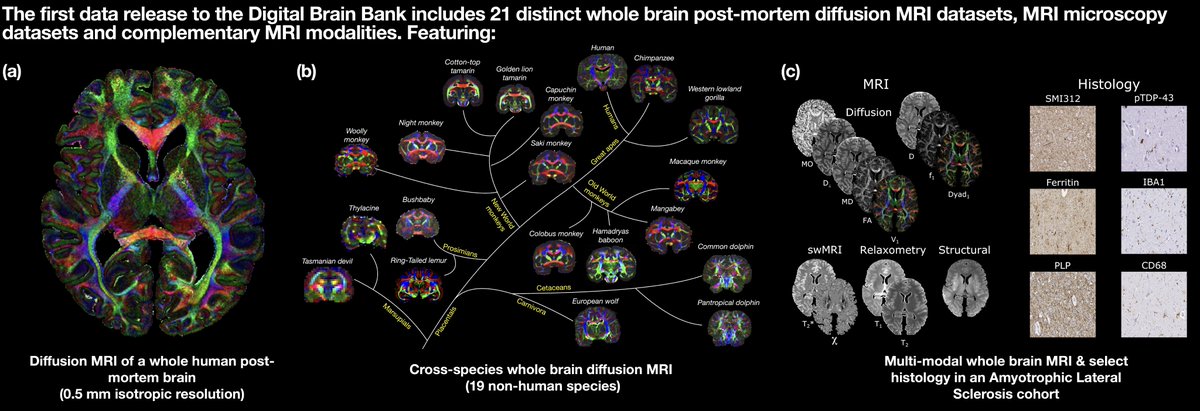

死後脳を用いて作成された"Digital Brain Bank"というMRIベースの脳画像データベースが公開されています。

健康な人だけでなく病気の人の脳や、さらには他の種族の脳も含まれており("Digital Brain Zoo")、今後の神経科学研究において重要なデータベースになりそうです。

open.win.ox.ac.uk/DigitalBrainBa…

109

超音波とマイクロバブルを組み合わせることで、6.5μm, 1秒の時空間解像度でマウスの全脳の血管を非侵襲的に記録できる手法を開発した、という驚きの研究。

空間解像度、同時記録領域、非侵襲性のいずれも素晴らしく、幅広い応用が期待できそうです。

nature.com/articles/s4155…

110

112

@kajikent 神経科学研究者です。

興味深い研究の紹介ありがとうございます。

一点注意事項として、こちらの研究は「頭の中で想像している画像」ではなく、「実際に見ている画像」の再構成になります🙇

113

「大学院卒の生涯収入は、学部卒よりも4,000万円以上多い」とのこと😳

(2014年、内閣府経済社会総合研究所『大学院卒の賃金プレミアム』より)

あまり実感はないですが、このような事実が知られることで、大学院進学の心理的抵抗が減るのは良いことだと思います。

news.yahoo.co.jp/articles/a8bb7…

114

「高齢マウスの血液(血漿)を薄めるだけで老化を抑制できる」という驚きの研究。

過去に「若年マウスの血液を高齢マウスに"輸血"すると若返る」という報告があったが、高齢マウスの血液だけで老化を抑制した点がすごい。

"聖杯"は若者の血液の中ではなく、自身の中にあった。

aging-us.com/article/103418…

115

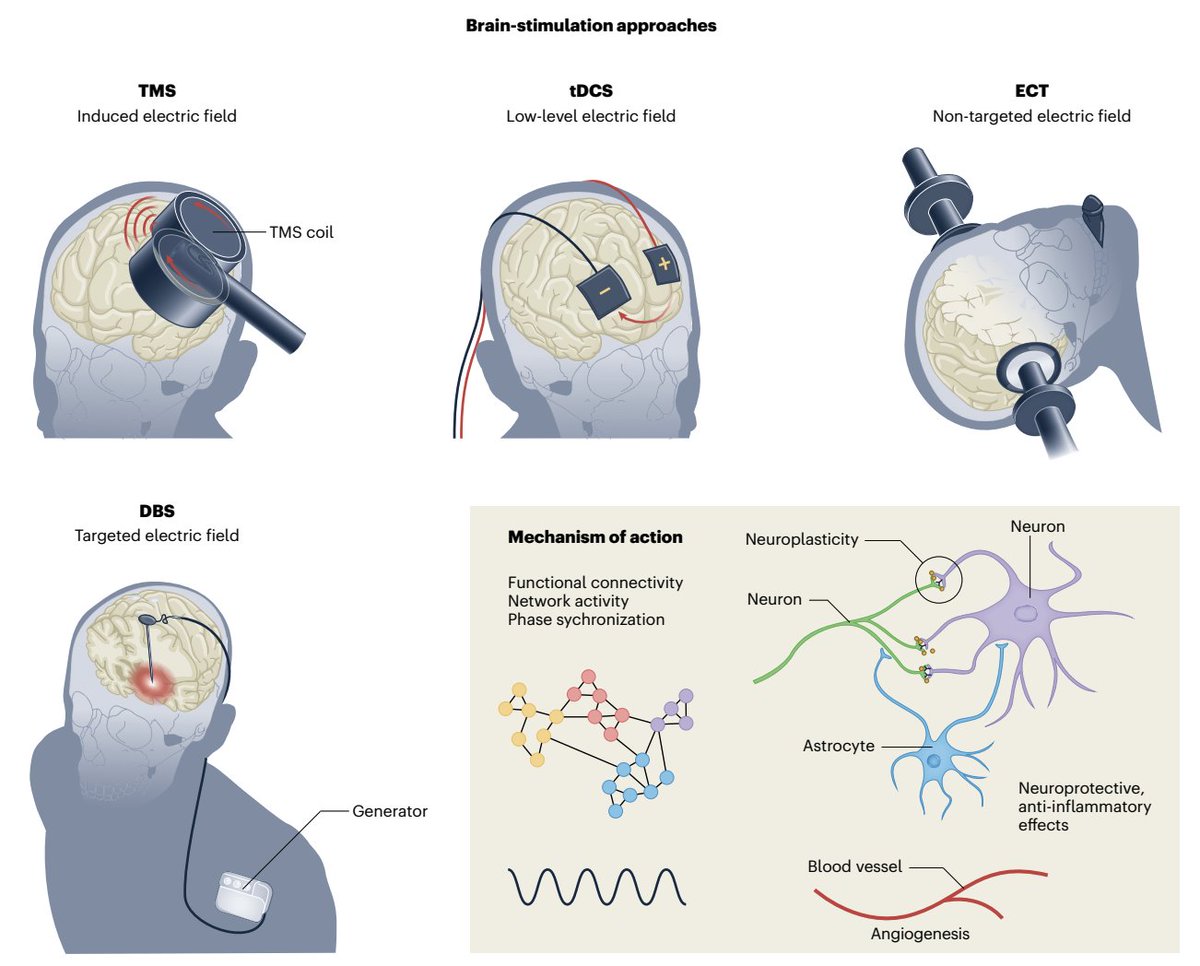

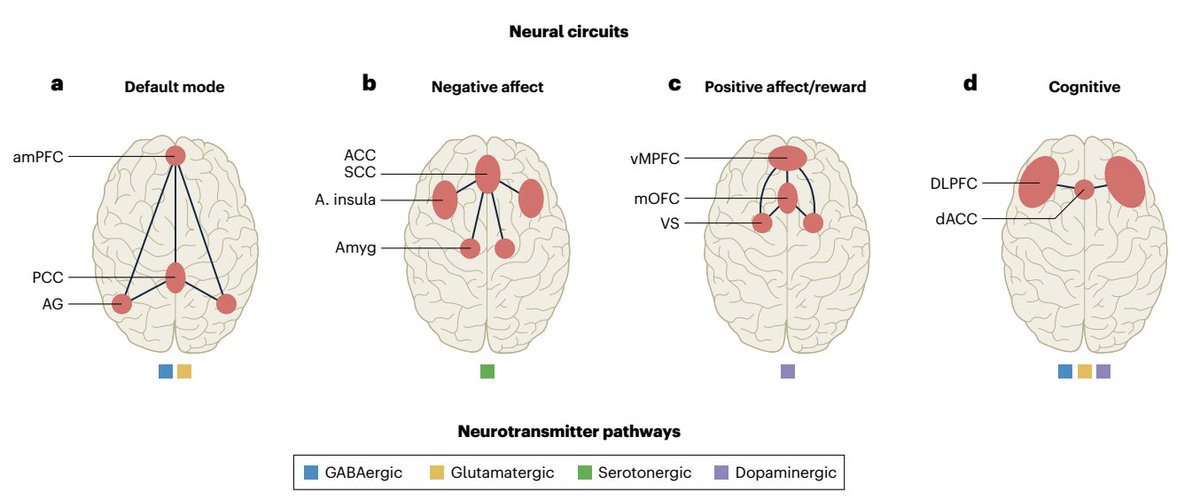

「精神疾患のパーソナライズド治療(Precision Psychiatry)」に関するレビュー論文。

脳深部刺激療法を始め、近年の急速な進歩が包括的にまとめられており、この分野に興味がある人は必読と言えそうです。

現時点での、2023年個人的ベストレビュー論文でした。

nature.com/articles/s4159…

116

視覚野は1,000以上の次元で情報をコードしている、という論文。

これまで脳はもっと少ない次元で情報を表現しているという説もあった。

脳は「似ているものは似たように、異なるものは異なるように」情報をコードすることで、厳密さと効率性のバランスをとっているのだろう。

go.nature.com/2ysd4Wr

117

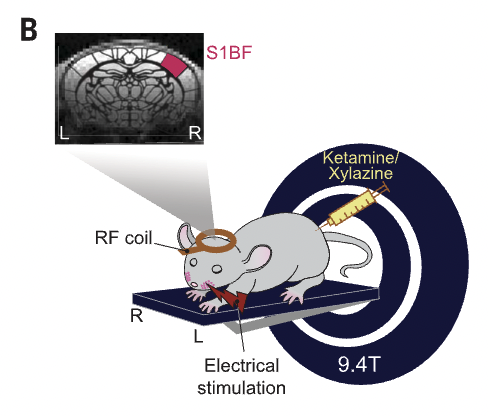

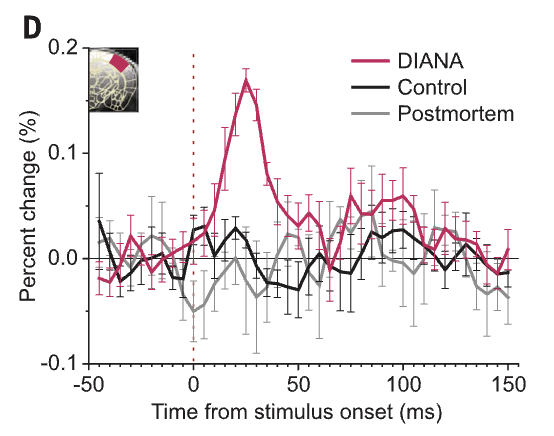

これはすごい論文ですね!

fMRIで、5ミリ秒かつ0.22mmの時空間解像度でスパイク活動を記録できる、という研究。

非侵襲的なfMRIでこの時空間解像度を出せるとなると、ゲームチェンジャーとなる可能性を十分に秘めています。

science.org/doi/10.1126/sc… twitter.com/ayumu_tomaru/s…

118

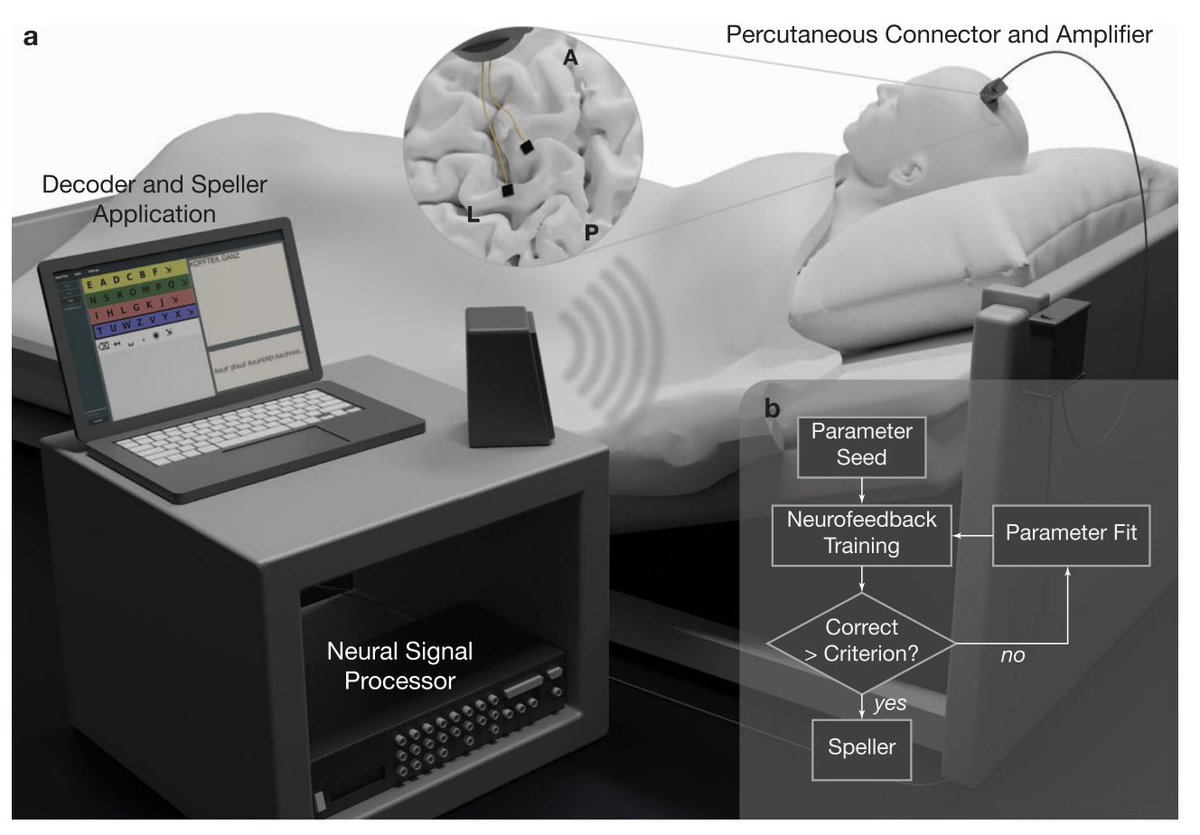

BMIを用いて行われた世界初のツイート。

これは歴史的なツイートになりそうな気がします。 twitter.com/tomoxl/status/…

119

BingAIは、現時点では「論文の記載と違うこと」を答えるケースが時々あります。

SUGAIさん@MiWelleaによると、以下のプロンプトを追加すると改善されるとのことです。

"ただし、事実関係や論理に不明な点がある箇所については、適当に推測した内容を述べるのではなく、記載をしないでください。" twitter.com/_daichikonno/s…

120

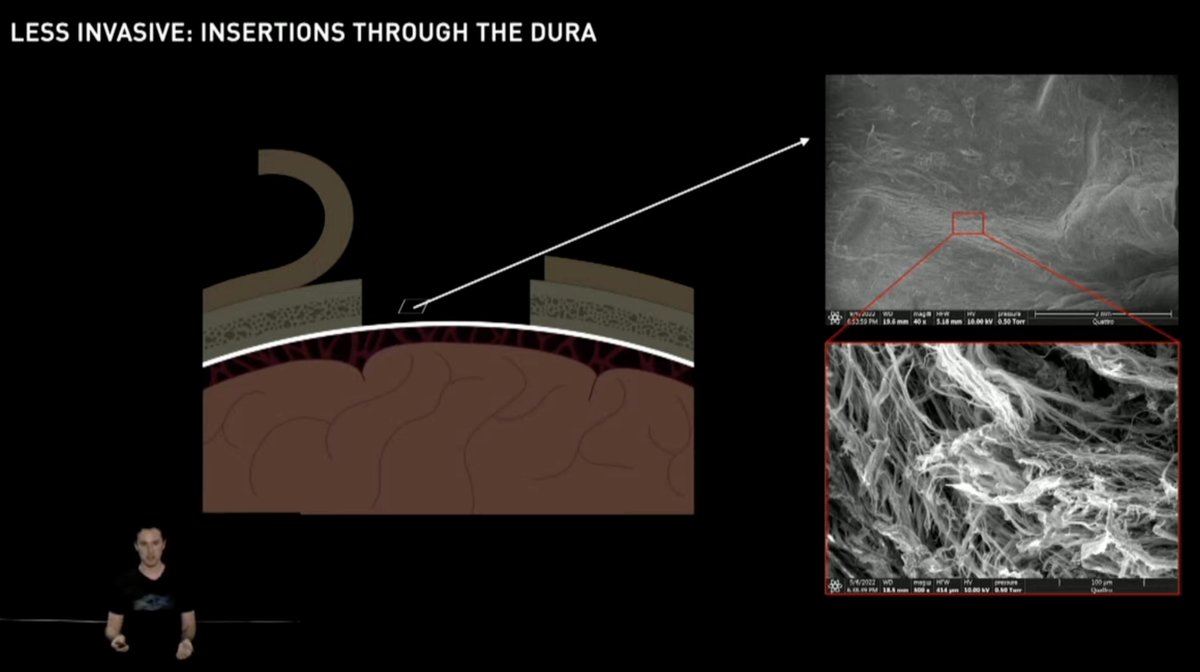

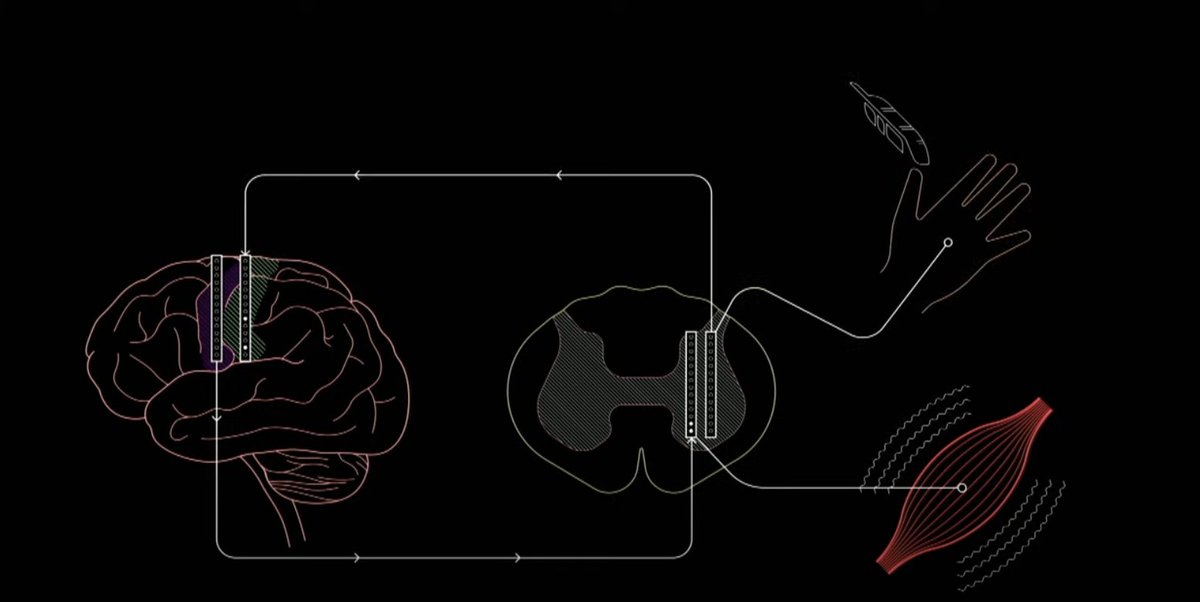

このツイートに関連して、

「イーロン・マスクとNeuralinkは脳科学をどう変えるのか」

というタイトルで詳細や思うところをnoteに書きました。

(丸山さん@rmaruyに多大な協力をいただきました。)

かなり長いですが、興味のある方はご覧いただければ嬉しいです!

note.mu/daichi_konno/n… twitter.com/_daichikonno/s…

121

なお、はじめのツイートの記事は金谷さんの先日のツイートで知りました🙇

twitter.com/simpletocomple…

122

「コンピュータと脳をつなげて知能拡張を目指す」

とのコンセプトでイーロン・マスクが2017年に立ち上げたNeuralinkの初プロダクトが "Coming Soon" とのこと!

これは本当に楽しみ!!!

futurism.com/elon-musk-brai…

123

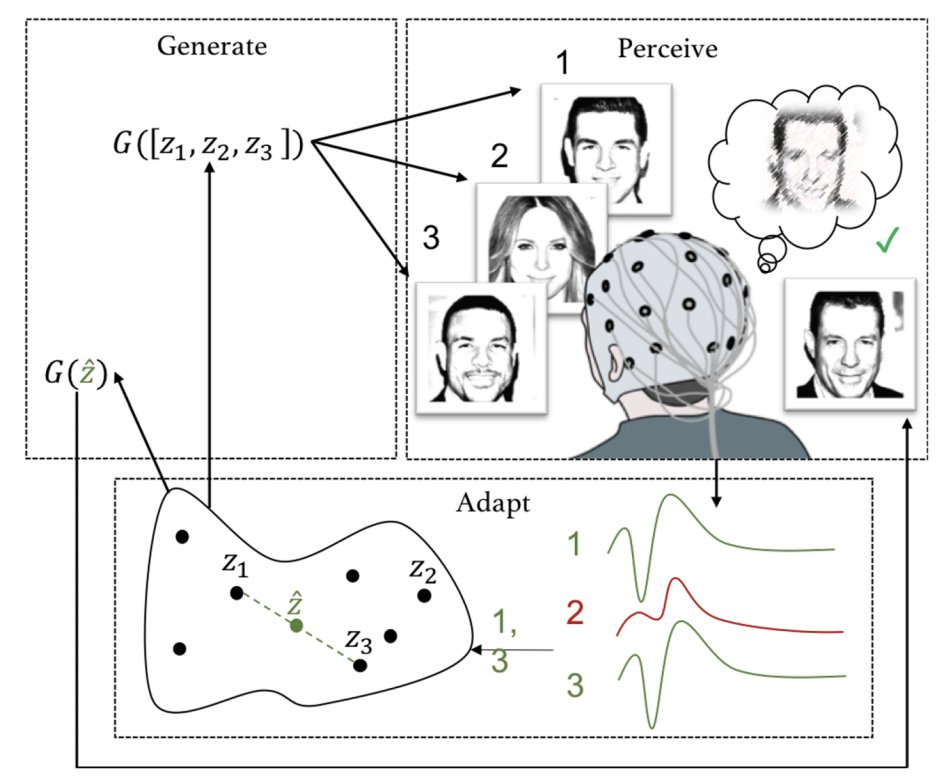

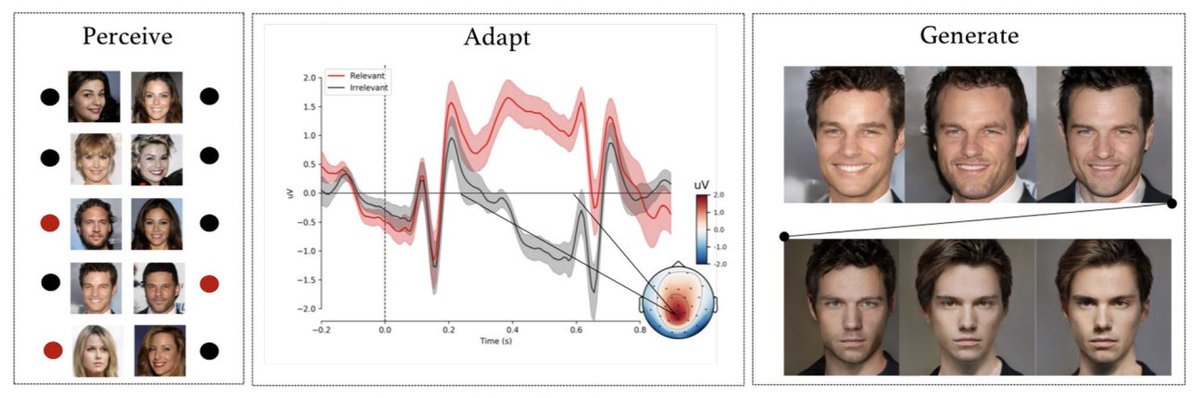

Brain Computer Interfaceと生成モデル(GAN)を組み合わせることで、脳波(EEG)から想像している画像を生成できた、という論文。

生成モデルにより人間の思考を確率分布で表現できるようになる点がすごい。

脳波記録の精度が上昇すれば、応用領域はものすごく広がると思う。

nature.com/articles/s4159…

124

今回の研究の面白いところは、

「モルモットの脳を通じて音を"聞く"」ことを実現した点だと思います。

概念としては、

「イヌの鼻を通じて世界を"嗅ぐ"」、

「イルカの眼を通じて世界を"視る"」

ことも可能なので、夢が広がります。

(もちろん、一般的な"嗅ぐ"、"視る"とは意味が異なりますが。)

125

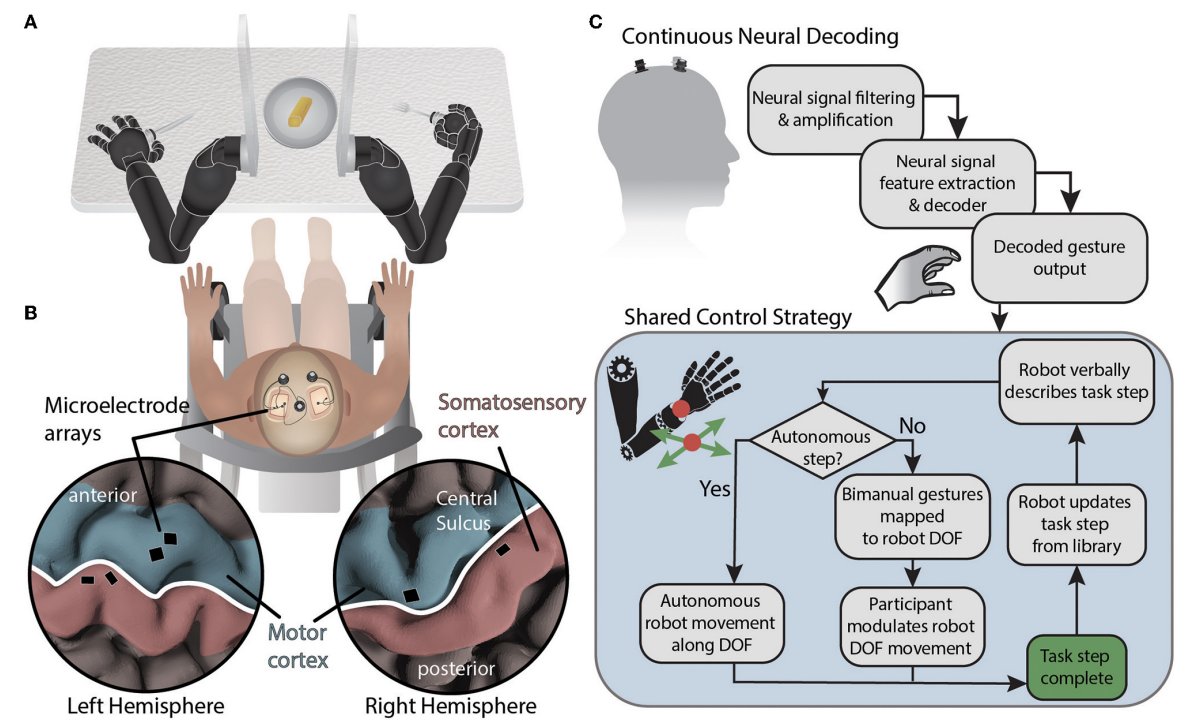

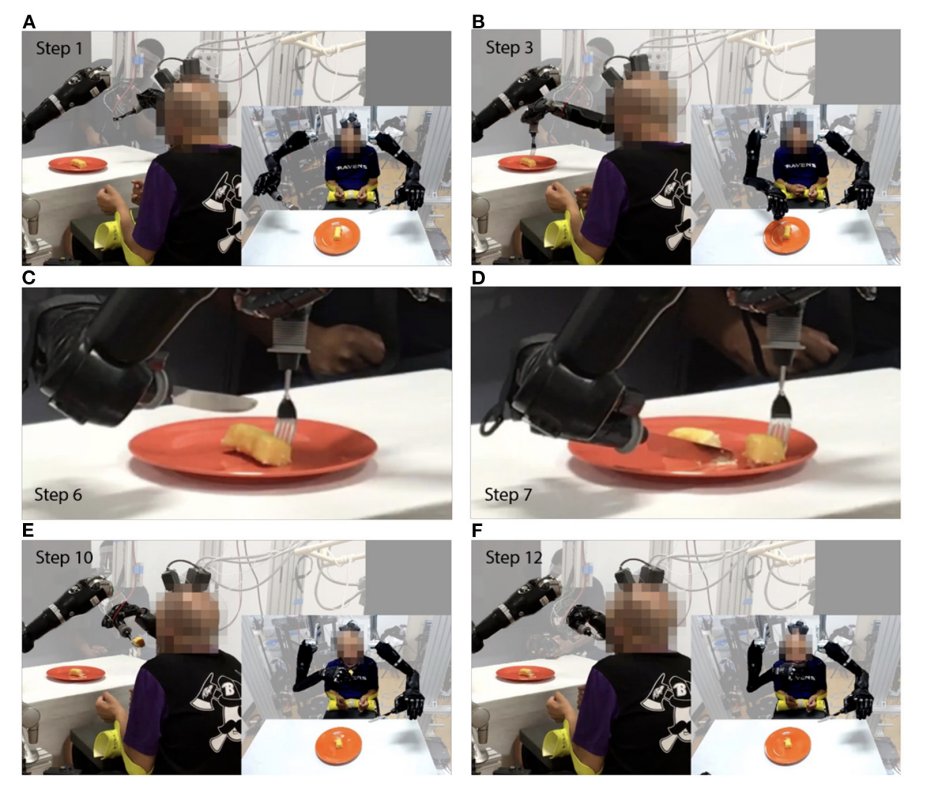

BMIで「人間とAIが協調して学習する手法 (shared control strategy)」を用いることにより、これまで困難だった複数ロボットアームの同時操作に成功した、という論文。

将来的に、1人の人間による複数ロボットや複数アバターの操作に繋がりうる汎用性の高い研究だと思います。

frontiersin.org/articles/10.33…