651

「絵が好き」なままで許容されるのが趣味。「絵を愛する」までを要求されるのが仕事。

「好き」から「愛する」にステップアップできるかどうかは、学習と訓練の積み重ねによる。

なぜなら「好き」は感情に任せればよいが、「愛する」には知性が必要だから。

652

こちらの背景画を、明るい・中間・暗いの3つのトーンに分類すると、ものの輪郭を見えやすくするように配置されているのが分かります。

#背景美術 許可済

653

空間を表現する=位置関係を観客に認識させる、ということです。

そのためには、ものの重なりが分かるように、輪郭線を交差させたり、明るい面と暗い面を隣り合わせたりします。

#背景美術 許可済

654

部分の形が、全体の形のミニチュア版で構成されているモチーフに使えます。

#背景美術

655

光源を描くときは、光源の周りの色に注意しましょう。

#背景美術

656

光と影をまたぐアイテムを意識的に配置しましょう。

#配置美術

657

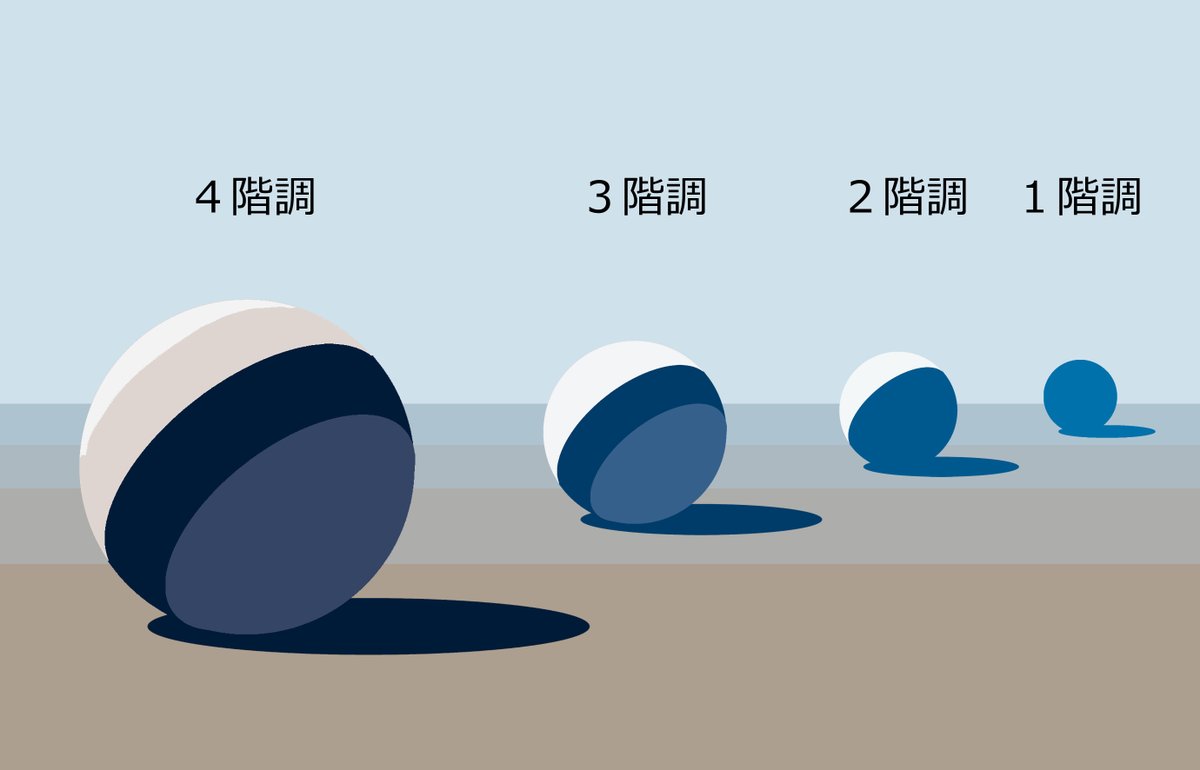

【階調差による遠近法】遠くほど明暗の階調を少なくすることで、遠近感を表現できます。

#背景美術

658

樹の回り込みを描くには、コケなどのパーツを幹に巻くように配置するのがコツです。

#背景美術

659

床のテクスチャを2D的な変形で貼りこむ時は、奥行き方向に伸びないよう注意が必要です。

#背景美術

661

【夕方の色の作り方】

直射光側と影側で、別々に色調整するのがコツです。

#背景美術

662

落ち影は、地面の形状を伝える機能もあります。

#背景美術

663

【夜の色の作り方】

影側のほうに固有色を残し、光側の青みを強調します。

したがって、影のほうが青みである昼の風景に青を重ねただけでは、夜色になりません。

#背景美術

664

河岸を描くときの注意点

#背景美術

665

「やってはいけない樹」の中でも多いパターン。

#背景美術

666

落ち影を落とす場合は、光と影をまたぐアイテムを配置するとより効果的です。

#背景美術

667

単純な設定のまま細かく描いても効果は限定的です。異なる固有色のアイテムを取り入れましょう。

#背景美術

668

主な雲の配置

#背景美術

669

室内のグラデーション3要素

#背景美術

670

雲のフォルムの考え方

#背景美術

671

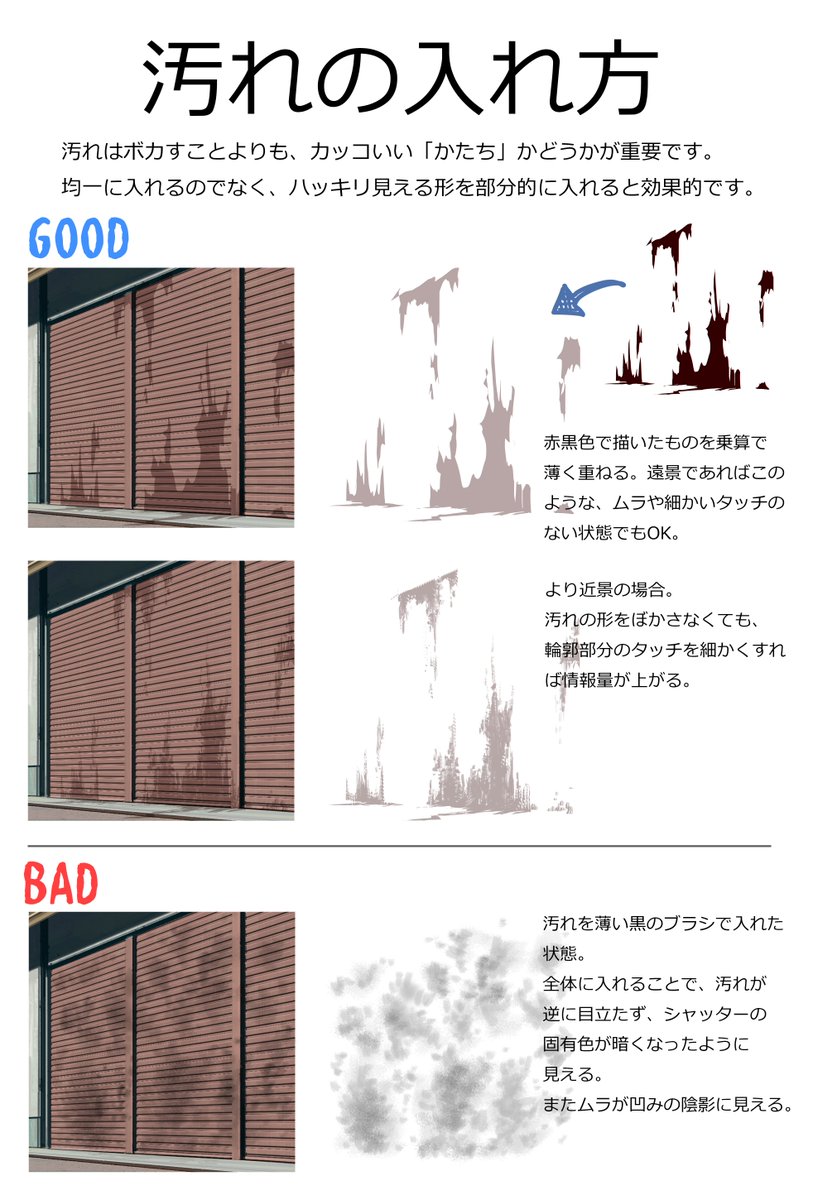

汚れの入れ方

#背景美術

672

深い森の出し方

#背景美術

673

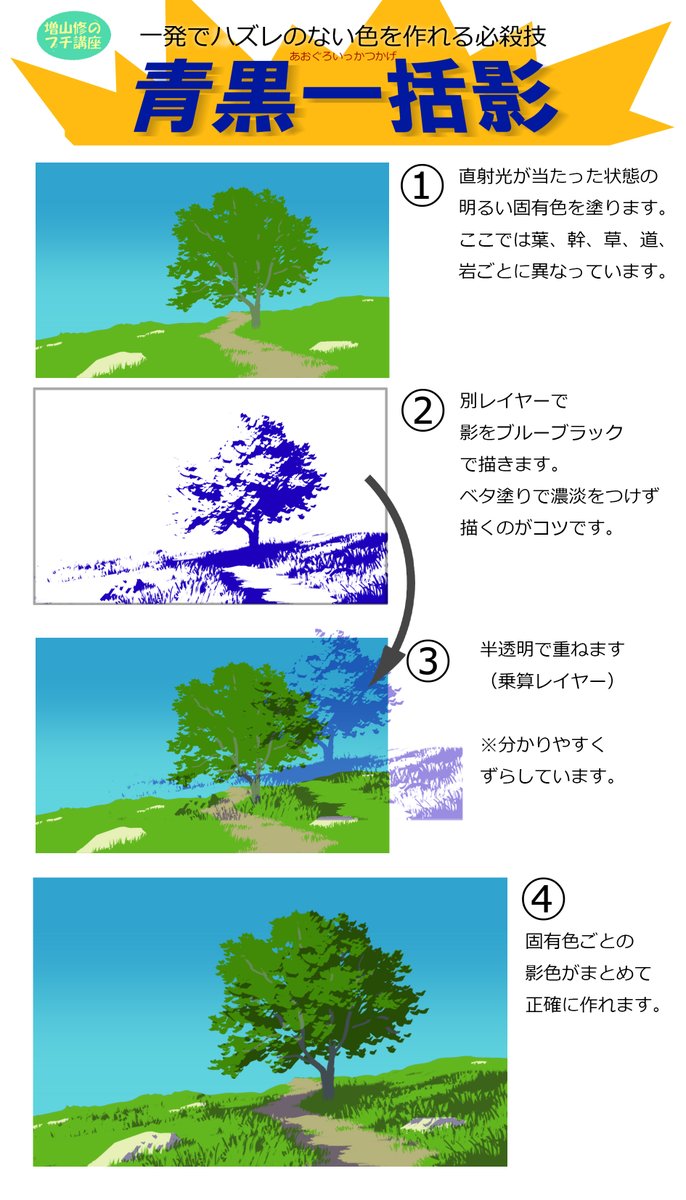

影の付け方の基本

#背景美術

674

ものの前後関係を描くときは、空気遠近以前に、重なりを意識しましょう。

#背景美術

675

立体表現のポイント #背景美術