276

ちょうど昨日、新潮社の方と連絡を取り、次の文庫化作品について万事お願いしますと伝え、電話を切ったわけでありますが、筆者・作品・さらに自分の会社とトリプルで評判を毀損することを厭わない宣伝部に、万事お願いしなければならない現実を前に、躊躇する。そら、躊躇する。

277

自分に漢文の授業が必要だったか否か。その答えを知ったのは『悟浄出立』を書いたときでした。漢文の授業がなければ、司馬遷の「虞や虞や」の原文に触れることもなく、作品も生まれなかった。高校生のとき自分が小説家になるなんてゆめ思いませんでした。20年以上経って芽吹く。そんな学びもあります。

278

来年の五輪のマラソン、どこを走っても暑いのなら、梅田の地下を走ったらいいんじゃないかな。40キロくらいあるでしょう。知りませんけど。

279

サム、ママーと混浴するの巻。#DEATHSTRANDING

280

281

282

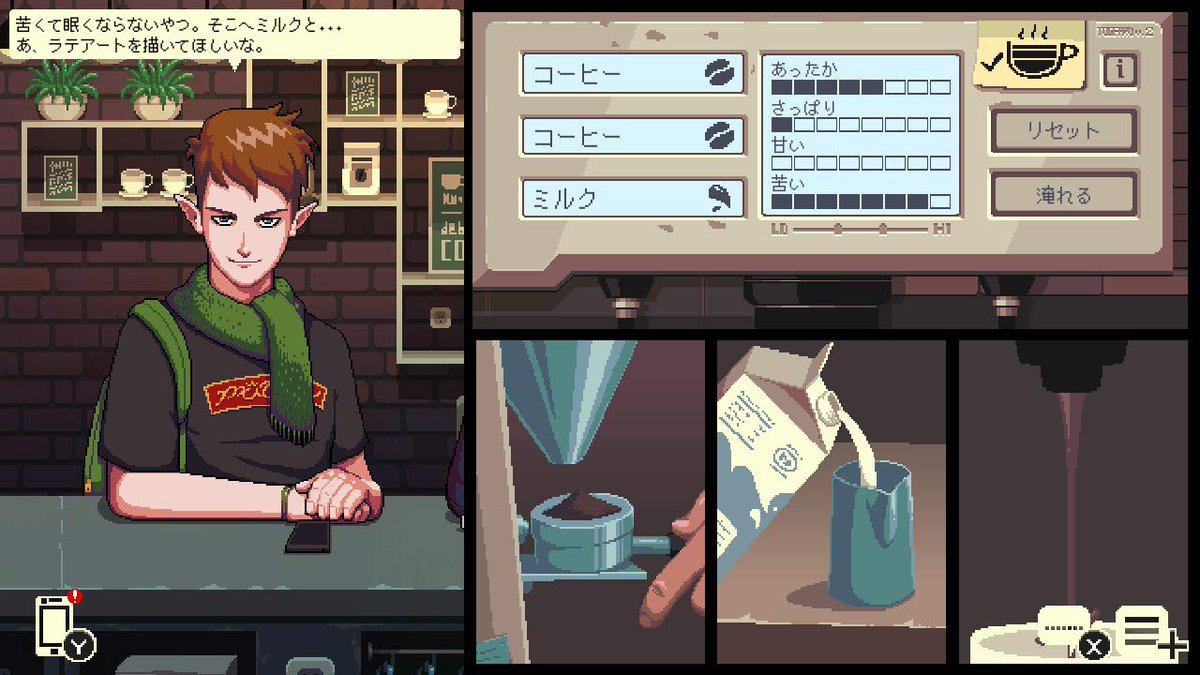

いったい『デス・ストランディング』がどういうゲームなのか。荷物を運ぶ、荒野をさまよう、ラッコで川流れする、いいねを送りあう・・・ゲーム自体は猛烈におもしろくても誰もがその端的な説明の難しさを実感するわけですが、これですな。「宇宙の意思とおっさんが戦うゲーム」

いっそうわからんよ!

283

フィンランドの新首相が34歳と聞いて、心底うらやましいと感じるわけですが、大政奉還の年のキーマンたちの年齢を挙げていきますと、ちょうど桂小五郎が34歳、西郷隆盛39歳、大久保利通37歳、徳川慶喜30歳、坂本竜馬31歳、伊藤博文26歳。この国にもそんな時代があったのだなあと。

284

老獪極まりないイメージの山内容堂ですら当時40歳、岩倉具視42歳、勝海舟44歳。主力は完全に30代、40代は一歩下がり、若者を見守るステージ。人生50年時代だったとはいえもはや別の国の文化です(このときだけ異様に特殊とも言える)。ちなみに日本の最年少総理大臣は伊藤博文44歳です。

285

京都祇園にて、今年も森見登美彦氏とヨーロッパ企画上田誠氏と忘年会を開催す。心に矢傷を負い、弱り気味の私を、二人があやしげなアルカイックスマイルで励まし、また来年さらなる矢傷を負うことを期待されながら、深夜二時の川端四条交差点でお別れする。八時間よくしゃべることあったものですナア。

286

いだてん完走。全回見届けたのは実に『独眼竜正宗』以来。あのとき小学生が持った「勝新何言ってんのかわかんねえ」の感想を、今の小学生がそのままたけしに抱くのでしょう。それはおいて、オリンピックと東京という街がどう変化していくかを味わい尽くす、二度とお目にかかれない大怪作でありました。

287

288

289

開発スタッフさんとおいしい料理をつまみながら「荷物を運ぶだけのゲームが本当におもしろい? とはじめ不安を持つと思うが、いつそれが消えたか」と質問したら「ふんばる、という動作を思いついたとき(L2+R2)、これはいけると思った」と聞いて、ゲームを作る難しさおもしろさを改めて実感しました。

290

291

292

最後は個の力とか、積極的とか、気持ちとか、選手は敗因をそこに見るけど、画面からは単純に、選手が自分たちが何をすべきか理解できていないチームに映りましたね。なめらかさが全然出来あがっていませんでした。

293

恒例となりました京極夏彦邸にてボードゲームを嗜む会、今回は趣向を変えて、まさにいま流行りがきている「マーダーミステリー」にトライしました。京極夏彦氏、綿矢りさ氏、森見登美彦氏、小川哲氏、そして私。それぞれ殺人事件の関係者になりきり、誰が犯人かを当てる。シナリオ制作は各務都心氏。

294

しょせん全員が嘘つき職業ゆえ、森見氏から「万城目さんが言うとすべてあやしい」と自分を棚に上げた攻撃が放たれ、綿矢氏が「私、犯人じゃないです」と告白してもまったく信用できず、京極氏が「僕は空を飛べる」と無茶苦茶言っても、そうかもと思えるし、一言でまとめるととてもやりにくかったです。

295

京極邸からの帰り道、小川哲氏が「原稿を書いたぶんを削ってしまう、先月に比べてマイナスのときすらある」という執筆状況を語り、それを去年一冊も小説を出していない私と森見登美彦氏が「ええじゃないか」と全面肯定する、小川氏にとって完全に不毛な相談タイムが夜風とともに流れていきました。

296

京極夏彦邸にて信用ならぬ書き手たちが挑んだマーダーミステリー「カラミティトルーパーズ」は、こちらで体験できます。各務(かがみ)氏が探偵役兼進行役のGMとして、参加者を謎の世界に導きます。感想戦まで含め、あっという間の3時間くらい。出張開催も受け付けてくれるようです。楽しいですよ。 twitter.com/toshinthepump/…

297

なぜか毎月送られてくる「Myojo」の表紙を眺め、「SixTONES」の部分が箔押しになっていることに「オッ」となる(本に携わる人間、箔押しを発見したら、いちいち指で感触確かめがち)。

298

299

300

写真のタイミングも素晴しいわけですが、ひとつ解説を加えるならば、鹿の背後に並ぶ樹木の葉っぱラインが横一線であること、これは「ディアライン」と言って鹿が後ろ脚で立ち、口が届く限界まで葉と枝を食い尽くすがゆえ生まれる約2メートルの奈良空間。まさしく鹿主演&演出の一枚と言えましょう。 twitter.com/hayakawasouta2…