201

誰かの間違いに目クジラを立てて注意している子には、ありがとうと感謝しつつ「なんでそれをするのか」を尋ねてみる。悪いことが許せないのか、その子のことを思ってなのか、誰かを助けたいのか、ただ怒りたいだけなのか。例えば「困る子がいるから」であれば、困る子を助けてあげればいいからねって。

202

現金で払うときに後ろの人を待たせているかもって思ってしまうことがある。セルフになったら前より早くなってるはずなのに、スムーズにいかないのを感じるとなぜだかイライラしてしまう。

全部自分の問題なんだよね。

ばあちゃんには「ぴったりじゃなくても適当に入れたらお釣り出てくんで」と教えた

203

204

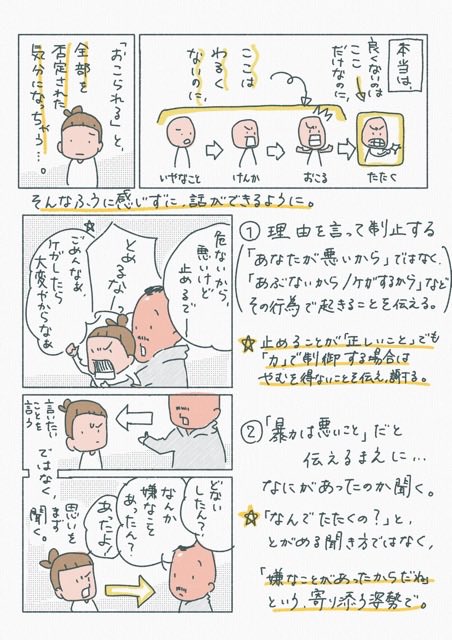

これは、加害をした人を擁護するものではなく保育士として問題解決に向き合う時にどんな姿勢でいたいかという意図でのツイートです。虐待は絶対にあってはならないことだということは繰り返しになりますが改めて記しておきます。そのためにどう考え行動するのかを考えたいのです。

205

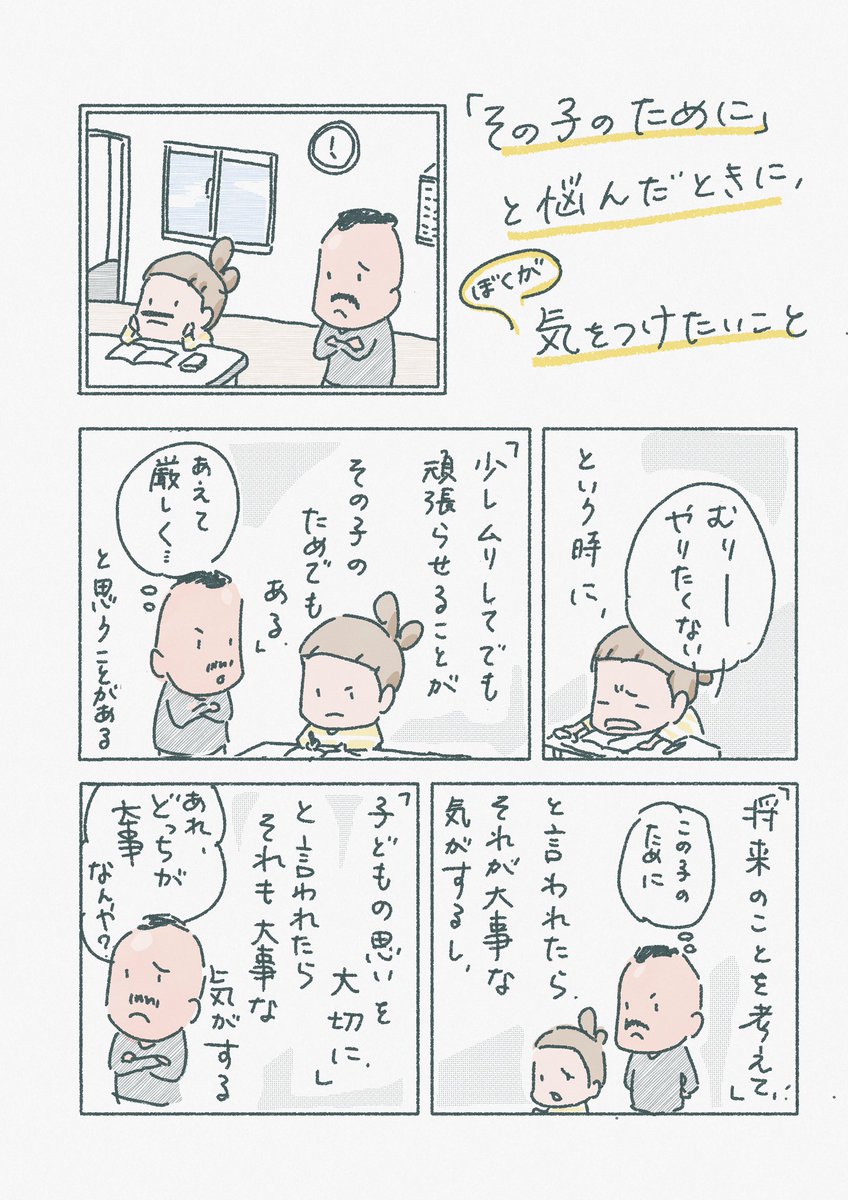

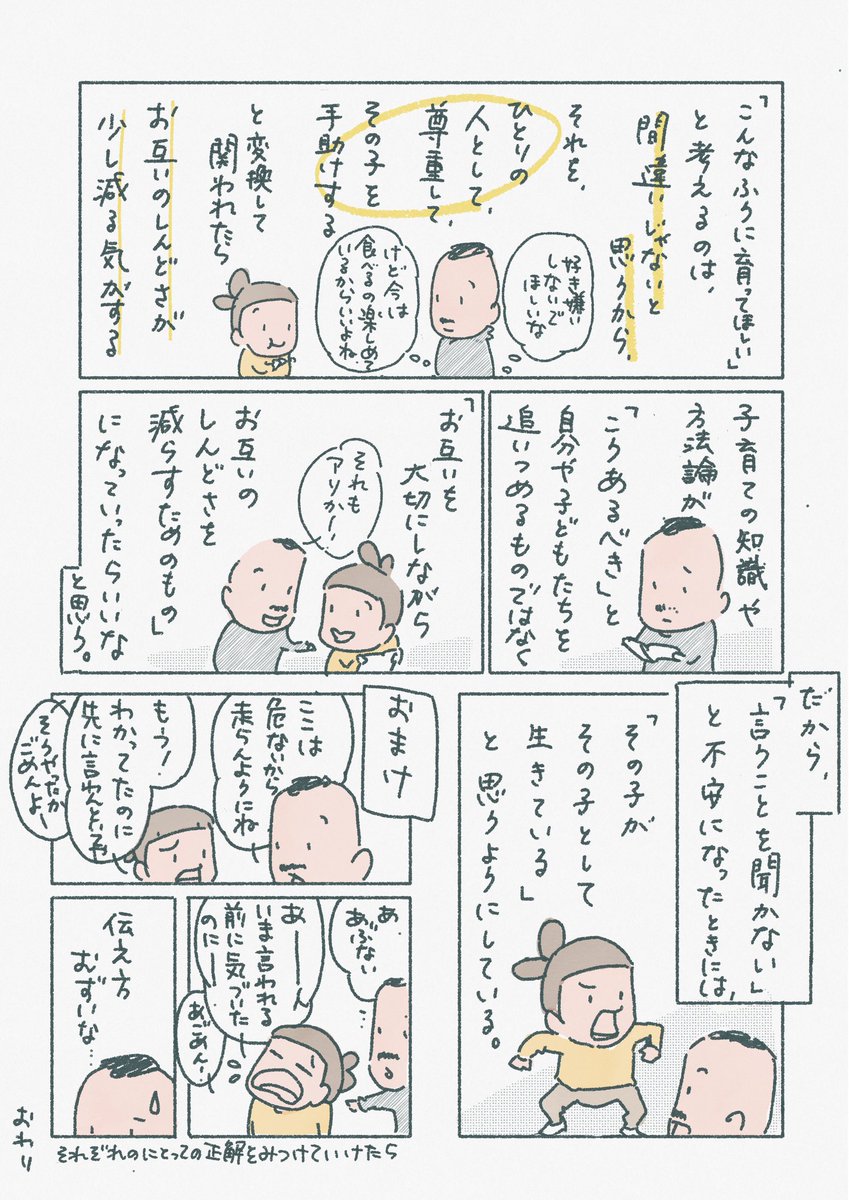

「子どもが全然言うことを聞いてくれないな」と大人が思っている時、子どももまた「大人は全然言うことを聞いてくれないな」と思っているのかもしれない。思ってないかもしれない。

206

さっき歯医者を出たところで前の職場で担任してた親子を見かけたのに咄嗟に目を伏せて気づいてないふりをしてしまった。その子とも親御さんとも毎日たくさん話してたし、また会ったら話したいこともたくさんあったのに。悪いことをして辞めたわけじゃないのに、急に出勤できなくなってそのまま辞めて

207

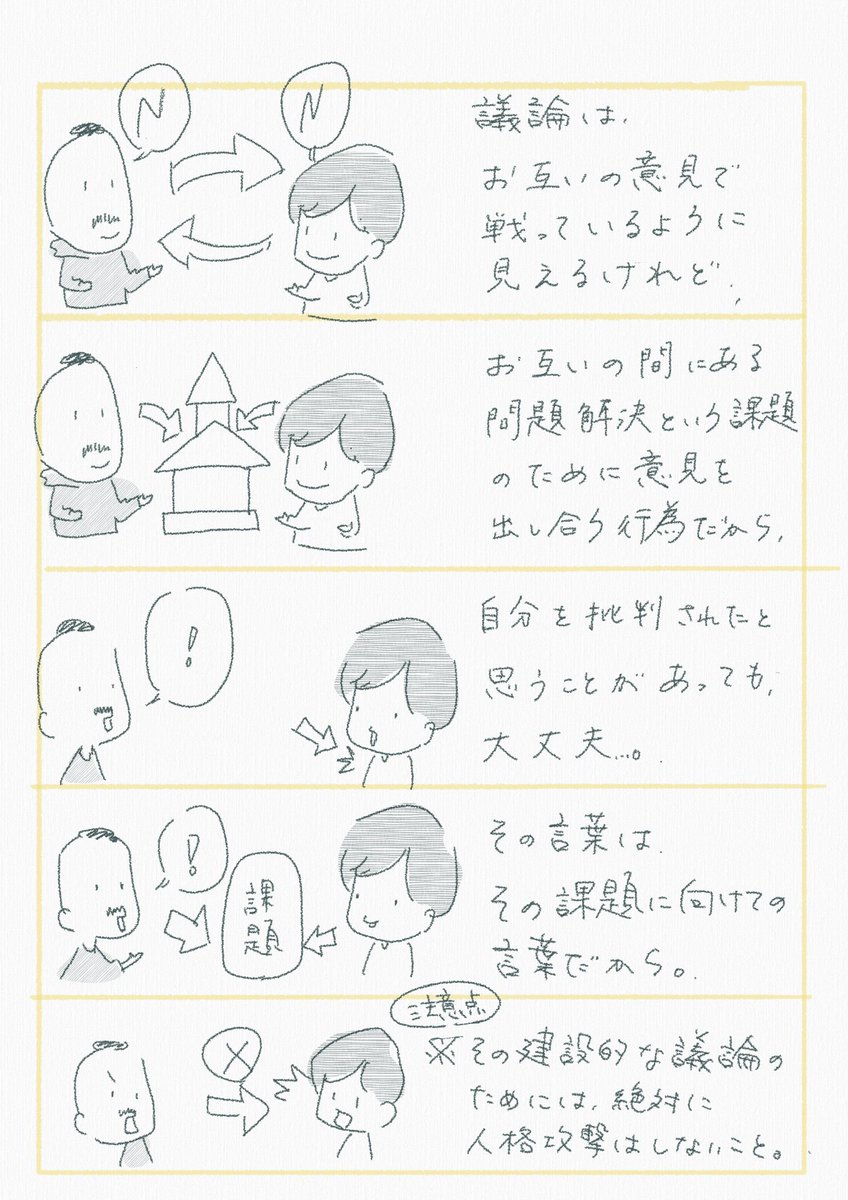

相手の思いを否定しないというのは、なんでも許したり全てを肯定することではなくて、まず受け止めるということ。許せないことでも、「おかしいよそれ」と突っぱねる前に「あなたはそう思うんですね」と受けとめることはできる。それが否定しないと言うことで、相手の気持ちを尊重する第一歩だと思う。

209

「できたらいいな」って気持ちに、「できなくてもいいな」って付け足す。勉強できたらいいな、できなくてもいいな。いっぱい食べれたらいいな、食べなくてもいいな。友達できたらいいな、できなくてもいいな。長生きしたいな、できなくてもいいな。期待はするけど失敗にはしないから気持ちが楽になる。

210

過去の経験が今の自分を形作っているとしたら、「あの辛い経験やそれをしてきたあの人やあの人たちが今の自分を作っているってことかよ、冗談じゃないよ」と嫌な気分になったので、「その時に踏ん張った自分や、その時に支えてくれたり応援してくれた人たちが今の僕を形作った」と思い直すことにした。

213

子どもの頃、親と喧嘩して晩飯を食べずに部屋にこもったりしたときに、父は晩飯抜きや!言うてたけど母は必ず「ご飯は食べて」と取って置いてくれていた。当時は、父は厳しくして母親は心配するものかくらいで思ってたけど、どれだけ聞き分け悪くてもその権利は侵されないという人権の話だったんだな。

214

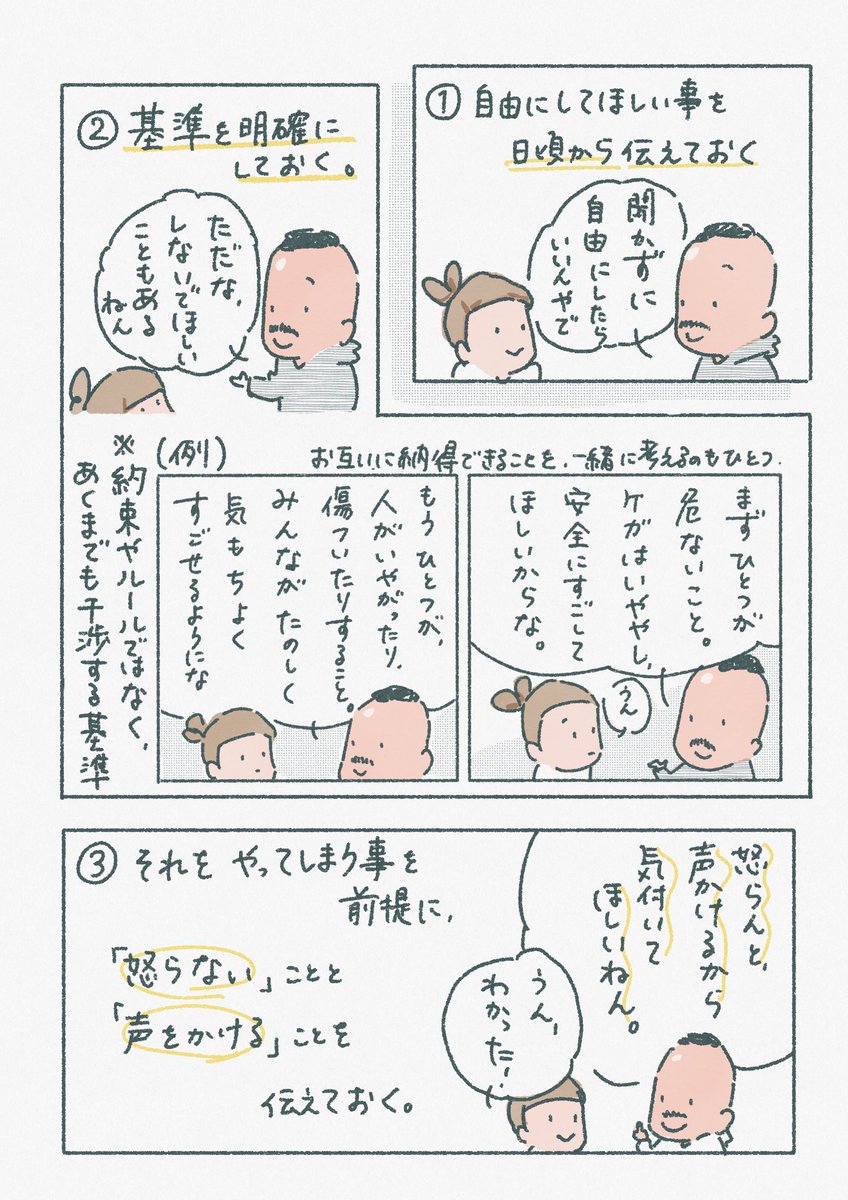

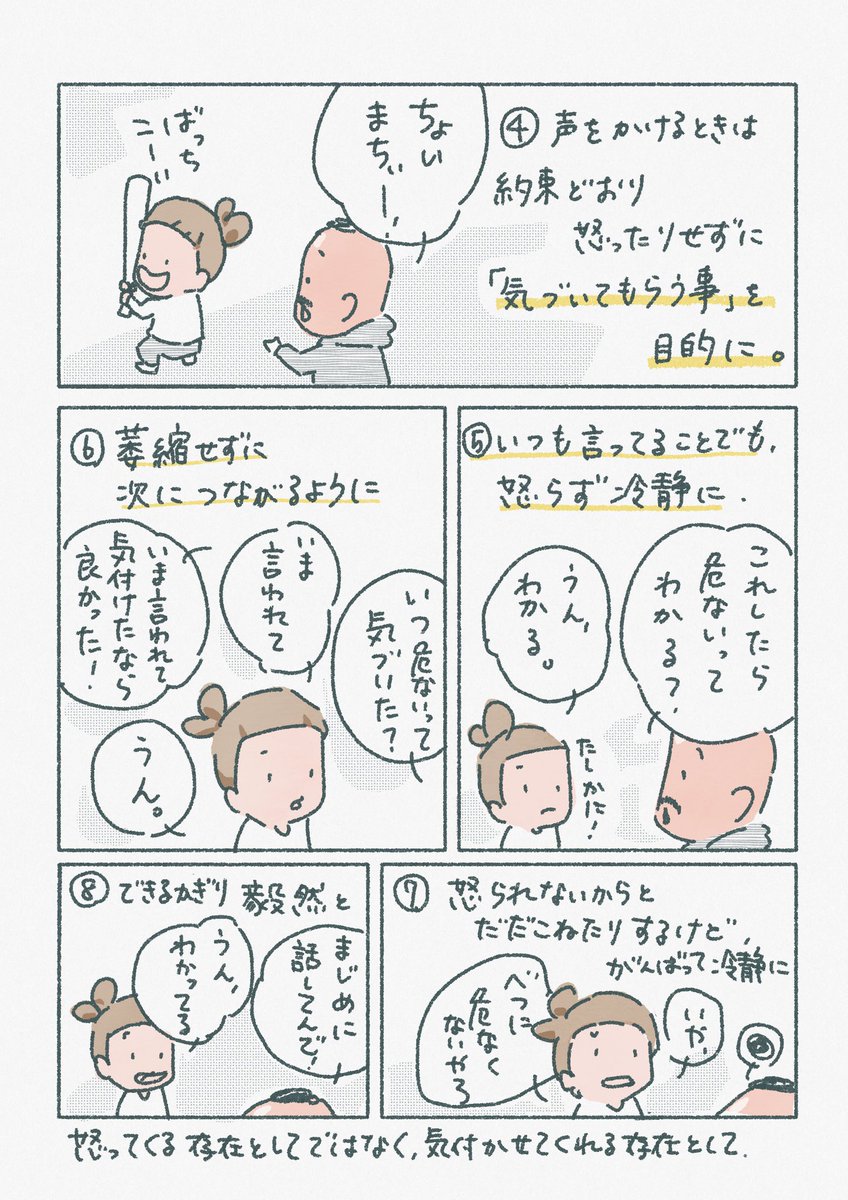

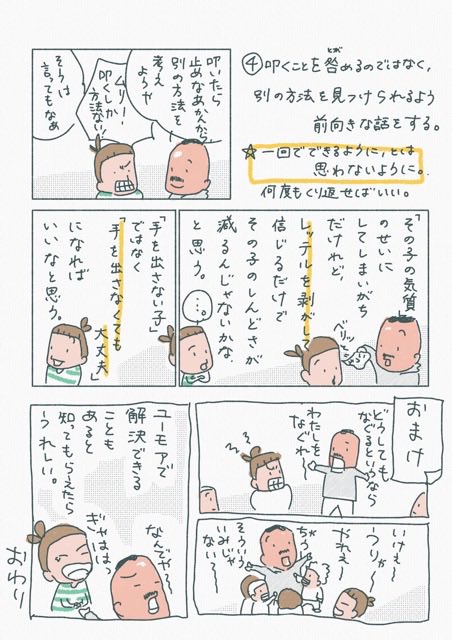

その気に食わないという感情自体はいいと思うの。感情やからね。ただ、そこで怒っていることを「自分が気に食わないから怒ってるんやな」と自覚しておきたいという話。そこで冷静になって、何度も言うより別の方法がいいなと切り替えるタイミングになったりする。

215

216

子どもが好きで優しいと言われて生きてきた人が自覚なくパワハラや虐待をしている場面を見てきたし、子どもやに興味なく生きてきた無愛想な人が子どもの権利を学んで、それが守られるように試行錯誤しながら保育する姿も見てきた。どんな人間性かではなく、どうやって向き合い行動するかだと僕は思う。

217

現場で子どもや保護者とうまくいかず、その子どもや保護者のせいにしてしまう場面があるけれど、多くの場合その問題の原因は組織や仕組みだったりするんだよね。その組織に働きかけられないとしても、自分より弱い立場に向いてしまいそうになる感情は止められたらって思うんです。救われないけれど。

218

219

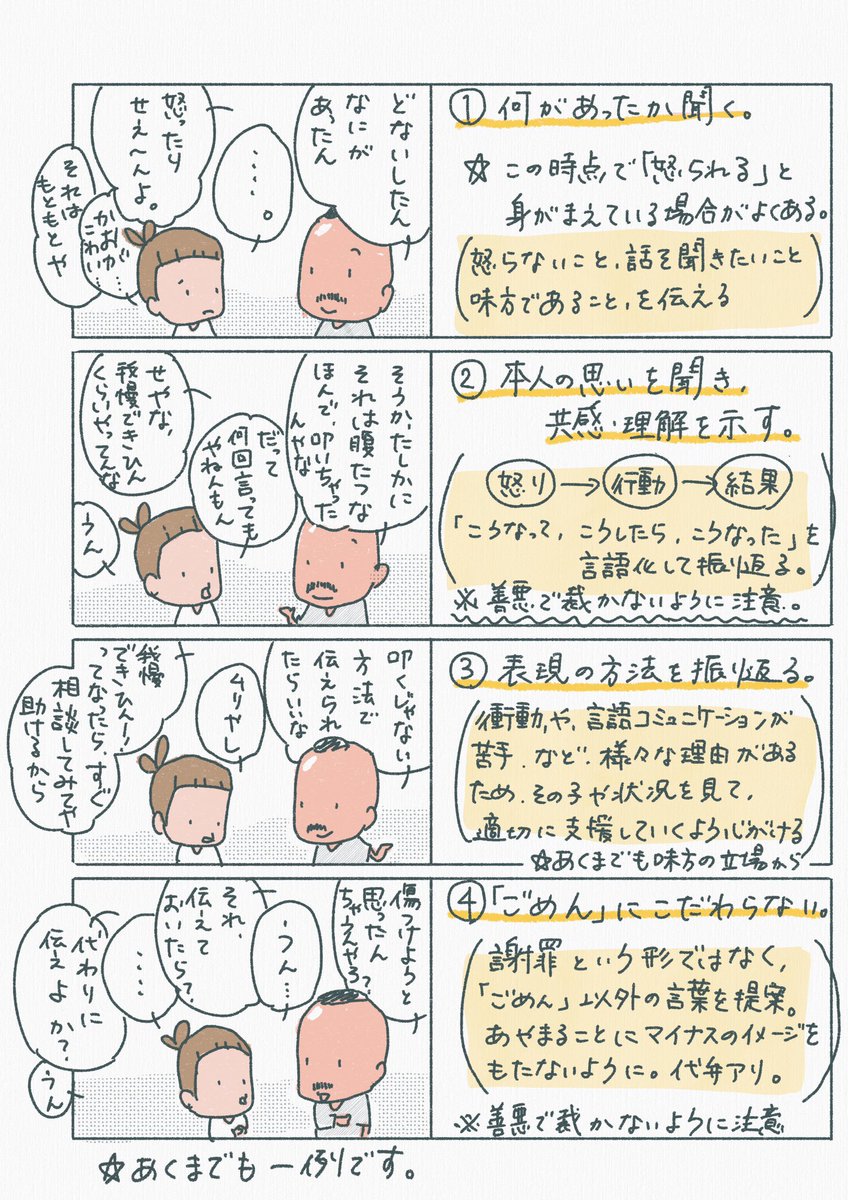

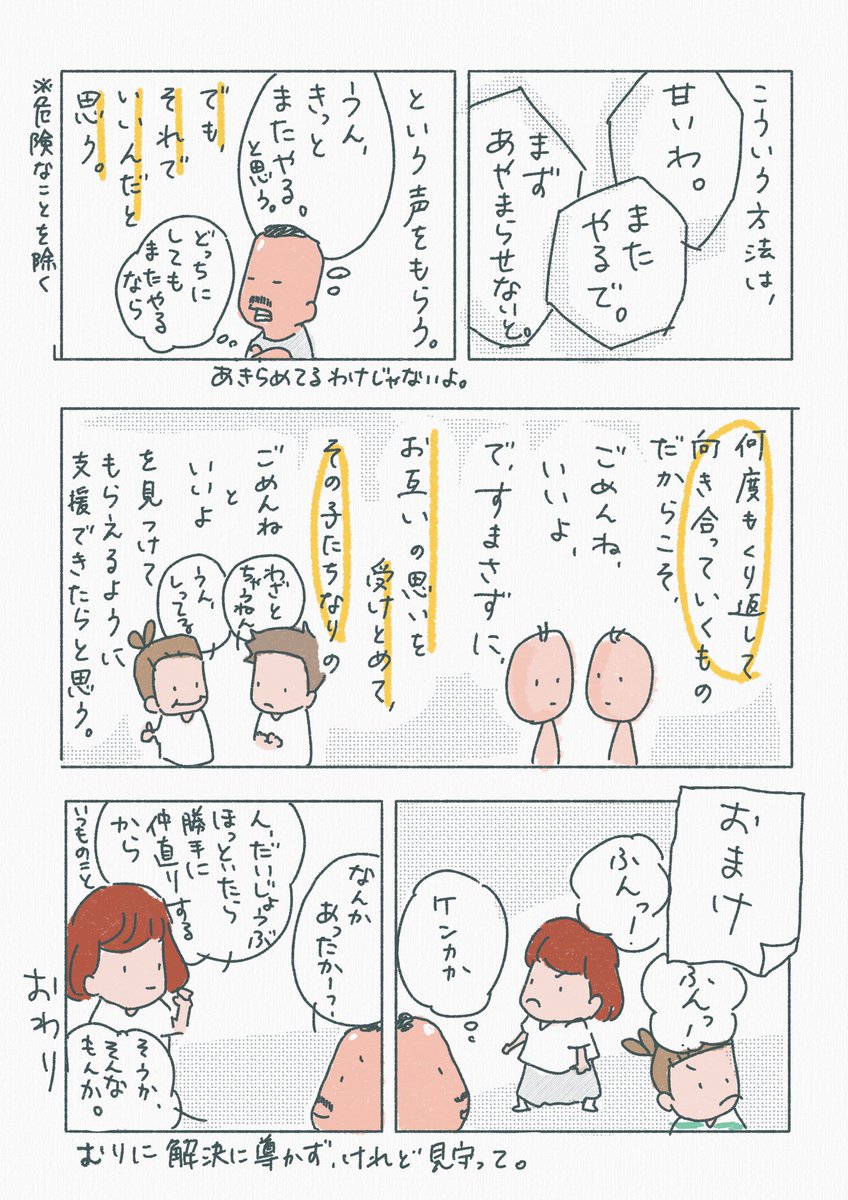

僕が子どもに謝るときも、「僕がただ謝りたいだけだから、許さなくてもいいからね、聞いてくれてありがとう」と謝罪に言い添える。それは誠実さアピールとかではなくて、「謝られたら許さなければならない」と思っている相手に謝るのなら、自分が許されるための儀式にしてはいけないと思っているから。

221

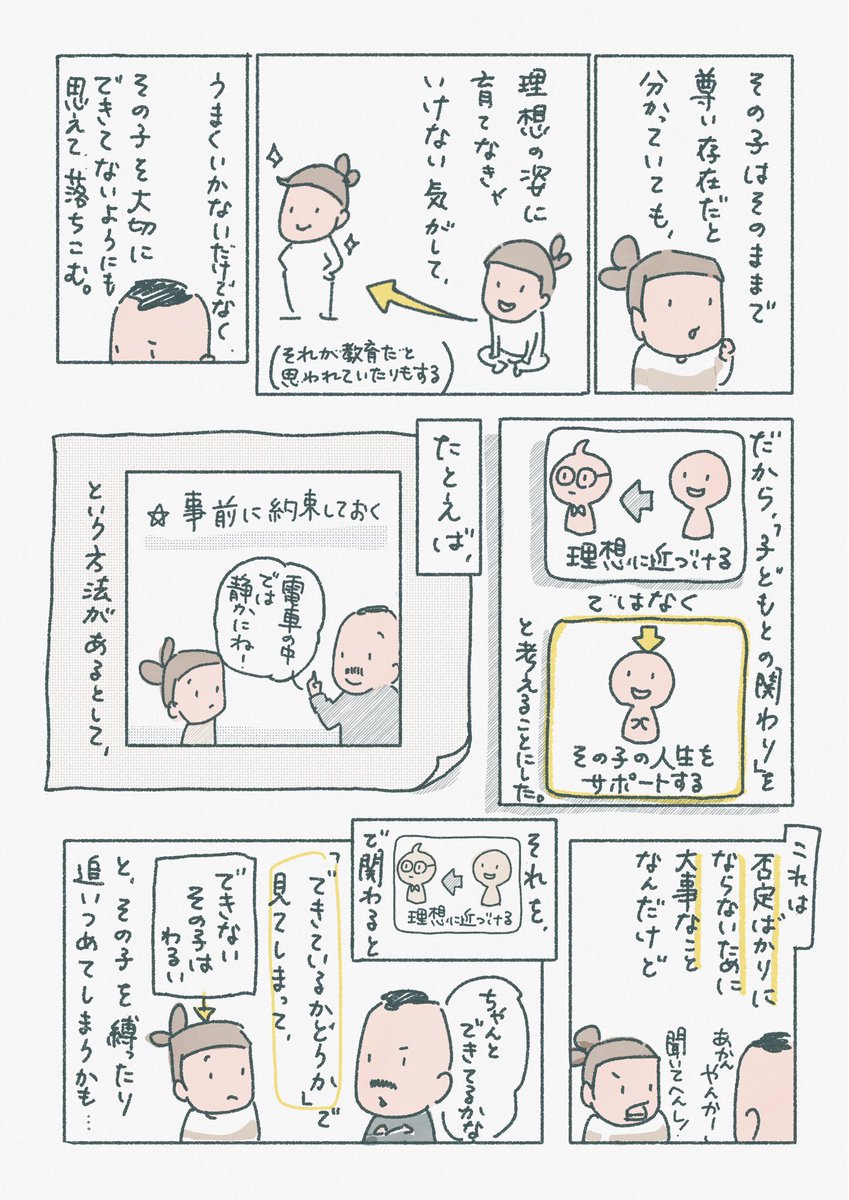

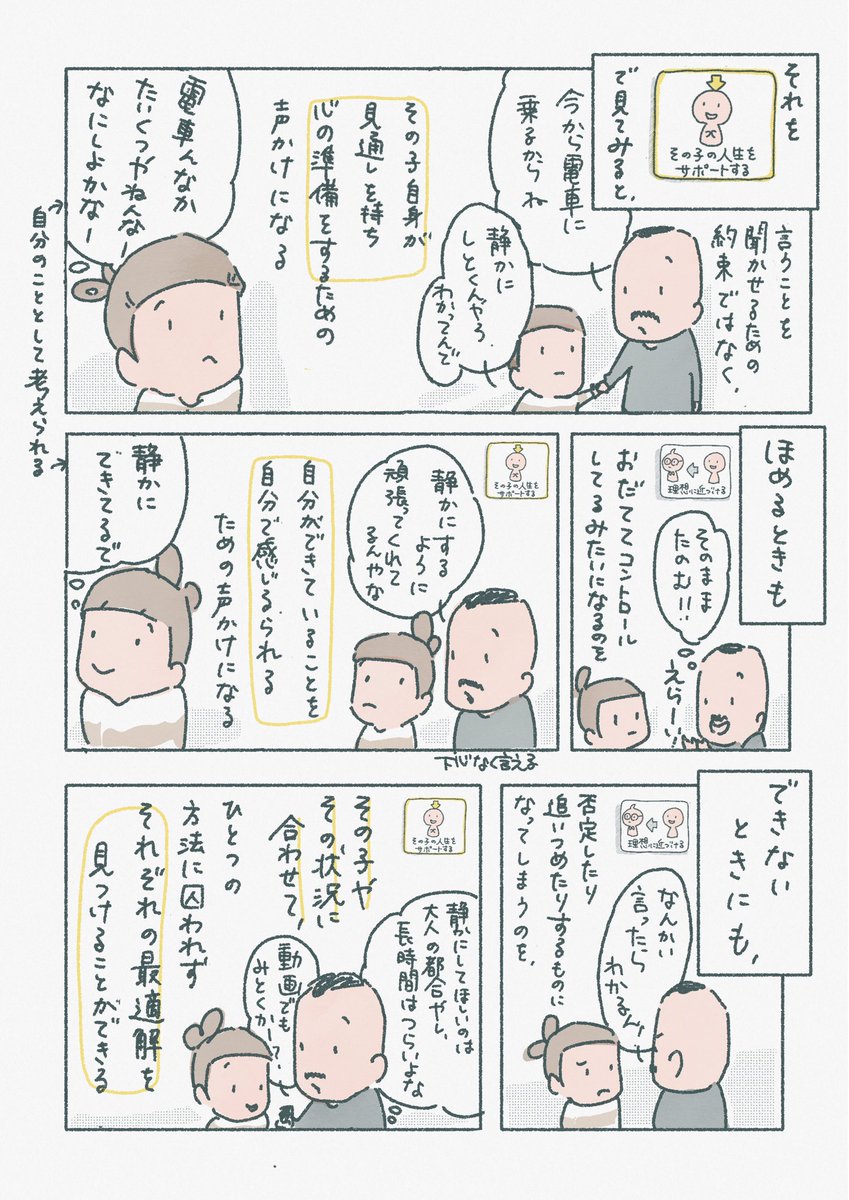

「子育てをしている」と考えると、どこかにゴールや正解があるように思えてうまくいかないと追い詰められてしまうから、「子どもと生活を共にしている」と考えてみる。生活のなかでできないことや育ちに必要なことは手を貸し合う。そう思えたら、うまくいかないのも生活のなかの一場面って思えるかも。

222

223

相手を支配するために有効なのって無力感を与えることなんだろうな。たとえ呆れや諦めであっても、自分の力ではどうにもできないと思わせたら支配できる。そしてそれをする側だけでなくされる側さえも忠誠心や帰属意識と思い込んで納得している。そんな中で声をあげるものは、どちら側からも嫌われる。

225