252

相手を論破して自分の正しさを証明したり、うまく言いくるめてたりするのを見ると、すごく感じて自分に力がないように感じるけれど、心配しなくていいからね。相手の話に耳を傾けて、建設的な対話を通してお互いが納得する最適解を導き出していくことの方が、圧倒的に難しくて労力も能力もいるからね。

253

僕は誰かの間違いを見て、許せないというより、ヒヤッとする。自分が間違いを犯さないとどうして言えるだろう。気づいていないだけで、どこかで間違えているかもしれない。批判をすることがいけないということではなく、自分が間違いを犯していないのはたまたまなのだという意識は必要だと思うって話。

255

「怒ってはいけない」で追い込まずに、「怒らなくても大丈夫」を増やしていけたらいいなって思う。

256

いじめの被害を受けた子を守るために加害した子を離す必要性はあっても、制裁や懲戒のためにその子を排除することはあってはならないよ。どれだけ許せない行為でもその子の人権までは侵してはいけない。加害者に必要なのはケアや支援だよ。

257

これ本当にそうで、教育福祉関係だけでなく、医療機関に罹ったときに言われて追い込まれている人も多くいる。大事なのは、もし事実そうだとしても、その言葉で親のせいにすることに専門性はないし支援でもなんでもないということ。無視していい、というより無視してほしい。 twitter.com/suminotiger/st…

258

本当にやってほしくないことは「絶対にやらない」という約束はしないように。「やらない」と約束すると、やってしまった時に相談できなくなるから。約束するなら「絶対に怒らない」というこちらの約束と「やってしまったときに相談してね」という責めるのではなく助ける立場であることが伝わるように。

259

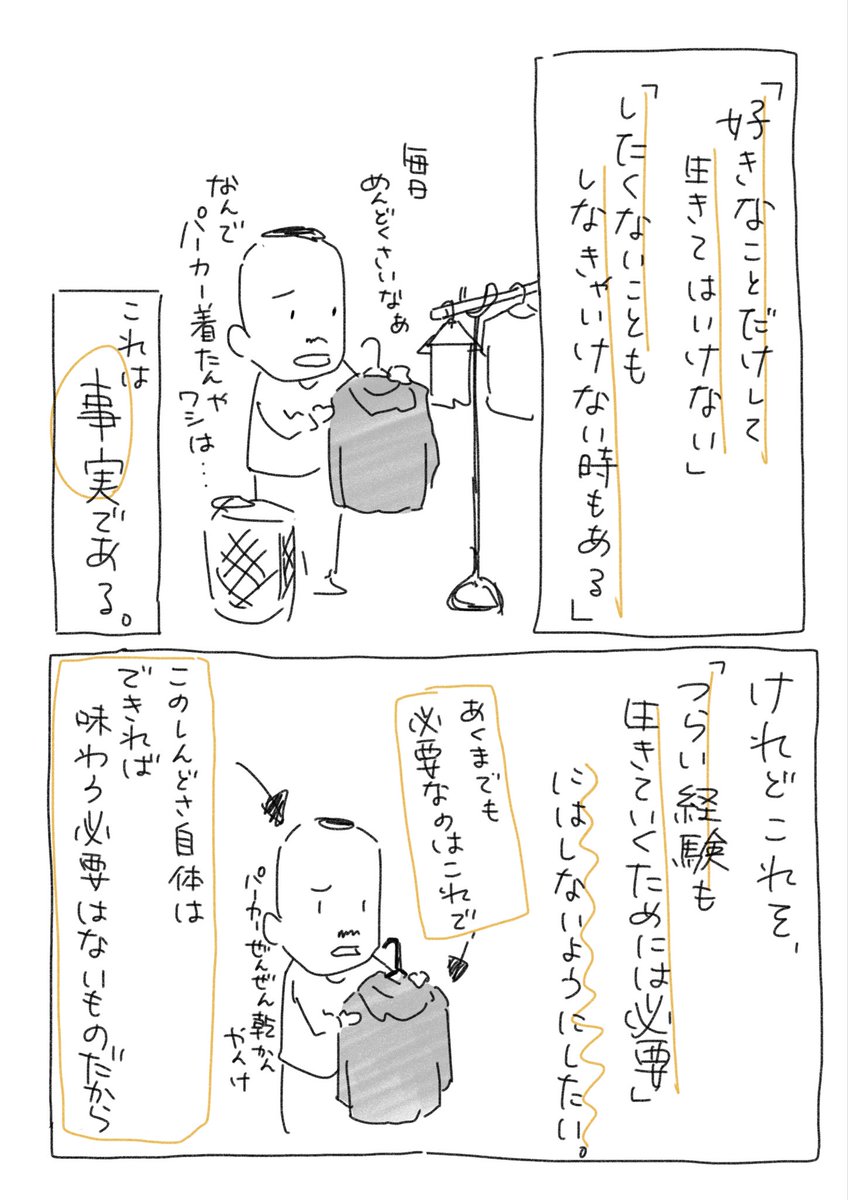

「子どものために親が存在する」って考えだとしんどいから「たまたまそれぞれの人生が重なって生活を共にしている」くらいで考えられたらいいな。できないことは手伝うし教えるけど(養護と教育)、別々の人間だから応えられないこともあるし、お互いに嫌なことは嫌って言うし疲れた時は手を抜くよって。

260

「悪いことをしたらバチが当たる」とか「善いことをしたら返ってくる」とかって残念ながら気休めで、実際は人を簡単に傷つける人が幸せに生きていけるし、優しい人こそ辛い思いをしていたりする。人に優しくすることを子どもに伝えるときに、その子の自己犠牲になっていないかはちゃんと考えていたい。

261

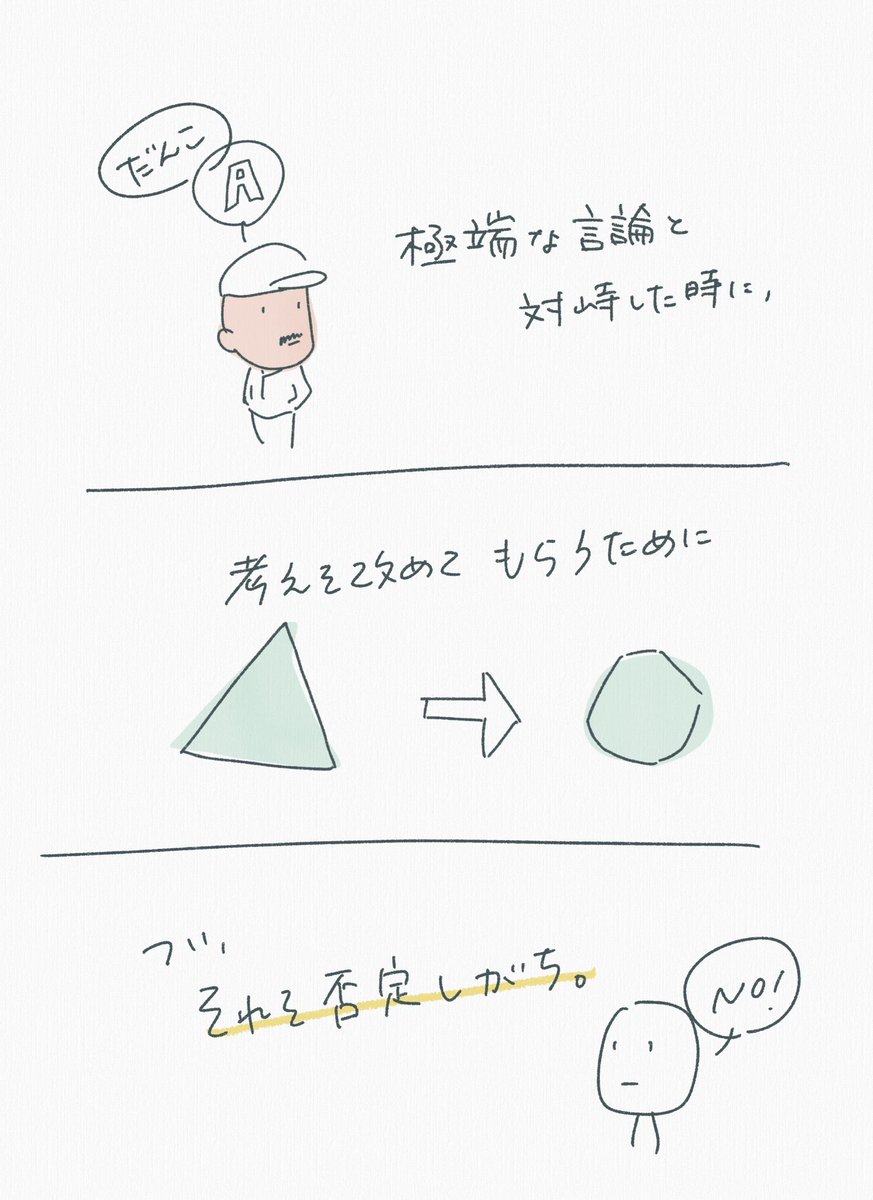

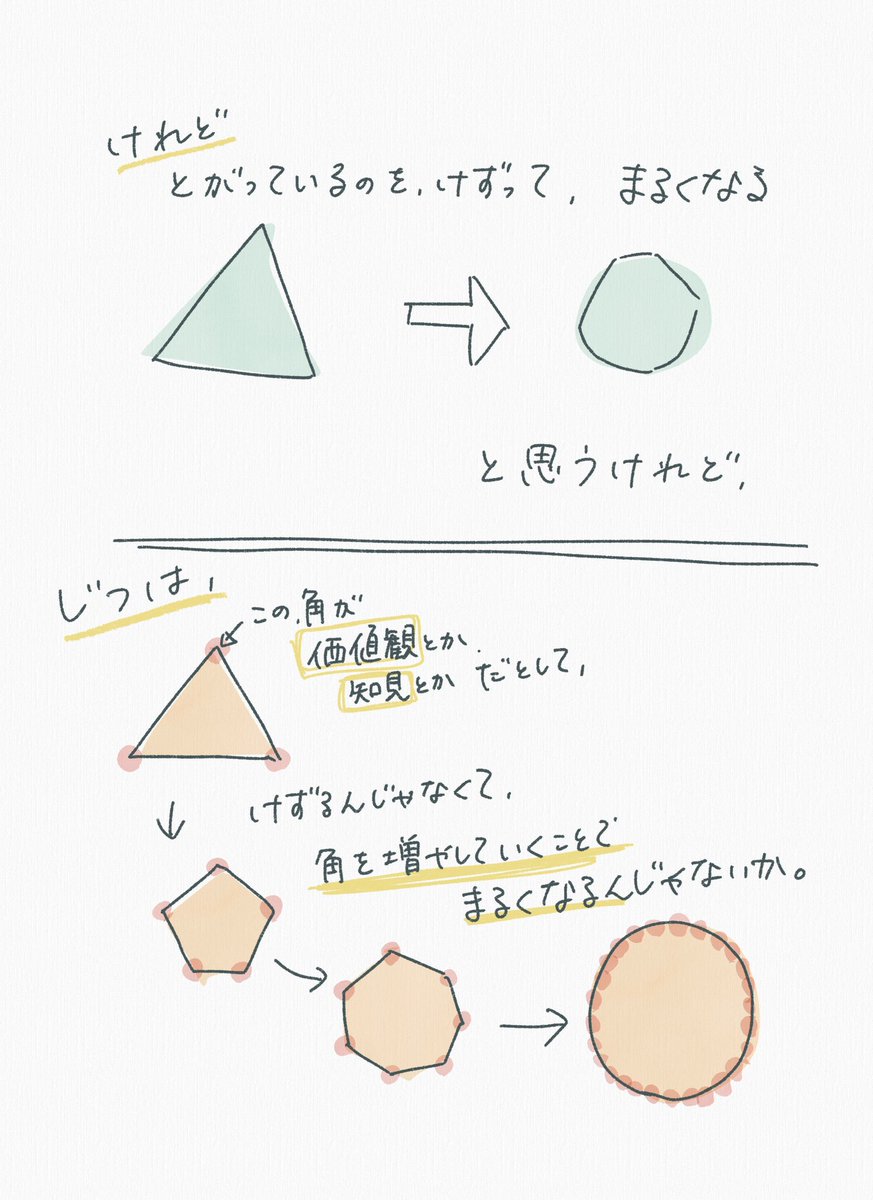

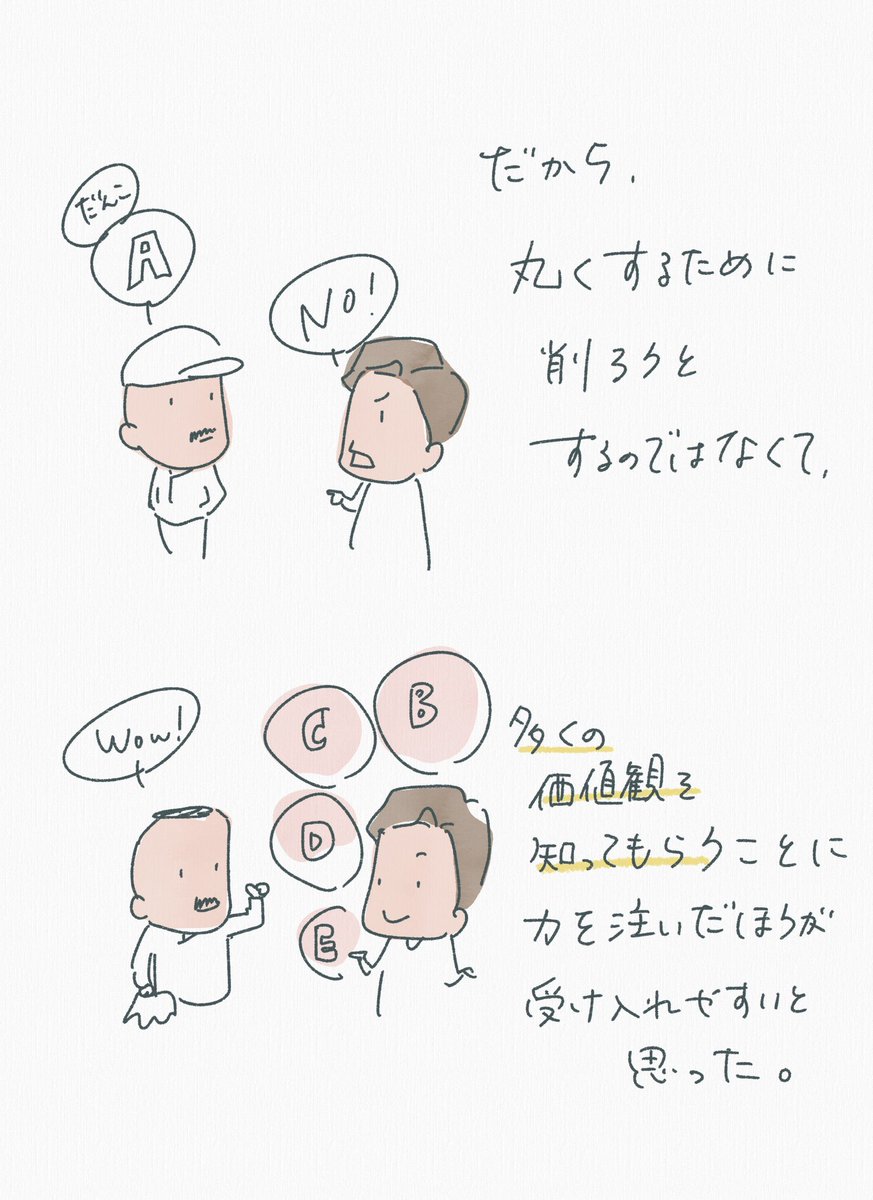

本気で相手を説得したいのなら論破してはいけない。完全に否定したら逆に固執してしまうかもしれないから「確かにそれも一理ある」と自分で思えたときに、こっそり考えを変えられるように。引っ込みがつかないのは本人の頑固さではなく、追いつめて逃げ場を無くしている人がいるからかもしれないから。

262

厳しくしなければならない、甘やかしてはいけない、っていう育て方に根拠なんて無くて、あるとするならそうやって育てられてきたからという経験か「そういうもの」という曖昧な感覚なんだよね。厳しくなくていい、甘やかしてもいいって知れたなら、大人も子どももしんどさが減るんじゃないかなと思う。

263

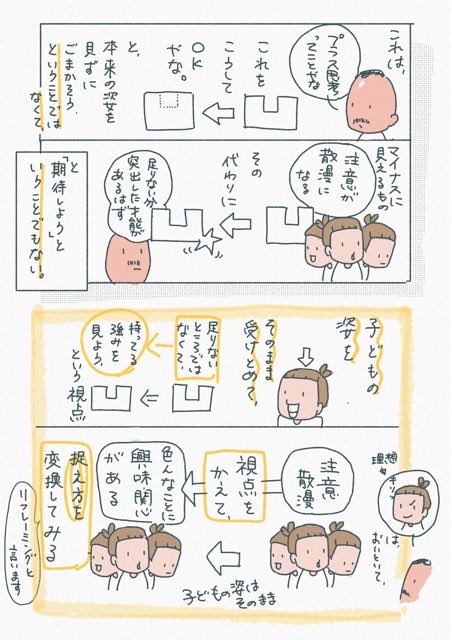

うまくいったと思ったやりとりや、どこかで学んだ子育て方法が、「その子と自分とを大切にしながら関係を築くためのもの」ではなく「子どもを思い通りに動かす方法」になっていないか、自分の言動で子どもが変わったと思った時にこそちゃんと振り返っていたいな。

265

ガチガチのルールの中で育てられたのに、社会に出てみればルールよりも慣習やマナーを優先させられて、違法行為であっても空気を読んで従わなきゃいけず、しかもそれを悪びれるどころかこれが社会の当たり前だと言われ、ルールに従うことを選んだら空気を読め、社会不適合者と言われる社会でええんか。

267

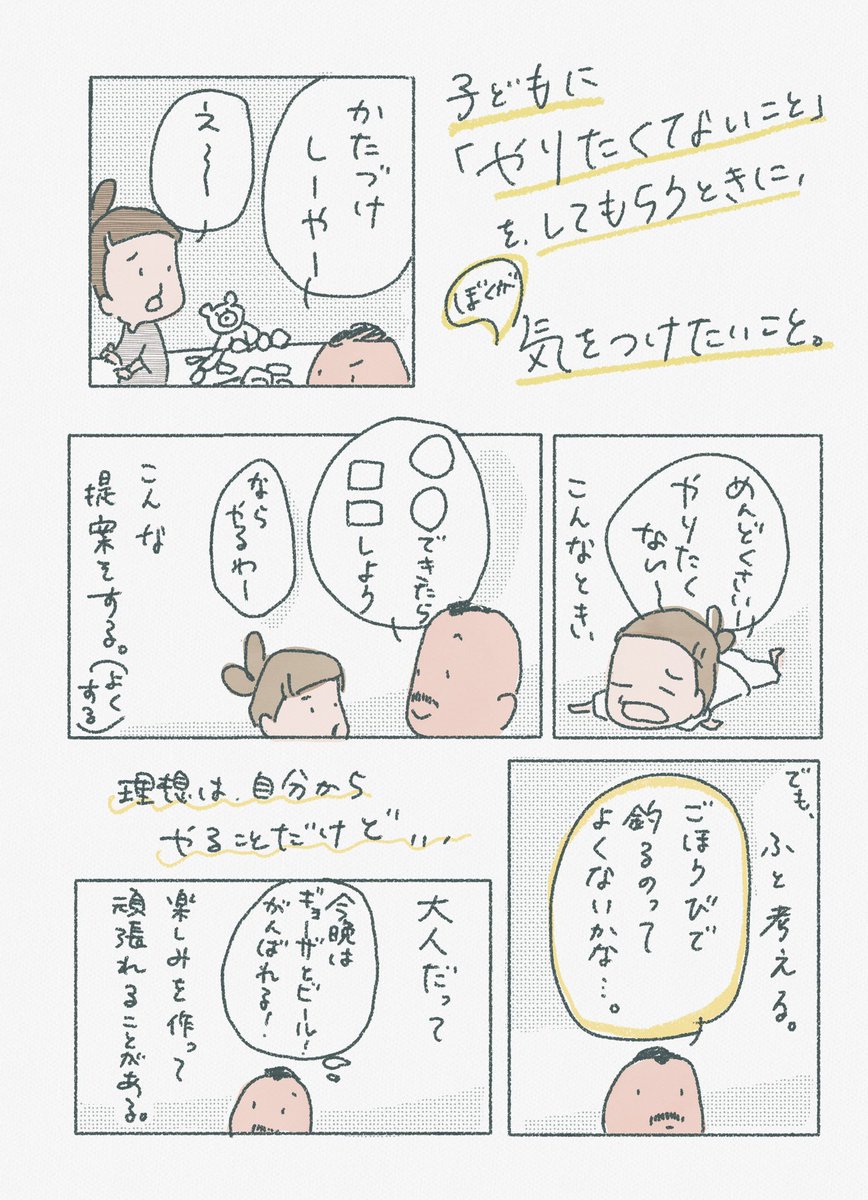

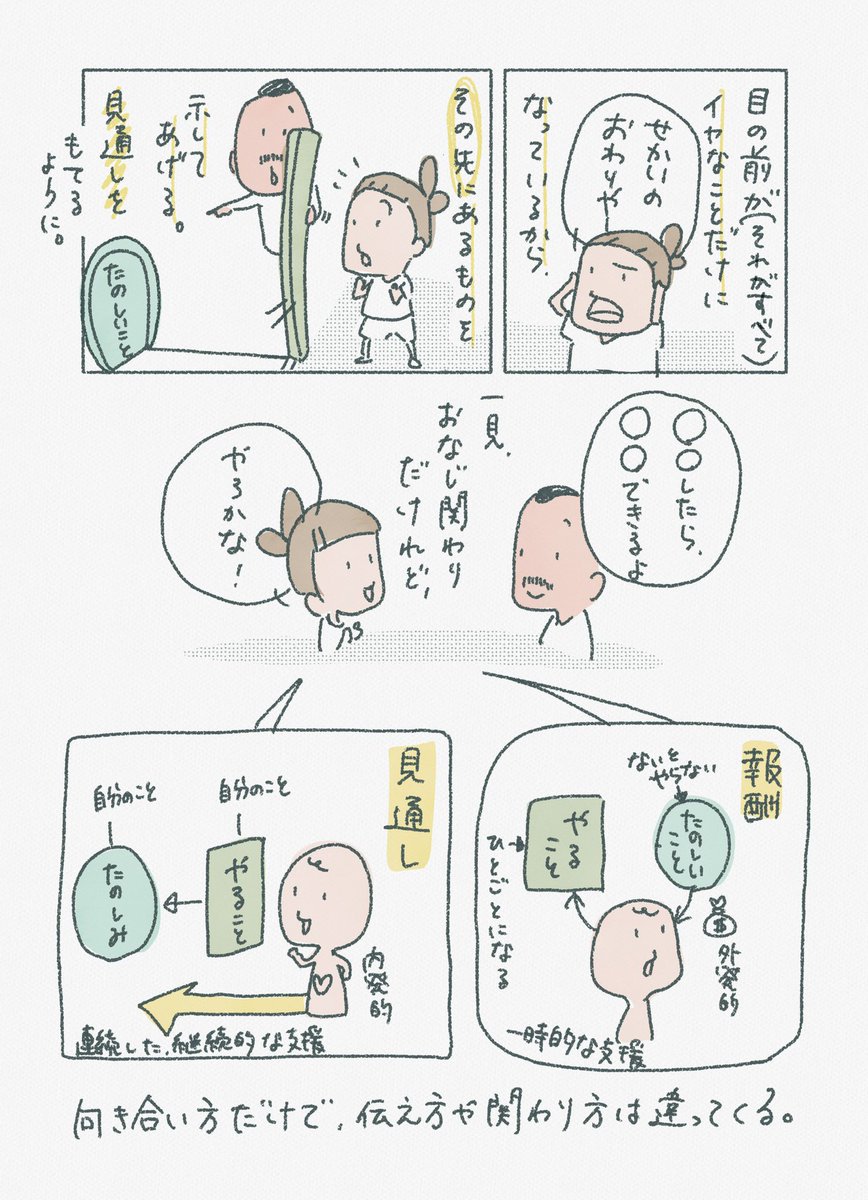

grapeコラム最新話です。

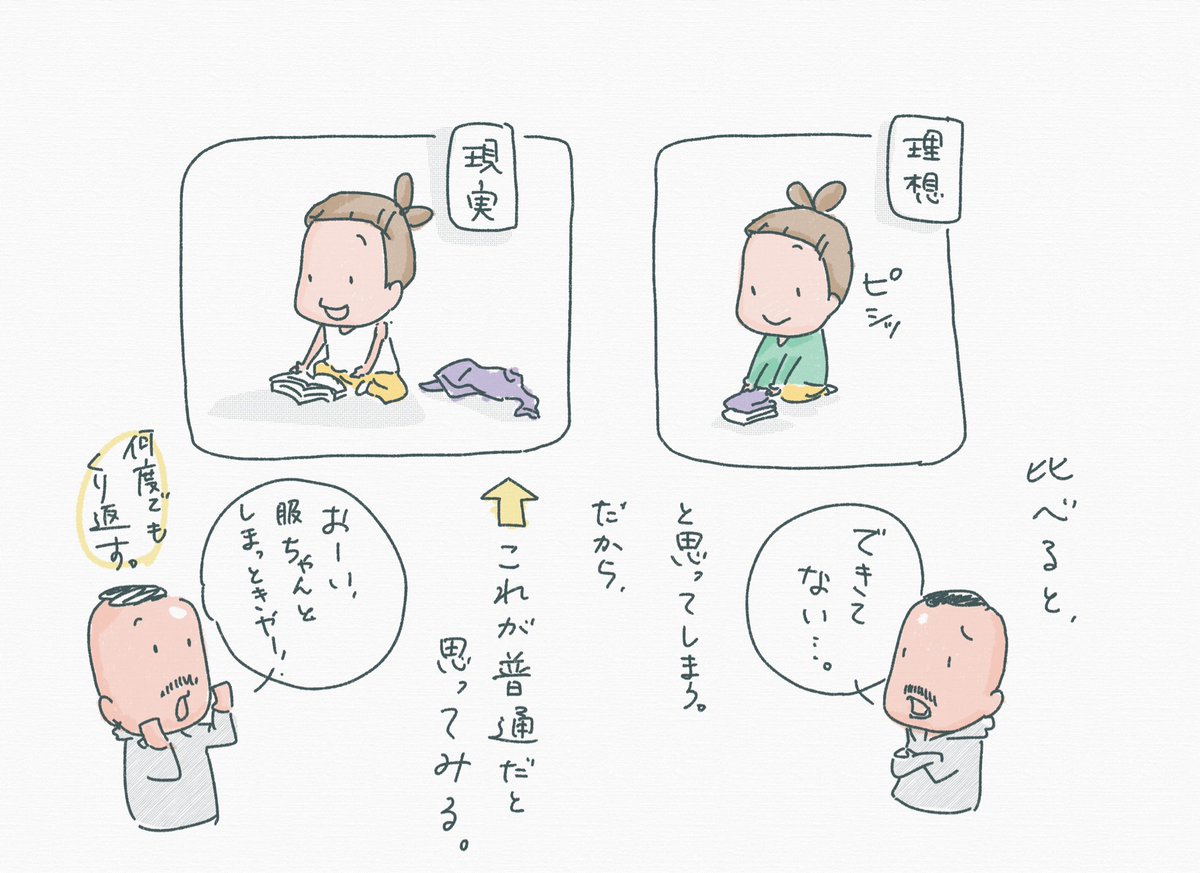

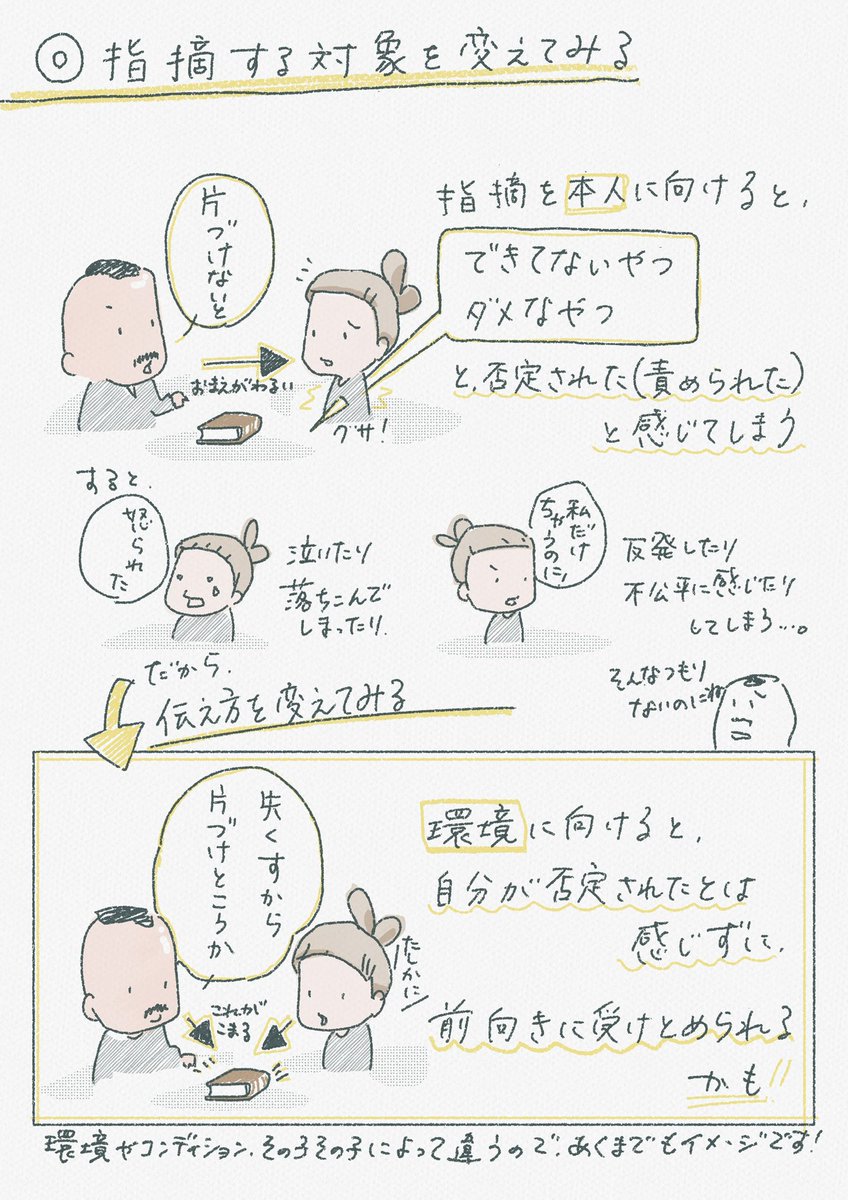

何回言ってもできないことを分かっているのに怒ってしまうことがあって、それはお互いにしんどくて、少しでもそのしんどさが減っていけばいいなと思いながら書きました。

grapee.jp/1037409

268

いい子育て方法というものが、自分から片付けるようになるとか勉強するようになるというような、大人が求める姿に近づけるためのものだと、表面的にどれだけいい関わり方だとしても子どもも大人も追い込むことになる。「ひとりの人として敬意を払いコントロールしようとしない」を前提にしようよ。

269

子どもの成長を大人の成果にして、失敗をその子の質のせいにしていないかな。うまくいったら自分の手柄にして、ミスしたらその職員の能力不足にしていないかな。その子の育ちをその子のもの。うまくいかないときは環境を見直す機会に。そうして誰にも気付かれず頑張れている自分をこっそり褒めてやる。

271

自分の配慮が足りなくて傷つけてしまったのに、そのあと上手くいったことを「分かり合えた」とか「心が通った」とか言って美談のようにしてしまいそうになって、そうじゃないだろうっていつも思いとどまる。そうやって気持ちよくなってたらまた同じことを繰り返して、それに気づけなくなるんやぞって。

272

弱音を吐いていたり途中で投げ出そうとした時に「自分で決めたことでしょう」とか「分かっててやったんでしょう」と言いそうになるけれど、やってみなくちゃ実感できないことはあって、やってみて困っているんだから自己責任として責めるんじゃなくて困っていることに向き合うことのほうが大事だよね。

273

274

男性保育士だからという理由で信頼されないのは辛いし悲しい。けれど、それは差別ではなく保護者の不安なんだよね。一部の人間のせいでって怒りも湧くけれど、まずその不安に寄り添って解消したい。その不安を正しさで否定してしまうのは、僕たちの専門性を否定しているということでもあると思うから。

275

「習い事に行きたくない」と言う子がいた時に、学童保育の支援員の立場からすれば保護者から「何時に習い事に出発させてください」とお願いされているわけだから「そうは言っても行かせないと」と思ってしまうんだけど、「子どもの権利」を考えたときにそれは正しいんだろうかって話になって。もちろん