226

ミスをした時に自分の代わりに謝ってくれるのがいい上司だと思ってしまうけれど、それは「あなたのミス」を代わりに謝っているだけで、いい上司に見えるだけだよ。本当にいい上司は、小さなミスも個人のせいにせずに、組織の仕組みの課題と捉えて解決していく人だよ。どうか追い詰められないでほしい。

227

「今日は子どもたち荒れてるなあ」と感じることがある。その日も、立て続けに何人かの子どもを怒っていた。しばらくして2年生の女の子から「今日きしも元気ないけど体調悪いん?」と聞かれて、めっちゃ元気なのにと不思議に思いながら「めっちゃ元気やで〜」と返した。怒った後にも不機嫌そうな顔を

228

229

社会を生き抜くためのその時代に合った教育という言い方をするけれど、僕はその時代にあった子どもを育てるんじゃなくて、その子どもたちにあった社会を作っていきたいな。誰も取りこぼさない社会って、その社会に人々を適合させるんじゃなくて、多様な人たちに社会が適応していくことなんだと思うよ。

230

講習の最後に「では質疑応答に移らせていただきます」って言ってもなかなか手が挙がらないのは、「話を聞きながら内容も理解して疑問点を整理しつつ質問を考える」のが高難度だからだと思う。「5分後に質疑応答に移りますので整理してみてください」って時間を作ると有意義な質疑が生まれると思うよ。

231

「子どもがかわいい」と思うことは大人の自由だけれど、「子どもはかわいいものだ」と決めつけることは大人のエゴなんだろうな。「ただそこに子どもがいて、それを勝手にかわいいと思っている」くらいがちょうどいいんだろうなって思う。かわいいと思えなくてもちゃんと守れることの方が大事だもんね。

232

233

誰かにどこかで言われた「変だね」とか「下手だね」って言葉がふと呪いのように現れて自分を容赦なく否定してきて生きるのがしんどくなることもあれば、誰かに何気なく言われた「いいね」とか「おもしろいね」が御守りになって、その言葉だけでずっと生きていけるような気持ちになれることもあるよね。

234

「やることをやってから権利を主張しろ」って言われたりするけど逆だからね。まずちゃんと権利が保障されることだよ。義務を怠ったらその権利を制限されることはあるけれど、それは、もともとある権利を盾にとって「できたらあげるよ」って言うことじゃないよ。たまに間違えちゃうけど気をつけたいね。

235

ある面接で「職場で色々あって体調を崩した」という話をした時に「メンタルが弱い方ですか?」と聞かれて咄嗟に「弱い方ではないです」と答えたことを今になって後悔してる。病んでしまうことを本人のメンタルの弱さのせいにしてしまう職場環境がそれを生むのだと思いますってはっきり言えばよかった。

236

子どもが好きなことや夢中になっていたことが、他に興味が移っていって興味を示さなくなったり飽きたりすることは自然なことだけれど、燃えている炎がネガティブな理由で萎んでいくことってとても悲しいことだよ。その時は安心できるけど、本当はそんな姿見たくないんじゃないかな。たとえばそれが、

237

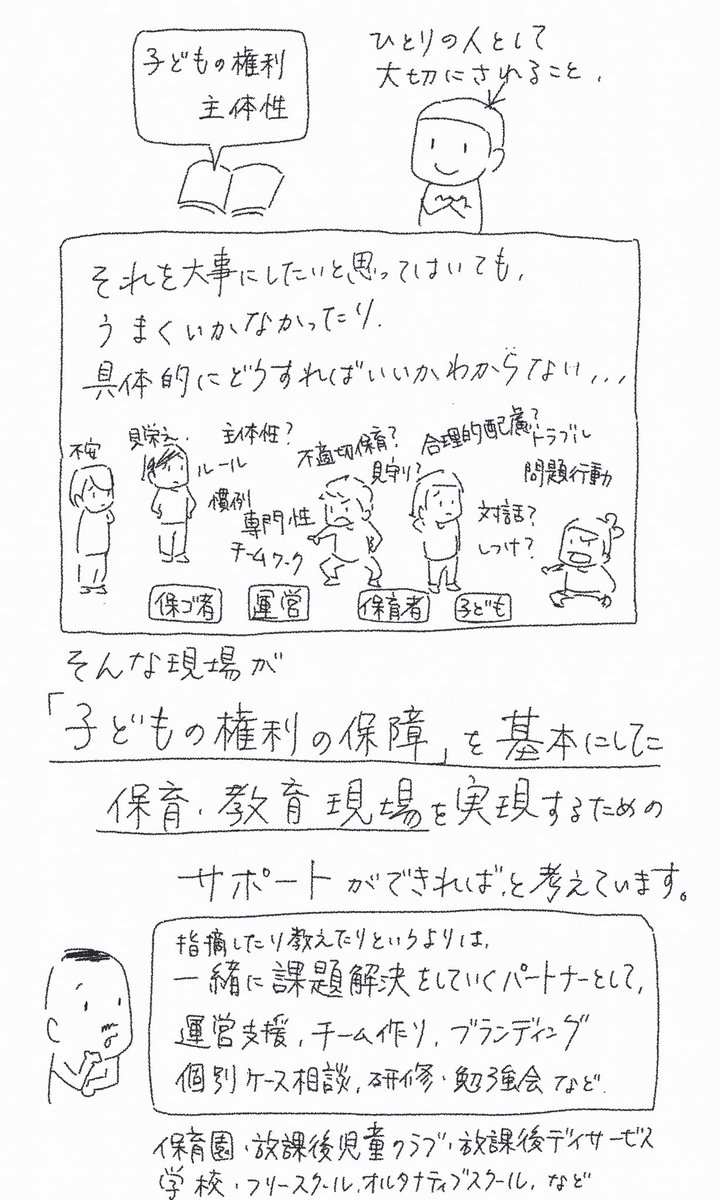

子どもの権利を尊重しようって話になると「個性を大切にするのも大事だけれど、集団の秩序も大切ですよね」と決まって言われるんだけど、それも含めて「人権の尊重」の話なんだよね。個性と集団は天秤にかけられるかもしれないけれど、人権は組織の秩序のためであっても侵されてはいけないよねって話。

238

「学童に行きたくないと言っている」と保護者から相談を受けたけれど、ほんとかなあと悩んだときの話です。

正しい答えとしてではなく子どもとの関わりで葛藤したことを共有するつもりで書いています。

よかったら同じように共有する気持ちで感想もらえたら嬉しいです。

chanto.jp.net/childcare/prim…

239

「社会の理不尽に耐えるための練習」は必要ないし、むしろ本人を追い詰めるよ。どれだけ劣悪な環境でも逃げ出すことができずに潰れるまで耐え続ける人が現実にいるんだよ。そういう社会ならなおさら、理不尽にあった時に自分の身を最優先にできる自尊心と、そのための方法を見つける力の方が必要だよ。

240

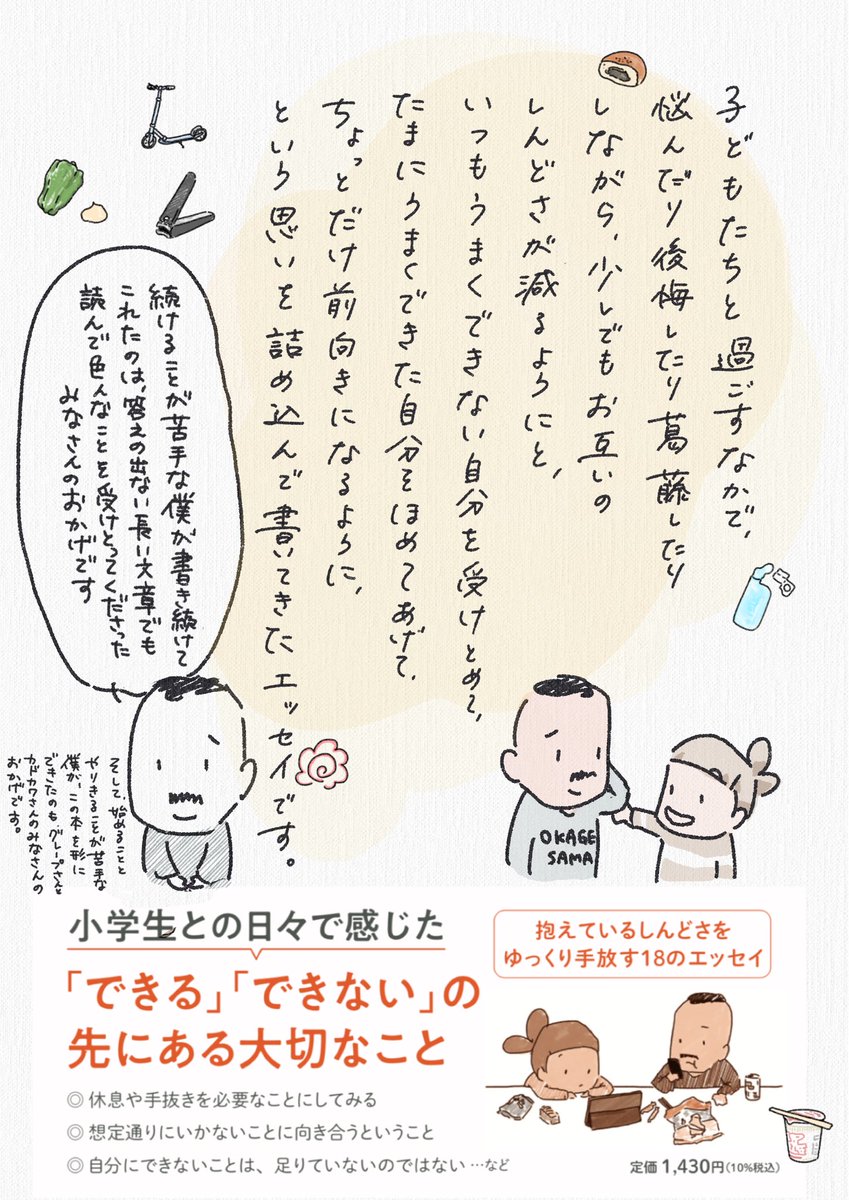

【書籍化のお知らせ】

grapeさんで連載中のコラム「大人になってもできないことだらけです」が一冊の本になります!

KADOKAWAさんより2022年9月15日に発売です。予約開始しています!amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E4%B…

一緒に悩んで笑って落ち込みながら少し元気になってもらえたら嬉しいです。

241

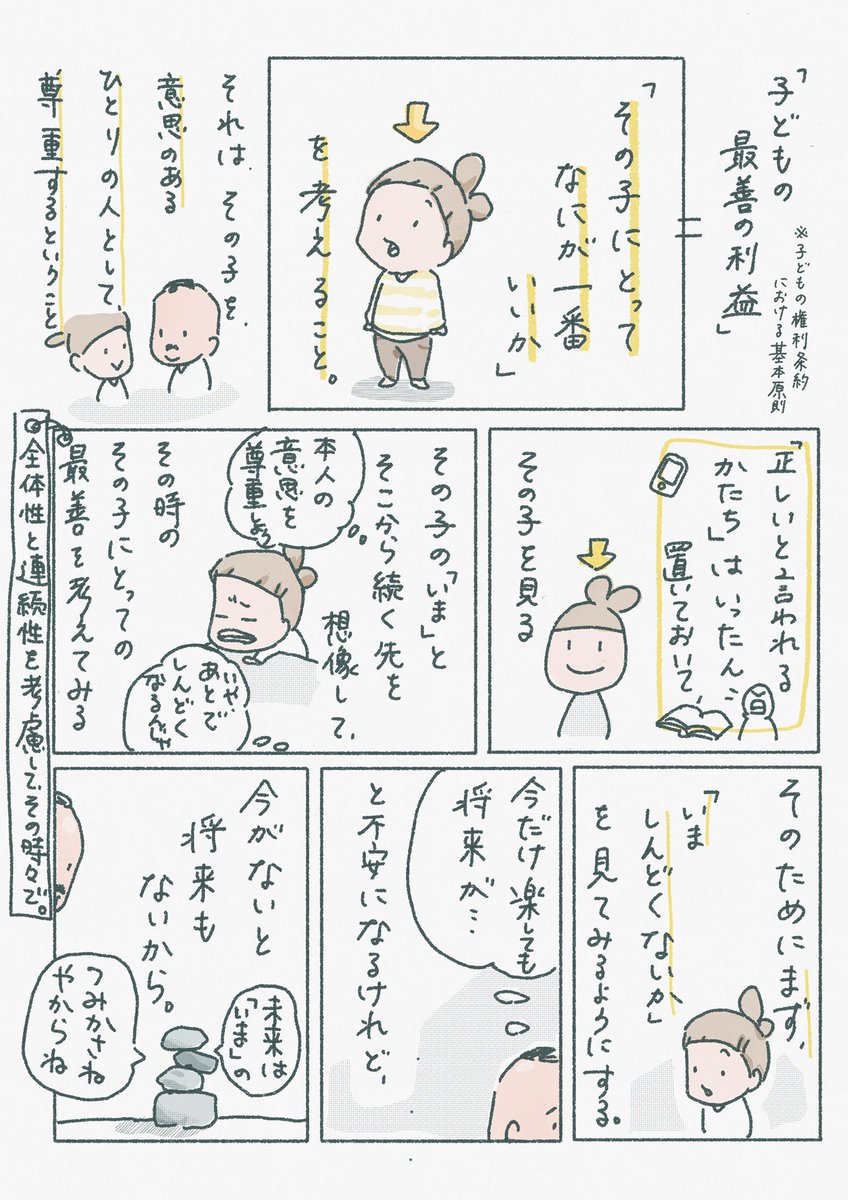

「子どもは正しい選択ができない」ではなく、論理立てて言葉にするのが未熟なだけだと考えてみると、大人が優れているのは正しい行動の選択ではなく伝え方や立場だということになる。「今これがしたい」という気持ちに優劣はないのだから、その点だけで言えば「言うことを聞かない」はお互いさまやね。

242

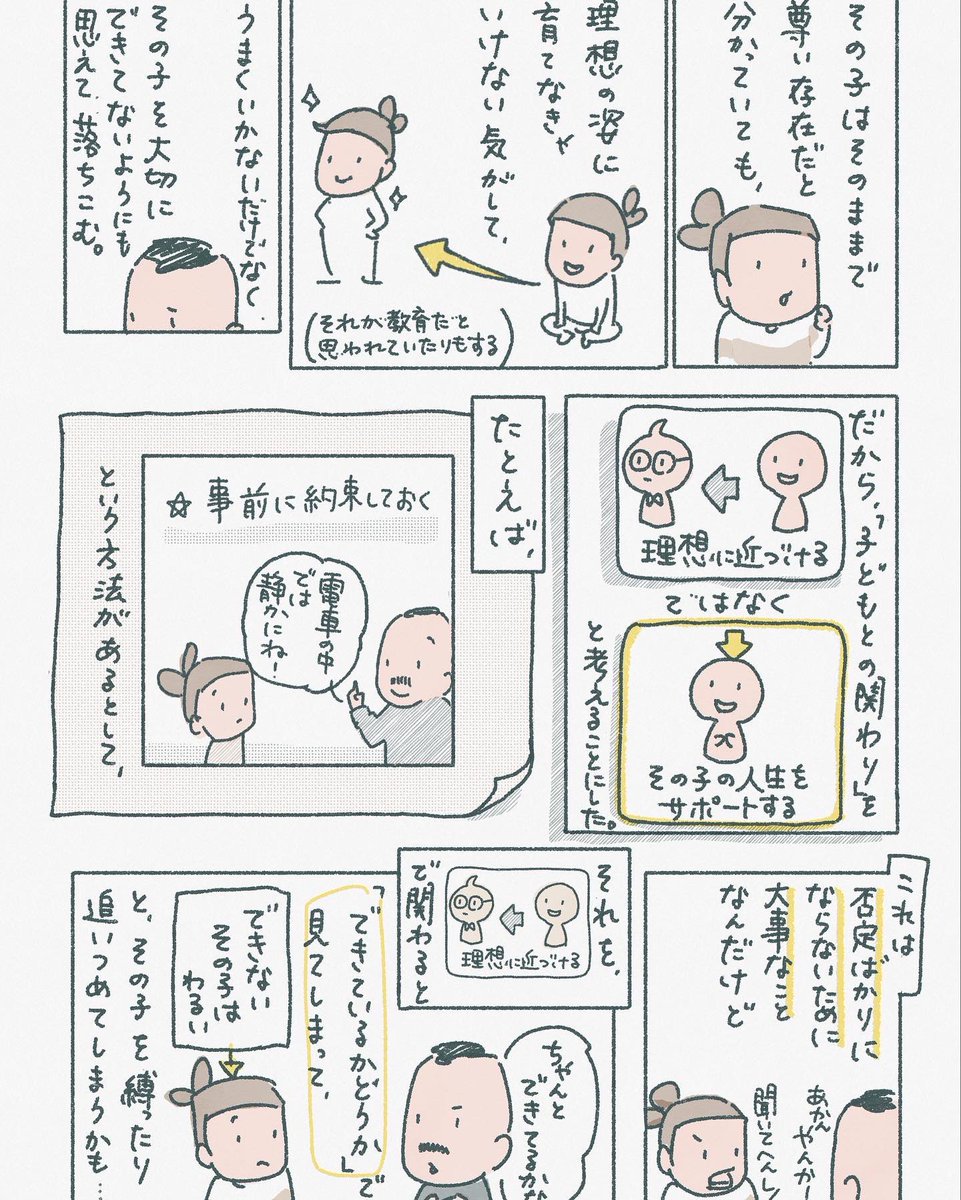

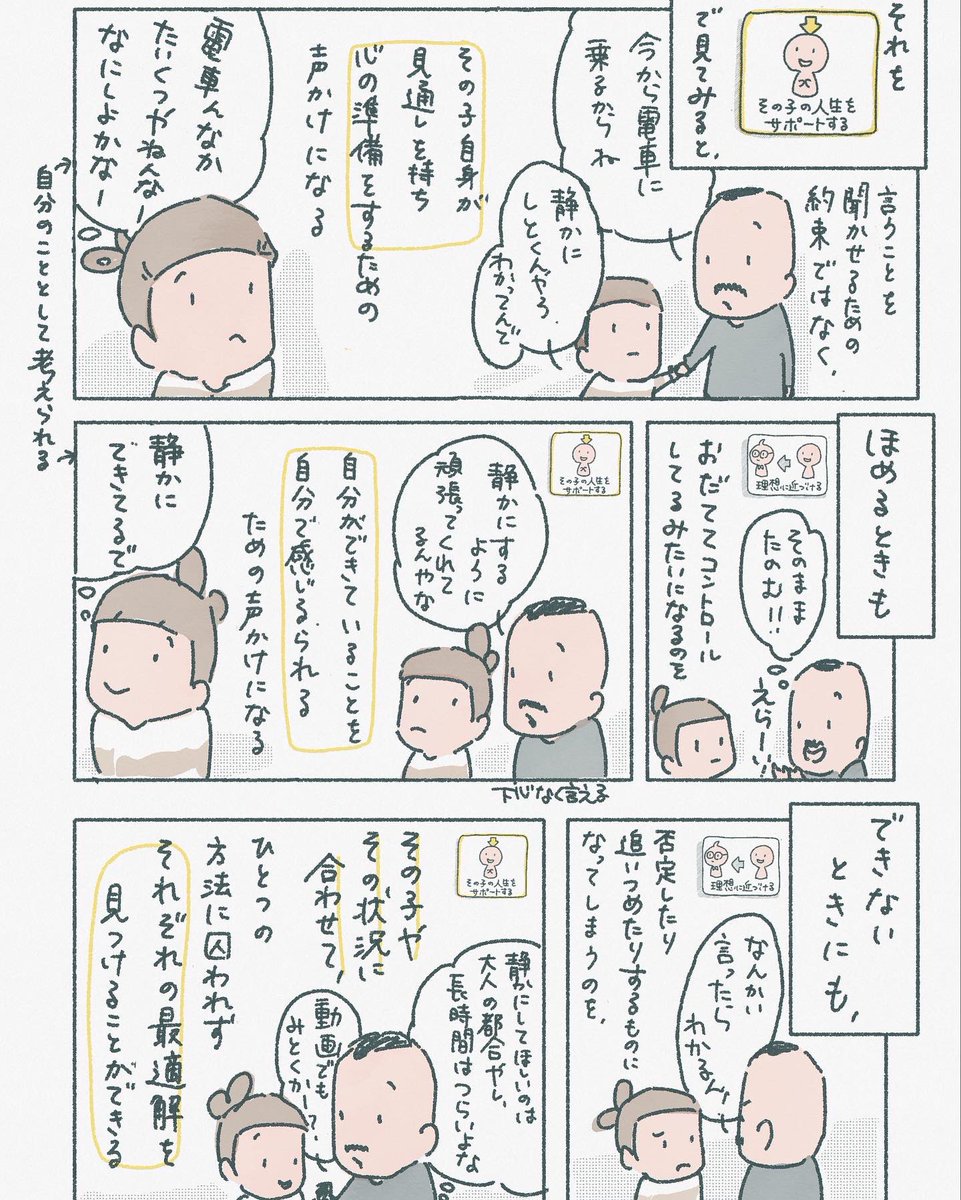

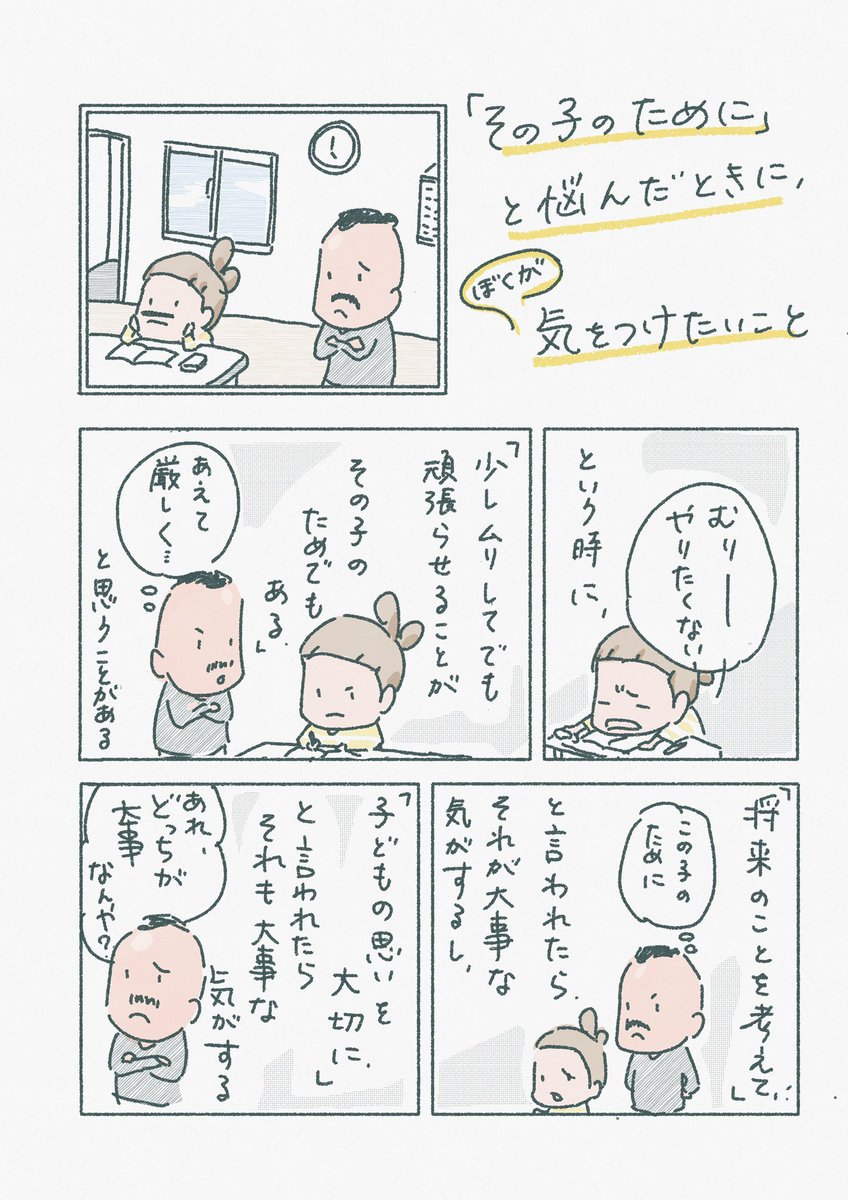

相手を支配したり思い通りに動かしたりすることは気持ちよくて、その欲望を自分も持っているということをちゃんと自覚していたい。そんな浅ましい考えは持ってはいけないと蓋をすると、容易に「教育」とか「その子のため」という言葉でそれを実現してしまいそうになるから。持ったまま制御していたい。

243

イライラしちゃっている時には、自分の思い通りに物事が進むと思ってしまってるんだよって自分に言い聞かせる。いくら自分が正しくても、相手に非があっても、イライラしちゃうのは自分の思い通りになってないから。イライラのままにせず「思い通りにいかへんなあ」と言葉にして少し冷静になる。ふう。

244

「生きる力」って、知力や体力や人間性より前にまず「生きようと思えること」なんじゃないかな。それは耐える力ということではなくて、うまくいかなくても力がなくても自分には生きている価値があると感じられること。生きていようと思えること。それを与えずとも奪うことがないように気をつけたいな。

245

「”あなたを“心配している」と言うと、相手のことが中心にあるように聞こえるけれど、実際は「”私が“あなたを心配している」なんだよね。「あなたのためを思って」も、”ぼくが“と付け加えてみると傲慢な自分が見えてくる。それを自覚して、本当にその人のためにはどうするのがいいかを考えていたいな。

246

「この子には協調性がないです」なんて言葉でその子自身を否定することは、全体に馴染めないその子を受け入れることができない協調性のない環境ですって言っているようなものなんだよね。その子のせいじゃないよ、環境のせいだよ。

247

問題行動が無くならない時には、「二度と許さない」にせずに「少しずつ減らす」を意識してみる。二度としないようにしようとすると、監視の目になるし失敗のたびに責め続けることになる。少しずつ減らそうという気持ちで向き合うと、失敗の前に制御できるよう様に見守れるし、できたら共に喜び合える。

248

厳しくした後にいつも以上に懐いてきてくれると「本気の思いが伝わったんやな」と思ってしまうの、その度に「違う違う」って思い直す。怒られたり見限られたりするのが怖くて機嫌をとりにきているだけかもしれないもんね。安心してる場合じゃなくて、不安にさせているのかもって反省しなきゃやんね。

249

肯定はできなくても「否定しない」はできるかも。手を貸すことはできなくても「突き放さない」はできるかも。優しくはできなくても「意地悪しない」はできるかも。好きになれなくても、「嫌わない」はできるかも。いつもうまくはいかなくても、こうやって小さく積み重ねていくことはできるかも。