1

なるべく怒らないように子どもと関わろうとすると、自分が嫌なことも我慢しなきゃいけないように感じるけれど、むしろ逆で、はっきりと「私は嫌だ」という感情を伝えていいと思ってる。ただその時に「その子のために」とか「教育やしつけのために」という理由をつけないように気をつける。また、それが

4

子どもが「あの子意地悪な子なんだよ」と言った時には「あなたが意地悪されて嫌だったんだね」と共感しながら言い換えてあげる。その人の言動だけを見て「〇〇な人だ」と決めつけてしまわないよう、けれど「自分はこう感じた」という思いは本当だから、それは大事にしながらそこで留めておけるように。

5

「社会の理不尽に耐えるための練習」は必要ないし、むしろ本人を追い詰めるよ。どれだけ劣悪な環境でも逃げ出すことができずに潰れるまで耐え続ける人が現実にいるんだよ。そういう社会ならなおさら、理不尽にあった時に自分の身を最優先にできる自尊心と、そのための方法を見つける力の方が必要だよ。

6

その気に食わないという感情自体はいいと思うの。感情やからね。ただ、そこで怒っていることを「自分が気に食わないから怒ってるんやな」と自覚しておきたいという話。そこで冷静になって、何度も言うより別の方法がいいなと切り替えるタイミングになったりする。

7

よくない行動を見過ごせなくて何度も注意するうちに、その行動を問題視するのではなく「何度言っても改善しないこと」や「何度言っても改善する様子がないその子の態度」に怒っていることがある。そうなったら「その子のために指摘している」ように見えて「気に食わなくて怒っている」になってしまう。

8

9

子どもが好きなことや夢中になっていたことが、他に興味が移っていって興味を示さなくなったり飽きたりすることは自然なことだけれど、燃えている炎がネガティブな理由で萎んでいくことってとても悲しいことだよ。その時は安心できるけど、本当はそんな姿見たくないんじゃないかな。たとえばそれが、

10

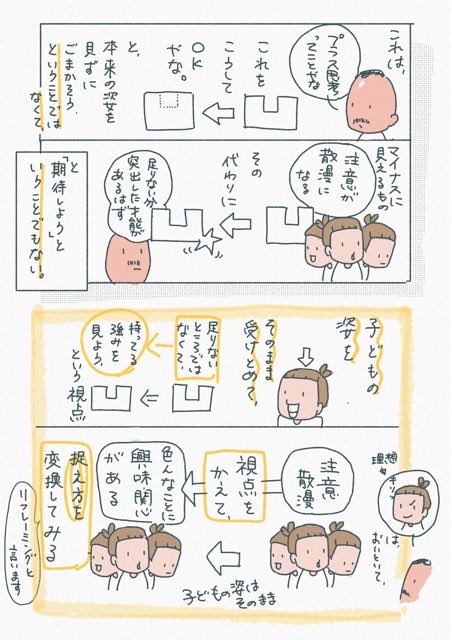

子どもが夢中になったり好きなことについて、むやみに否定しないというのは大切なことだしそれを踏まえての一つのアイディアだろうから無闇に批判したいわけじゃなくて、子どもを支配したくないと思って選んだ方法が、結果的に支配する方法になって、それに気づきづらくなるかもしれないという懸念。

11

YouTubeとかゲームとか、子どもが夢中になりすぎて嫌だなと思ったりよくないんじゃないかと心配になったりした時に、「あえて禁止にはせずに、逆に義務にすると子どもの方から嫌がるようになる」というような方法を聞いて、それが子どもを優しく支配する成功体験となってしまわないかと懸念している。

12

13

14

15

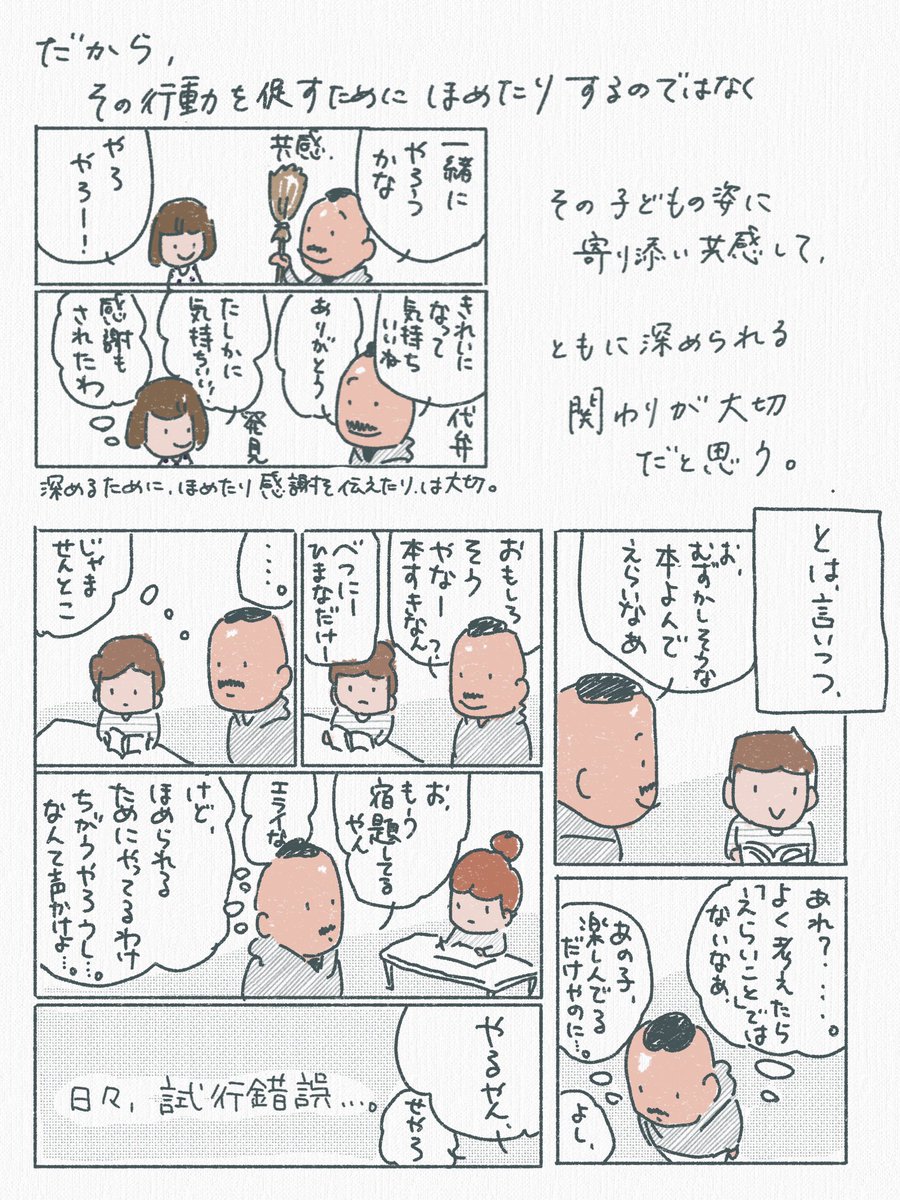

怖がらせて言うことを聞かせようとする自分に気づいてやめたら、今度は不機嫌な態度で思い通りに動かそうとしている自分が顔を出す。それをやめても、褒めておだてて思い通りに動かそうとしていたり、自然な会話を装いながらも最終的には思い通りに動かそうとしている自分がまだいる。自分の思い通りに

16

事が進んでほしいという思いは誰だって持っていて、それは自分勝手なことでも悪いことでもない。そんな自分がいることをまずは許してあげて、その上で立場や関係を利用してそれを強行してしまわないように、ちゃんと相手をひとりの人として尊重できるように気をつけていく。それが折り合いだよね。

17

いい子育て方法というものが、自分から片付けるようになるとか勉強するようになるというような、大人が求める姿に近づけるためのものだと、表面的にどれだけいい関わり方だとしても子どもも大人も追い込むことになる。「ひとりの人として敬意を払いコントロールしようとしない」を前提にしようよ。

18

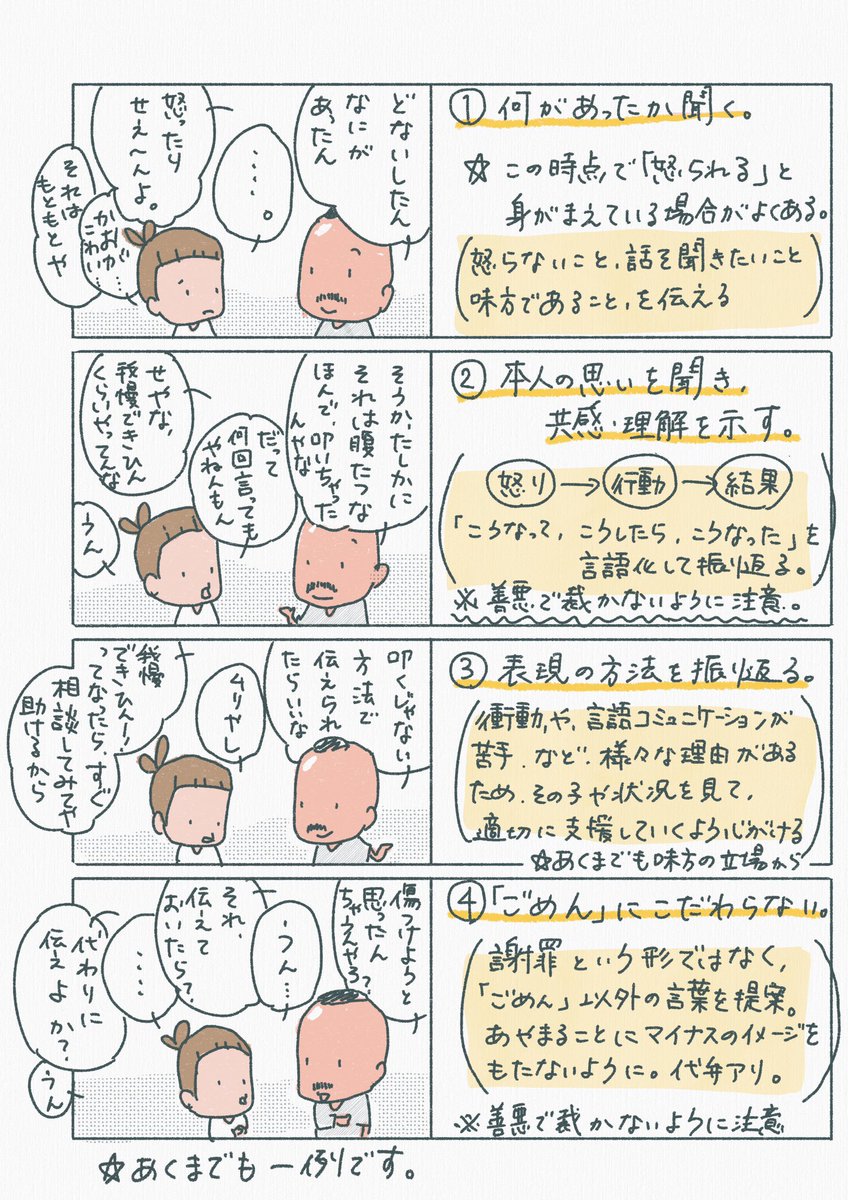

子どもの気持ちが「知られたら怒られる」から「相談したら解決してくれる」に変わるための関わりを積み重ねる。「失敗したら責められる」から「失敗しても助けてくれる」に変えていく。どちらも、その子の努力で変わるのではなく、こちらの関わり方次第で変わるもの。味方だと知ってもらえるように。

19

20

お寿司なので手で食べる選択もありますが、僕はアレルギー体質で肌も弱いので、肌からのアレルゲン吸収による食物アレルギー発症を予防するために、基本的に手で食物を触らないように(触ったらすぐに洗うように)しています!ポテチも箸です!

24

25

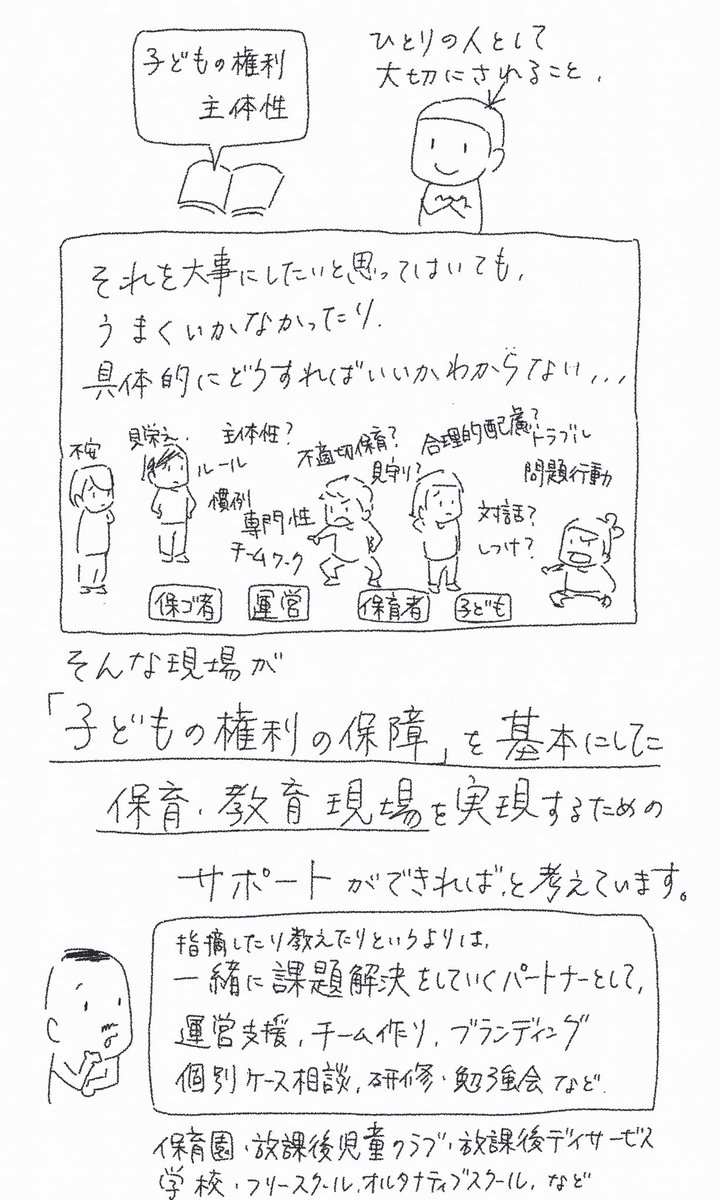

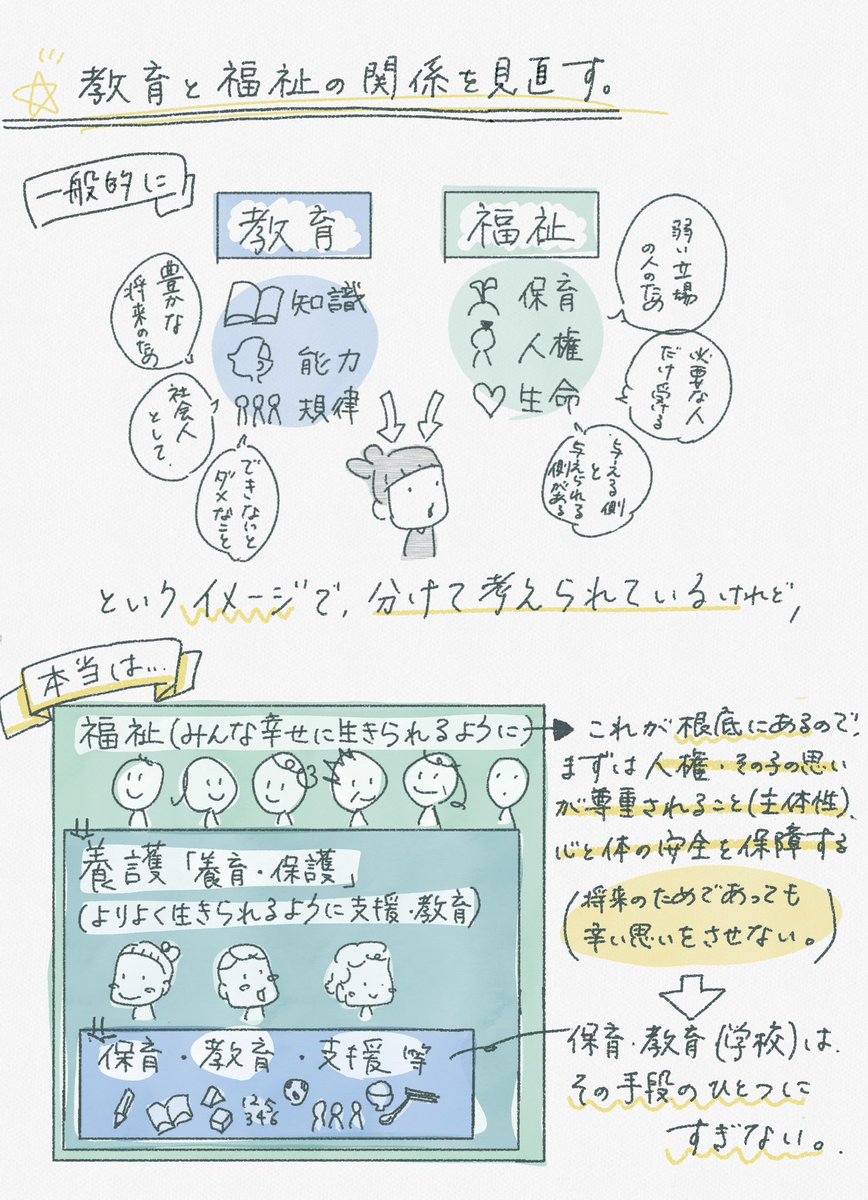

あえてはっきり断言しますが、専門性に欠ける保育士も倫理観を疑うような保育士も現場には多くいます。それもいち従業員に限らず、運営の主幹になっていたり社会的に信頼される立場の人もです。これはその保育士一人の問題ではなく、業界に長く蔓延る大きな問題、課題であると僕は言い続けてきました。