2

うちの学童では、子どもたちが昼食で喋ってしまう問題を、プロジェクターで映画を流して観賞しながら食べるという方法で解決した。自然と同じ方向を向いて会話も減る。なにより指導回数も減るので食事が楽しい時間のまま。できていないことを注意するのではなく、できる環境を作るのが僕たちの役目だ。

3

こないだ4歳の子が絵を描いて大人たちに見せていて、何気なく「次は〇〇を描いてみて」と声をかけたら、横にいた8歳さんから「描きたい気分とかあるんやから、描いてみない?とか描いてくれない?って聞いてあげて」と指導をされて、本当にその通りだなと反省した。

4

「価値観が変わって今の時代では差別にあたるから気をつけよう」じゃないよ。「当たり前に人を傷つけていたことにこの時代になってようやく気づいたから、誰かを傷つけているかもしれないと思って話そうね。傷つけたことに気づいたらすぐに改めようね」だよ。ここ間違えたら根本の解決には向かないよ。

5

他の子を見て「〇〇ちゃんズルイ!」って言う子は学童にも多くいて、その度に「きみもしたいの?」と聞くようにしている。「したい」って応えたら「そうか、ほんなら〇〇ちゃんズルいじゃなくて、あたしもしたい!やなあ」と言いながらできる限り叶うように支援する。自分の感情を言葉に表す練習やね。

6

4歳がつまずいてグズりだしたのを見て8歳が「痛くない?」と心配していたので励ますつもりでつい「大丈夫やんな」と声をかけたら、小さい声で優しく微笑みながら「大丈夫って聞いたら大丈夫って答えないといけないみたいやから…さ」と諭されて素直に反省した35歳であった。

7

8

子どもに必要なのは、社会の厳しさを教えてくれる存在じゃなくて、社会の厳しさを感じた時に助けてくれる存在だよね。

9

子どもが怒鳴ってきた時に冷静に淡々と「怒鳴ったからって言うことは聞かないよ」と答えたことがある。その子はキョトンとして怒鳴るのをやめた。なぜ僕は子どもに怒ってしまうのだろうって考えたら同じで、最終的には言うことを聞かせられると思っていたからなんだ。それに気づいて怒るのが減ったな。

10

ノリとイジメについて。以前の職場で、別部署の職員たちが集まる会議に参加した際にミスとも呼べないようなことを数人から執拗に嘲笑され、耐えかねて離席したことがある。離席前に直属の上司に確認をとっていたけれど、会議終了後に呼ばれて会議の責任者二人と上司二人に囲まれて謝罪を要求された。

11

子どもが興奮して絶対に許せないような暴言を吐いてきた時、その場でガツンと怒りそうになるけれど、その前にいったん「今のはさすがに傷つくわ、勢いで言っちゃったんか、本気かどっち?」って冷静に聞くようにしてる。素直に応えてくれたらちゃんと許す。あと、そのままマウントとらないようにする。

12

支援を受けるための手続きを怠ってしまう保護者がいて、こちらで書類一式準備して手助けする度に上司から「その親の責任やねんから甘やかしたらあかんやろ?」と言われてたんだけど、その考えがどれだけ支援の必要な人たちを切り捨ててきたのかと考えてみたら、それこそが社会の側にある障害なんだよ。

13

休職してる友人が、上司から何度も連絡がきてありがたいけれど辛いという話の流れで「自分なら救えると思ってはるんですよね」と言ってて、思い当たる節がありすぎてドキッとした。支援者であろうとすることと傲慢さは紙一重なんよね。「心配」も相手のことを思っているようで主体は自分になるもんね。

14

酷な言い方だけど、上司や組織の間違いには目をつぶるのに子どもや部下の間違いに厳しくできるのなら、それは「間違いを許さない」というよりは、自分より弱い立場だから正しさをぶつけられるだけということになる。正しいがなにかはそれぞれあるだろうけれど、そこは自覚的でないといけないなと思う。

15

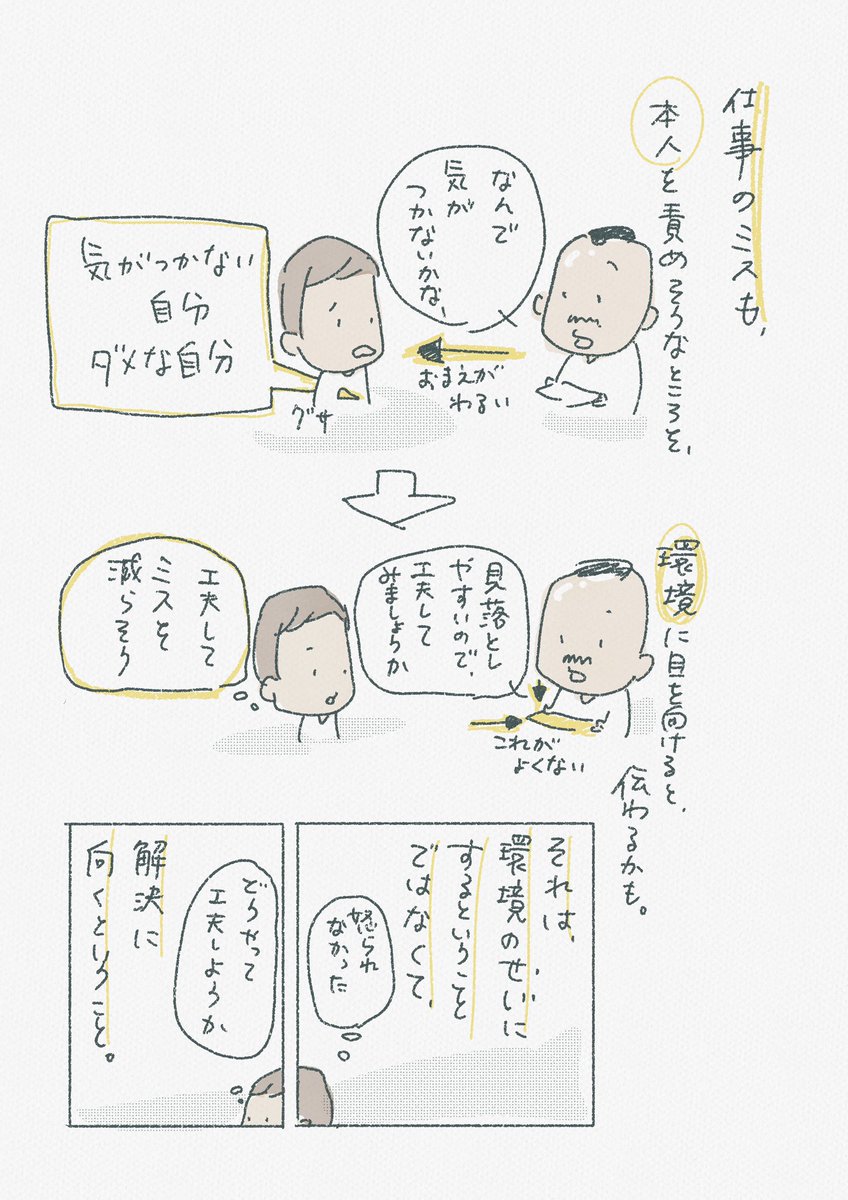

"何回言っても直らない"と腹を立てるのは、その行為だけでなく"直そうとしないその人"が許せない、つまりは「それくらいはできて当たり前」という自分の基準をもとに相手を変えようとしているからかも。環境を整えれば解決するのに、"ちゃんとする"ことを求めてしまうとお互いがしんどくなってしまう。

16

怖がらせて言うことを聞かせようとする自分に気づいてやめたら、今度は不機嫌な態度で思い通りに動かそうとしている自分が顔を出す。それをやめても、褒めておだてて思い通りに動かそうとしていたり、自然な会話を装いながらも最終的には思い通りに動かそうとしている自分がまだいる。自分の思い通りに

17

中学校に勤める友人が、陽性反応が出た生徒が出席していたにも関わらず「短時間の滞在だったため出席していなかったことにする」と、学校長がこっそり処理したことを知って、何もできない自分が辛いと病んでいる。僕もどうしたものかと悩んでいるんだけど分からなくて、ここで書くべきか迷ったけれど、

18

「子どもは教育・しつけされるべき存在で、しつけの行きとどくまでは社会の一員として認められないから親が管理する」ではないよ。「子どもは生まれながらに社会の一員で、できないことが色々あるから必要に応じて大人がその社会生活を手助けする」だよ。似てるけど違うよね。これは人権の話なんだよ。

20

冷たい物言いに聞こえるかもしれないけれど、保育や教育には愛よりも人権意識の方が必要だよ。子どもを好きになれなくても、ひとりの人として大切にできればいい。会社も愛とか仲間意識が有ることよりパワハラとかサービス残業が無いことの方が大切にしてもらっていると感じる。ごまかしちゃいけない。

21

「よくあるノリ」を受けて何も言えずに笑っている気の弱い職員が他にもいるだろう。その場でキレることが社会的な行動規範に反するのなら、その場から立ち去るという選択くらいは保障すべきではないか。僕は嘲笑してきた人たちに謝れとは言っていない。ただ逃げることも許されずイジられた側が一方的に

22

例えば「お茶こぼした」って言ってきた子には、冷静に「そうか、なら拭けばいいと思うよ」と伝える。怒られるかもって身構えてるから、慌てなくて大丈夫だよって。溢したら拭けばいい、散らかしたら片付ければいい。それだけだよ。いま缶ビール床にぶちまけたから自分に言い聞かせてる。拭けばいいよ。

23

会議に参加できなかったことについては謝罪するけれど、執拗な嘲笑を受けて気分を害したということを表明し身を守るためにその場から立ち去るという選択をしたことについては謝りませんと伝えた。「よくあるノリでしょう、あれくらい受け流せないとダメだよ」という旨のことを年上の会議責任者は悪びれ

24

「親より先に死ぬのはダメな子やで」と言った64歳に、8歳が「事故とかいじめられて自殺とかで死んだ人もいるんやからダメっていうのは違うと思うで」と諭していた。この思慮の深さはどこからくるんだろう。それを丁寧に言葉にして伝えられることもあわせて見習わなきゃな。

25

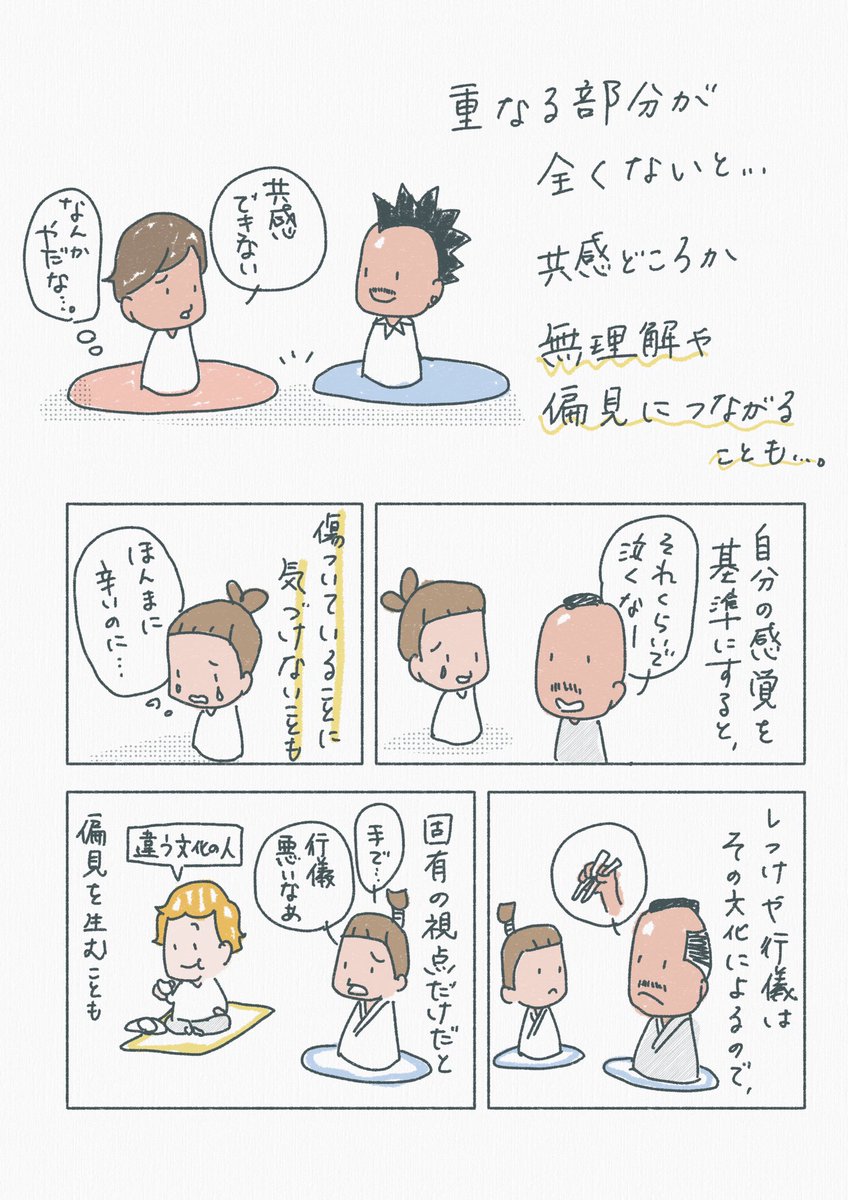

僕は色の見分けがつかないことがあるのでいつも不安になったら確認するんだけど、こないだ「これ何色かな」って聞いたら「私には緑に見えるよ」と返ってきてなんだか嬉しかった。「その色が何色か」ではなく「それぞれが何色に見えているか」って考えられるの素敵。多様性ってそういうことなんやろな。