1

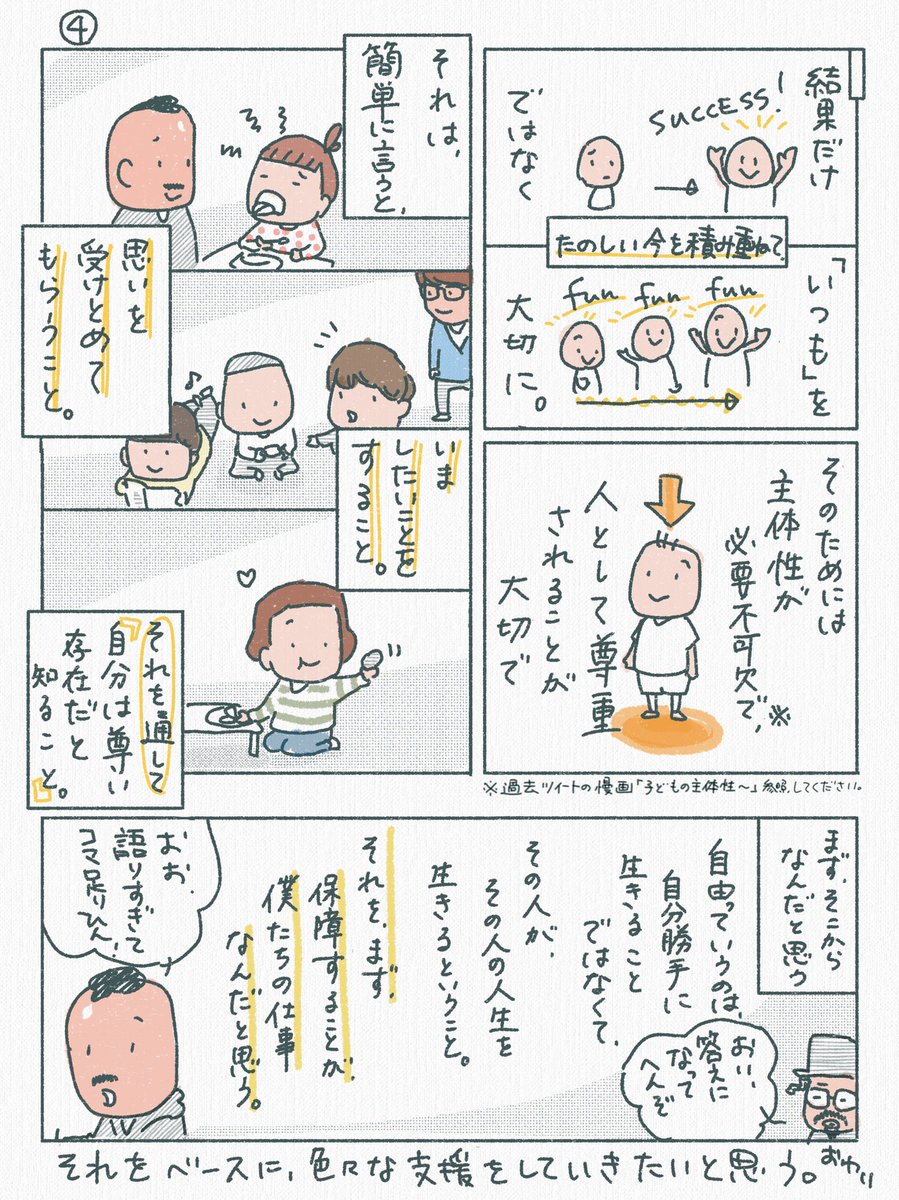

冷たい物言いに聞こえるかもしれないけれど、保育や教育には愛よりも人権意識の方が必要だよ。子どもを好きになれなくても、ひとりの人として大切にできればいい。会社も愛とか仲間意識が有ることよりパワハラとかサービス残業が無いことの方が大切にしてもらっていると感じる。ごまかしちゃいけない。

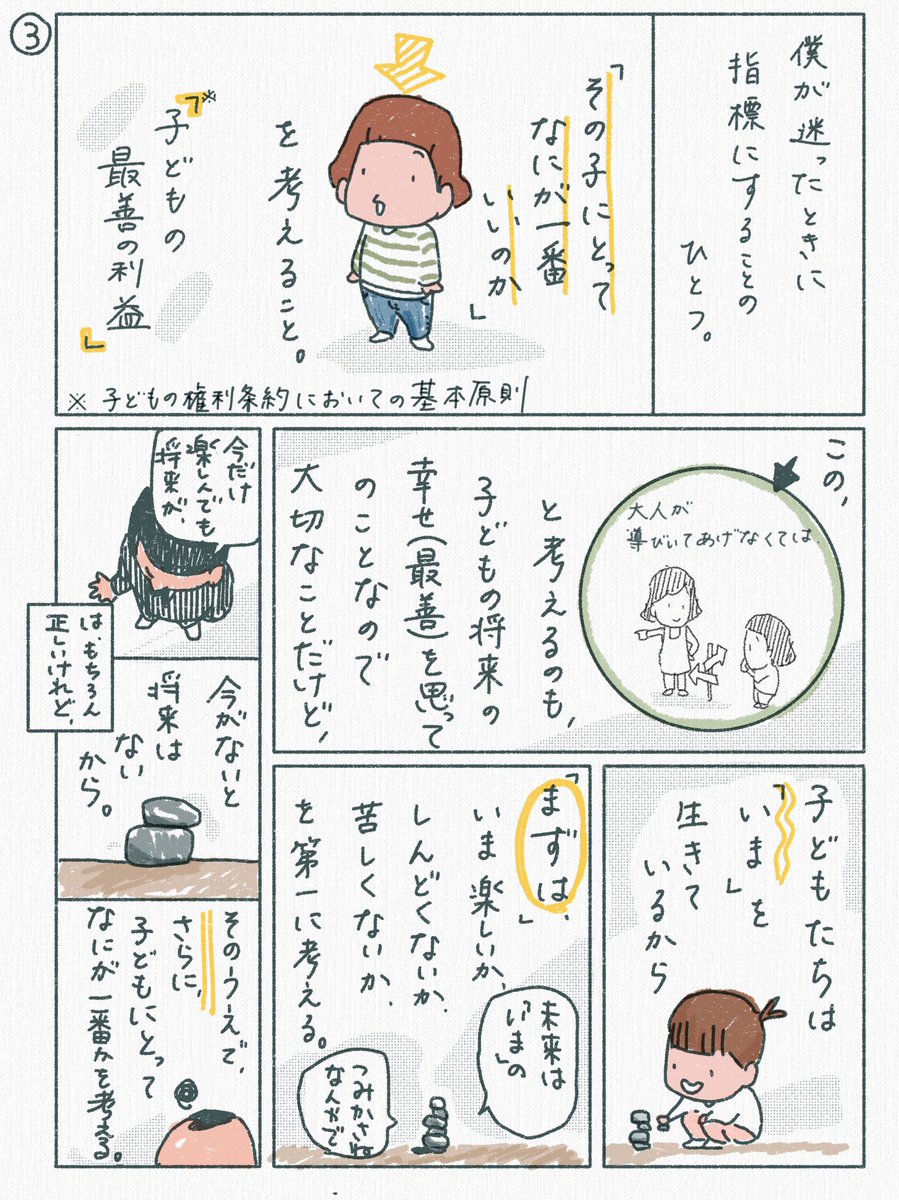

3

24時間テレビといえば、生まれつき足の悪い母が「私はあんなに風に頑張ってないなって、後ろめたい気持ちになるのよ」と言っていたことを思い出す。誰かの役に立ちたいという思いを支援できるのはいいことだけど、誰かの役に立たないと価値がないと思わせる社会にはしたくないなって思う。

4

5

6

7

子育てでまず大切なのは、技術でも知識でもなく、「余裕」なんだよね。余裕があるだけで、色んなものが豊かになる。その余裕を作るために手抜くことは、悪いことでも仕方ないことでもなく、必要なことなんだよ。アドバイスをするのなら「手を抜いてもいいよ」ではなく「ちゃんと手を抜きなさいよ」だ。

8

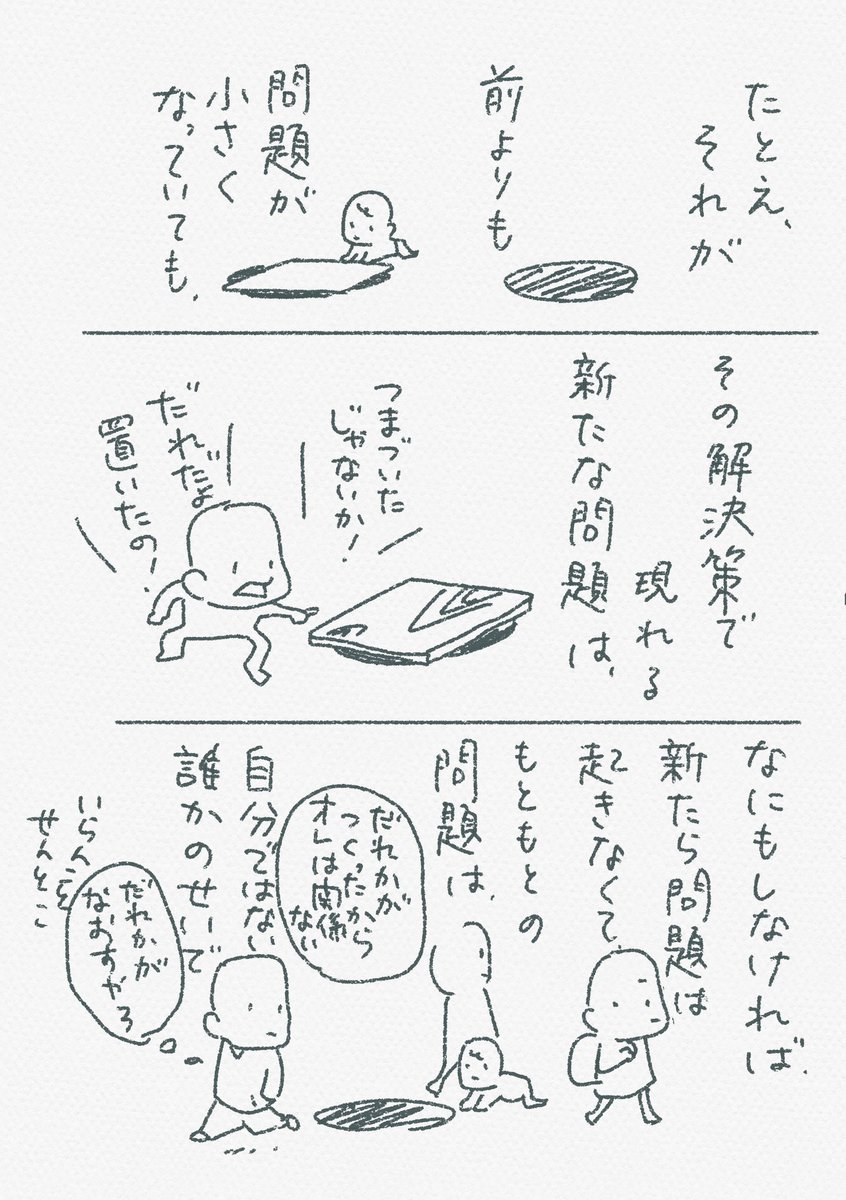

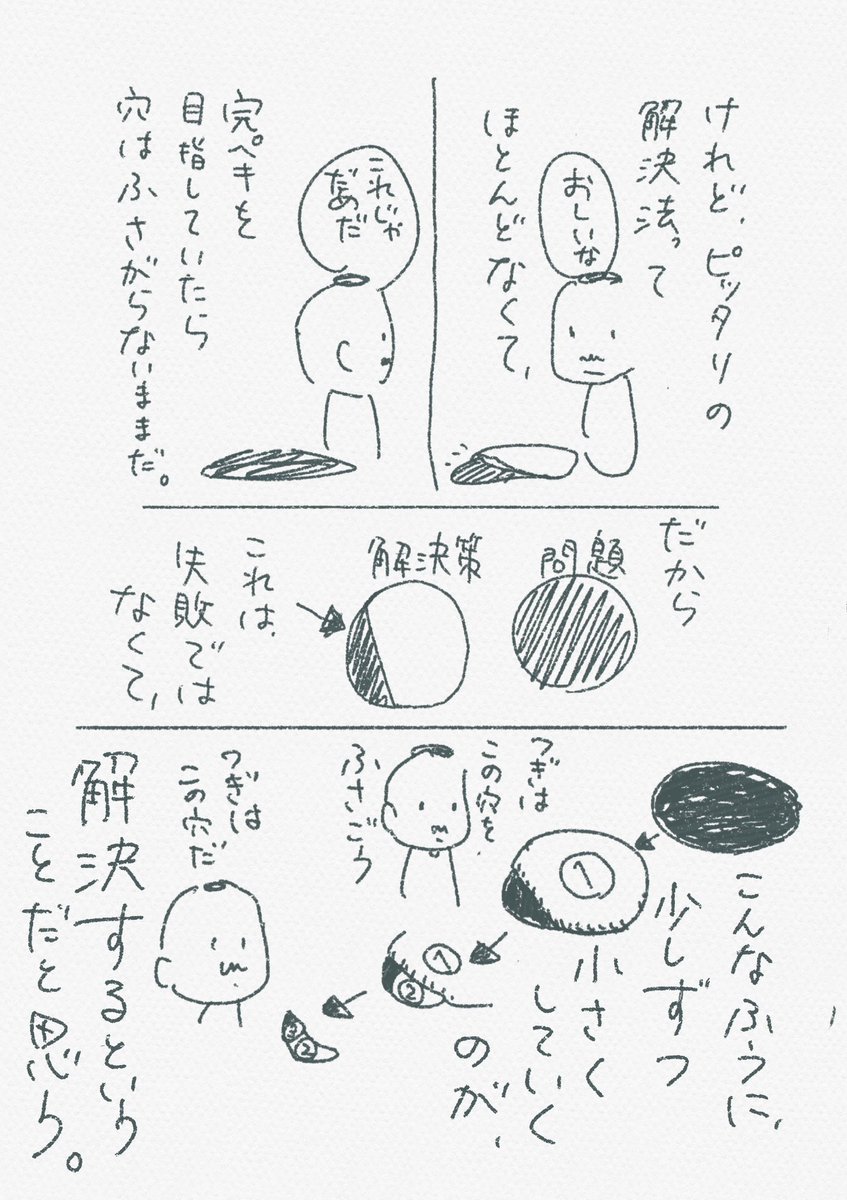

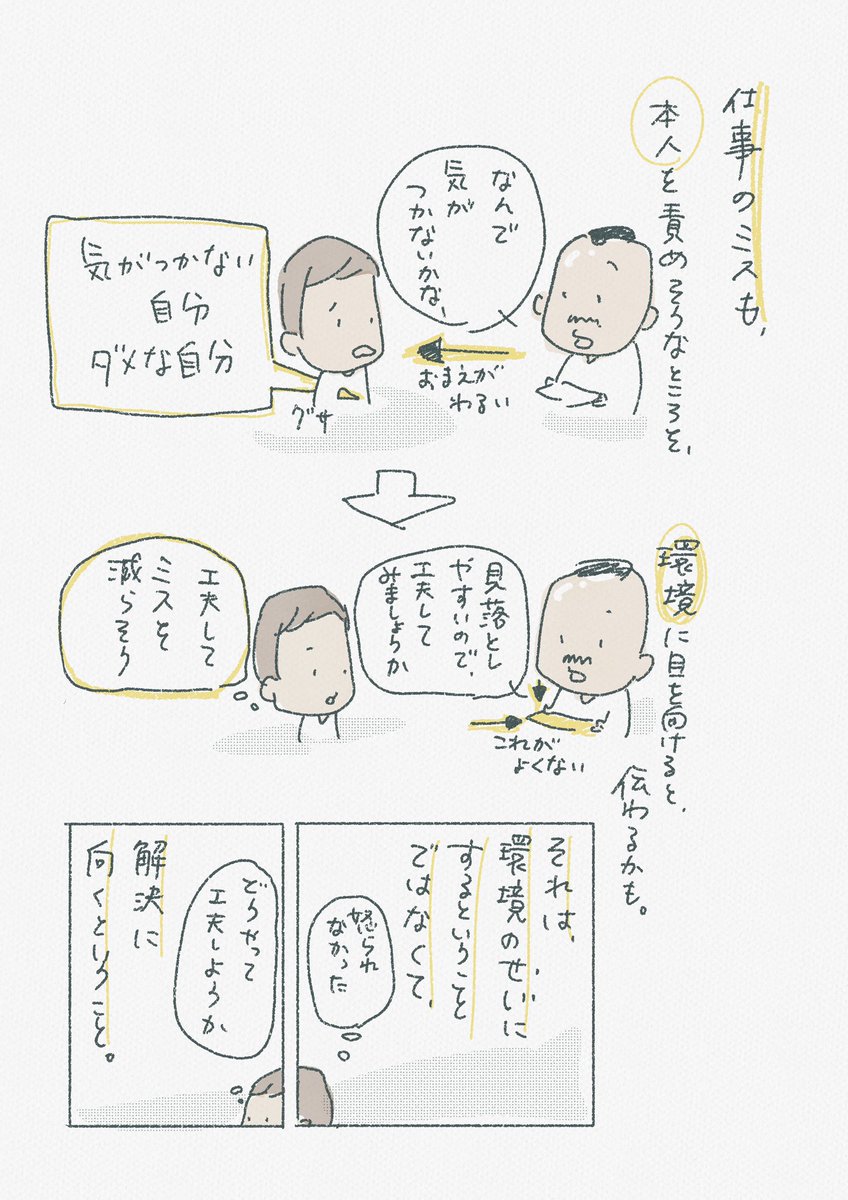

うちの学童では、子どもたちが昼食で喋ってしまう問題を、プロジェクターで映画を流して観賞しながら食べるという方法で解決した。自然と同じ方向を向いて会話も減る。なにより指導回数も減るので食事が楽しい時間のまま。できていないことを注意するのではなく、できる環境を作るのが僕たちの役目だ。

9

補足しておくと、今回はコロナ禍で対面での食事と会話を無くすためにルールとして子どもに強いるしかできなかったり、指導としても喋ったら怒ることしかできなくて、子どもも大人もしんどいなかの解決策なので、ひとつの視点として捉えてもらえたらと思います。何を大切にするのかを考えていたいなと。

10

11

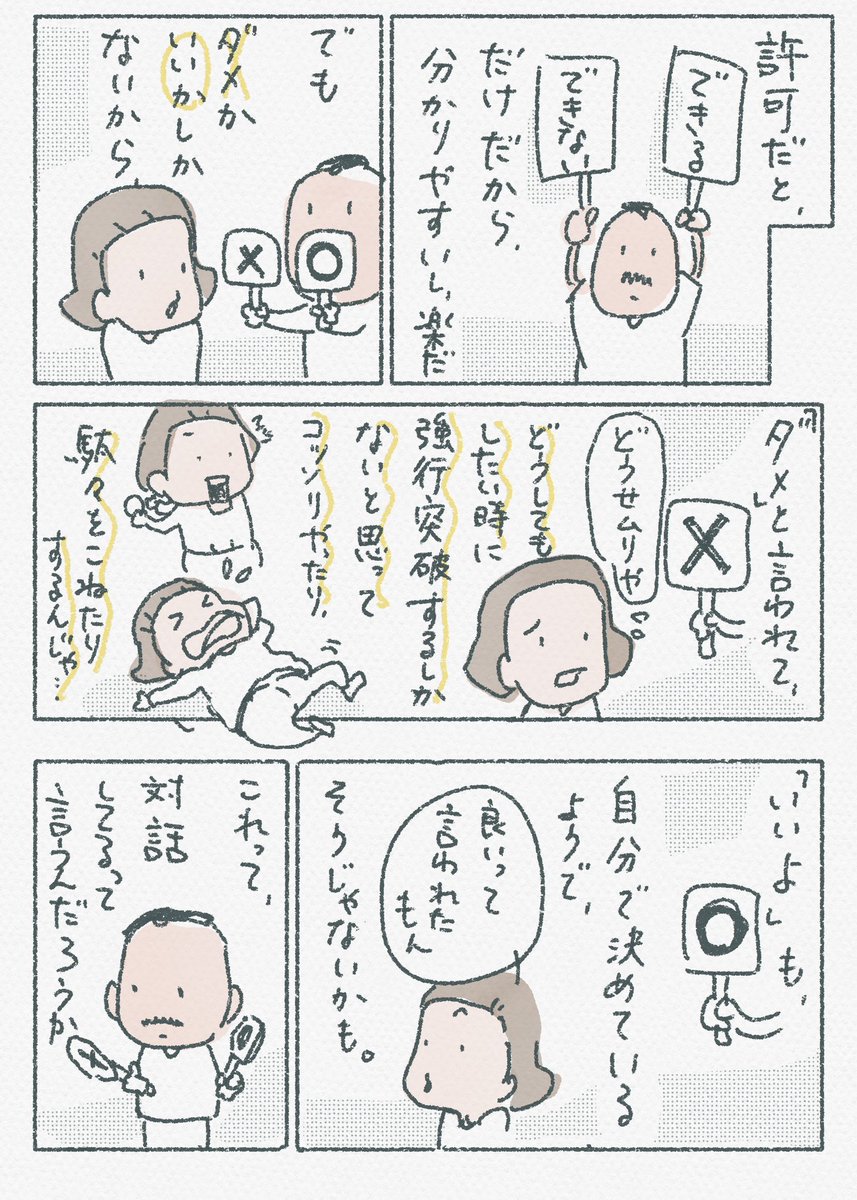

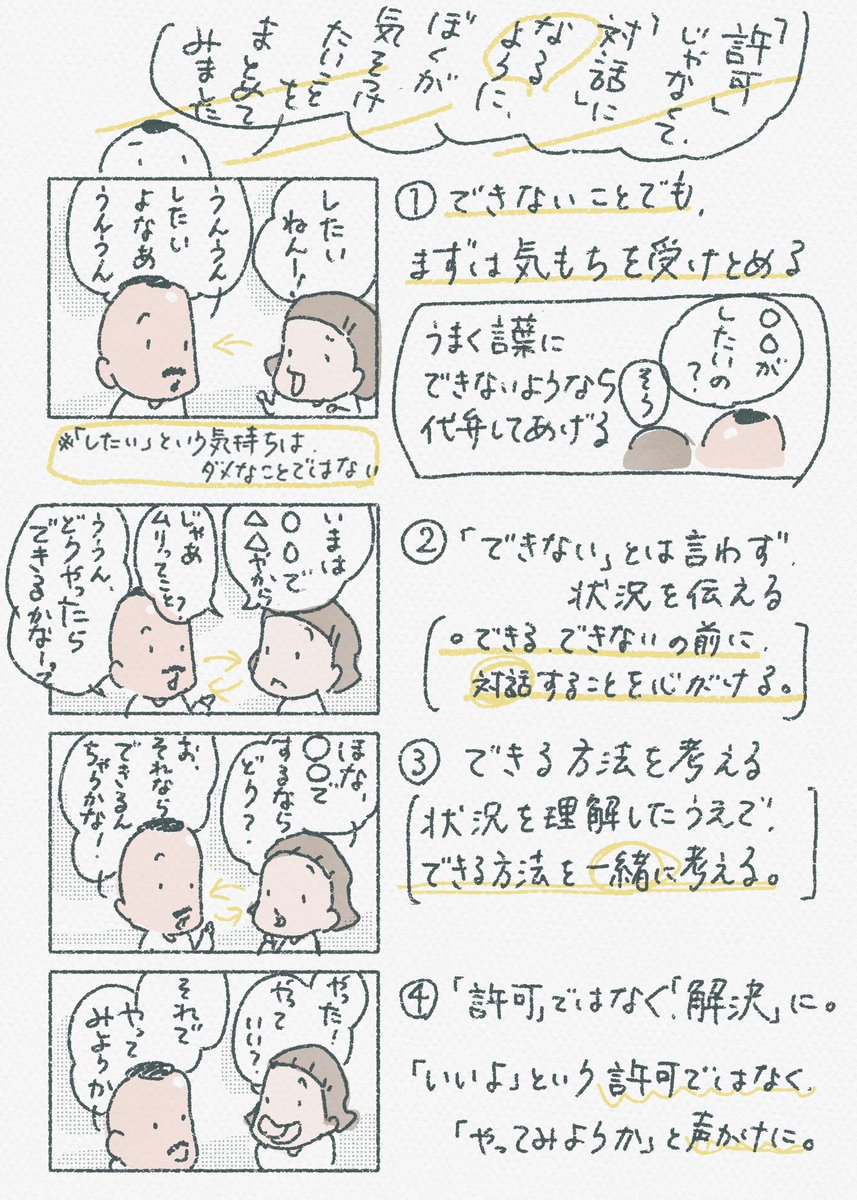

他の子を見て「〇〇ちゃんズルイ!」って言う子は学童にも多くいて、その度に「きみもしたいの?」と聞くようにしている。「したい」って応えたら「そうか、ほんなら〇〇ちゃんズルいじゃなくて、あたしもしたい!やなあ」と言いながらできる限り叶うように支援する。自分の感情を言葉に表す練習やね。

12

ちなみに「は?したくないし!」と言う子ももちろんいますし、それも否定しないようにします。なににしても、その子の言葉を否定せずに、本当はこういう意味かな?というスタンスで自分の気持ちを(相手への攻撃的な言葉としてではなく)表現できるような支援ができたらなって思います。

13

14

「価値観が変わって今の時代では差別にあたるから気をつけよう」じゃないよ。「当たり前に人を傷つけていたことにこの時代になってようやく気づいたから、誰かを傷つけているかもしれないと思って話そうね。傷つけたことに気づいたらすぐに改めようね」だよ。ここ間違えたら根本の解決には向かないよ。

15

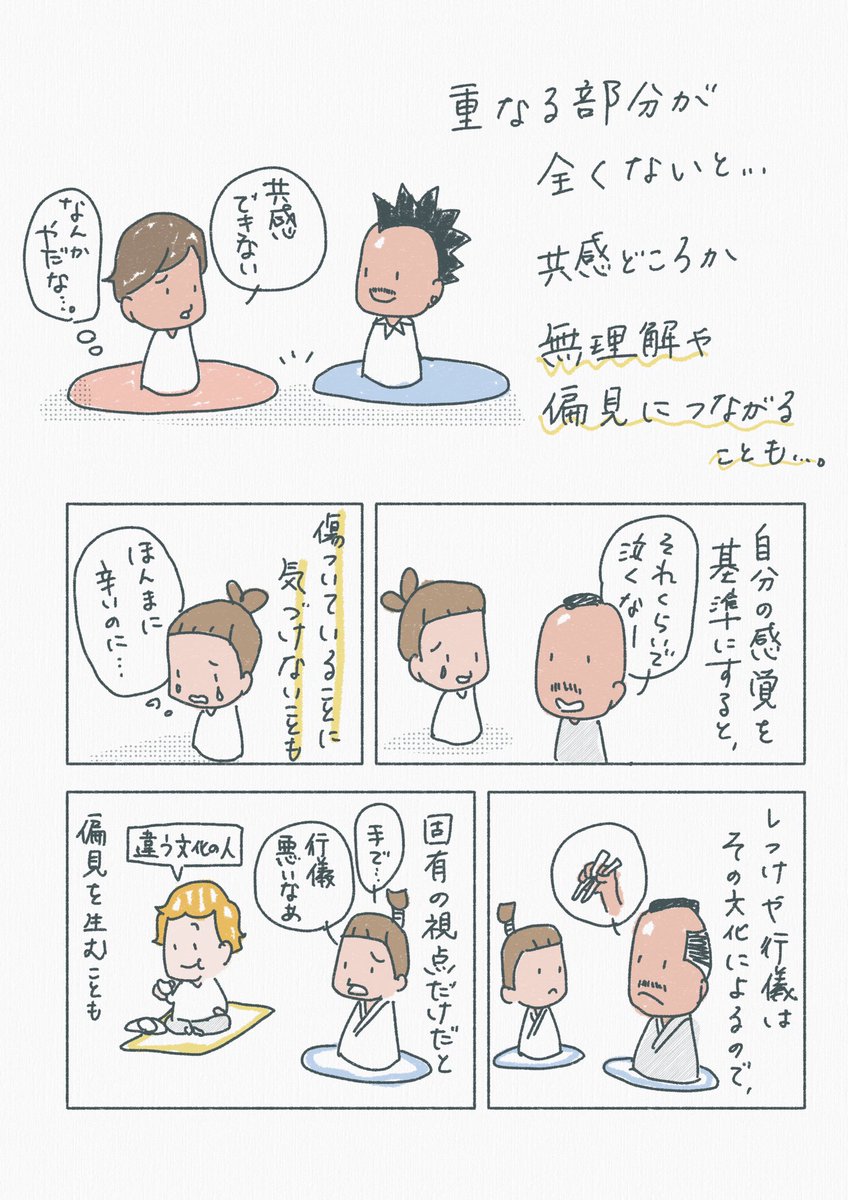

自分が気づけていない差別意識や偏見はまだまだ沢山あって、どれが差別にあたるか正解を見つけるよりも、自分が正解を知らないということを知ることが大事だと思う。気づける様に色んな価値観に触れて、もし気づいたら改めて。そうやって少しでも自分の言動で人を傷つけることを減らしていければって。

16

もちろん価値観の問題だから、別に人を傷つけてもいいだろって思ってる人には「今の時代にそれ言ったら炎上しちゃいますよ」「時代にあった価値観を持ってた方がクールですよ」という言葉のほうがその行動を促しやすいかもしれないから、それはそれだと思う。ただ、本質としてそれは違うと思うなって。

17

19

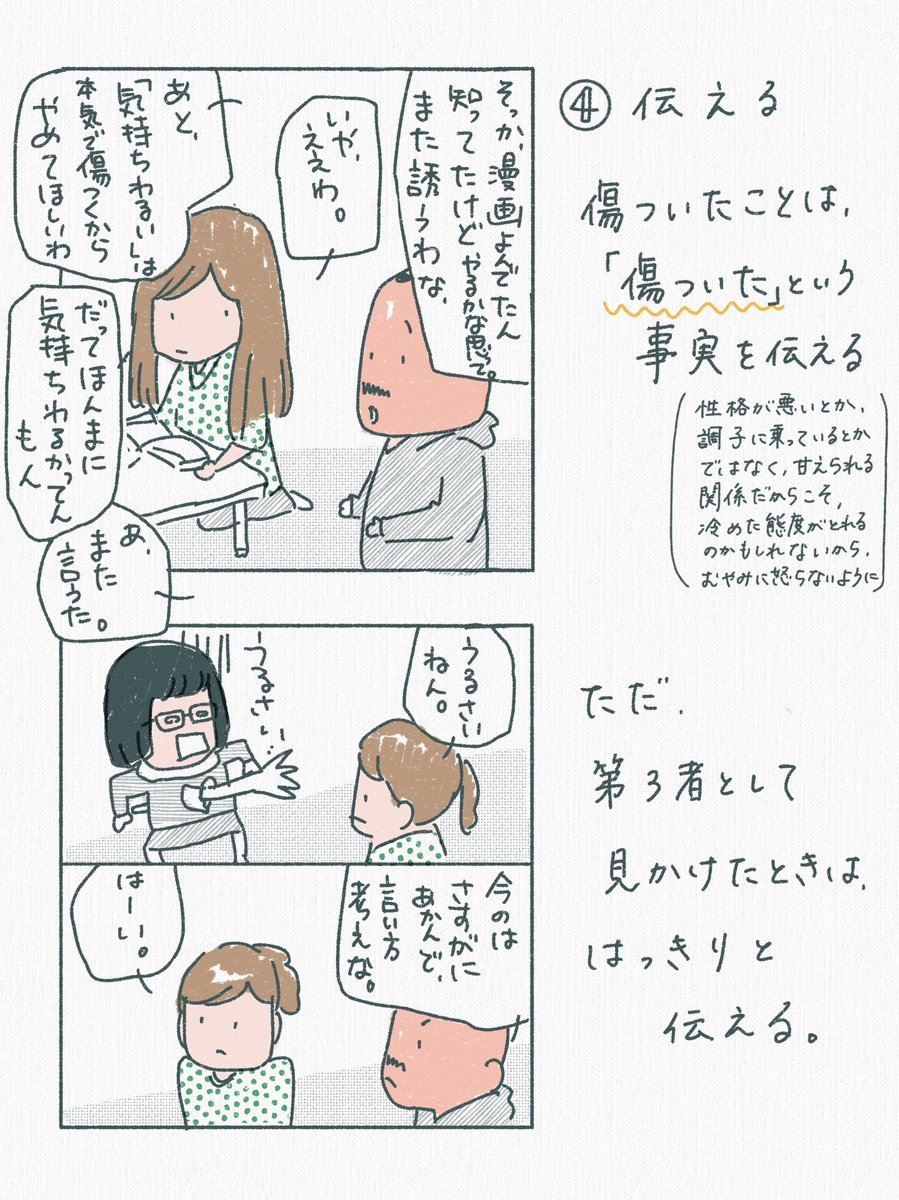

子どもが興奮して絶対に許せないような暴言を吐いてきた時、その場でガツンと怒りそうになるけれど、その前にいったん「今のはさすがに傷つくわ、勢いで言っちゃったんか、本気かどっち?」って冷静に聞くようにしてる。素直に応えてくれたらちゃんと許す。あと、そのままマウントとらないようにする。

20

21

例えば「お茶こぼした」って言ってきた子には、冷静に「そうか、なら拭けばいいと思うよ」と伝える。怒られるかもって身構えてるから、慌てなくて大丈夫だよって。溢したら拭けばいい、散らかしたら片付ければいい。それだけだよ。いま缶ビール床にぶちまけたから自分に言い聞かせてる。拭けばいいよ。

22

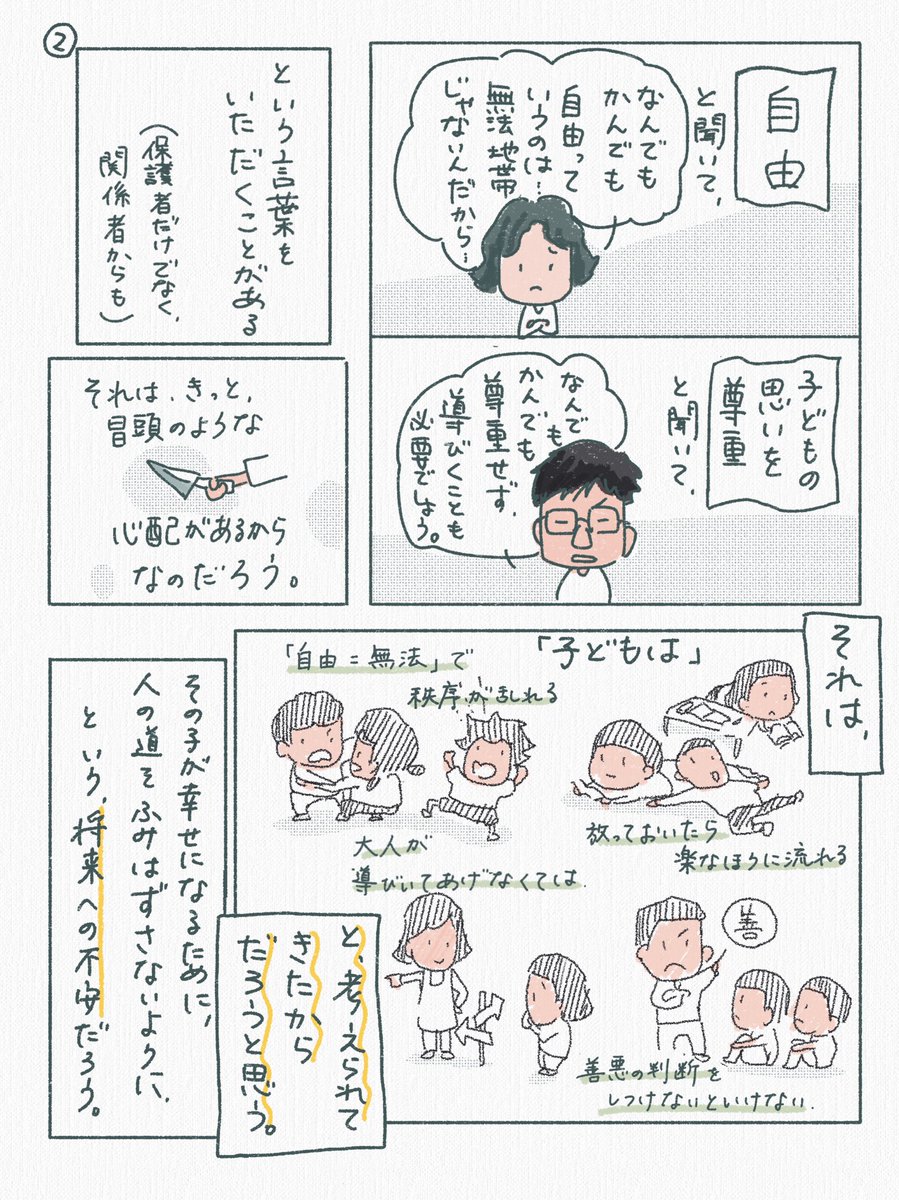

子どもが自分で決めたことでも、嫌になったら途中で投げ出していいし失敗したら助けてあげればいい。「自分で決めたんだから」と責任を負わせる必要はない。自由には責任が伴うと言うけれど、欲張らずまずはとことん自由を保障する。大事なのはやり抜くことではなくて、次も自分で選ぼうと思えること。

25

子どもと丁寧に関わろうとすればするほど、一番必要なのは技術や知識よりも「余裕」だということを思い知らされる。けれど、ただでさえ必死ななかで少しでも余裕を持つためにしたことを、手抜きだとか愛情がないとか言われてしまうことがある。必要な余裕を持つために手を抜くことは、必要なことだよ。