151

「子育ての第一義的責任は保護者にある」というのは、「まず親がちゃんとやれよ」ということではないよ。難しかったり困っていたりしたら公序や共助が備えていて支えるから、まずは安心してそれぞれの家庭で子育てをしてみてねってことだからね。まわりがするのは責めることではなく支援することだよ。

153

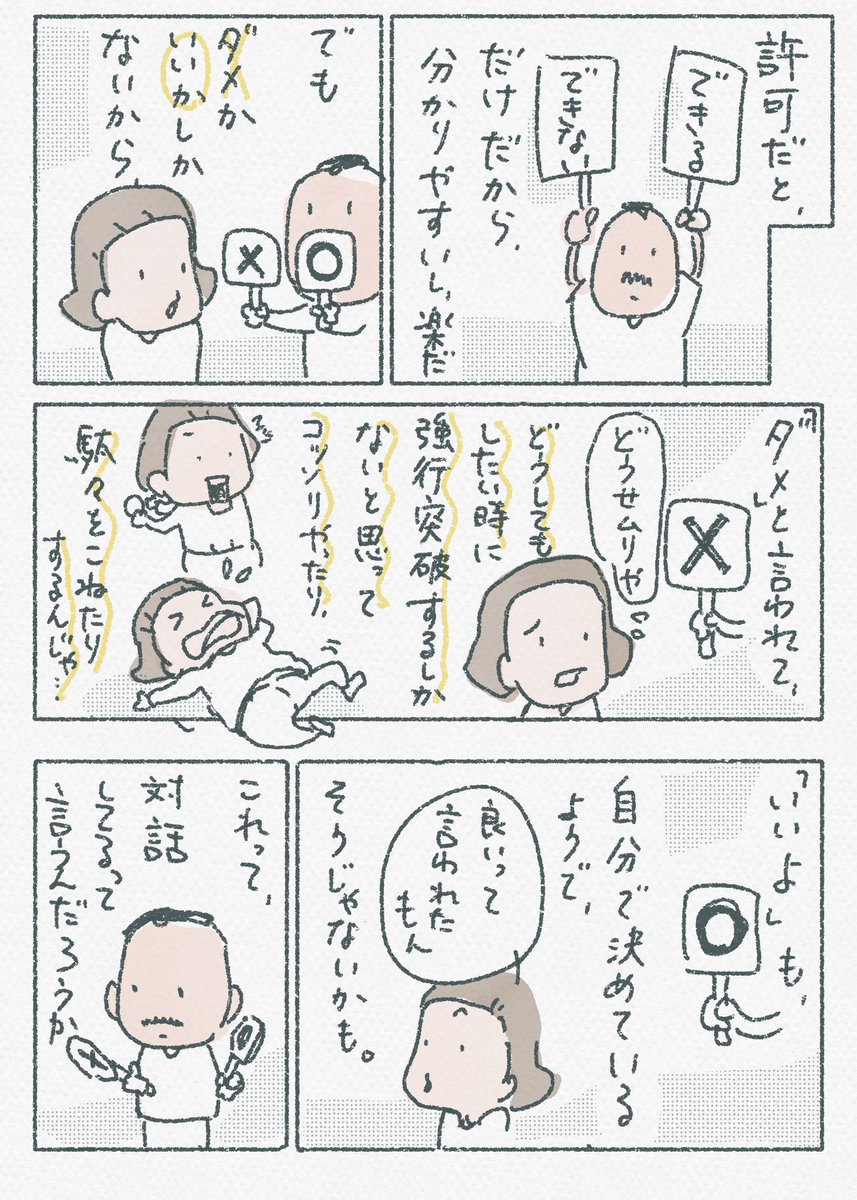

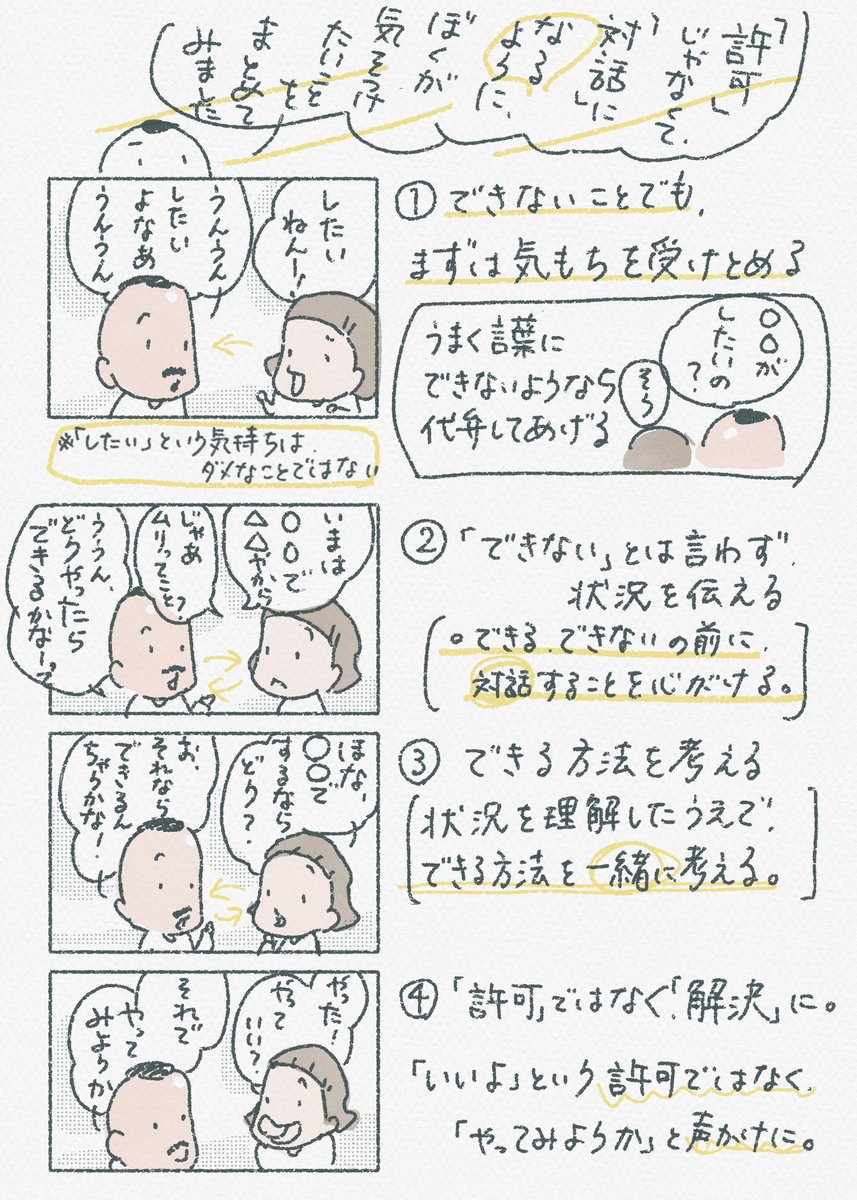

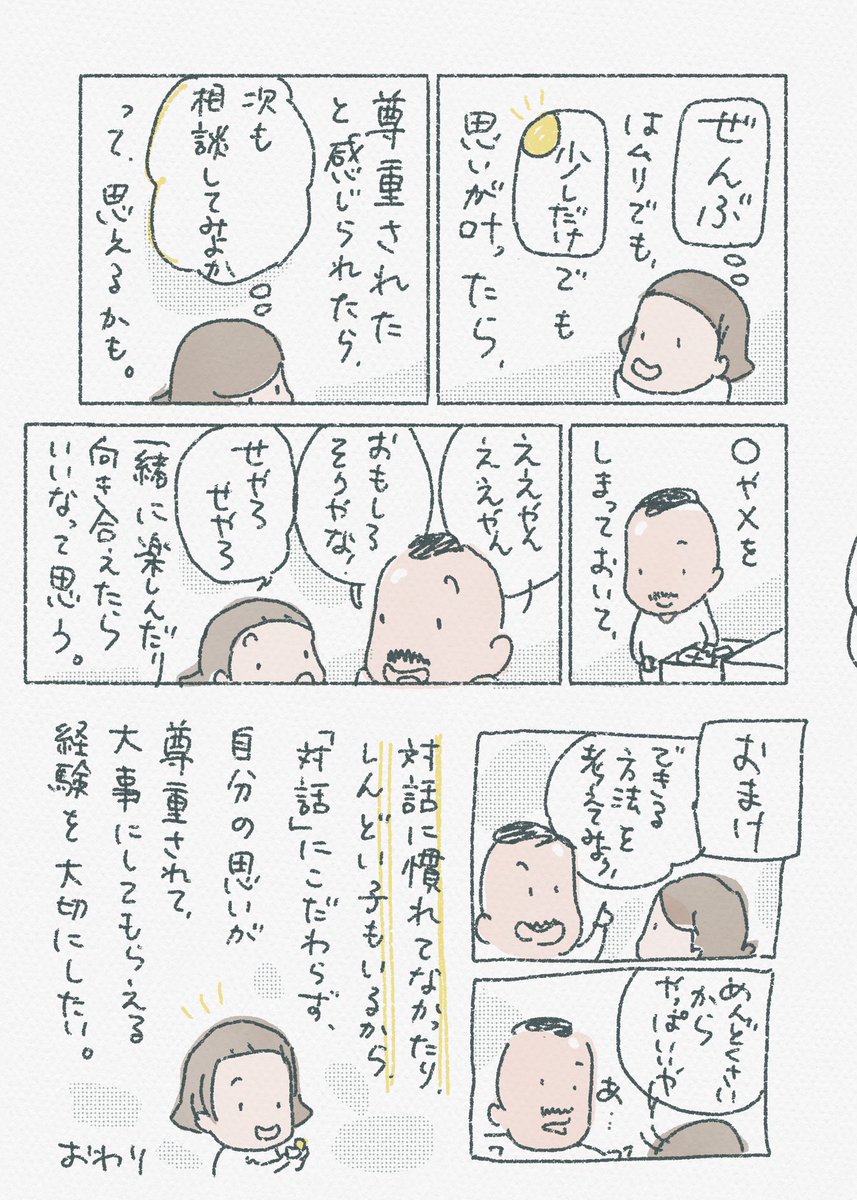

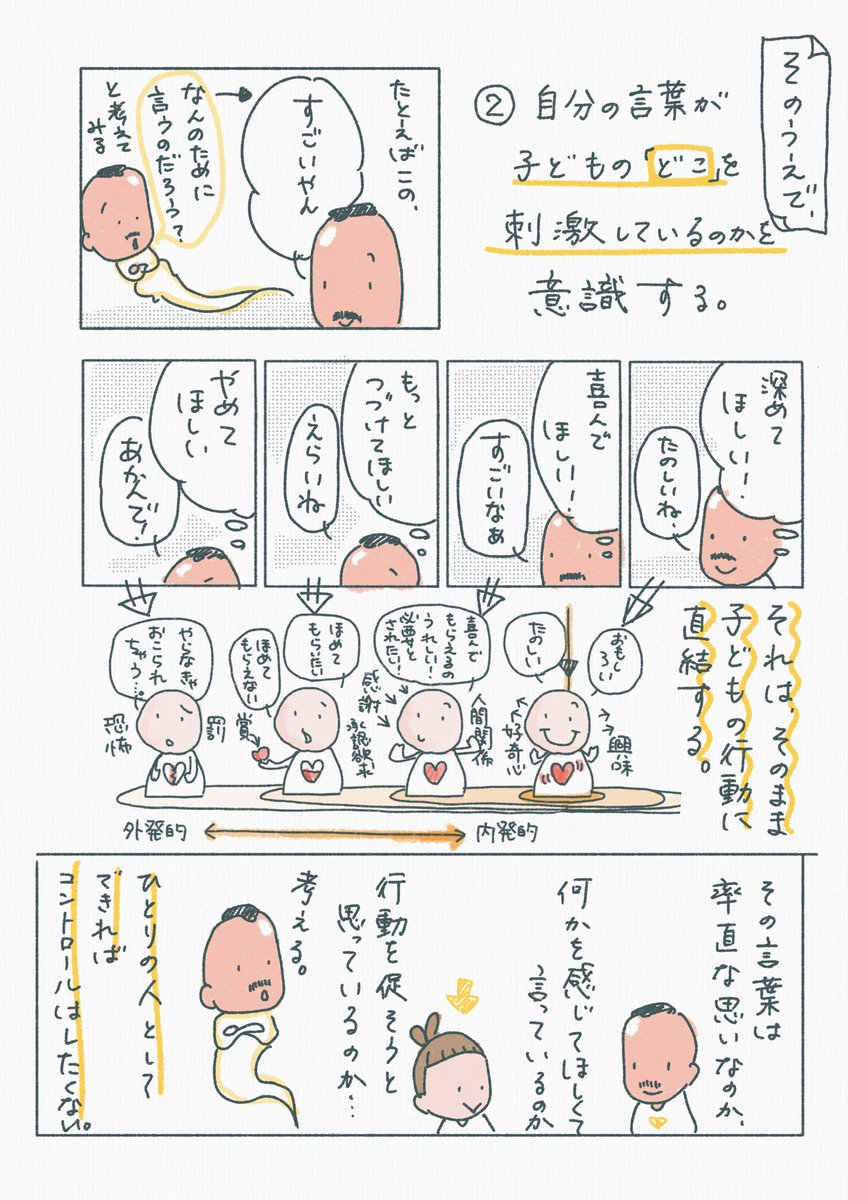

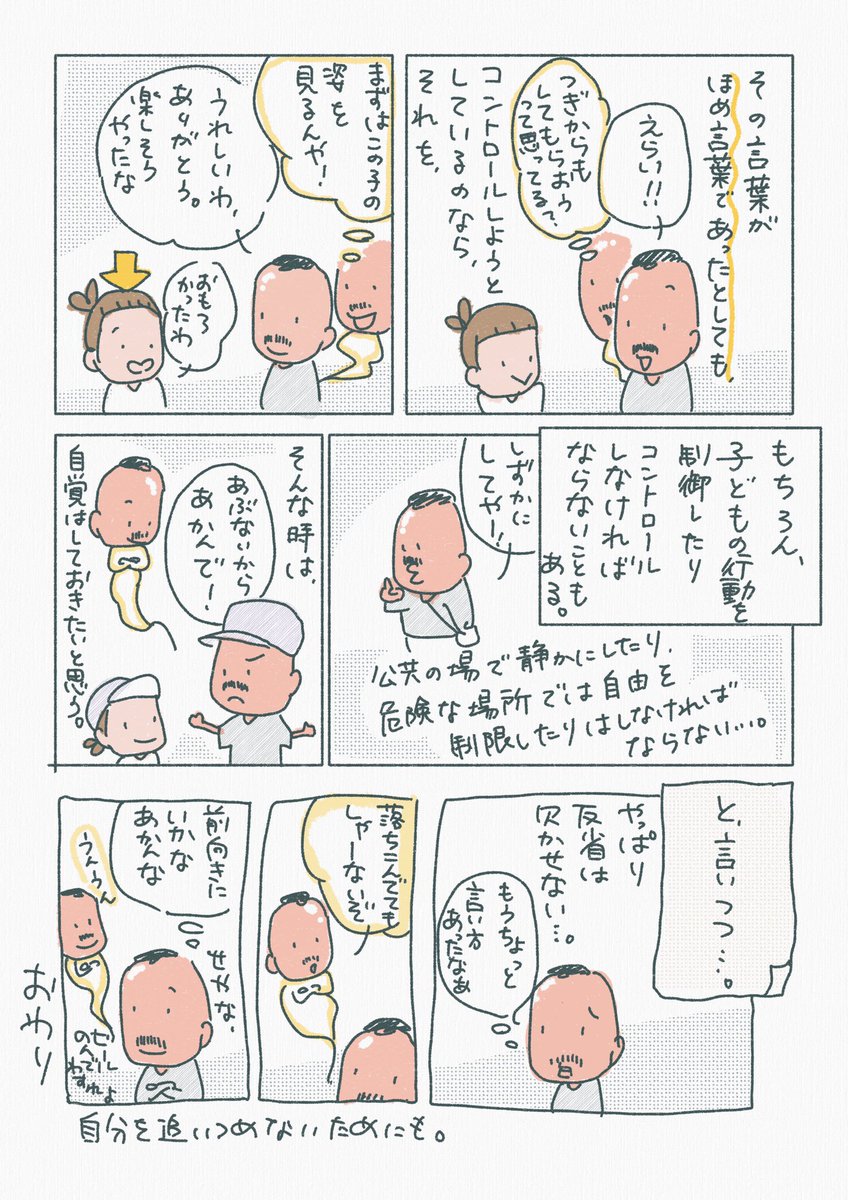

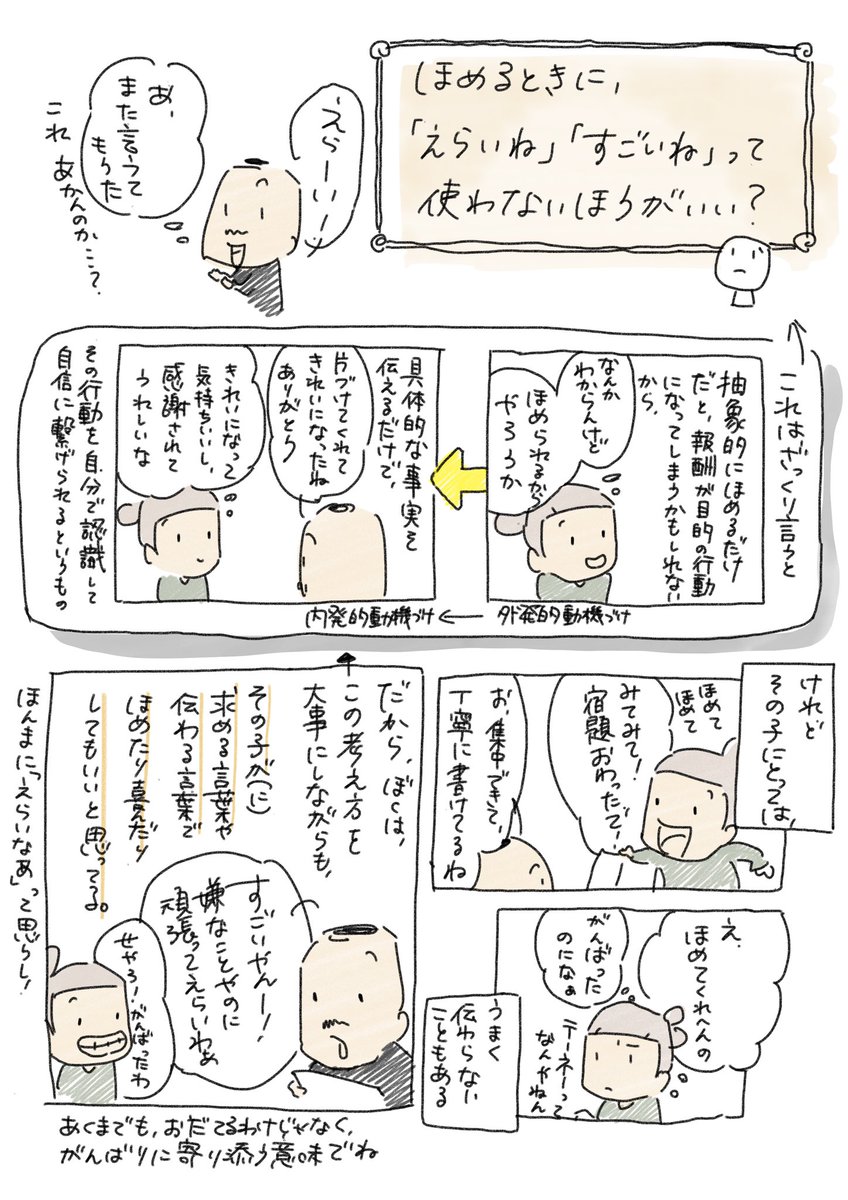

子どもが夢中になったり好きなことについて、むやみに否定しないというのは大切なことだしそれを踏まえての一つのアイディアだろうから無闇に批判したいわけじゃなくて、子どもを支配したくないと思って選んだ方法が、結果的に支配する方法になって、それに気づきづらくなるかもしれないという懸念。

154

子どもの姿や振る舞いを見て、愛らしいなとか健気だなと感じてほっこりと幸せな気持ちになるのはいいけど、子どもにそうあることを求めたり、そうじゃない姿を見て「可愛げがない」と思ってしまわないように、「あなたがただ生きているのを見て勝手に幸せになっております」くらいの気持ちでいようね。

155

「後ろで待ってはる人がいるから早く入れないとって焦って訳分からんなるから嫌やねん」って言ってたのね。

「普通のレジならお金を渡すだけで済むけど、ボタン押したり小銭入れたりするのが遅いやろ。待たしてると思ったらなおさら分からんくなって」って。便利さが不便を生んで生きにくくる人たちが

156

けど、「混んでるときにはもう行きたくない」って。

僕らが目指してる豊かな社会ってそんな社会なのかな。

子どもの話に戻すと、周りの迷惑になることなら保護者が止める責任はもちろんある。ただ、いま話題になっているそれが、本当に迷惑なことなのか考えたい。

それを迷惑としてしまうことで

158

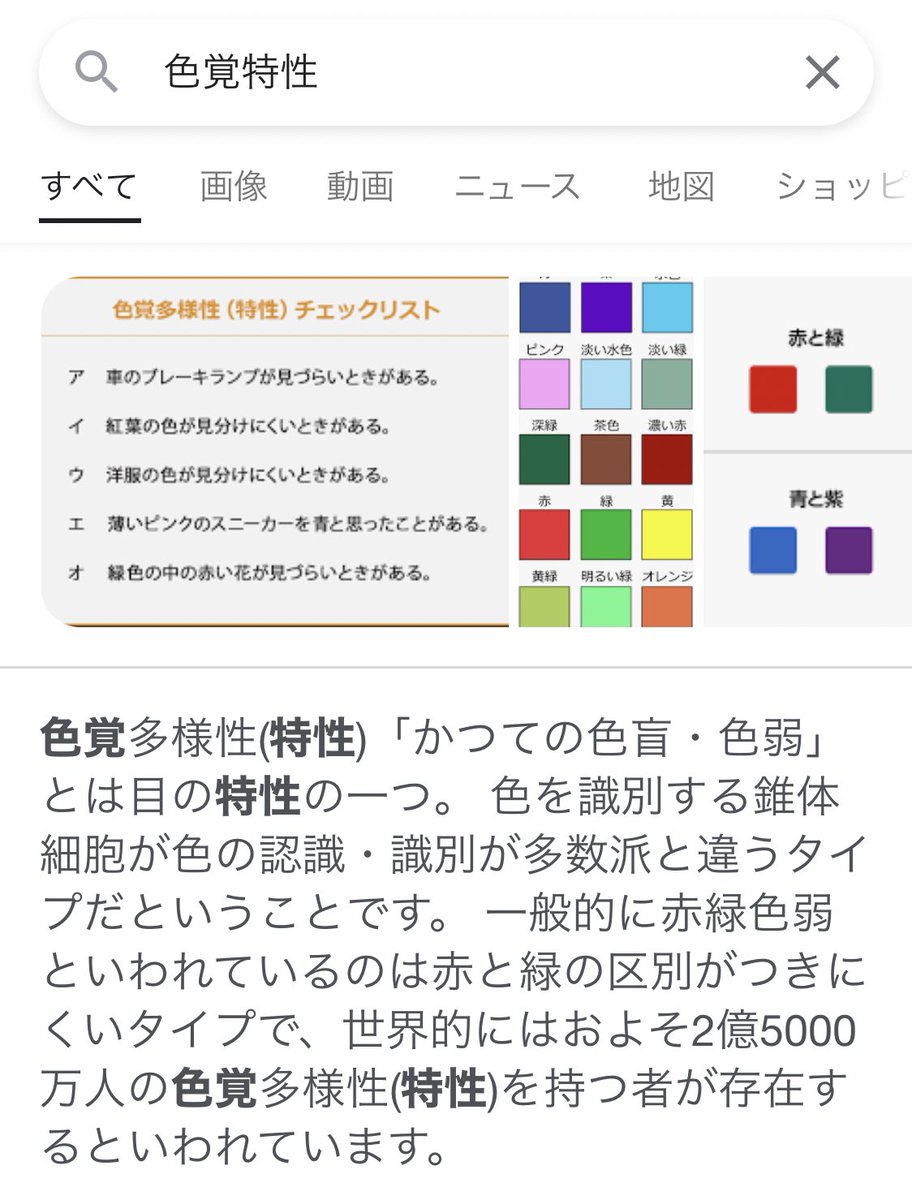

以前まで「色弱、色盲」と言われていたのが「色覚特性」って言われるようになったのは知っていたけれど、調べてみたら今では「色覚多様性」とも言われるらしい。まさにそういうことなんやなぁって実感した。meganesuper.co.jp/content/shikik…

159

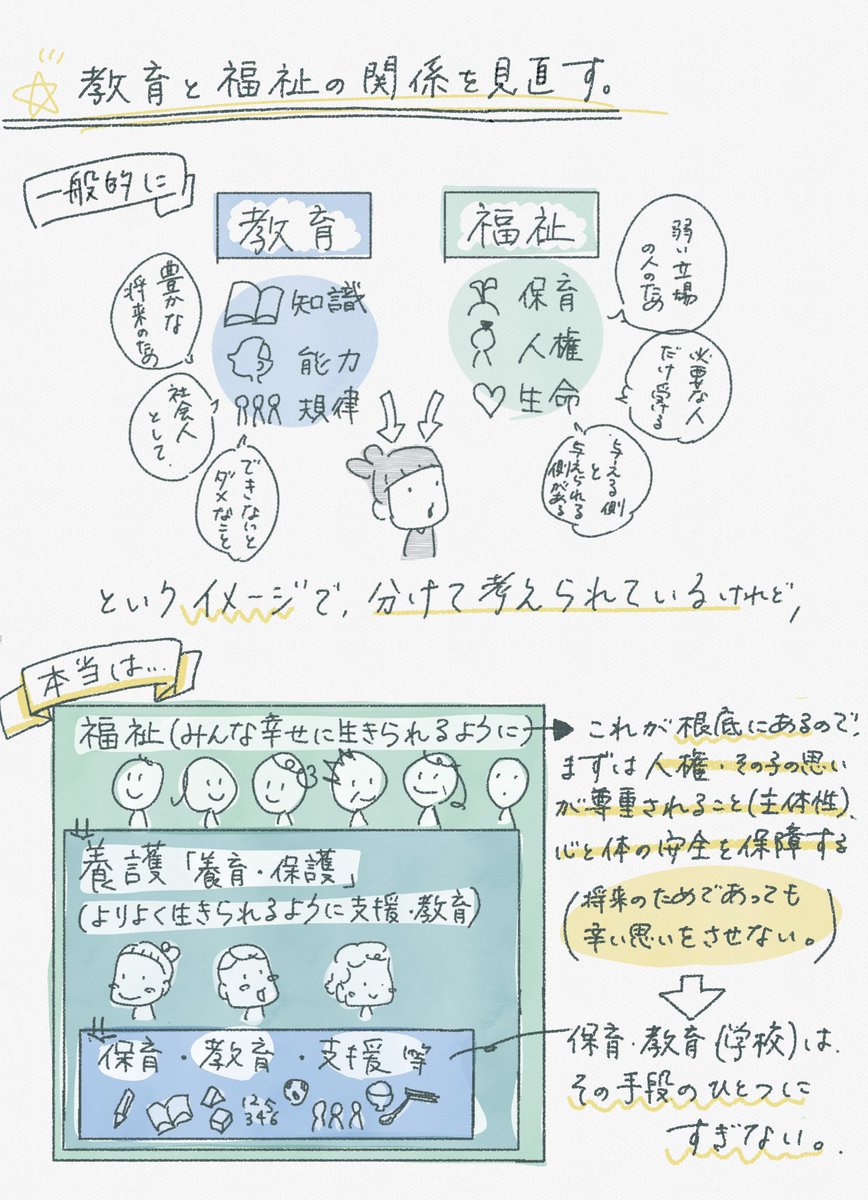

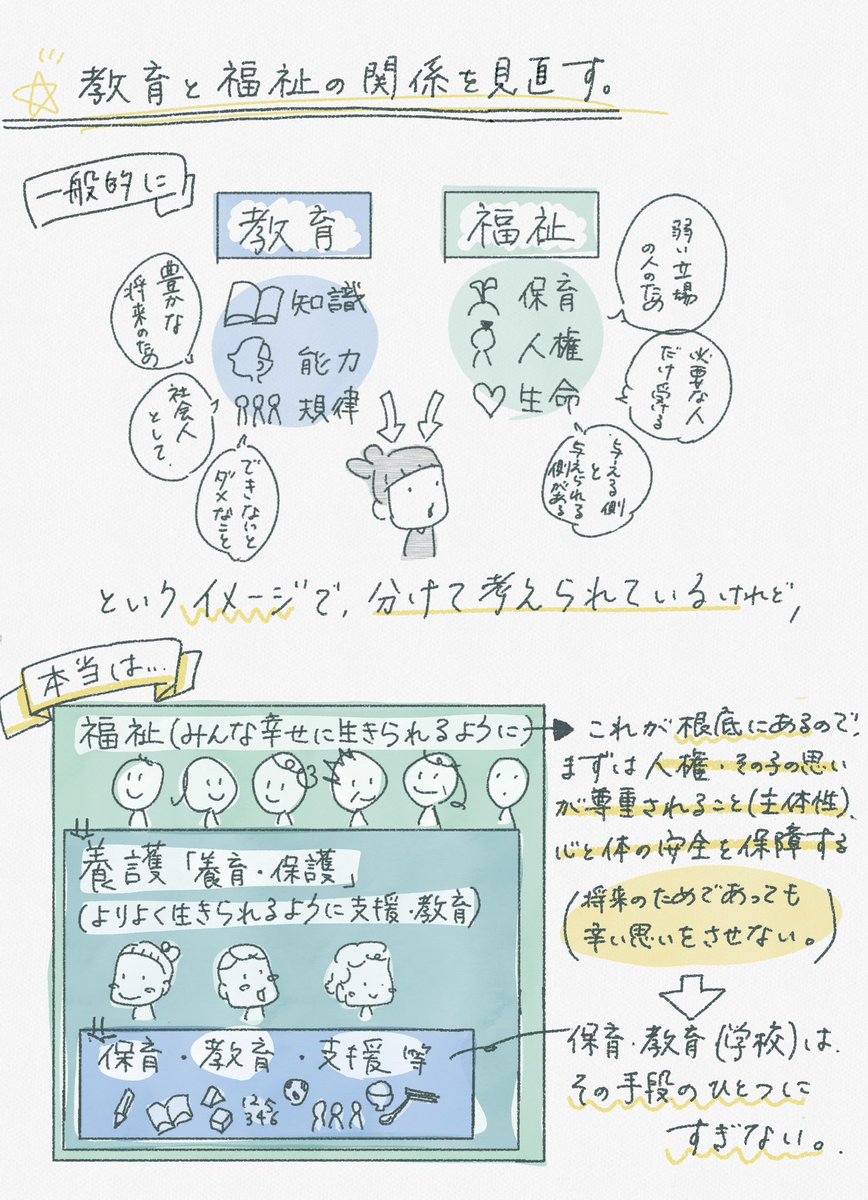

「辛い思いをさせてでも不条理な社会に適応するよう育てるのが大人の責務」ではないよ。「いまできる限り辛い思いをさせずに、大人になってから不条理に適応できなくても辛い思いをしなくてすむ社会を作ること」が大人の責務だよ。簡単なことではないけど諦める理由を子どものせいにしちゃいけないよ。

161

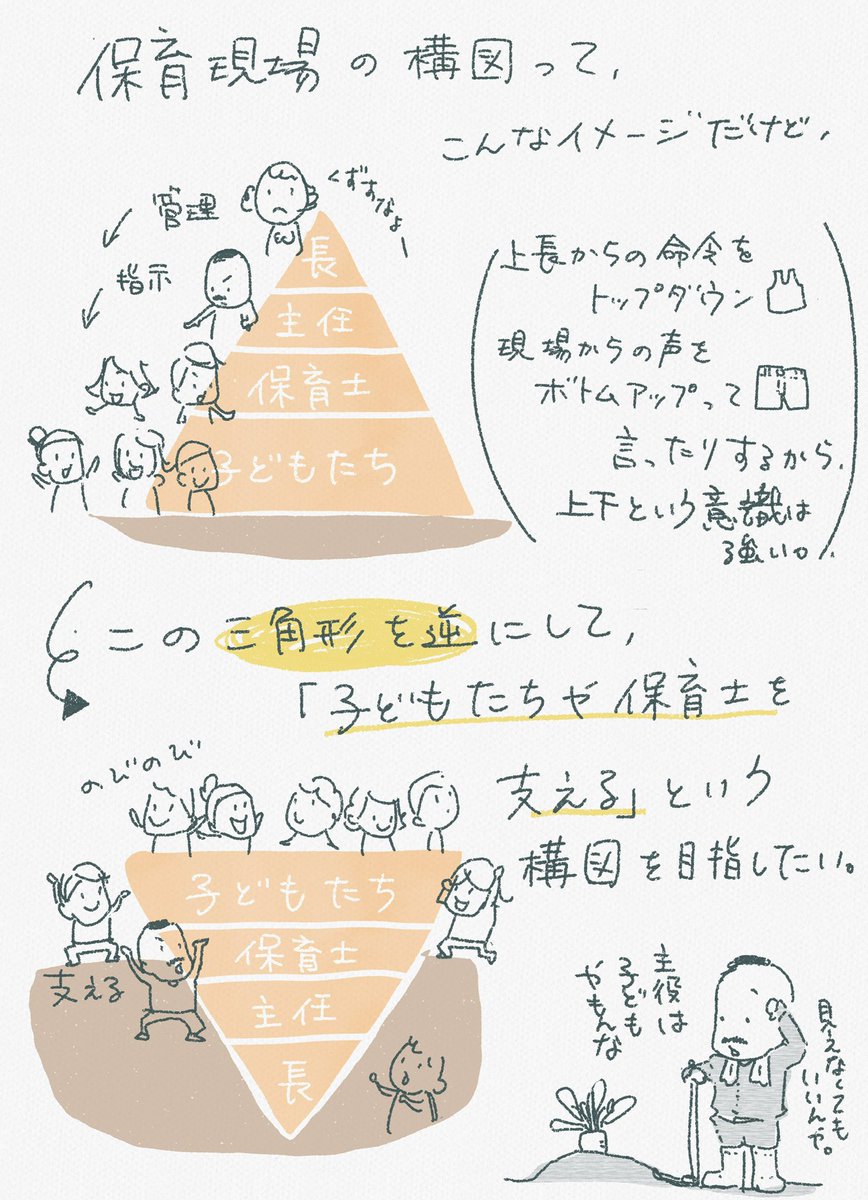

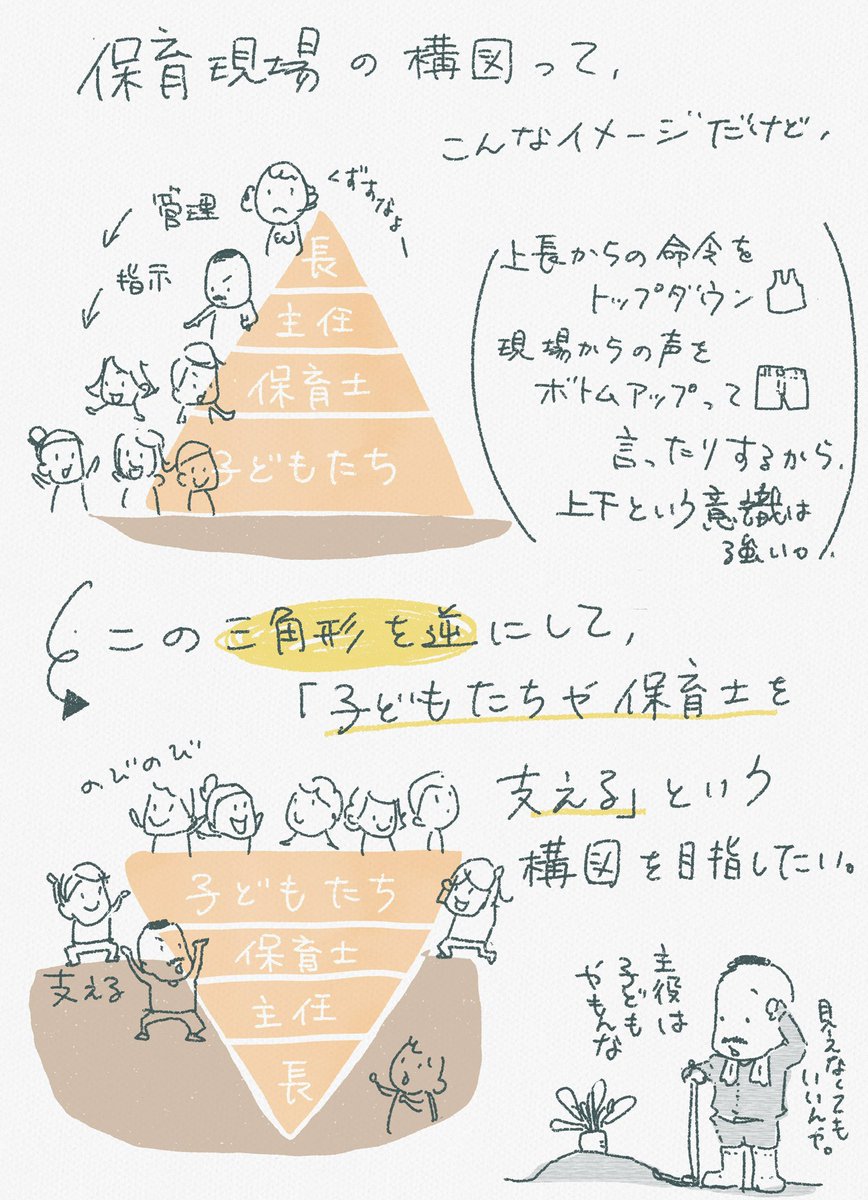

上の立場の人は、声が上がらないことが必ずしも賛同の意であるとは限らないことを知っておかなければならない。仕組みの問題であるにもかかわらず上に問題提起できない風土のせいで結果的に現場の職員同士の関係悪化につながる事例は多く目にする。

162

悪役の悲しい過去を見た瞬間に許しちゃう感じに似てるのかな。なんだかそういうドラマチックなストーリーって気持ちいいし高揚するもの。そのパズルがハマるような気持ちよさを感じている間は本人のしんどさに焦点を当てていないよなあって。気をつけてないと、ついつい支援するときに覗くんだよね。

163

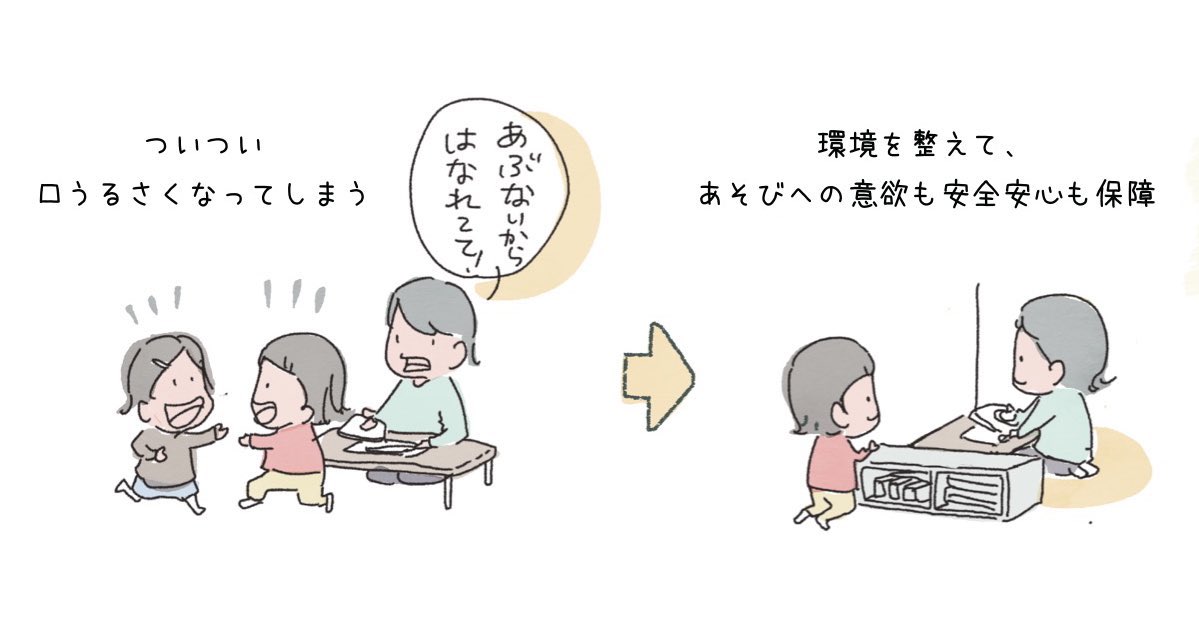

「子どもと遊ぶだけの仕事」と言われたら、そうだよそれが子どもにとって大事なことだからねって胸を張りたい。やりたくないことをやらせたり、叱ったり怒ったりする仕事より、楽しく遊んでいるだけの仕事の方が断然いいでしょう。ただ遊ぶことに価値があるの。僕らがそれを軽んじないようにしたいな。

164

子どもが「あの子意地悪な子なんだよ」と言った時には「あなたが意地悪されて嫌だったんだね」と共感しながら言い換えてあげる。その人の言動だけを見て「〇〇な人だ」と決めつけてしまわないよう、けれど「自分はこう感じた」という思いは本当だから、それは大事にしながらそこで留めておけるように。

165

166

例えば、殴られたことのある人が結果的に人の痛みが分かる優しい人になったとして、だからと言って「優しいひとになるために殴りますね」っていうのは暴論だよね。教育という言葉を使って子どもに辛い思いやしんどい思いをさせることを、同じような理論で正当化していないだろうか。振り返っていたい。

168

169

171

仲が良いはずなのに「あの子には来てほしくない」と言った子の話を書きました。

正しい考えというよりは、その子と関わって感じた葛藤を共有するつもりで書いています。

chanto.jp.net/childcare/popu…

173

174

175

ように感じるし、急いでる時は隣のレジの方が早かったり前のお爺ちゃんが小銭探すのに手間取ってたりするだけでイライラしちゃったりするもんね。お爺ちゃん悪くないのにね。

こないだ、うちの88歳のばあちゃんが近所のスーパーの会計がセルフになったって話してて、便利になったんやねって言ったら