176

お寿司なので手で食べる選択もありますが、僕はアレルギー体質で肌も弱いので、肌からのアレルゲン吸収による食物アレルギー発症を予防するために、基本的に手で食物を触らないように(触ったらすぐに洗うように)しています!ポテチも箸です!

178

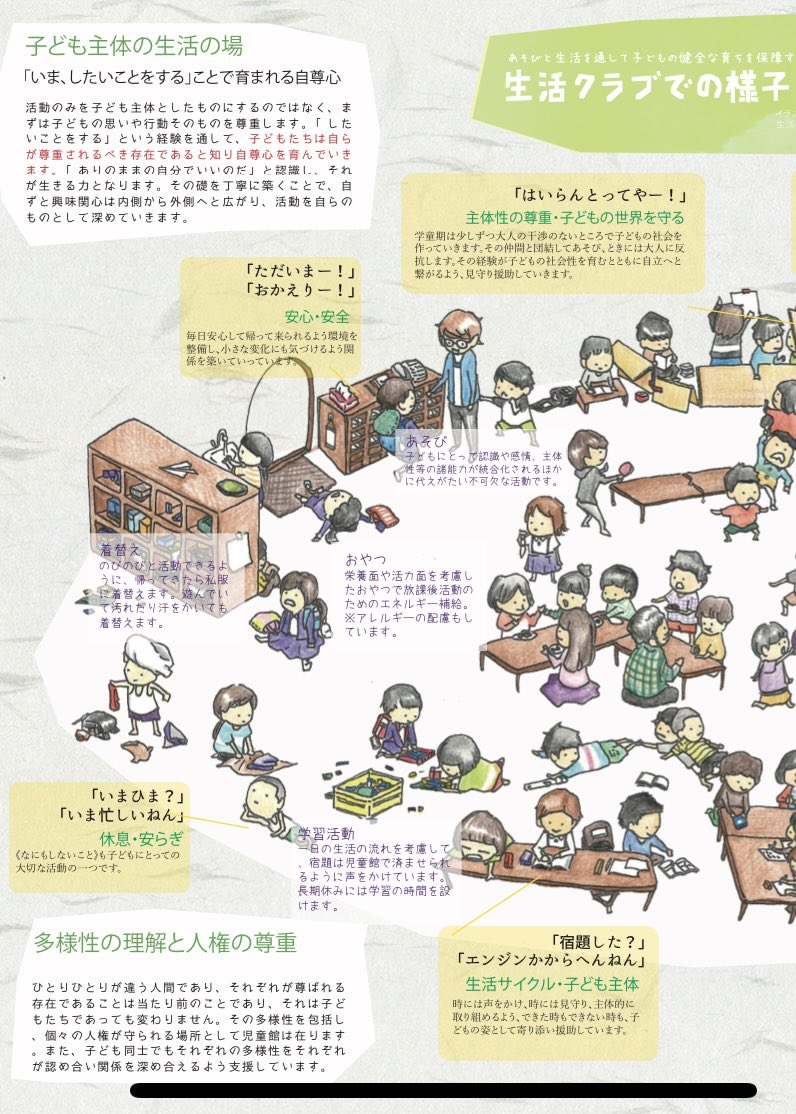

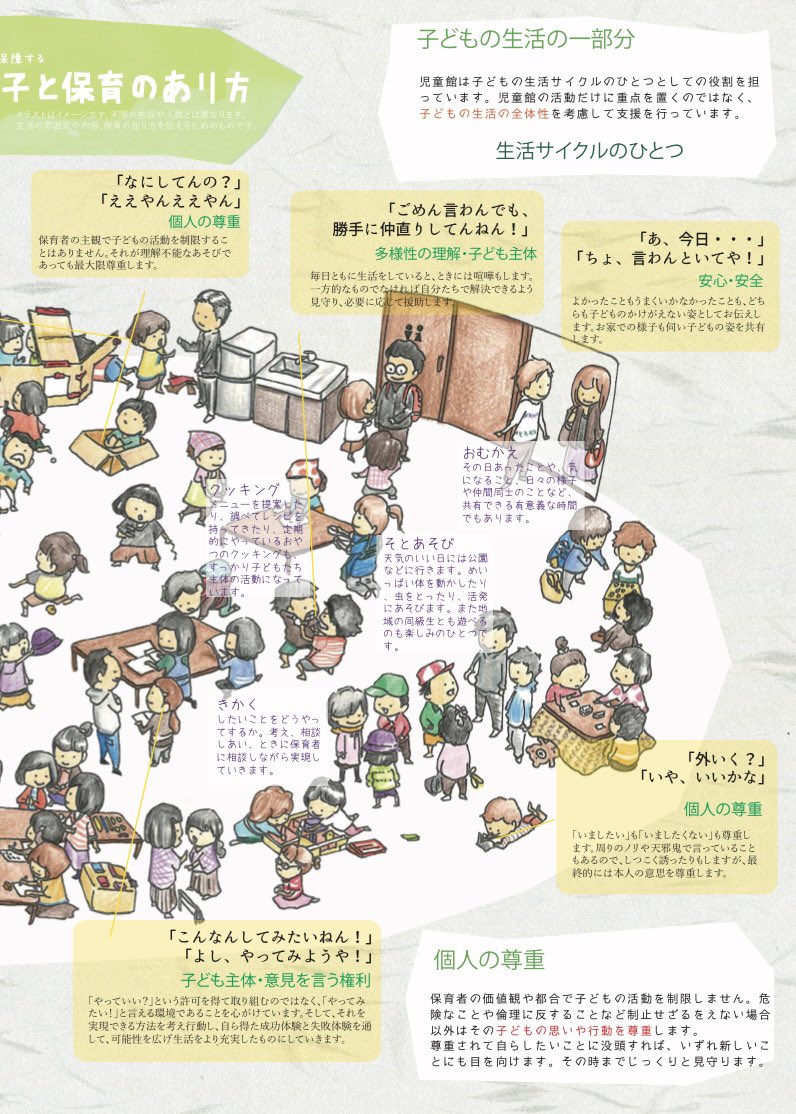

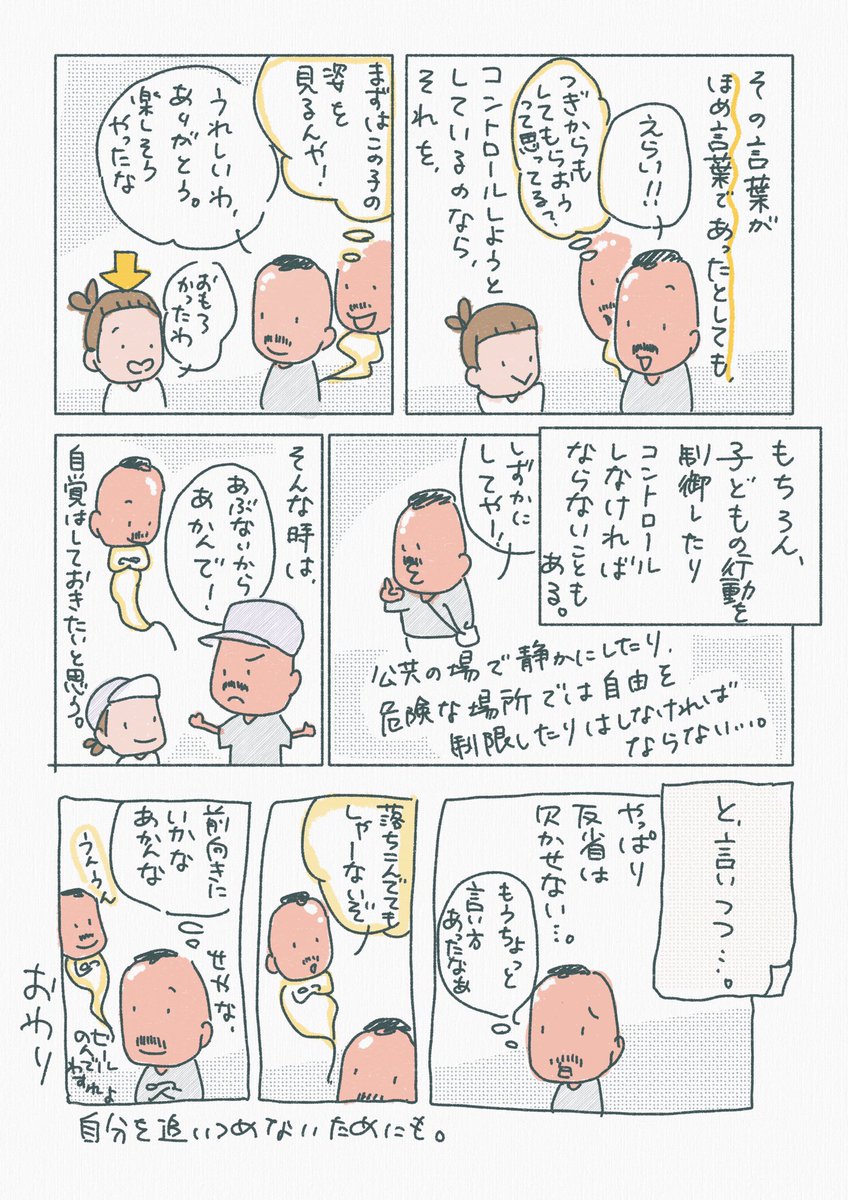

親や保育士が持っているのは、子どもを思い通りにする「権利」ではなく、子どもの権利を保障する「責任」であって。その責任感で「子どものために」と思ってすることが逆に子どもの権利を侵害してしまうこともあって、それを断罪するのではなく、その難しさや葛藤に寄り添い支援することが必要だよね。

179

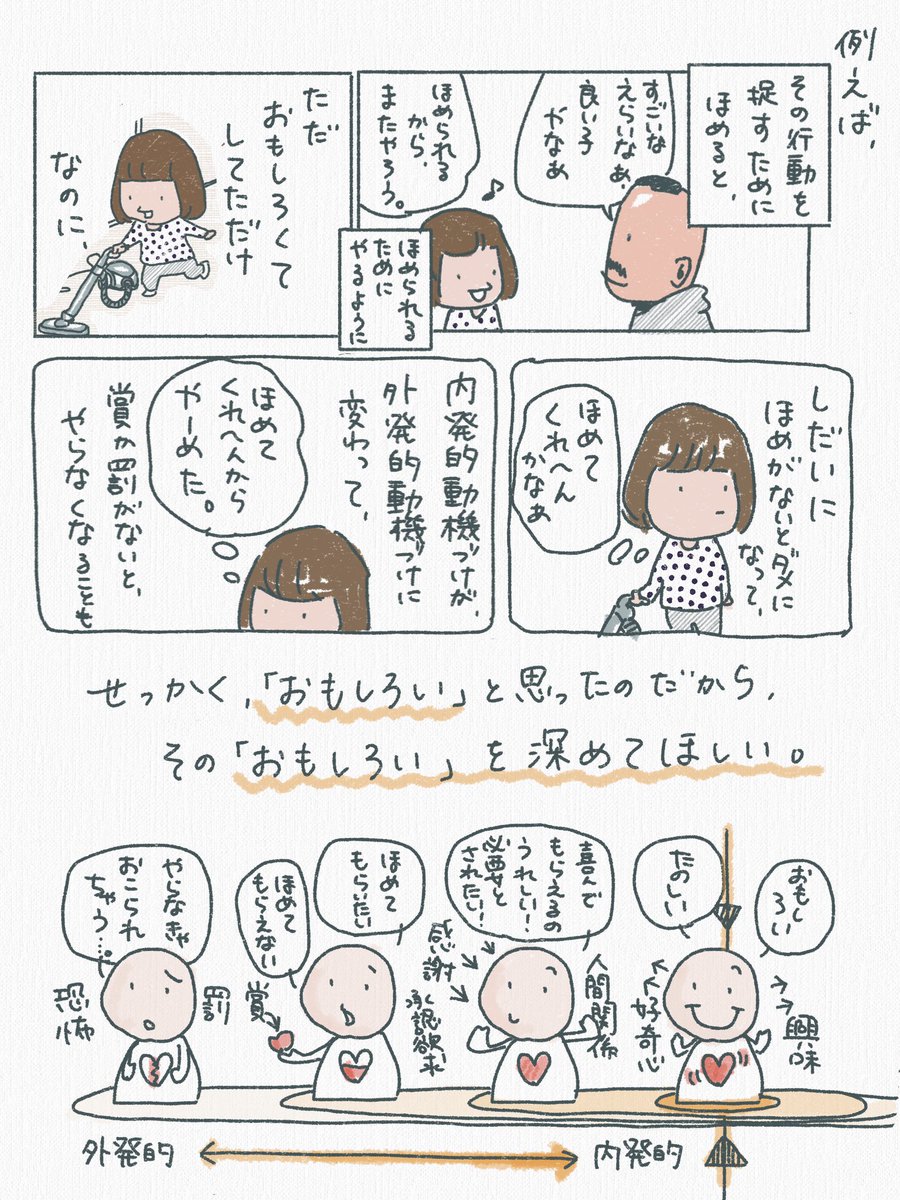

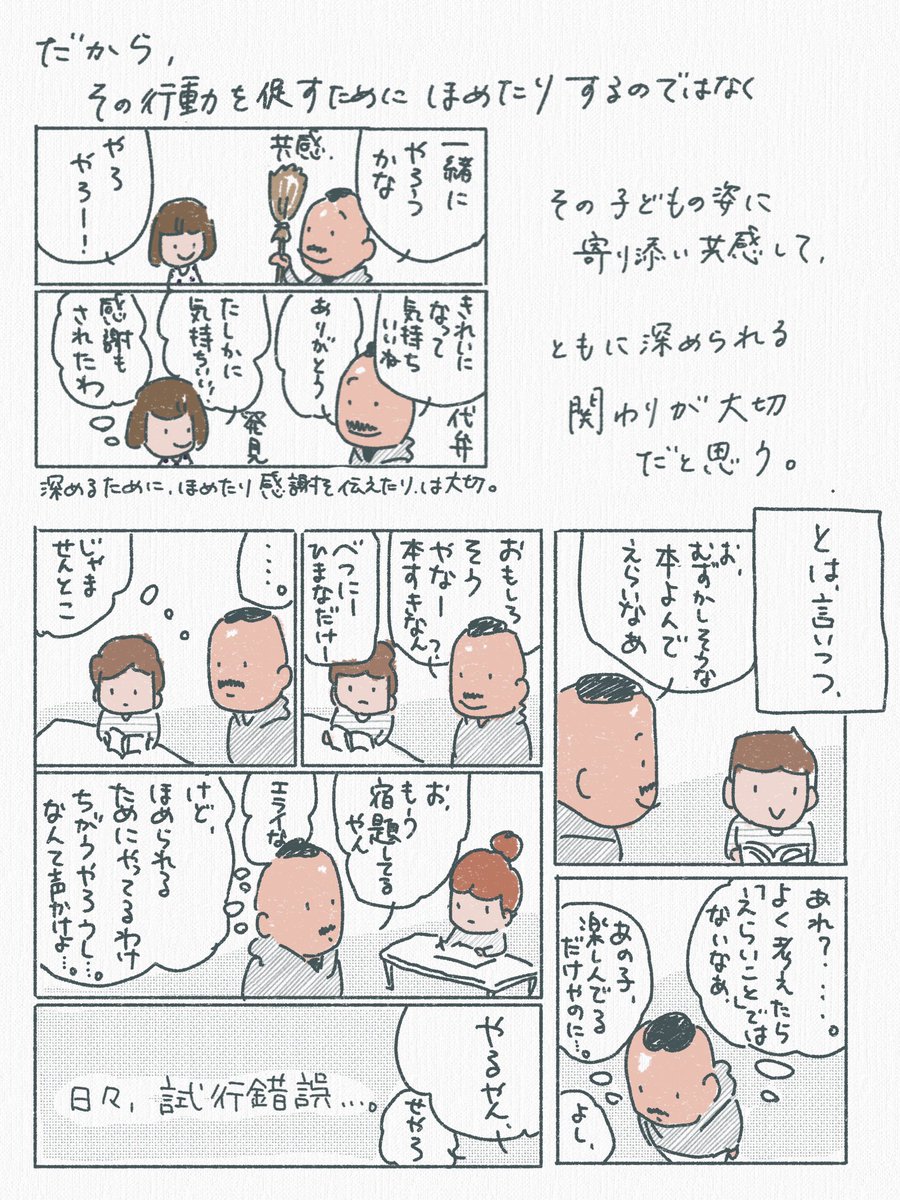

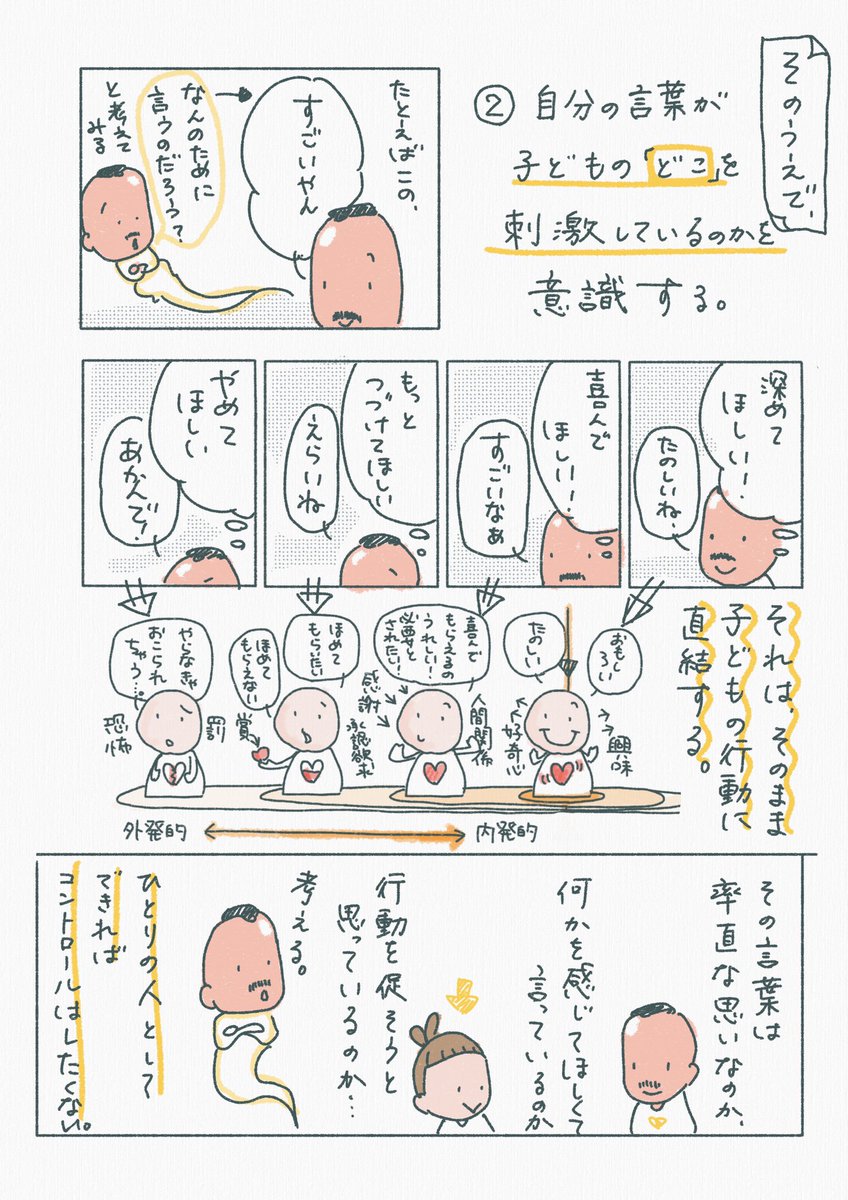

「人格を否定しない」と合わせて、善し悪し関係なく「人格を評価しない」ことも大事にしたい。真面目だからできたんだね、優しいから助けてくれたんだねと、良かれと思って褒めたつもりの言葉が、その子の人格を決めつけるものになっているかもしれない。ただ「できたね」「助かったよ」でいいんよね。

181

「ごめんね」「いいよ」があるのなら、「ごめんね」「いやよ」もあっていい。許せない気持ちも自分の大事な気持ちだから、無理に許さなくてもいい。いい子でいるために自分の気持ちを否定することにならないように。その上で、返せるなら分かったよでももうしないでねでもいいから返せたらいいねって。

182

ちょっと頑張ればできるはずだと思うことでも、その「ちょっと頑張る」が死ぬほどしんどい人もいて、「それはわかるけど、でもさすがにこれくらいは」の「これくらい」が、その人にとっては死ぬほどしんどいことかもしれない。人の辛さは想像できないという当たり前のことをまず当たり前にできたらな。

183

grapeのコラムが久々に更新されました。

数えきれないくらいしている後悔の話だけれど、書いているうちに少し前向きな気持ちになれました。よかったら読んでもらえると嬉しいです。

grapee.jp/1022347

184

親は子どもの言うことを鵜呑みにすれば良いんだよ。たとえ嘘を言っているとしても、自分の言うことを疑ってくる人と何があっても信じてくれる人とどちらが子どもにとって必要か考えたら迷う必要なんかないよ。見放されたり突き放されることがなによりも辛いことだよ。

185

連載コラム第14回が公開されました。

自分はダメだなあと感じる日々の中で、そんな自分だからこそ書けることを書いてみました。

grapee.jp/976271

186

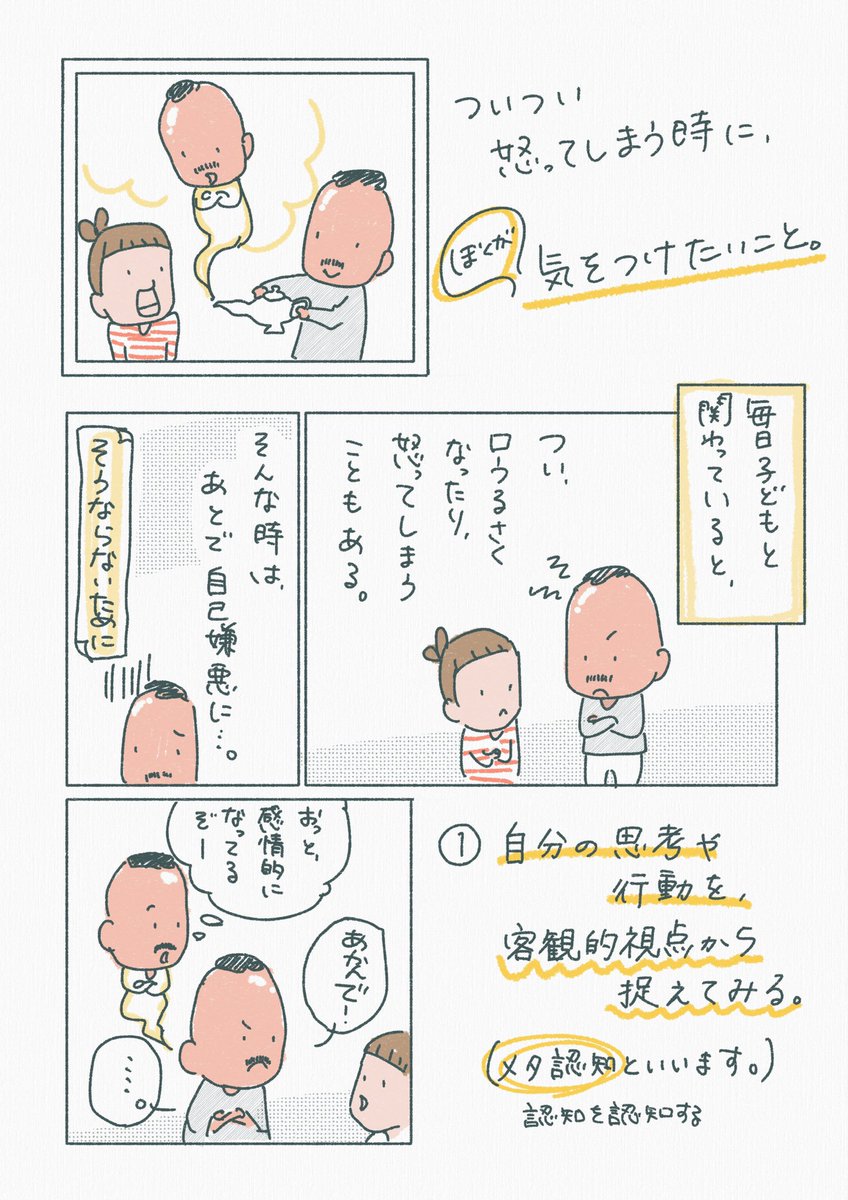

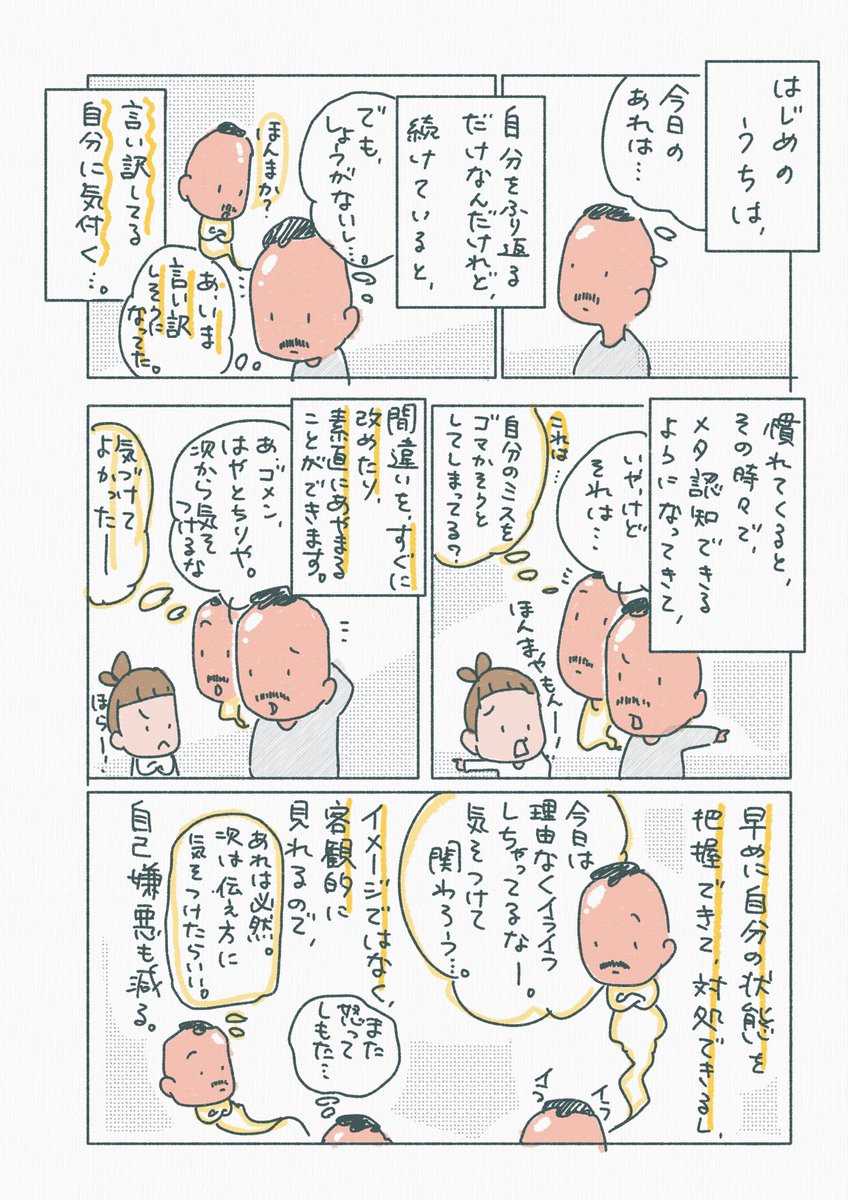

なるべく怒らないように子どもと関わろうとすると、自分が嫌なことも我慢しなきゃいけないように感じるけれど、むしろ逆で、はっきりと「私は嫌だ」という感情を伝えていいと思ってる。ただその時に「その子のために」とか「教育やしつけのために」という理由をつけないように気をつける。また、それが

187

連載コラム第15話公開です。

自分の言った言葉が誰かに劣等感を抱かせることもあれば、なにかの支えになることもあると思ってて、できるなら気休めでもいいから。って思いで書きました。長いけど読んでもらえると嬉しいです。

grapee.jp/995780

188

「察して」ではなくちゃんと言葉で伝えられるようになるためのに必要なのは、まずは察してもらって受け止めてもらえる経験なんだよね。その上で、言葉のコミュニケーションを積み重ねていく。突き放されるなら伝えようとは思えないよね。受け止めてもらえるから伝えようと思えるんだもんね。

189

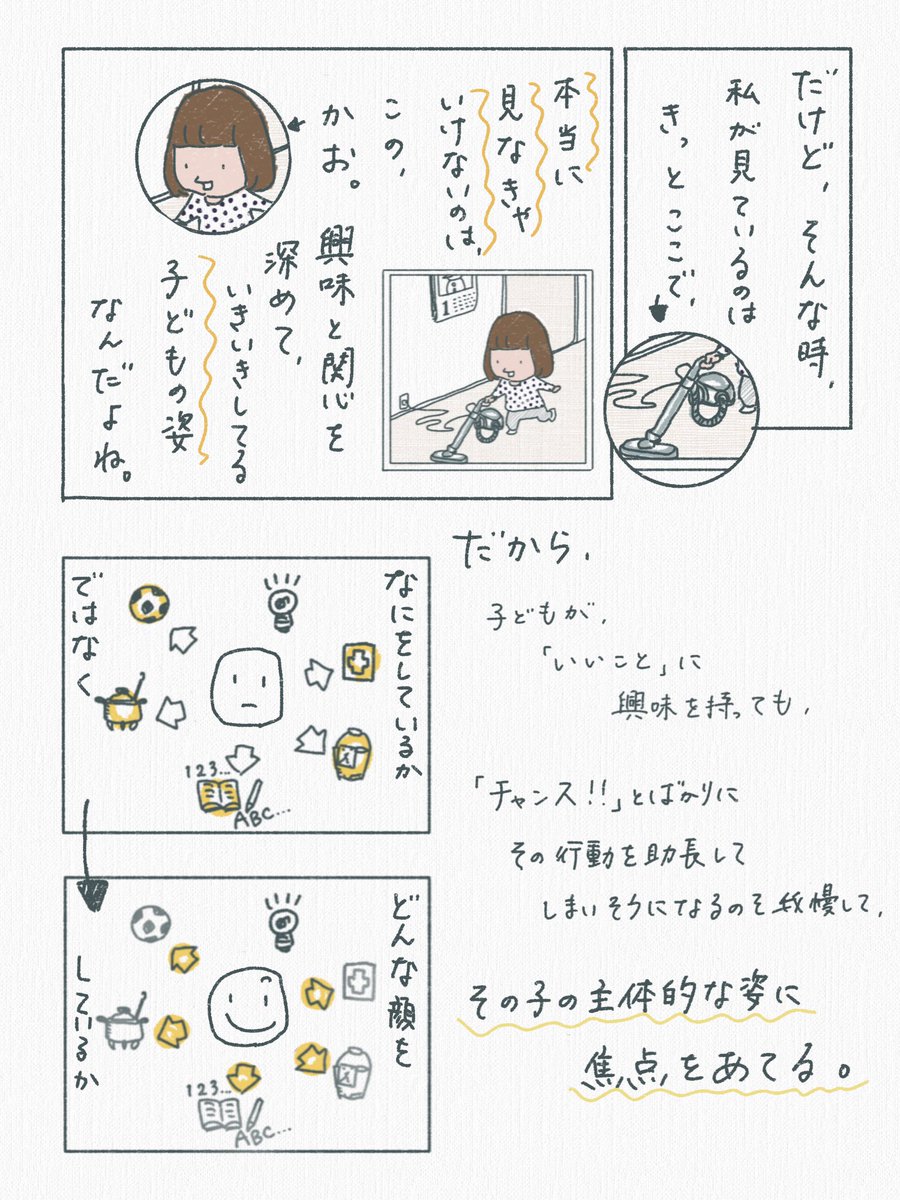

子どもがやっていることに手を加えたくなった時には「あそびに失敗はないよ」と自分に言い聞かすようにしてる。成功させよう、見栄えさせようとしている自分に気づいて、立ち止まって少し大らかな気持ちで見守れる。そして、その子が育んでいるもののほとんどは僕には見えないんだと思うようにしてる。

190

ひとりの保育士が現場を去ることを、たった一人職員が減っただけだと思っていないか。その人の人生の可能性もこの業界の未来も、色んなものを潰しているんだということをそろそろちゃんと考えなきゃいけないと思う。えらい立場にいる自分よりも一年目のその人が去ることのほうが大きな大きな損失だよ。

191

「ありがとう」を言わされることで心が削れる子もいるから僕は無理に言わせないようにしてる。そのかわり、黙ってたらやってもらって当たり前だと思われちゃうから、「助かったよ」とか「おかげさまで」とか伝えられるといいねと話す。ありがとうが言えない子でも、その言葉ならすんなり言えたりする。

192

194

本人に人と違う特性があることが「障害」ではないんだよ。その特性があることで社会で生きていくことが困難になるから障害なんだよ。障害を認識して対処しなきゃいけないのは本人じゃなくて社会の側なんだよ。教育の現場も同じで本人のせいにして順応させることよりも環境を整えることが必要なんだよ。

195

厳しさや理不尽を感じず生きることはありえないし、ただ助けるだけでは解決しないと思うこともあるけれど、それでも僕は「時には厳しさも必要」という言葉は使わないようにしている。その言葉は子どもに辛い思いをさせることに目を瞑るための言い訳に使ってしまうことが少なくないから。

196

いて、そういう存在って気づかれにくいんだよなって実感したのね。

けれど他人にはそんなこと知り得ないから、ただ待たされているになる。僕は反省したよ。レジで並んでて小銭出すの遅いお爺ちゃん見てイライラしちゃってたの。あれうちのばあちゃんやったんやんって。

キャッシュレスになれたら、

197

「そんなに大変そうじゃないから」という理由で保育や子育てのことを侮られると「こんなに大変なのに」と反論したくなるんだけれど、大事なのはそこじゃなくて、「大変さ関係なく他人の仕事を軽んじたり馬鹿にしたりしない」「それぞれにしんどさは違うことを知る」という、人への敬意の話なんだよね。

198

自分で決めてやったけど失敗したり上手くいかなかった時に「自分で決めたんだから」と責任を負わせて反省させるよりも、「やってみたけど上手くいかなかったね」と一緒に結果を受け止める経験を重ねる方が、主体性と責任感は養われると思う。責任が罰にならないよう、またやってみようと思えるように。

199

そんなことで怒りなさんなや、ということではなく、自分で自分のイライラを増やしてたりするなあって話ね。これはこっちで解決しちゃえばええかって思えると楽になったりするよなあ、それでも許せないことは「できて当たり前」としてではなく自分が困るから嫌なことだから怒ればいいなって。

200

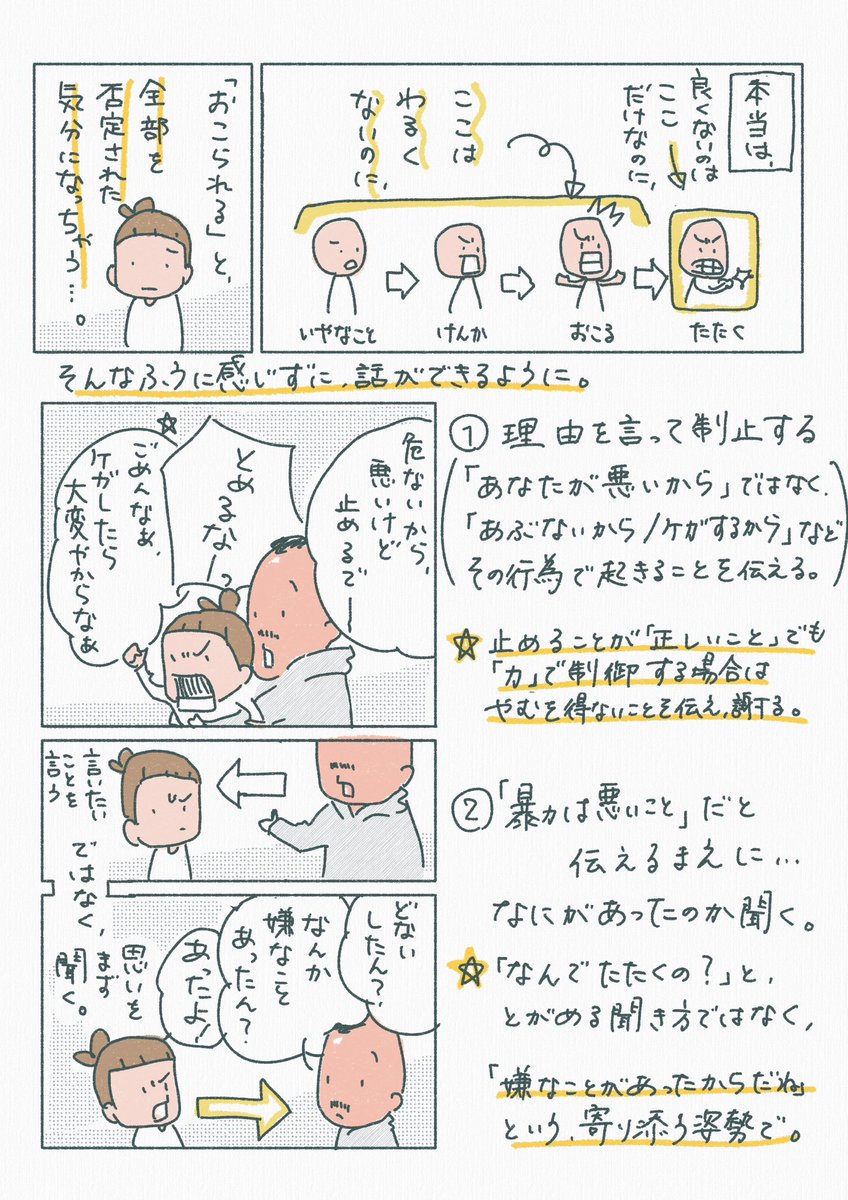

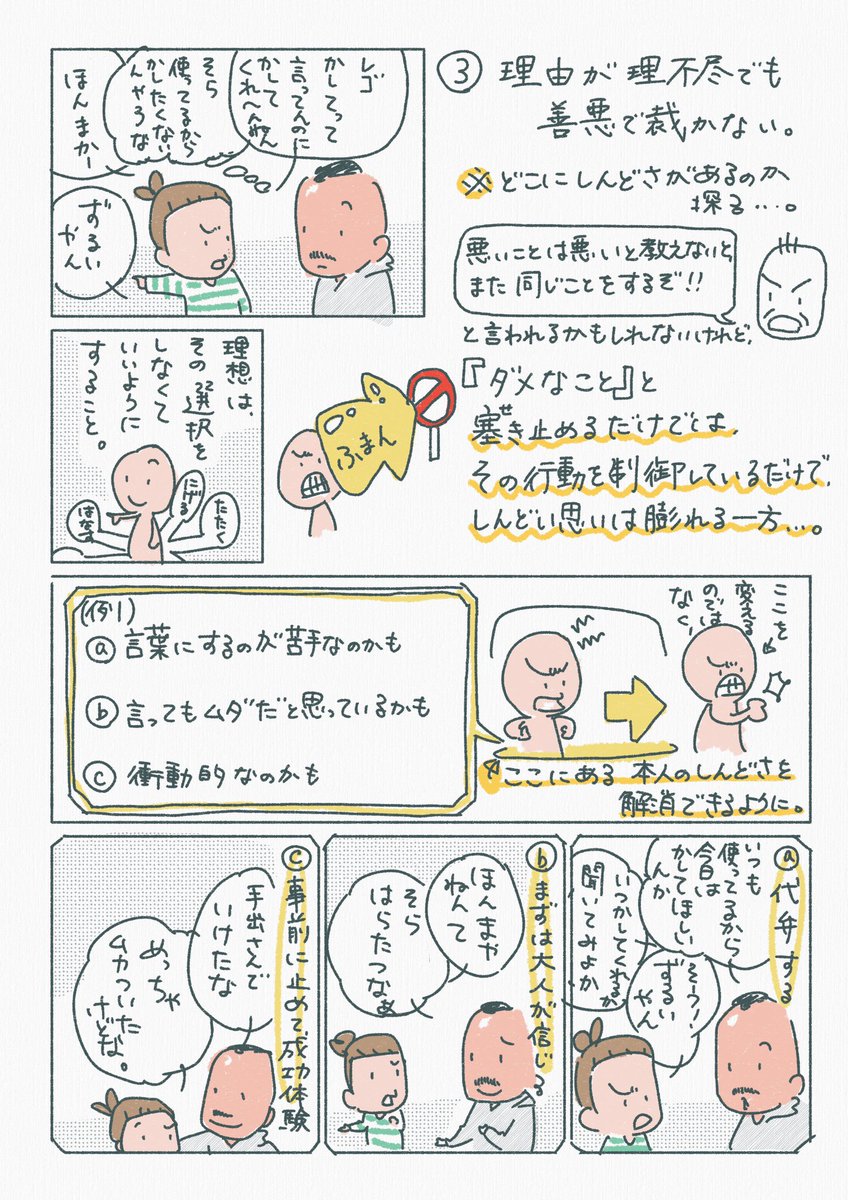

その子の悪いところを治すためにどんな指導や教育が必要か。と考えてしまうのを、その子自身が抱えるしんどさをどんな支援や関わりで解消できるか。という視点に変えてみる。大人から見た子どもの許せない姿ではなく、その子が困っていることに焦点を当てると、同じ場面でも全く捉え方が変わってくる。