101

協調性って「自分とは違う意見や考え方を持つ人を受け入れたりその人と協力したりできること」のはずなのに、社会では「輪を乱さないように全体に合わせること」みたいにされているよね。全体とは違う意見や考え方を持つ人を「協調性がない」と非難したり排除することを、協調性があると言えるのかな。

102

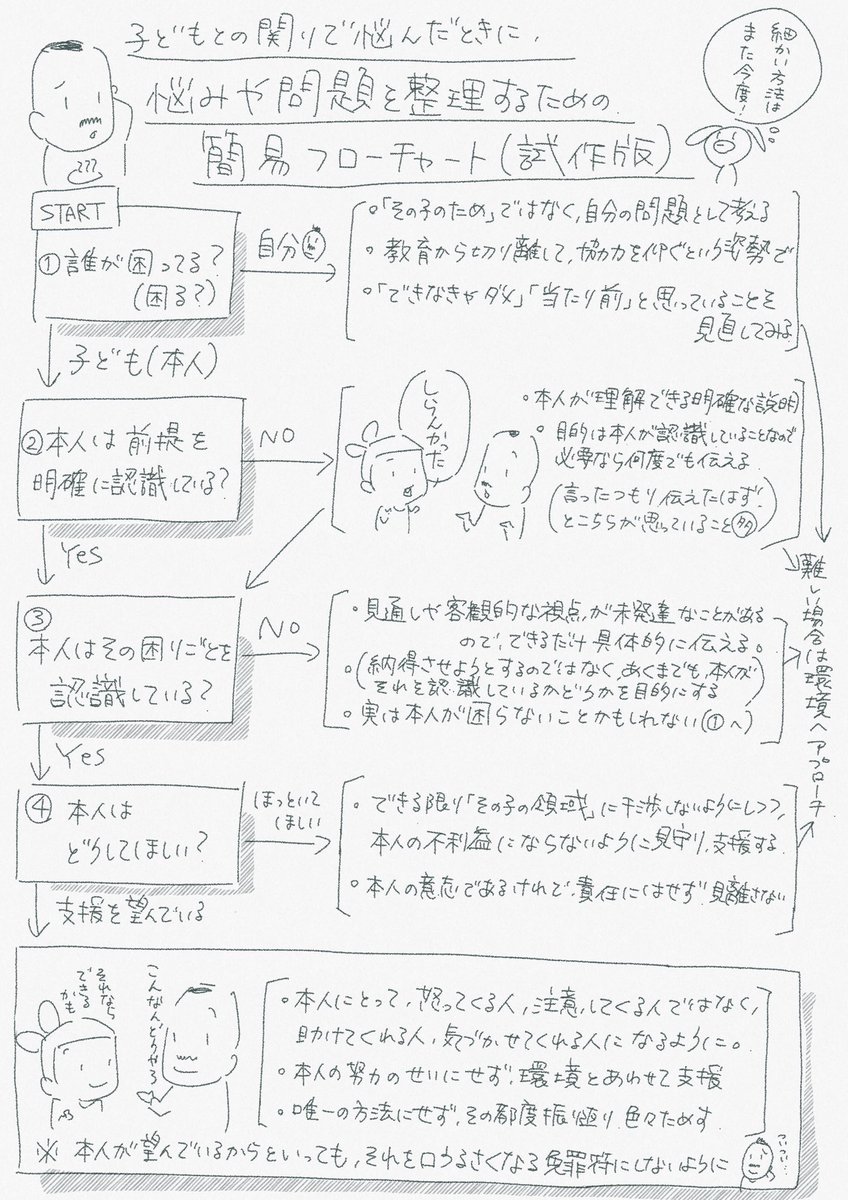

「子育てがうまくいく方法」という類のものが「子どもを思い通りに動かす方法」になってしまうの、「子どもとの生活を快適にする方法」とか「お互いにしんどくなく過ごす方法」とかになればいいなってずっと思ってる。保育の話をするなら保育で一番大事な子どもの人権を大切にする内容であってほしい。

103

友達が怒られているのを見て「気持ちいい」と言った子がいて、その時に感じたことを書きました。

正しい答えというよりは、色んな葛藤を共有する気持ちで書いています。よかったら感じたことや思ったことを、それも答えとしてではなく共有する気持ちでもらえたら嬉しいです。

chanto.jp.net/childcare/baby…

104

子どもが嘘をついていることに気づいた時のことを書きました。

正しい答えとしてではなく子どもたちとの関わりで抱く葛藤を共有する気持ちで書いている連載です。

chanto.jp.net/childcare/prim…

106

8歳の友人に「なんで帽子かぶってんの?ハゲてるから?」と唐突に言われて、「ああ、見た目をからかったりするようになったのか」とショックを受けながら、どんなふうに答えようか思案しつつとりあえず「そうやなあ」と答えたら「ハゲのままでもかわいいのに」と返ってきたので、ありがとうと答えた。

107

108

「その人を罰して排除すれば解決」としていては、また同じ問題は起きその度に被害者が生まれることになる。虐待は絶対にあってはならないことだ。それを「絶対にありえない」と断罪して終わるのか。「絶対に起こしてはいけない」と向き合うのか。許せないという気持ちの次に僕たちはどちらを向くのか。

109

子どもを好きになれなくても、ひとりの人として大切にできればいい。愛情よりも人権を。職場も一方的に情とか仲間意識とか言われるよりパワハラやサービス残業が無いことの方が大切にされていると感じるもんね。ごまかしちゃいけない。大切にされていると感じられることが、愛情を感じることだと思う。

110

状態でこそできること。「人格に関係なく誰にでも起こり得ること」という前提があれば、指摘を受け入れ内省できるはずのことが、これを「その人が悪い」としてしまうことで「自分に限ってそんなことは」「あの人に限ってそんなことは」と自己防衛に走り内省できず抑止力もなくなる。また、組織としても

111

実は、4月から体調を崩している。お医者さんには過度なストレスが原因だと言われた。子どもたちや支援員の安全のために環境を整えるよう声をあげた頃から上の立場の人に圧をかけられるようになった。そんな中でも仲間に支えられながらやってきたけれど、ある時、子どもの安全のために行動したことで

112

子どもの気持ちが「知られたら怒られる」から「相談したら解決してくれる」に変わるための関わりを積み重ねる。「失敗したら責められる」から「失敗しても助けてくれる」に変えていく。どちらも、その子の努力で変わるのではなく、こちらの関わり方次第で変わるもの。味方だと知ってもらえるように。

113

「誰も傷つけないなんて不可能だ」という事実は、「だから気をつけたってしょうがないし、傷つかないようにお前が頑張れ」ではなく「意図せずどこかで誰かを傷つけているかもしれないから少しでも傷つけないように配慮しよう。それでも傷つけるかもしれないことをちゃんと知っておこう」だと思ってる。

114

どれだけ優しくて子どもが好きで愛情を持っていても悪意なく子どもの人権を蔑ろにしてしまう人はいるし、冷たくて愛想もなくて子どもが好きというわけではない人でも子どもの人権を尊重して関わっている人はいる。人間性や愛情が大事って思いがちだけど、本当に必要なのは子どもの人権を守ることだよ。

115

心配して声をかけること自体はたとえそれが傲慢であっても間違っているわけではないと思うのよね。それで救われる人もきっといるから。

僕は心配性やし後から後悔することが多いからちゃんと自覚しておきたいなってこと。心配してるのに追い詰めてしまってたらお互いがつらいからね。

116

「子どもの権利条約」というものがあることをこの機会に知ってもらえたら嬉しいです。

unicef.or.jp/about_unicef/a…

117

あえてはっきり断言しますが、専門性に欠ける保育士も倫理観を疑うような保育士も現場には多くいます。それもいち従業員に限らず、運営の主幹になっていたり社会的に信頼される立場の人もです。これはその保育士一人の問題ではなく、業界に長く蔓延る大きな問題、課題であると僕は言い続けてきました。

118

自己肯定感についての助言は「自己肯定感低いのは良くないから自己肯定感高くなるようにこんなことをしましょう」というのより「自己肯定感が低いと感じることはのは悪いことではないから、まずはそんな自分も受け入れることができたらいいね、できなくてもいいよね」くらいのが信用できると思ってる。

119

そしてそれらは、故意である場合と同様に起きてはならないことなんだよね。だから知らなきゃいけないの。虐待ってなんなのか、子どもの権利や人権ってなんなのか。保育者は特に、愛情を持って子どものためと思いながら意図せず優しく虐待していることがある。知らないことで起きていることがある。

120

「差別はよくないことだと分かっている」ことと「自分が差別をしない」ことはイコールではなくて、「差別的な心を持っている」ことと「差別的な言動をする」ことも別もので。自分が差別的な心を持っていることと、意図せず差別をするかもしれないことを受容することが、差別と向き合う第一歩だと思う。

121

「できれば気遣ってやっておくれよ」という笑顔の「さ」だったので「ご…めん…そうやんな」と素直に反省したのでした。テクニックでのそれは意識していたけれど、優しさとして相手を思ってのそれが大切なんだよなって改めて。こんなんばっかりやけど気づけたのなら次から気をつけていけばいいよね。

122

頑張ってないと、何かの役に立ってないと、存在する意味を持っていないと、そんな風に誰かに言われたわけじゃないけれどそんな風に感じてしまうことがあるんだよね。何度も言うけど、それをしてる人はもちろんすごいんだよ。ただ、同じようにみんながそう思えるような社会にしていきたいなって。

123

「つらい経験にも意味があった」って言っていいのは本人だけだよ。周りが「つらい経験も必要だ」なんて言うもんじゃない。ましてや子どもにとって自分を守ってくれるはずの存在にそれを言われたら、乗り越えようとさえ思えなくなっちゃうんじゃないかな。必要なのは信頼できる人がそばにいることだよ。

125

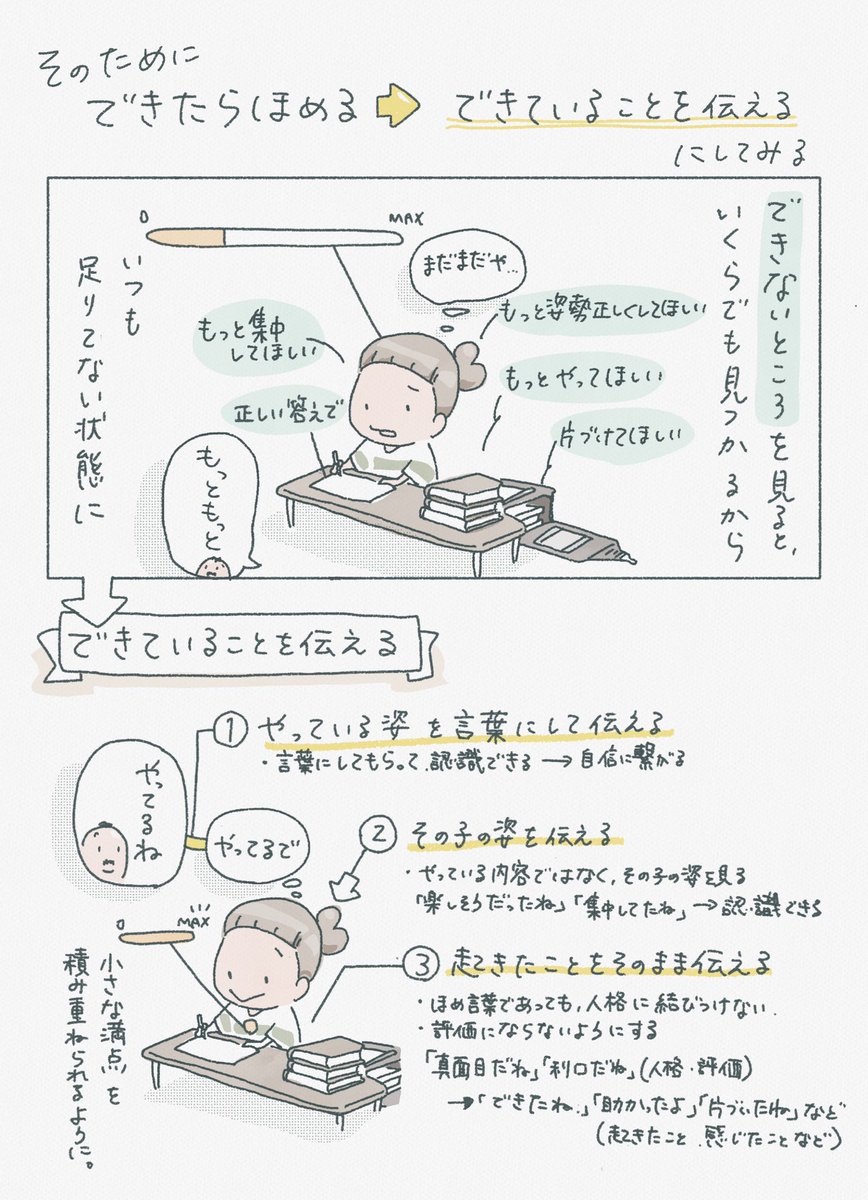

子どもが幸せに過ごせるようにっていう気持ちとあわせて、子どもの幸せを奪わないようにって気持ちも持てたらいいなと思う。その子のためになにかするというよりかは、ぼくには見えないその子の大切な何かを壊さないように気をつけていたい。「与えるより奪わない」を意識すると見え方が変わってくる。