51

困った子がいて問題児扱いしていたのに、ふと家庭環境だったり障害だったり見えなかった裏のストーリーが見えた途端にその子が支援の対象になるのって、一見ドラマチックでいい話だけど危うい。原因があるから支援するんじゃなくて、その子にしんどさがあるから支援する、そのために原因を見つけるの。

52

できるようにしていこうと話し合った。そうすると、それまで気づかなかった「ノリ」が数多くあることに気づき、その度に「いや今のはノリやん…あ、ちゃうわ。こっちのノリとか関係ないよな」と立ち止まり改めていくことができた。

完全にそういったノリをなくすことはできないだろうと思う。けれど、

53

虐待が起きるのはその保育士の適性や人間性の問題であるというような言説に僕は安易に賛成はできない。様々な場面で虐待は起こり得ることであり、そこで抑止力となるのは「これは虐待なのではないか」と内省したり指摘しあえたりすることだ。そしてそれは、人格を否定されないという心理的なに安全な

54

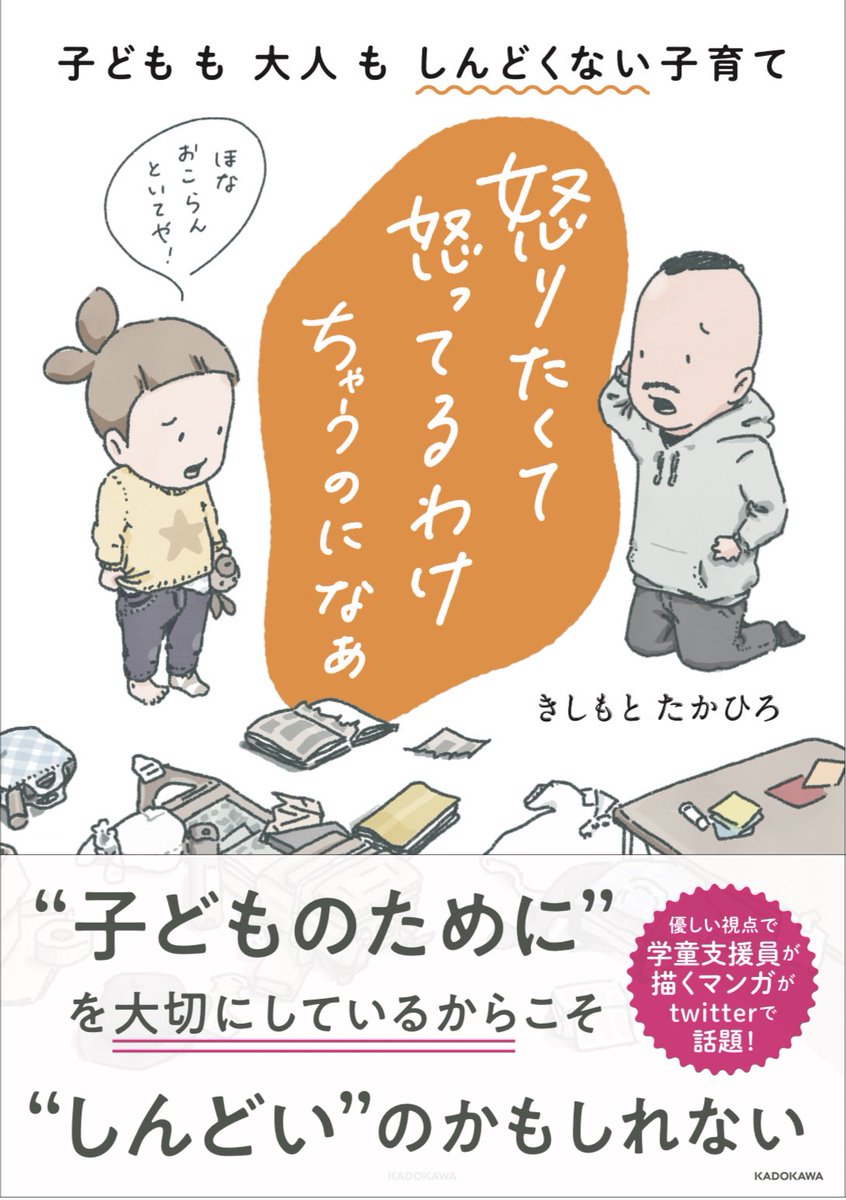

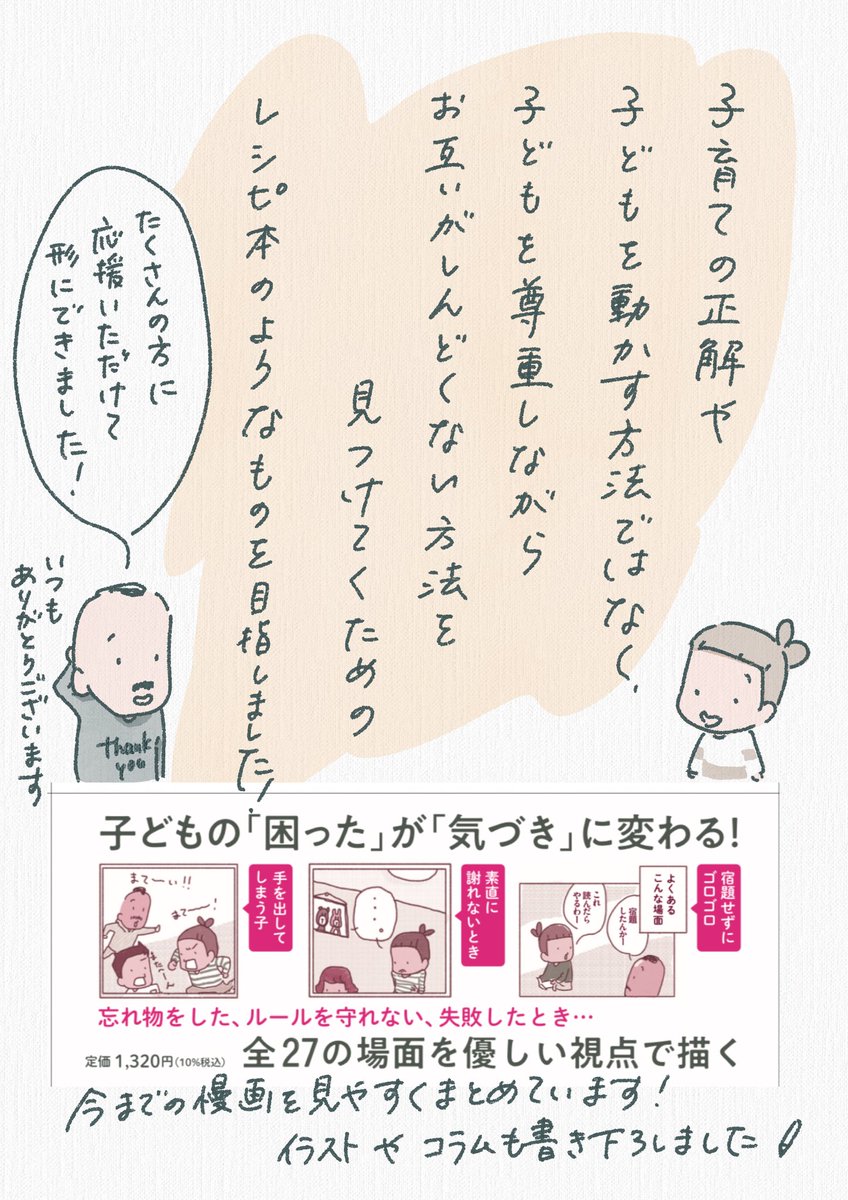

【書籍化のお知らせ】

「子どもとの関わりでぼくが気をつけたいこと」として書いてきた漫画が本になります!

2022年1月28日にKADOKAWAから発売します。Amazonで予約ができるようになりました。

amazon.co.jp/%E6%80%92%E3%8…

読んでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします!

55

起こりうることなのではないかと。重大な問題であると考えています。子どもたちにとっても、子どもを守る立場の人たちにとっても一番に心身の安全が保障されるべきであるのに、学校の評判や保身のためにそれが保障されない現状は見過ごせないです。そういった時に声を上げられなくて辛い思いをしている

56

僕は色の見分けがつかないことがあるのでいつも不安になったら確認するんだけど、こないだ「これ何色かな」って聞いたら「私には緑に見えるよ」と返ってきてなんだか嬉しかった。「その色が何色か」ではなく「それぞれが何色に見えているか」って考えられるの素敵。多様性ってそういうことなんやろな。

57

怒っても懐いてきてくれるのを、思いが伝わっているとか関係性ができているなどと思わないように。怒った後に過度にコミュニケーションを求めてくる子は特に、怖くて機嫌を取りに来ているのだということを理解しておかないといけない。間違っても、怒るけど人望があるなんて勘違いしないようにしたい。

59

60

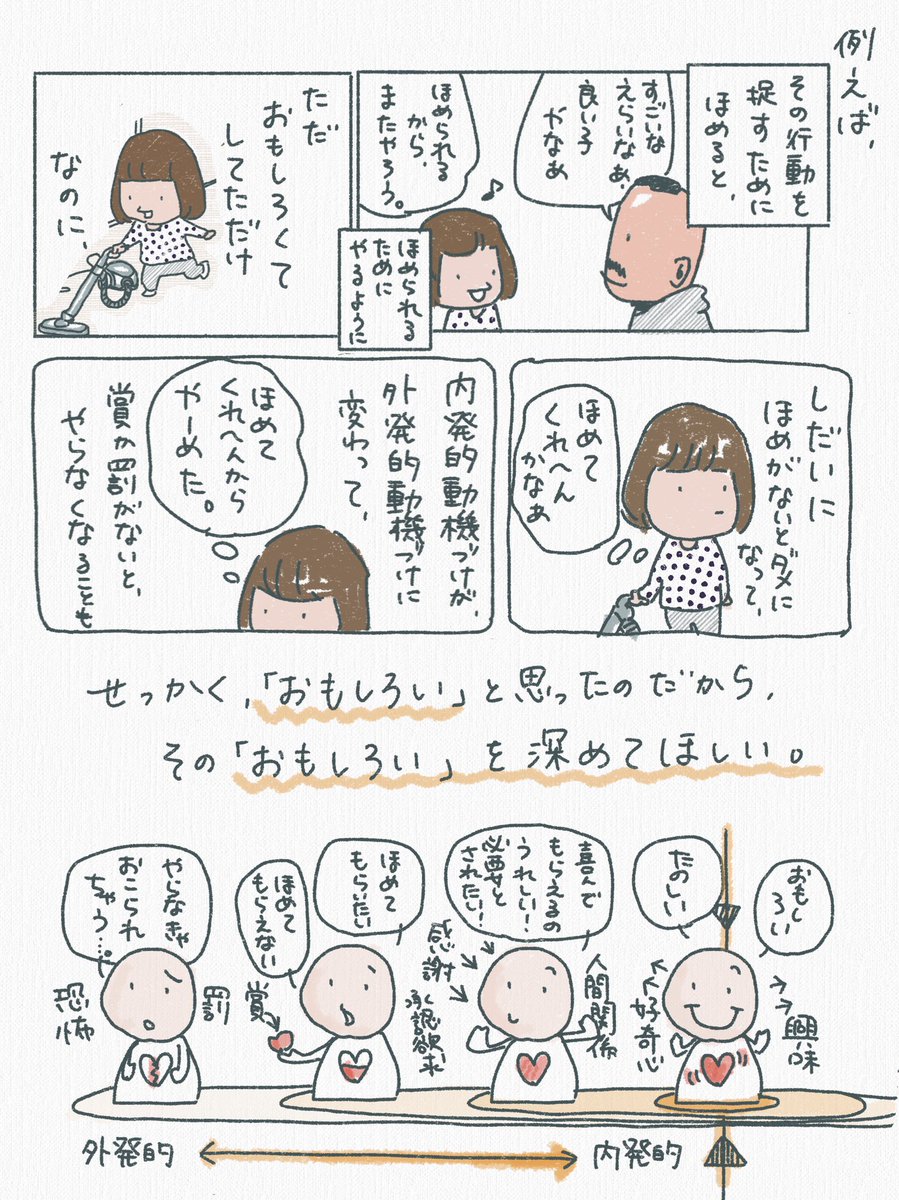

褒めるっていうのは、下手なのに上手だと言うことではなくて、かと言って上手になるまで褒めないということでもなくて、例えば練習中に「ナイスパス!」って声かけるように、おだてたり誇張したりせずに小さいナイスに気づいてそれをそのまま伝えていくこと。誰でもできるけど意識しないと難しいこと。

61

子育てでまず大切なのは、技術でも知識でもなく、「余裕」なんだよね。余裕があるだけで、色んなものが豊かになる。その余裕を作るために手抜くことは、悪いことでも仕方ないことでもなく、必要なことなんだよ。アドバイスをするのなら「手を抜いてもいいよ」ではなく「ちゃんと手を抜きなさいよ」だ。

62

これは、特定の立場の人たちを非難するためのものではなく、子どもたちや教育保育現場で働く人たちの安全が保障されるための問題提起です。よろしくお願いします。

63

「親より先に死ぬのはダメな子やで」と言った64歳に、8歳が「事故とかいじめられて自殺とかで死んだ人もいるんやからダメっていうのは違うと思うで」と諭していた。この思慮の深さはどこからくるんだろう。それを丁寧に言葉にして伝えられることもあわせて見習わなきゃな。

64

人たちも少なくないんじゃないかと友人の話を聞いていて思う。そんな時にどういった機関に相談すればいいのか、そういった問題を解決する機関を知れたら助かる教員や保育士たちは多いんじゃないかな。真摯に向き合おうとしてる人から潰れていって辛い。なにができるだろう。

65

子どもと丁寧に関わろうとすればするほど、一番必要なのは技術や知識よりも「余裕」だということを思い知らされる。けれど、ただでさえ必死ななかで少しでも余裕を持つためにしたことを、手抜きだとか愛情がないとか言われてしまうことがある。必要な余裕を持つために手を抜くことは、必要なことだよ。

66

虐待って一般的に「故意的に行われるもの」という認識だから悪人がやるものだというイメージがあるのかもしれないな。衝動や制御不能ゆえに起きたり、良かれと思って虐待とは思わずにやっているものも多くあるんだよ。自分が当たり前にやっていることや、されてきた躾や教育もそうかもしれないんだよ。

67

子どもが自分で決めたことでも、嫌になったら途中で投げ出していいし失敗したら助けてあげればいい。「自分で決めたんだから」と責任を負わせる必要はない。自由には責任が伴うと言うけれど、欲張らずまずはとことん自由を保障する。大事なのはやり抜くことではなくて、次も自分で選ぼうと思えること。

68

よくない行動を見過ごせなくて何度も注意するうちに、その行動を問題視するのではなく「何度言っても改善しないこと」や「何度言っても改善する様子がないその子の態度」に怒っていることがある。そうなったら「その子のために指摘している」ように見えて「気に食わなくて怒っている」になってしまう。

69

70

71

自分が怒らないでいられるのは、できた人間だからというわけではなく怒らなくてもいい環境にいるからだということを忘れずにいたいな。怒らなくてもいいはずの場面で怒ってしまう人を見たときには、そうせざるをえない環境にいるのかもしれないと思えたらいいな。怒りたくて怒ってるわけちゃうもんな。

72

24時間テレビといえば、生まれつき足の悪い母が「私はあんなに風に頑張ってないなって、後ろめたい気持ちになるのよ」と言っていたことを思い出す。誰かの役に立ちたいという思いを支援できるのはいいことだけど、誰かの役に立たないと価値がないと思わせる社会にはしたくないなって思う。

73

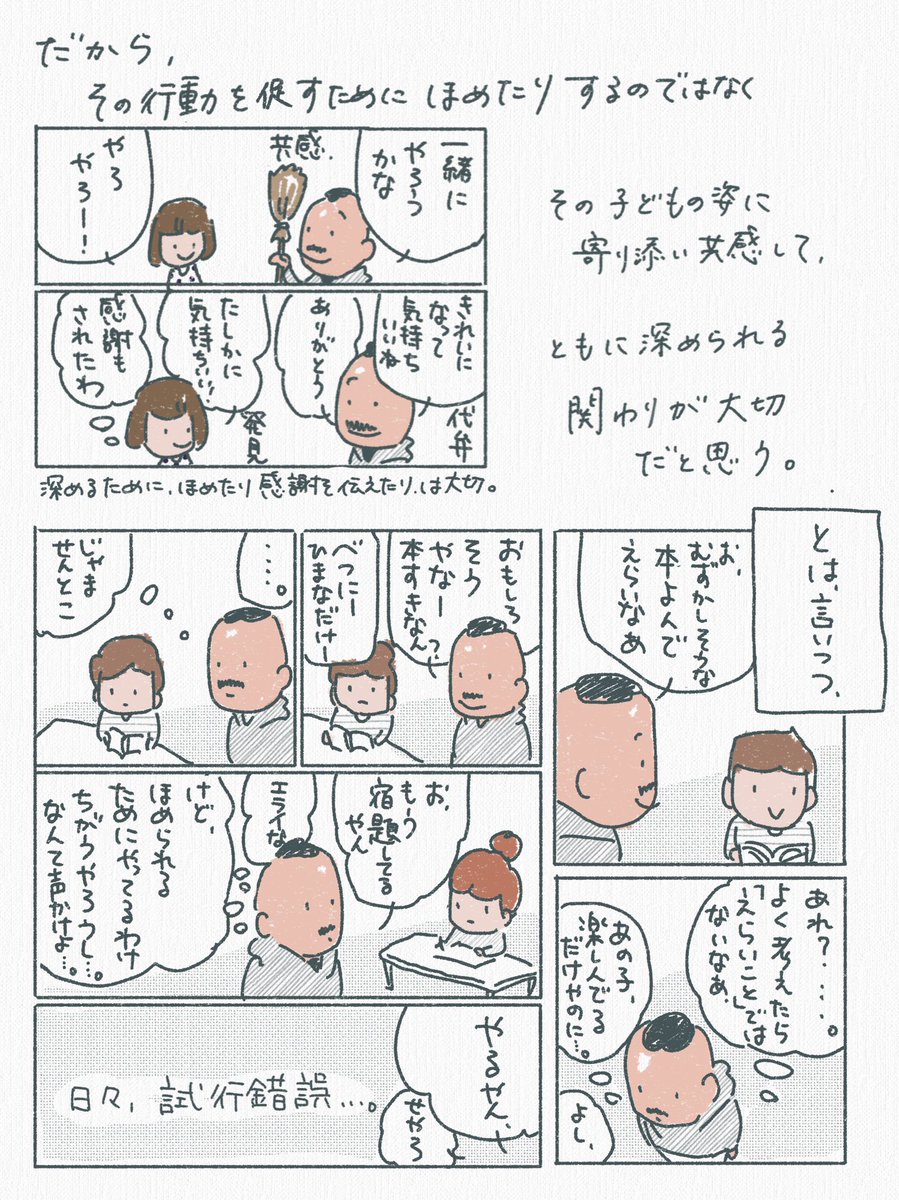

子どもと目線を合わせるとかまず子どもの話を聞くとかっていうのは、信用を勝ち取って子どもに言うことを聞いてもらうためにするわけじゃないよ。相手を思い通りに動かすためのテクニックではなく、ただ人として敬意を払うということ。それを根底に置いていないと色んなことを間違ってしまうと思うの。

74

厳しくした分だけ優しくすれば帳尻が合うと思ってしまっていることがある。その度に、「甘いものを食べたからといって鞭で負った傷が癒されはしない」と言い聞かせる。あとで褒めようが優しくしようが傷は負っているのだ。厳しくした後の優しさは自分を許すためのものだということを忘れないように。

75

子どもが明らかな差別発言をした時には「どうしてそう思うの?」と怒らずに聞いてみる。つい、「そういうことは言っちゃダメ」と蓋をしてしまいそうになるけれど、ただ無知であるだけのことが多いから、本当にそうなのかな?ってひとつずつ確認していく。必要なのは言わないことよりも知ることだから。