201

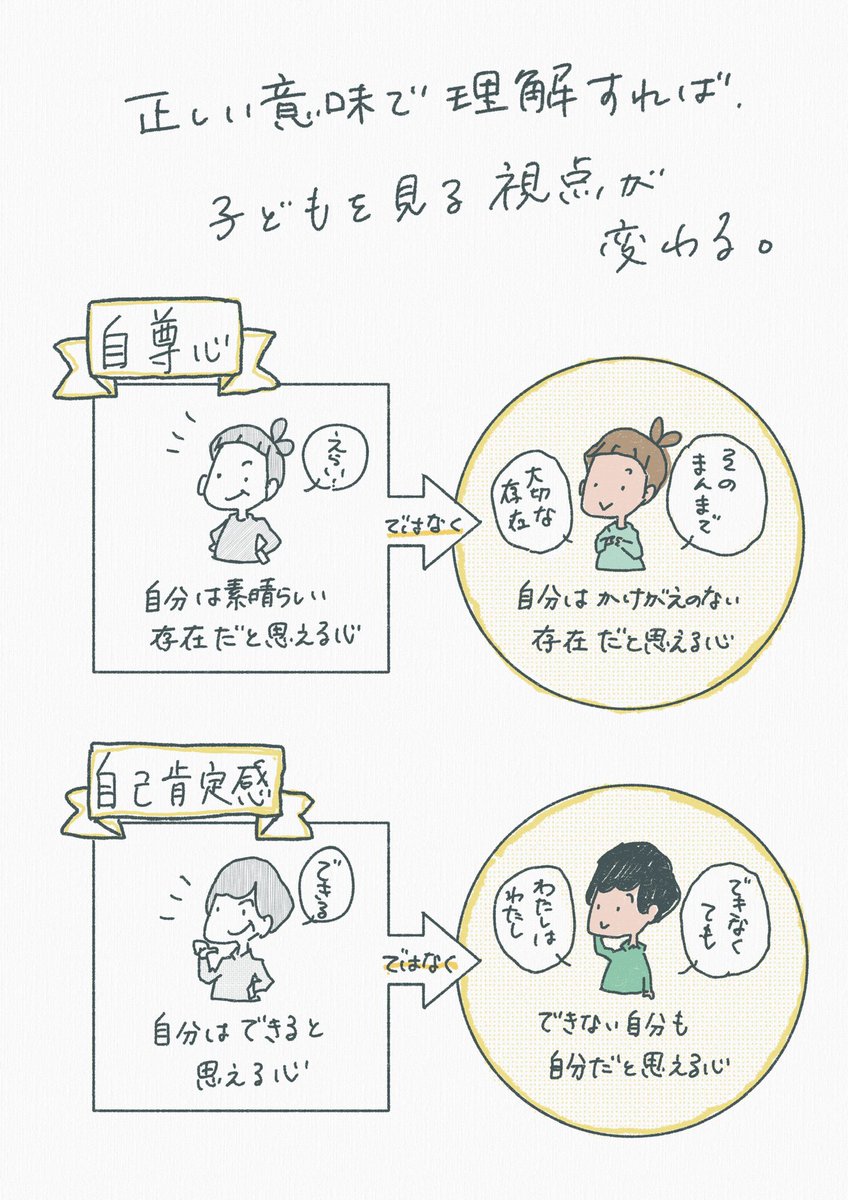

多様な社会な実現で、しつけとマナーが滅びるという仮説

note.com/1kani1dai/n/n6…

202

さっき歯医者を出たところで前の職場で担任してた親子を見かけたのに咄嗟に目を伏せて気づいてないふりをしてしまった。その子とも親御さんとも毎日たくさん話してたし、また会ったら話したいこともたくさんあったのに。悪いことをして辞めたわけじゃないのに、急に出勤できなくなってそのまま辞めて

203

僕は色の見分けがつかないことがあるのでいつも不安になったら確認するんだけど、こないだ「これ何色かな」って聞いたら「私には緑に見えるよ」と返ってきてなんだか嬉しかった。「その色が何色か」ではなく「それぞれが何色に見えているか」って考えられるの素敵。多様性ってそういうことなんやろな。

204

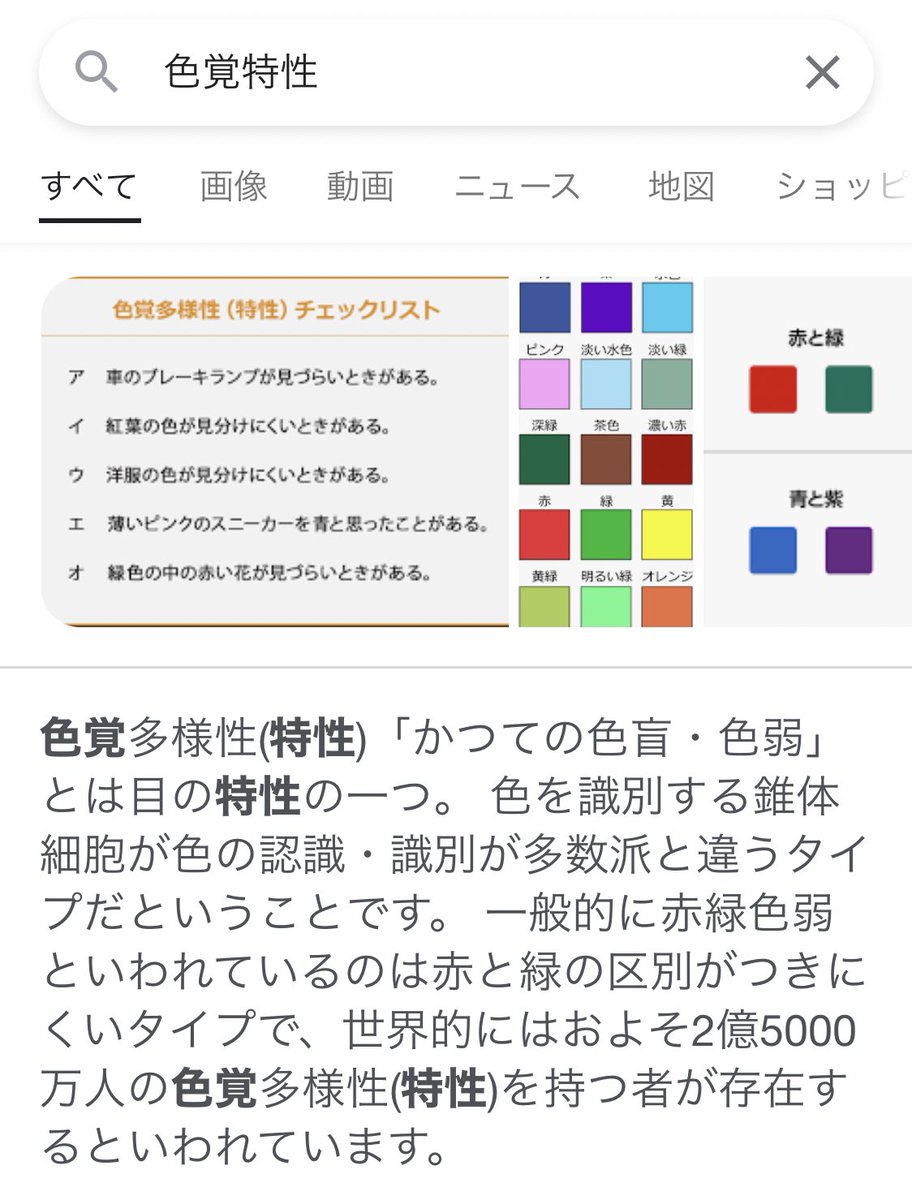

以前まで「色弱、色盲」と言われていたのが「色覚特性」って言われるようになったのは知っていたけれど、調べてみたら今では「色覚多様性」とも言われるらしい。まさにそういうことなんやなぁって実感した。meganesuper.co.jp/content/shikik…

205

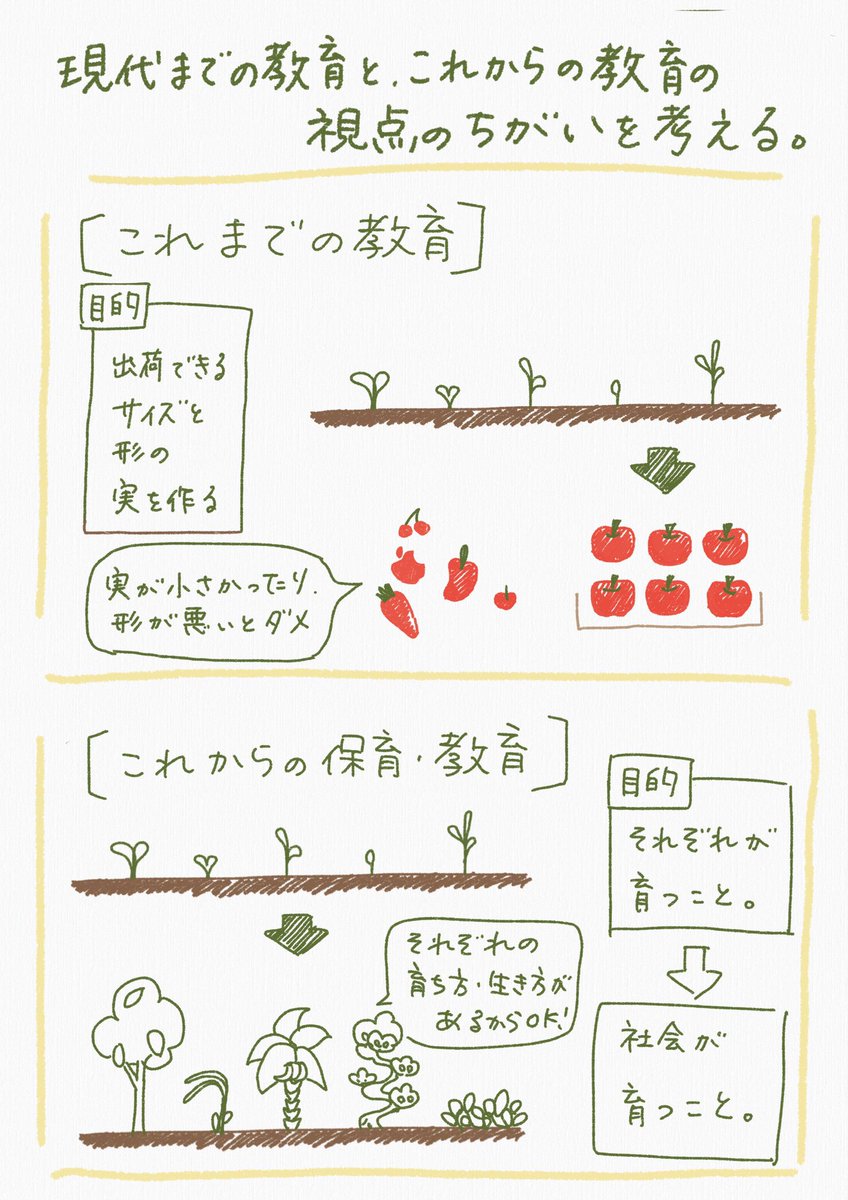

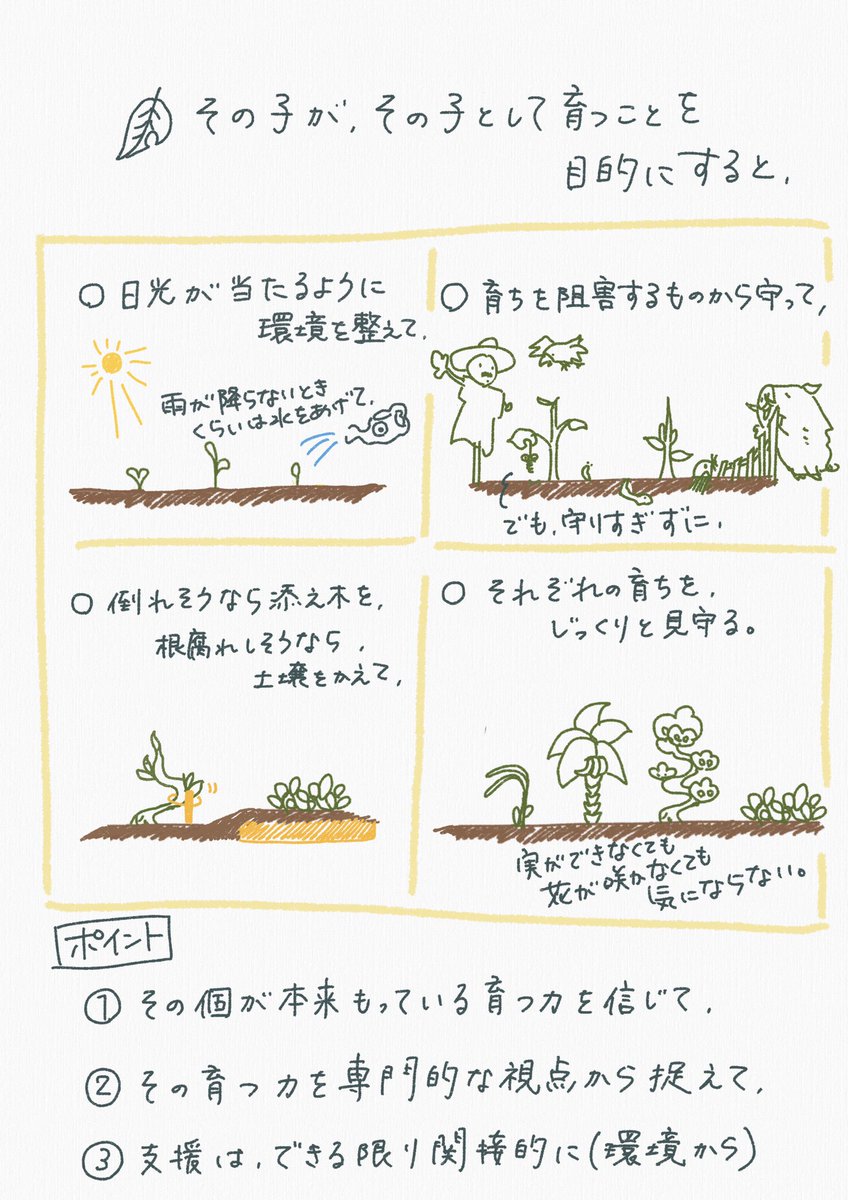

本人に人と違う特性があることが「障害」ではないんだよ。その特性があることで社会で生きていくことが困難になるから障害なんだよ。障害を認識して対処しなきゃいけないのは本人じゃなくて社会の側なんだよ。教育の現場も同じで本人のせいにして順応させることよりも環境を整えることが必要なんだよ。

206

過去の経験が今の自分を形作っているとしたら、「あの辛い経験やそれをしてきたあの人やあの人たちが今の自分を作っているってことかよ、冗談じゃないよ」と嫌な気分になったので、「その時に踏ん張った自分や、その時に支えてくれたり応援してくれた人たちが今の僕を形作った」と思い直すことにした。

207

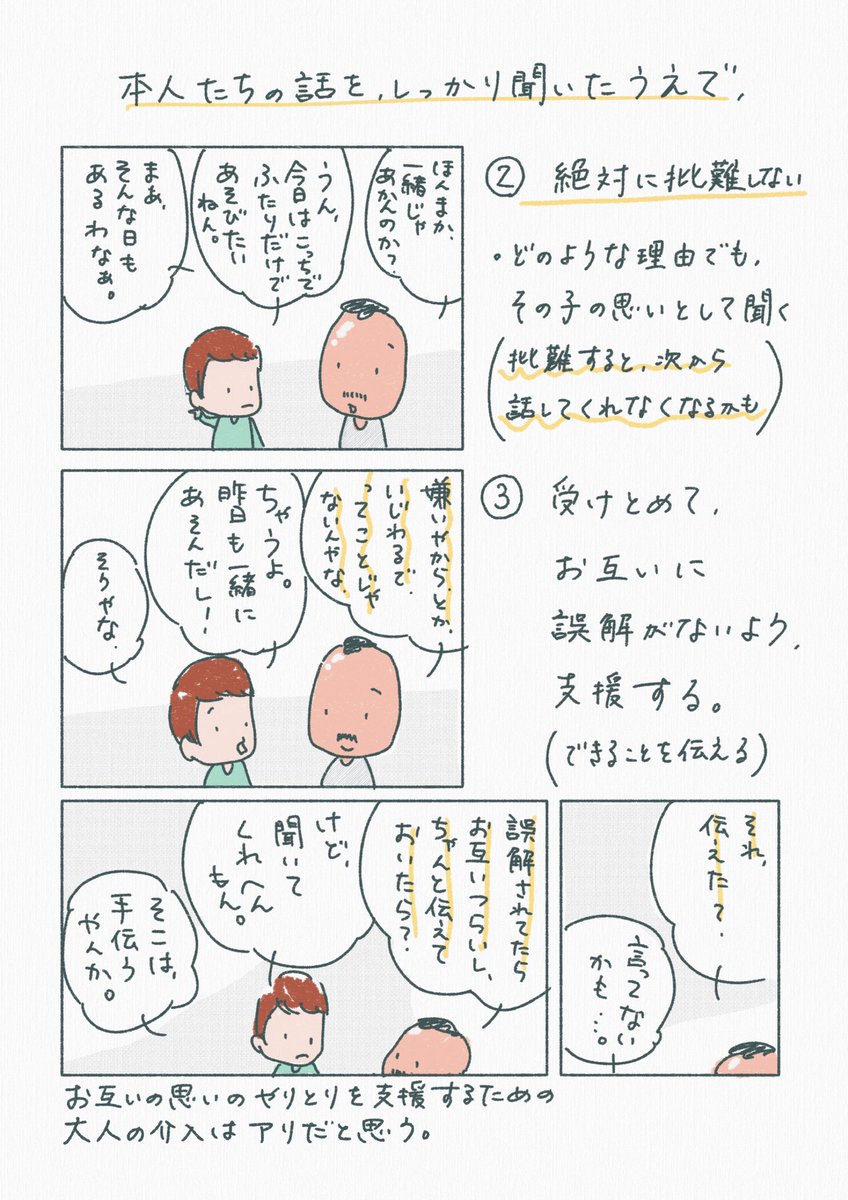

本当にやってほしくないことは「絶対にやらない」という約束はしないように。「やらない」と約束すると、やってしまった時に相談できなくなるから。約束するなら「絶対に怒らない」というこちらの約束と「やってしまったときに相談してね」という責めるのではなく助ける立場であることが伝わるように。

208

「悪いことをしたらバチが当たる」とか「善いことをしたら返ってくる」とかって残念ながら気休めで、実際は人を簡単に傷つける人が幸せに生きていけるし、優しい人こそ辛い思いをしていたりする。人に優しくすることを子どもに伝えるときに、その子の自己犠牲になっていないかはちゃんと考えていたい。

209

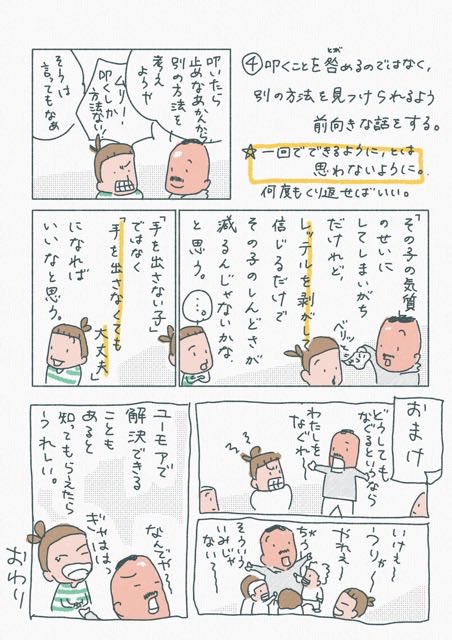

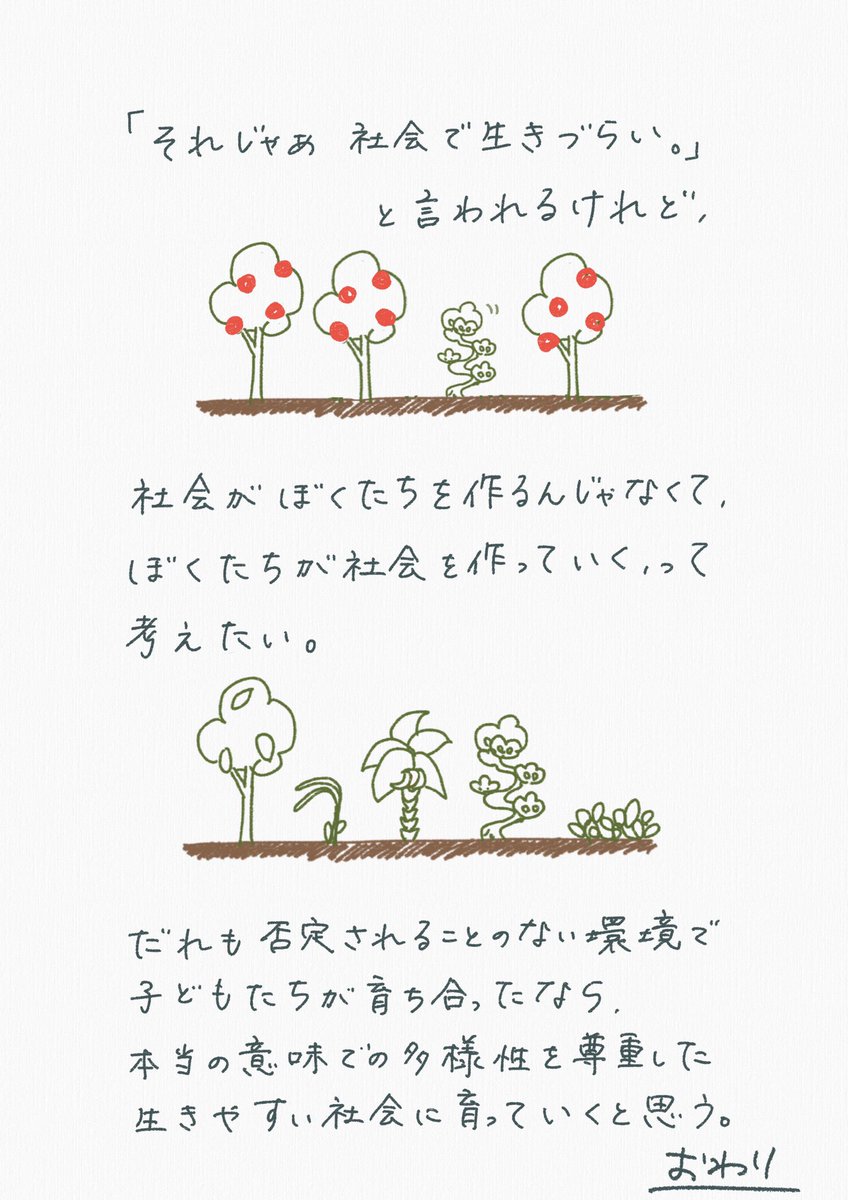

「辛い思いをさせてでも不条理な社会に適応するよう育てるのが大人の責務」ではないよ。「いまできる限り辛い思いをさせずに、大人になってから不条理に適応できなくても辛い思いをしなくてすむ社会を作ること」が大人の責務だよ。簡単なことではないけど諦める理由を子どものせいにしちゃいけないよ。

212

子どもに必要なのは、社会の厳しさを教えてくれる存在じゃなくて、社会の厳しさを感じた時に助けてくれる存在だよね。

213

厳しさや理不尽を感じず生きることはありえないし、ただ助けるだけでは解決しないと思うこともあるけれど、それでも僕は「時には厳しさも必要」という言葉は使わないようにしている。その言葉は子どもに辛い思いをさせることに目を瞑るための言い訳に使ってしまうことが少なくないから。

214

どれだけ「しんどい思いをさせないように」と思っても、やむなく厳しい思いをさせてしまうことはあって、それを正当化してしまわずにちゃんと受け止めながら、少しでもその子の今がしんどくないように、その子のこれからがしんどくないようにって考え続けることが大切なんだと思う。

215

「いま助けたら本人のためにならないんじゃないか」と悩んだ時には、迷わず助ければいい。その助けはそのば限りのものではなく、その子が「自分を大切にして思って守ってくれる人がいるんだ」と感じてもらう経験であり、そのままその子の生きる力になるから。助けてあげればいい。守ってあげればいい。

216

誰かにどこかで言われた「変だね」とか「下手だね」って言葉がふと呪いのように現れて自分を容赦なく否定してきて生きるのがしんどくなることもあれば、誰かに何気なく言われた「いいね」とか「おもしろいね」が御守りになって、その言葉だけでずっと生きていけるような気持ちになれることもあるよね。

217

何度でも言うけど、「子育ての第一義的責任は親」というのは「親がちゃんとやれよ」ではないよ。難しいことや困ることがあったら公助や共助が備えていて支えるから、まずは安心してそれぞれの家庭で子育てをしてみようねってことだよ。周りがするのは責めたり追いつめることではなく支援することだよ。

218

今ちょっと苦手なことやってるんだけど、こないだ8歳の友人が「プール苦手やってんけど、できなかったらできるとこまでやればいいって思ってやってたら嫌じゃなくなった」って言ってたの思い出して、5分おきに投げ出しそうになるたびに「できるとこまでやればいい」って言い聞かせてがんばってます。

219

肯定はできなくても「否定しない」はできるかも。手を貸すことはできなくても「突き放さない」はできるかも。優しくはできなくても「意地悪しない」はできるかも。好きになれなくても、「嫌わない」はできるかも。いつもうまくはいかなくても、こうやって小さく積み重ねていくことはできるかも。

221

222

「察して」ではなくちゃんと言葉で伝えられるようになるためのに必要なのは、まずは察してもらって受け止めてもらえる経験なんだよね。その上で、言葉のコミュニケーションを積み重ねていく。突き放されるなら伝えようとは思えないよね。受け止めてもらえるから伝えようと思えるんだもんね。

223

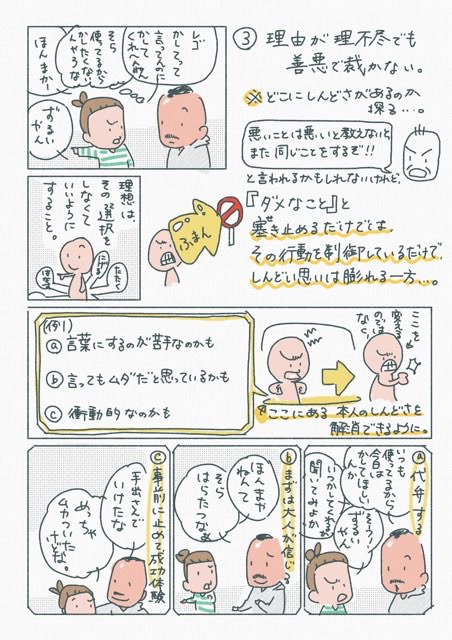

「子育てがうまくいく方法」という類のものが「子どもを思い通りに動かす方法」になってしまうの、「子どもとの生活を快適にする方法」とか「お互いにしんどくなく過ごす方法」とかになればいいなってずっと思ってる。保育の話をするなら保育で一番大事な子どもの人権を大切にする内容であってほしい。

224

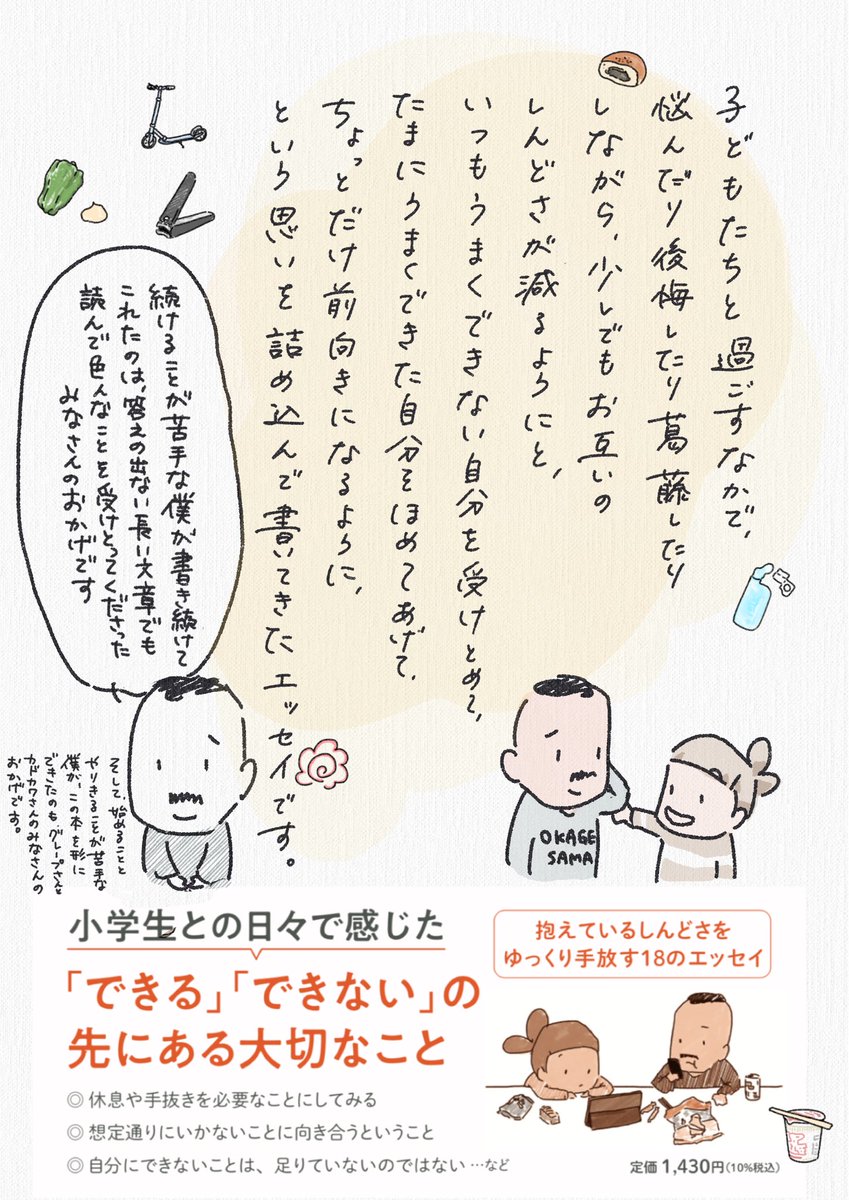

【書籍化のお知らせ】

grapeさんで連載中のコラム「大人になってもできないことだらけです」が一冊の本になります!

KADOKAWAさんより2022年9月15日に発売です。予約開始しています!amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E4%B…

一緒に悩んで笑って落ち込みながら少し元気になってもらえたら嬉しいです。

225

「子育てをしている」と考えると、どこかにゴールや正解があるように思えてうまくいかないと追い詰められてしまうから、「子どもと生活を共にしている」と考えてみる。生活のなかでできないことや育ちに必要なことは手を貸し合う。そう思えたら、うまくいかないのも生活のなかの一場面って思えるかも。