251

「親より先に死ぬのはダメな子やで」と言った64歳に、8歳が「事故とかいじめられて自殺とかで死んだ人もいるんやからダメっていうのは違うと思うで」と諭していた。この思慮の深さはどこからくるんだろう。それを丁寧に言葉にして伝えられることもあわせて見習わなきゃな。

253

ひとりの保育士が現場を去ることを、たった一人職員が減っただけだと思っていないか。その人の人生の可能性もこの業界の未来も、色んなものを潰しているんだということをそろそろちゃんと考えなきゃいけないと思う。えらい立場にいる自分よりも一年目のその人が去ることのほうが大きな大きな損失だよ。

254

その子にとっての特別な人として記憶に残らなくてもいいから、「自分は大切にされていた」という経験だけはその子に残したい。いつか不安になった時に「誰か覚えてへんけど大切にしてくれていたよな」と思い出してくれたら。自分は大切にされるべき存在だということを疑うことなく育っていってほしい。

255

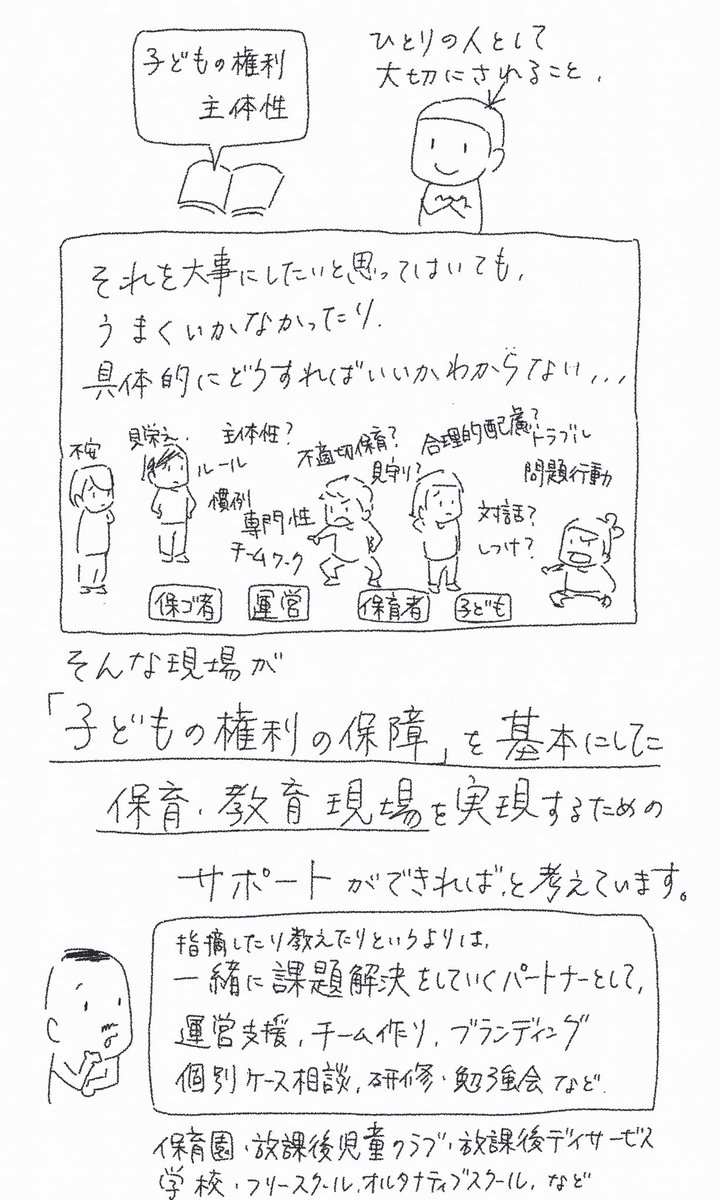

虐待が起きるのはその保育士の適性や人間性の問題であるというような言説に僕は安易に賛成はできない。様々な場面で虐待は起こり得ることであり、そこで抑止力となるのは「これは虐待なのではないか」と内省したり指摘しあえたりすることだ。そしてそれは、人格を否定されないという心理的なに安全な

256

状態でこそできること。「人格に関係なく誰にでも起こり得ること」という前提があれば、指摘を受け入れ内省できるはずのことが、これを「その人が悪い」としてしまうことで「自分に限ってそんなことは」「あの人に限ってそんなことは」と自己防衛に走り内省できず抑止力もなくなる。また、組織としても

257

「その人を罰して排除すれば解決」としていては、また同じ問題は起きその度に被害者が生まれることになる。虐待は絶対にあってはならないことだ。それを「絶対にありえない」と断罪して終わるのか。「絶対に起こしてはいけない」と向き合うのか。許せないという気持ちの次に僕たちはどちらを向くのか。

258

虐待って一般的に「故意的に行われるもの」という認識だから悪人がやるものだというイメージがあるのかもしれないな。衝動や制御不能ゆえに起きたり、良かれと思って虐待とは思わずにやっているものも多くあるんだよ。自分が当たり前にやっていることや、されてきた躾や教育もそうかもしれないんだよ。

259

そしてそれらは、故意である場合と同様に起きてはならないことなんだよね。だから知らなきゃいけないの。虐待ってなんなのか、子どもの権利や人権ってなんなのか。保育者は特に、愛情を持って子どものためと思いながら意図せず優しく虐待していることがある。知らないことで起きていることがある。

260

子どもが好きで優しいと言われて生きてきた人が自覚なくパワハラや虐待をしている場面を見てきたし、子どもやに興味なく生きてきた無愛想な人が子どもの権利を学んで、それが守られるように試行錯誤しながら保育する姿も見てきた。どんな人間性かではなく、どうやって向き合い行動するかだと僕は思う。

261

これは、加害をした人を擁護するものではなく保育士として問題解決に向き合う時にどんな姿勢でいたいかという意図でのツイートです。虐待は絶対にあってはならないことだということは繰り返しになりますが改めて記しておきます。そのためにどう考え行動するのかを考えたいのです。

262

あえてはっきり断言しますが、専門性に欠ける保育士も倫理観を疑うような保育士も現場には多くいます。それもいち従業員に限らず、運営の主幹になっていたり社会的に信頼される立場の人もです。これはその保育士一人の問題ではなく、業界に長く蔓延る大きな問題、課題であると僕は言い続けてきました。

263

267

お寿司なので手で食べる選択もありますが、僕はアレルギー体質で肌も弱いので、肌からのアレルゲン吸収による食物アレルギー発症を予防するために、基本的に手で食物を触らないように(触ったらすぐに洗うように)しています!ポテチも箸です!

268

269

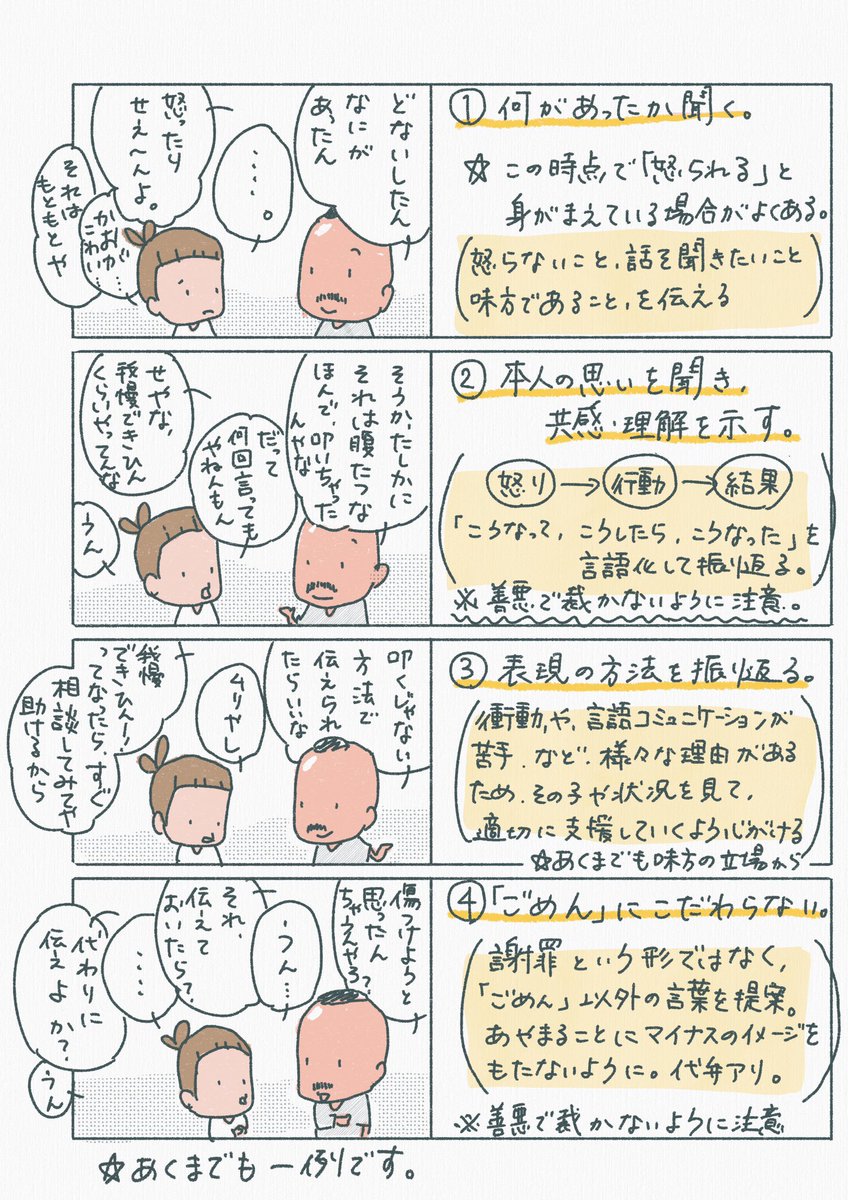

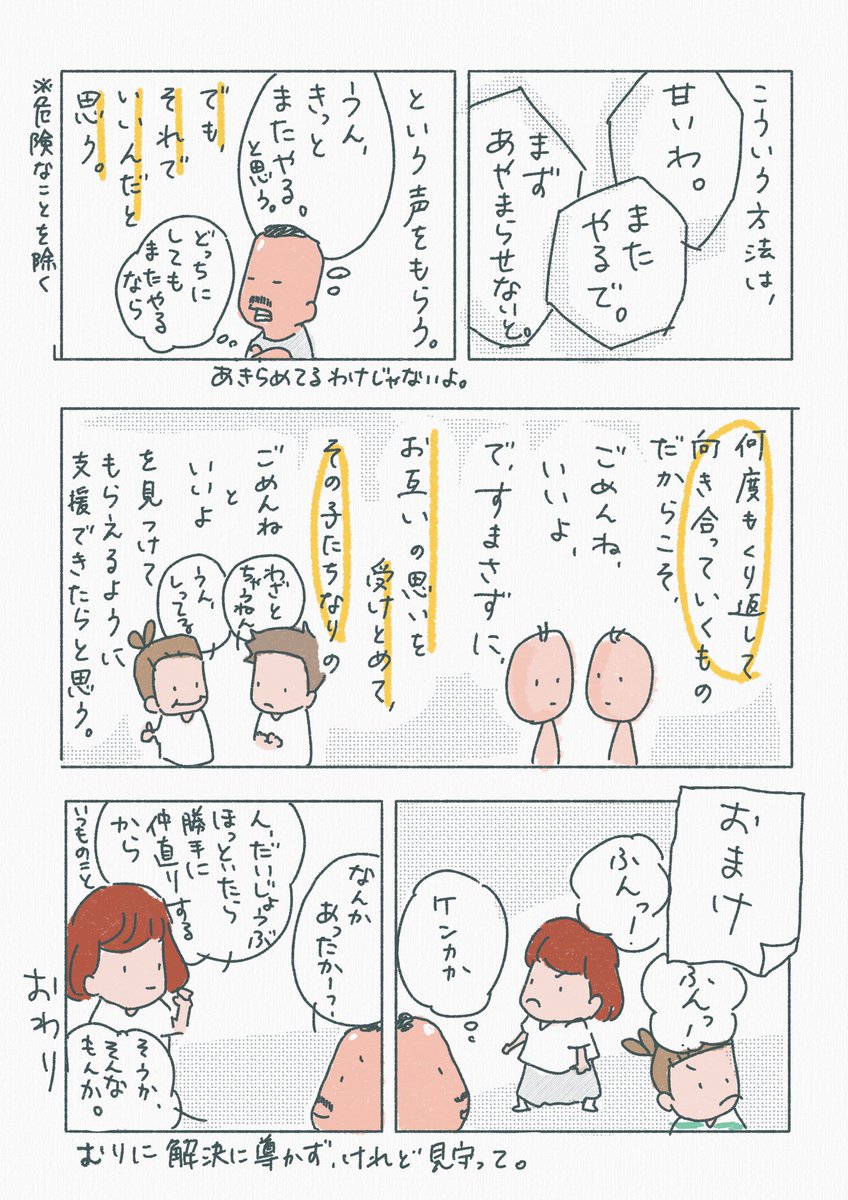

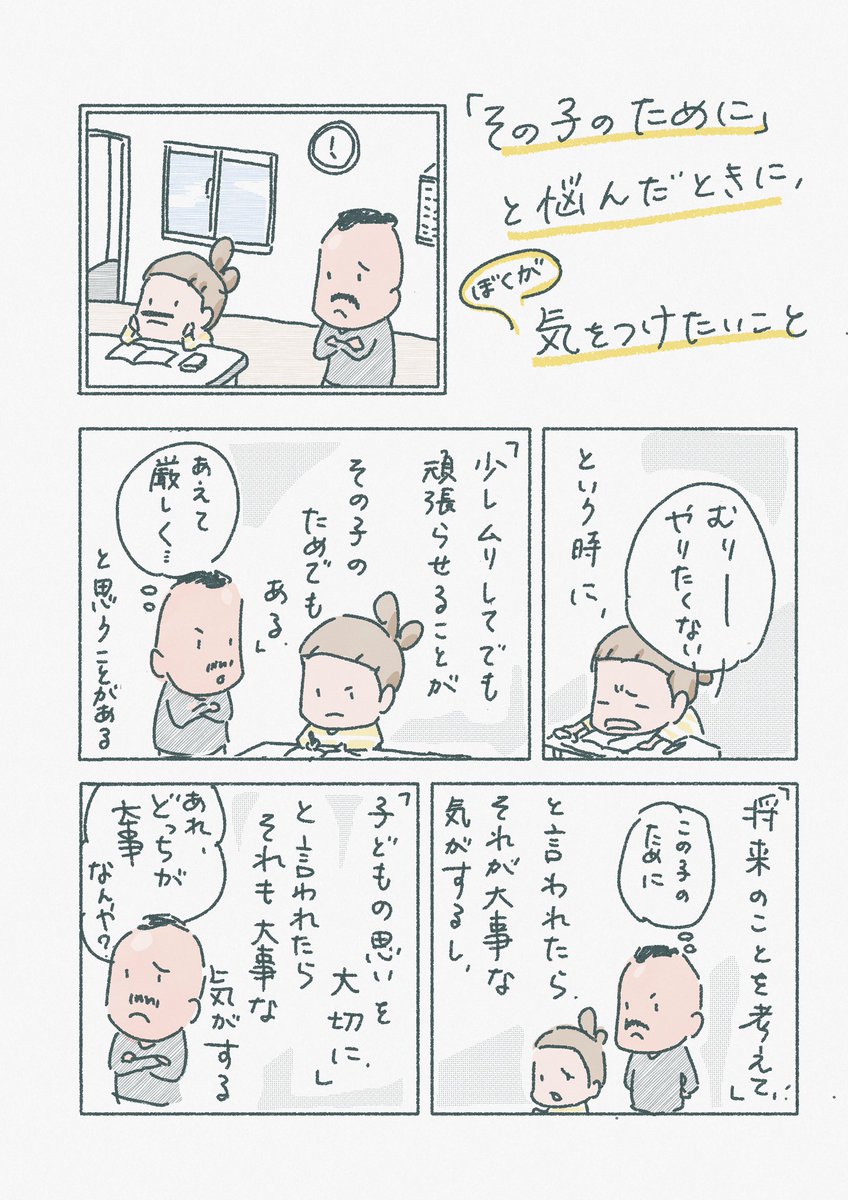

子どもの気持ちが「知られたら怒られる」から「相談したら解決してくれる」に変わるための関わりを積み重ねる。「失敗したら責められる」から「失敗しても助けてくれる」に変えていく。どちらも、その子の努力で変わるのではなく、こちらの関わり方次第で変わるもの。味方だと知ってもらえるように。

270

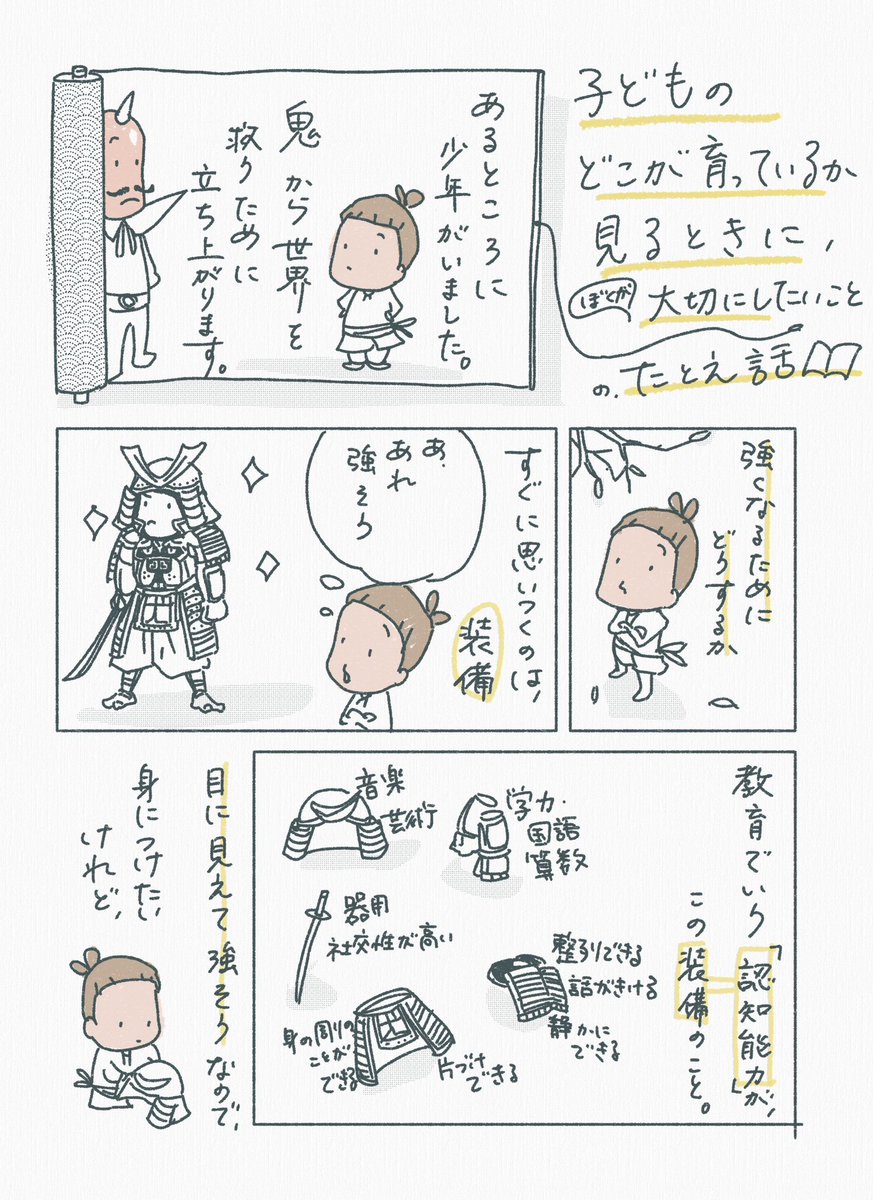

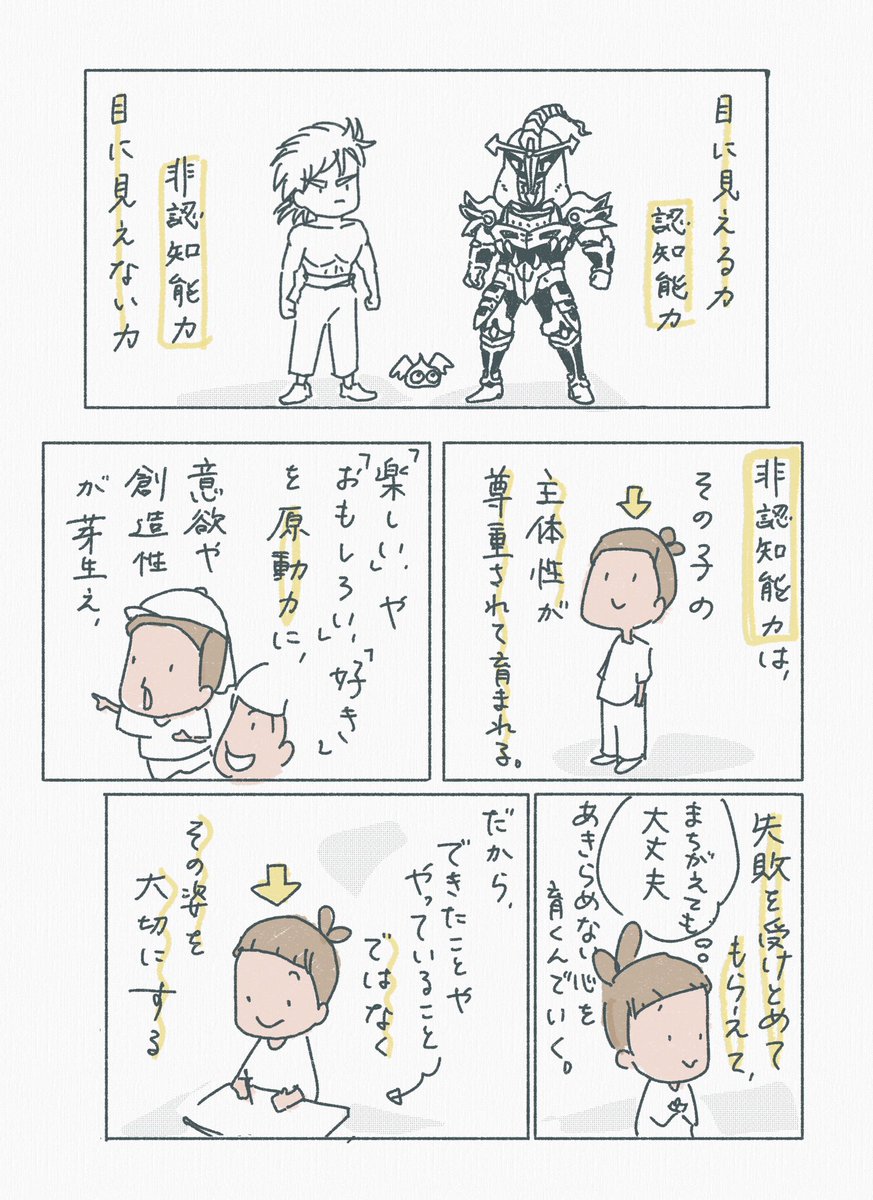

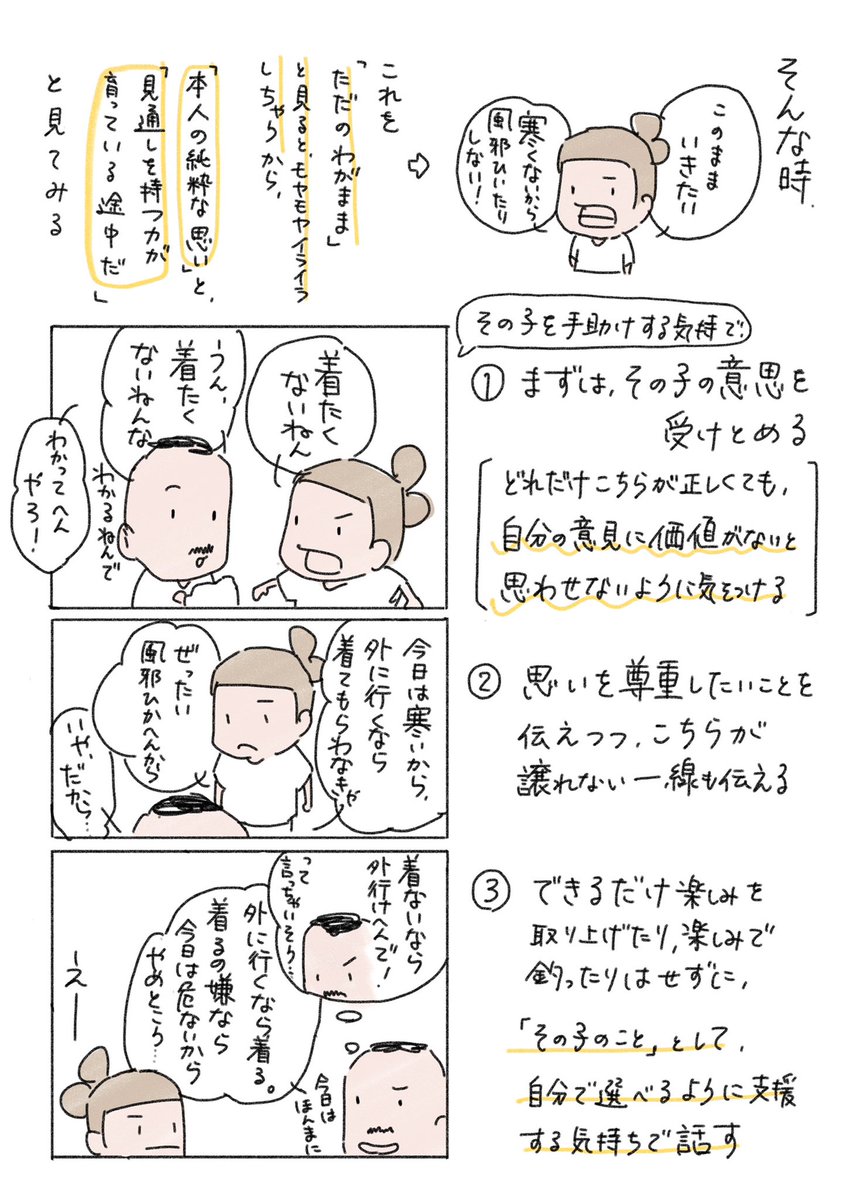

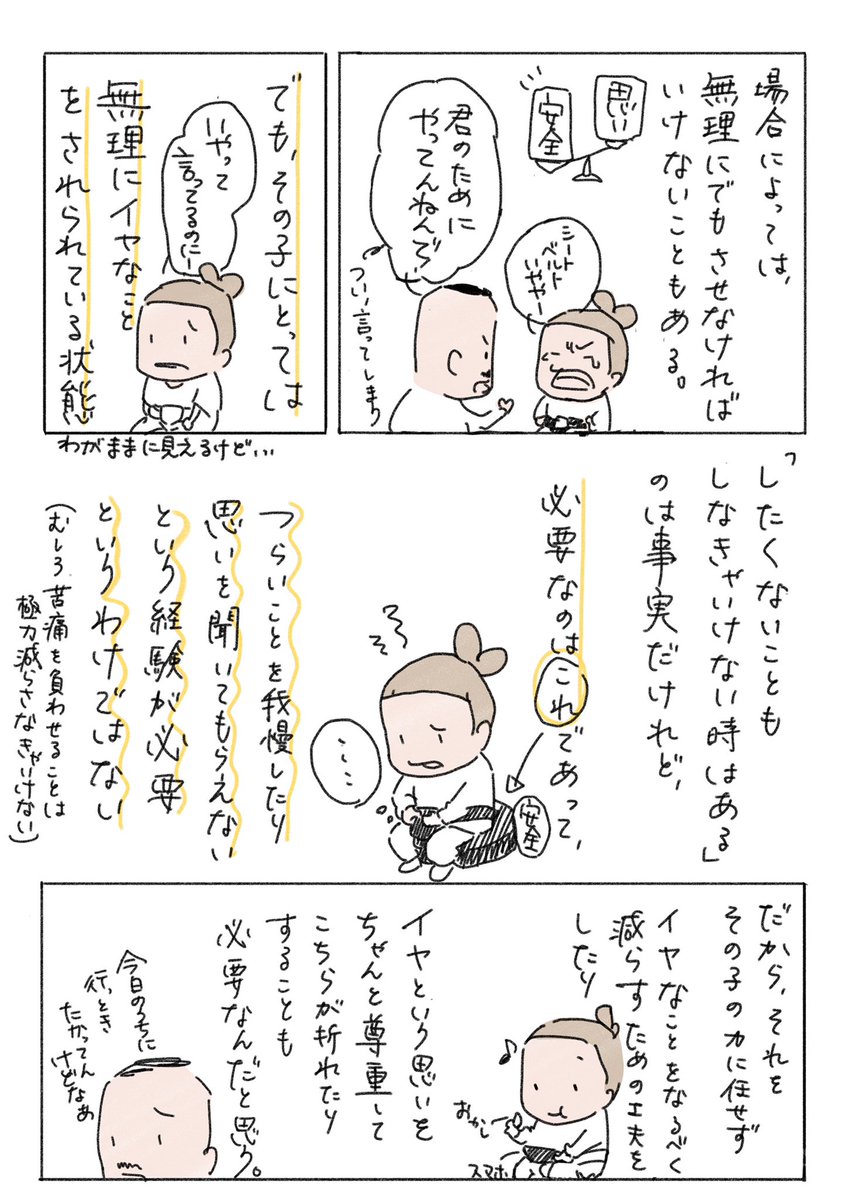

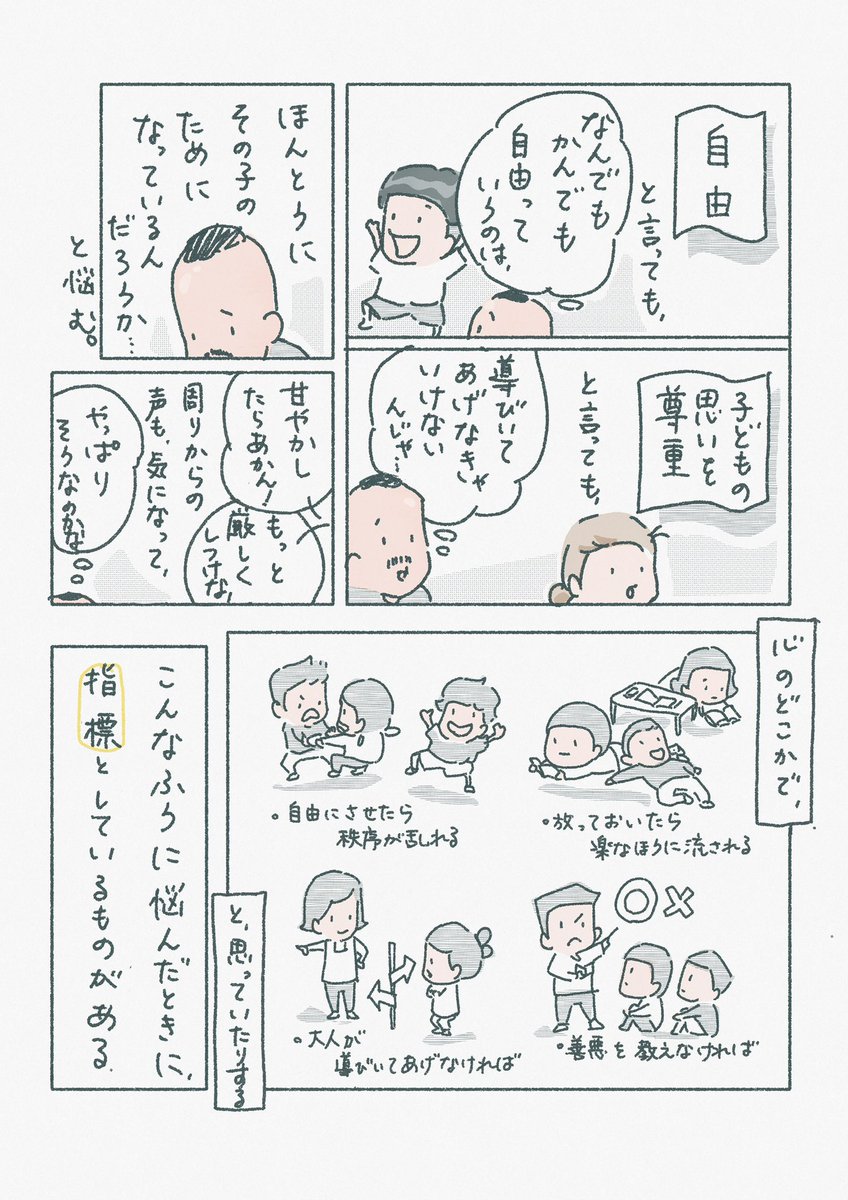

いい子育て方法というものが、自分から片付けるようになるとか勉強するようになるというような、大人が求める姿に近づけるためのものだと、表面的にどれだけいい関わり方だとしても子どもも大人も追い込むことになる。「ひとりの人として敬意を払いコントロールしようとしない」を前提にしようよ。

271

事が進んでほしいという思いは誰だって持っていて、それは自分勝手なことでも悪いことでもない。そんな自分がいることをまずは許してあげて、その上で立場や関係を利用してそれを強行してしまわないように、ちゃんと相手をひとりの人として尊重できるように気をつけていく。それが折り合いだよね。

272

怖がらせて言うことを聞かせようとする自分に気づいてやめたら、今度は不機嫌な態度で思い通りに動かそうとしている自分が顔を出す。それをやめても、褒めておだてて思い通りに動かそうとしていたり、自然な会話を装いながらも最終的には思い通りに動かそうとしている自分がまだいる。自分の思い通りに

273

274

275