152

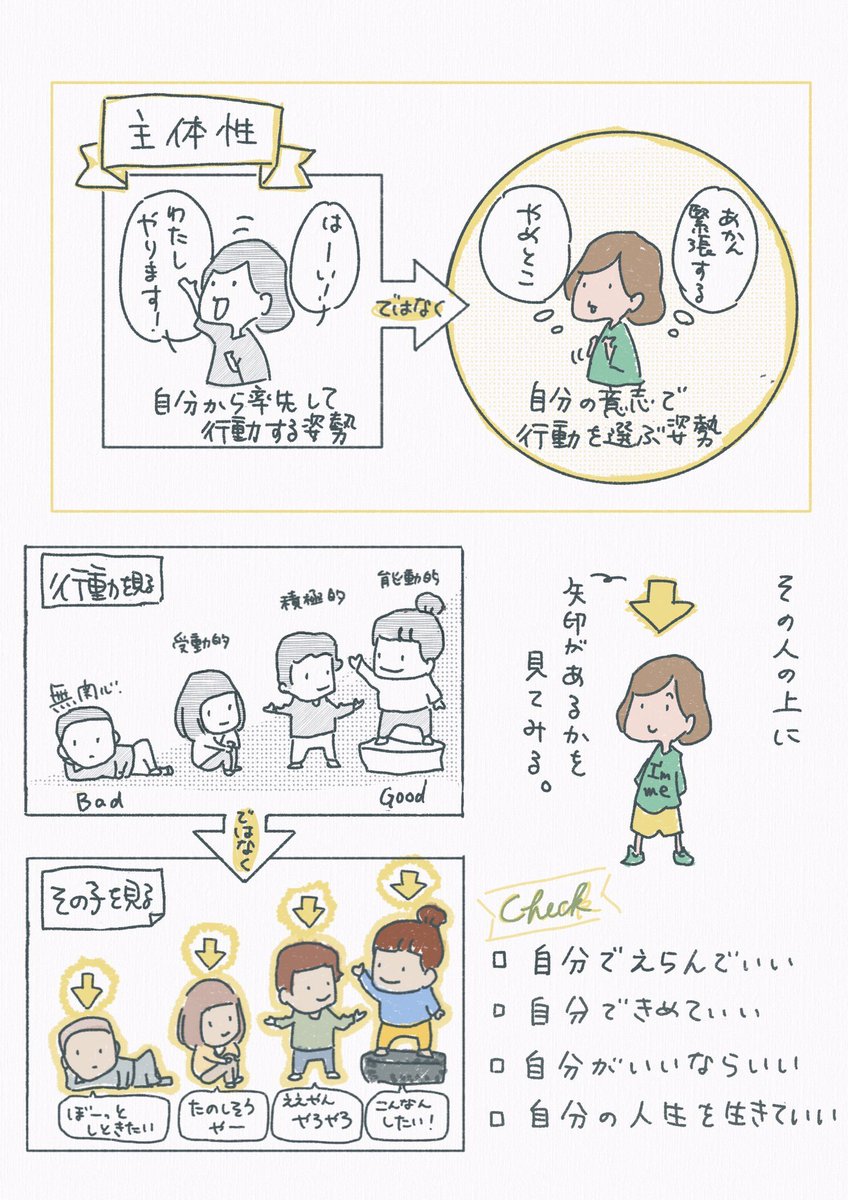

「子どもは正しい選択ができない」ではなく、論理立てて言葉にするのが未熟なだけだと考えてみると、大人が優れているのは正しい行動の選択ではなく伝え方や立場だということになる。「今これがしたい」という気持ちに優劣はないのだから、その点だけで言えば「言うことを聞かない」はお互いさまやね。

154

156

157

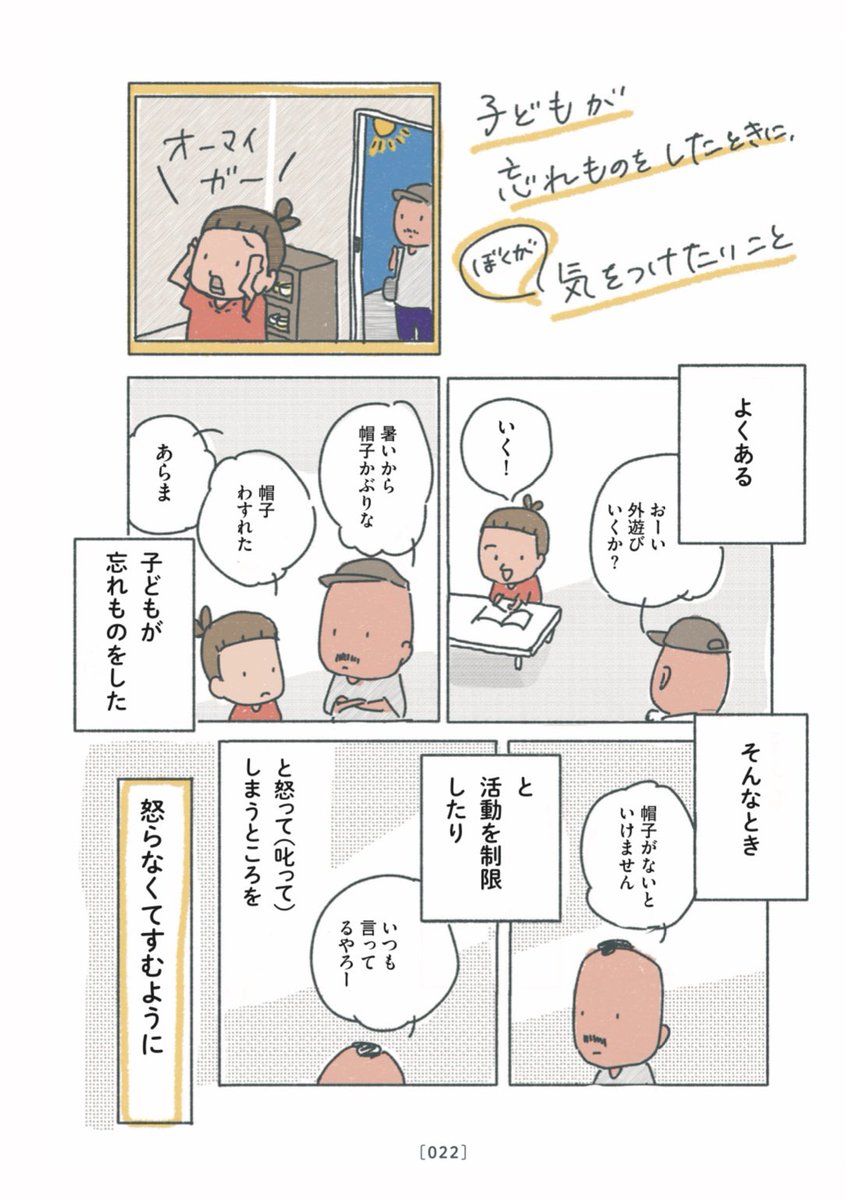

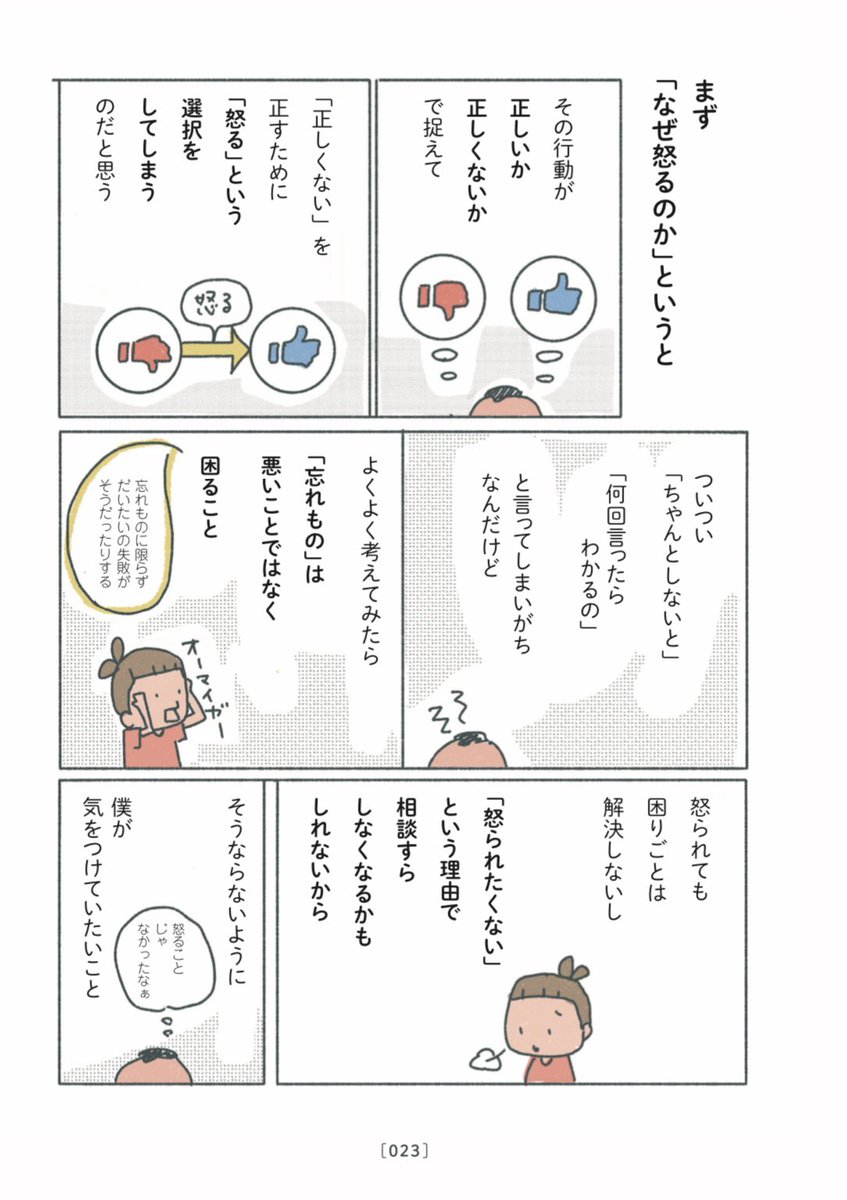

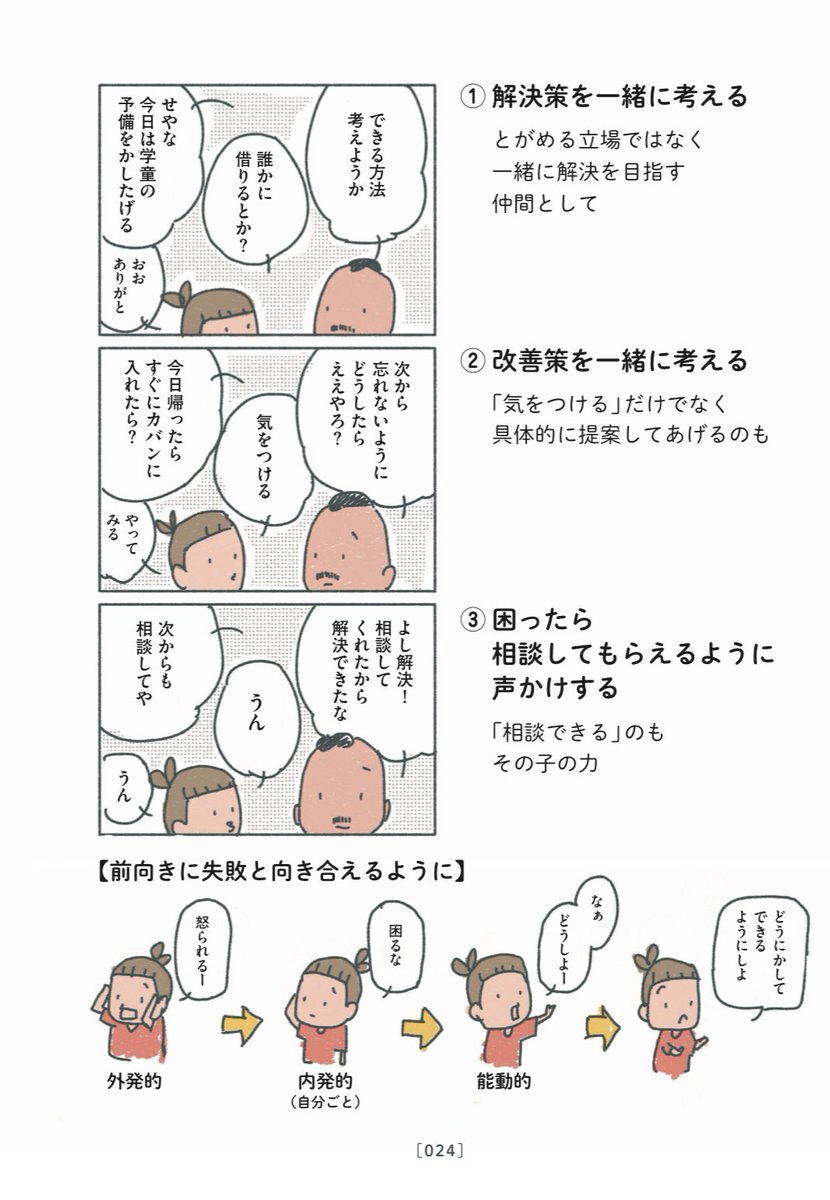

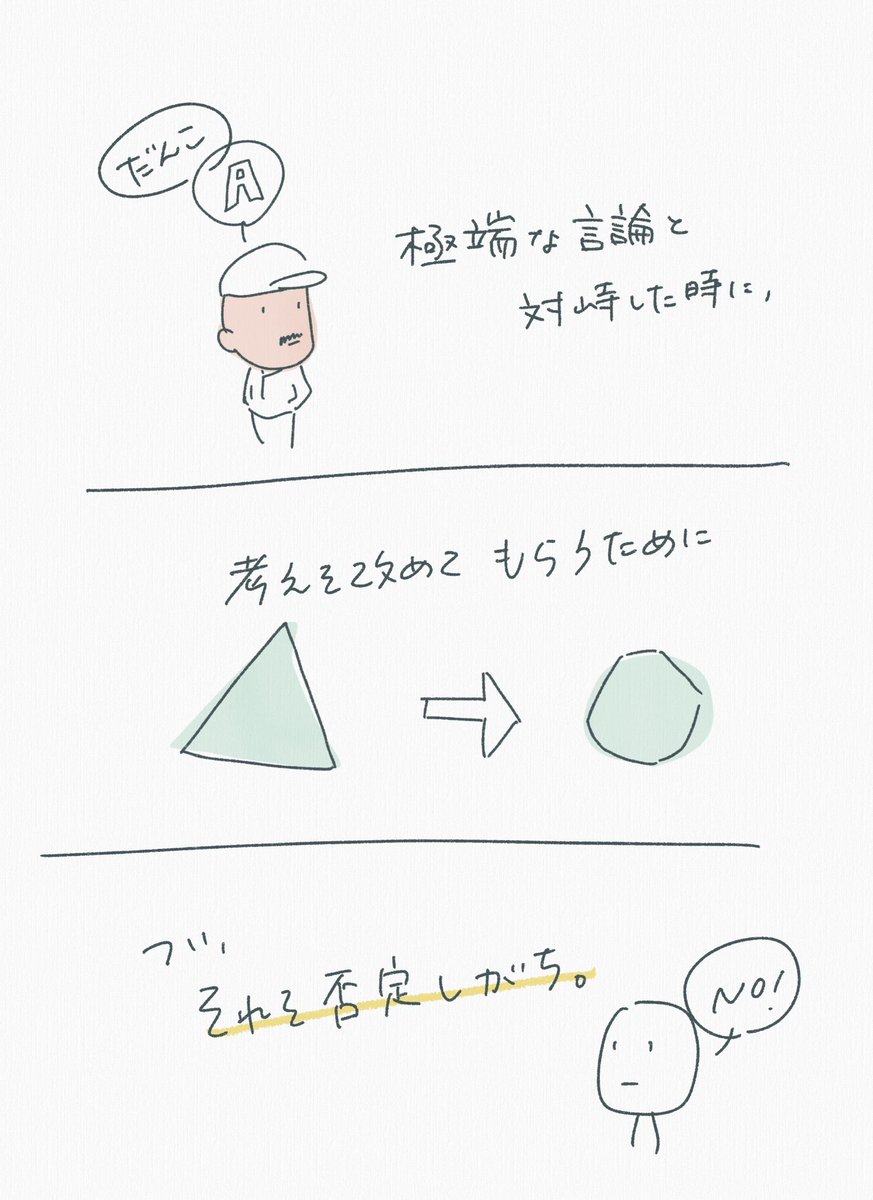

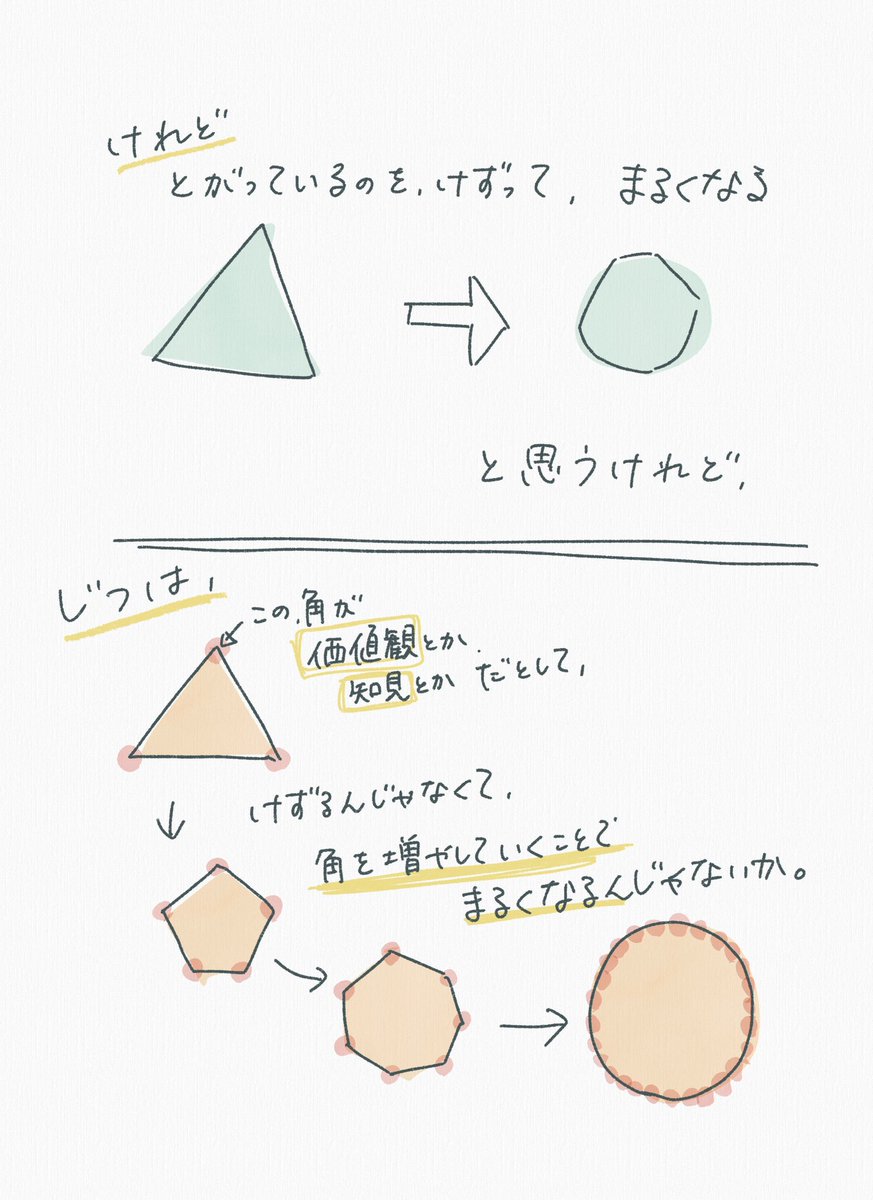

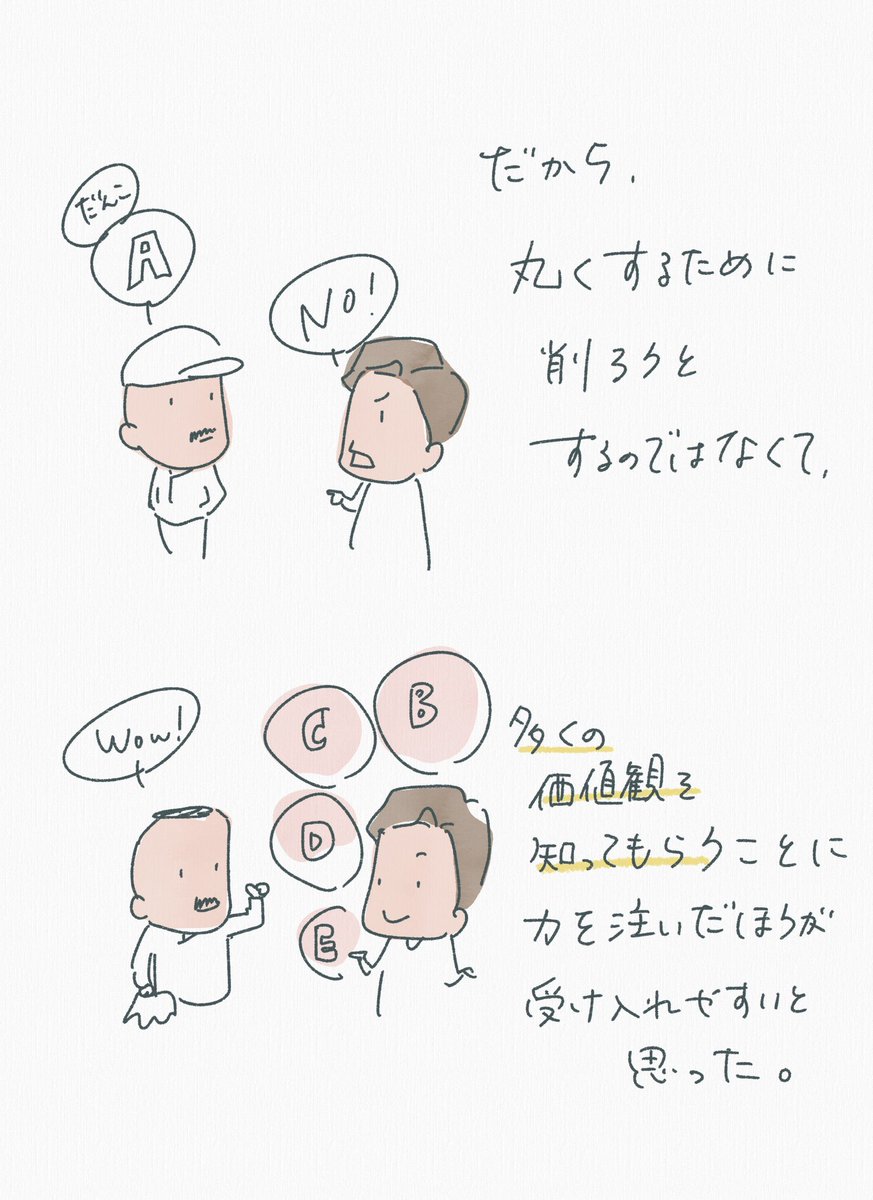

「怒ってはいけない」で追い込まずに、「怒らなくても大丈夫」を増やしていけたらいいなって思う。

158

"何回言っても直らない"と腹を立てるのは、その行為だけでなく"直そうとしないその人"が許せない、つまりは「それくらいはできて当たり前」という自分の基準をもとに相手を変えようとしているからかも。環境を整えれば解決するのに、"ちゃんとする"ことを求めてしまうとお互いがしんどくなってしまう。

159

そんなことで怒りなさんなや、ということではなく、自分で自分のイライラを増やしてたりするなあって話ね。これはこっちで解決しちゃえばええかって思えると楽になったりするよなあ、それでも許せないことは「できて当たり前」としてではなく自分が困るから嫌なことだから怒ればいいなって。

160

色んな経験をしてほしいという思いで嫌がることを少し強引に誘ってしまう時には、その子がその経験とあわせて「やりたくないことをやらされた経験」もしていることを心に留めておきたい。結果的に楽しめていたとしても、それは誘った方の手柄ではなく、嫌なことでも楽しめたその子の力だということも。

161

会議に参加できなかったことについては謝罪するけれど、執拗な嘲笑を受けて気分を害したということを表明し身を守るためにその場から立ち去るという選択をしたことについては謝りませんと伝えた。「よくあるノリでしょう、あれくらい受け流せないとダメだよ」という旨のことを年上の会議責任者は悪びれ

162

ノリとイジメについて。以前の職場で、別部署の職員たちが集まる会議に参加した際にミスとも呼べないようなことを数人から執拗に嘲笑され、耐えかねて離席したことがある。離席前に直属の上司に確認をとっていたけれど、会議終了後に呼ばれて会議の責任者二人と上司二人に囲まれて謝罪を要求された。

163

説教を受け謝罪を強要されることはあまりにも理不尽で不健全ではないか。そんなことを伝えたけれど「そういう反論ができるやつがなにを言っているんだ」と逆効果だった。笑って流せないと大人じゃなくて、はっきりと物申す姿を見せると傷つかない奴(傷つけていい奴)だと決めつけられる。結局その場で

164

ることなく説き、もう一人の責任者は終始不機嫌そうにしていた。「それはイジメと同じですよ、子どもたちにも同じように言うんですか」と尋ねても生意気なやつだという顔をされるだけだった。直属の上司は僕を庇うどころか口答えをせずに謝れと繰り返した。嘲笑されてその場でキレたらよかったのか、

165

「よくあるノリ」を受けて何も言えずに笑っている気の弱い職員が他にもいるだろう。その場でキレることが社会的な行動規範に反するのなら、その場から立ち去るという選択くらいは保障すべきではないか。僕は嘲笑してきた人たちに謝れとは言っていない。ただ逃げることも許されずイジられた側が一方的に

166

してしまった記憶がある。けれど、あれは間違いだ。傷ついたほうが悪いってどう考えてもおかしい。

その一件があってから、所属するチームでは「気分を害したら表明しよう」とみんなで周知した。そしてそれをその人の責任にしないために「表明できる環境を作る」「表明されたらその場で改める」ことが

167

僕はさらに生意気な奴と烙印を押されて、傷ついたことすら間違いだったと言われたようだった。後に法人の長に相談する機会があったけれど「あなたが悪い」と相手にされなかった。

イジられたことで本気になると「ノリやん」と言って、本気になる方が悪いという空気を作ることがある。僕もそんなノリを

168

できるようにしていこうと話し合った。そうすると、それまで気づかなかった「ノリ」が数多くあることに気づき、その度に「いや今のはノリやん…あ、ちゃうわ。こっちのノリとか関係ないよな」と立ち止まり改めていくことができた。

完全にそういったノリをなくすことはできないだろうと思う。けれど、

169

それが嫌なことなのだと表明できる環境は作っていなきゃいけない。表明した人を非難しないことはもちろんのこと、表明できるかどうかをその人の強さに委ねるのではなく誰もが自分が傷ついたことを疑うことなく、傷ついた自分が悪いのだと思わなくていいような環境を作っていかなきゃいけない。

170

空気を読むことを優先してニコニコしなくてもいいような環境を周りがそれを作っていかなきゃいけない。「そんなことで」と言うことで、本人まで「そんなことで」思ってしまわないように。「ノリやん」「大人げないで」という言葉でさらに傷つけ、追い詰めてしまうことがないように。ちゃんと考えたい。

171

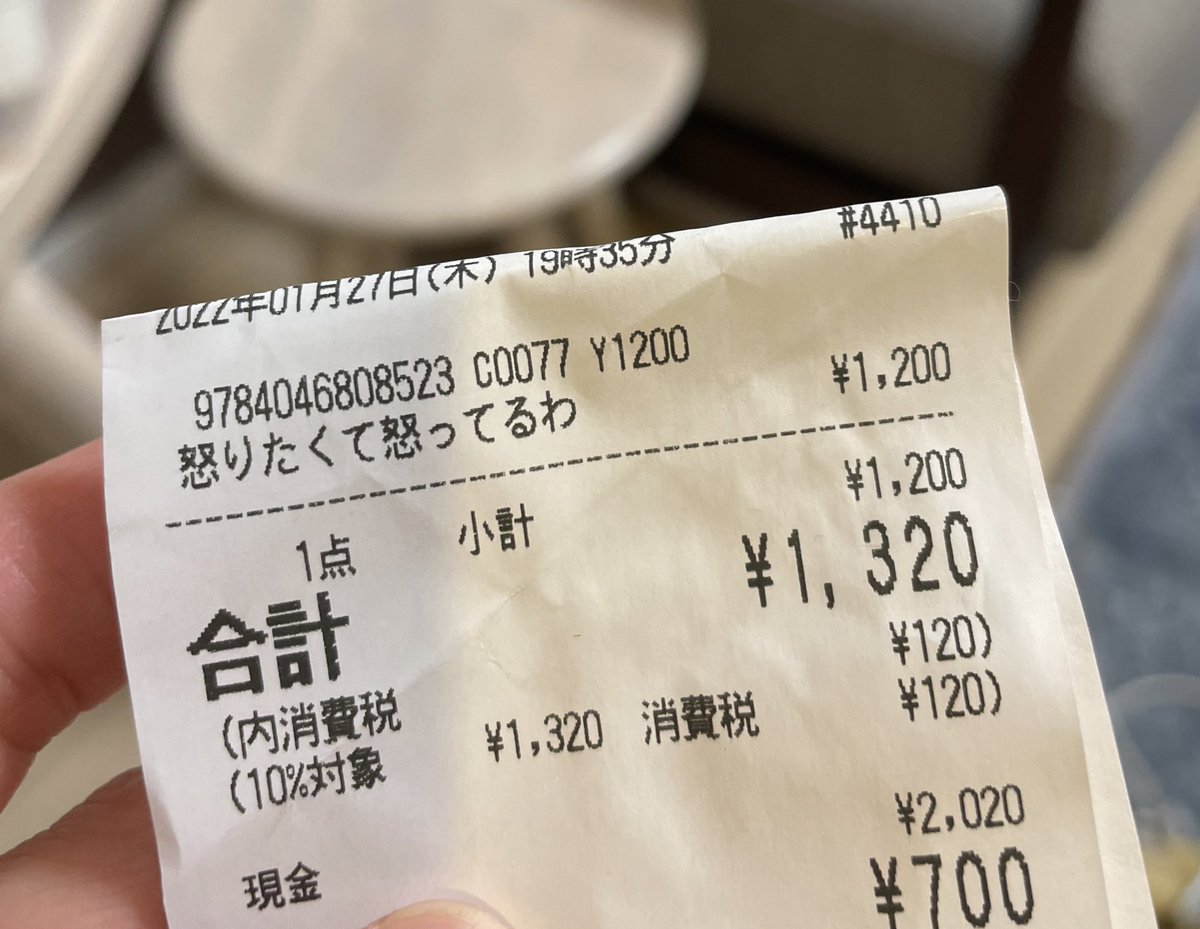

大人同士だけでなく子どもとの関係も、お互いを尊重し合ってやっていきたいという思いで書いた本が1月に出版されました。

無自覚に傷つけてしまっていた話から何を気をつけていきたいかなどを漫画と文章でまとめています。よかったら手に取ってもらえたら嬉しいです。

amazon.co.jp/%E6%80%92%E3%8…

172

過去の記事にこの話を取り上げています。いじめや誹謗中傷についてどんな風に解決の方を向いていくかを書いています。

note.com/1kani1dai/n/nb…

173

体罰や叱ることについて「実は効果がない」という事実は、行動を変えるきっかけとして有用だとは思うけれど、「効果があってもなくても傷つけたり苦しめたりすることが肯定されてはいけない」という大前提を置き去りにしないように気をつけたい。根っこにあるのは生産性の話ではなく人権の話だからね。

174

175

子どもの姿や振る舞いを見て、愛らしいなとか健気だなと感じてほっこりと幸せな気持ちになるのはいいけど、子どもにそうあることを求めたり、そうじゃない姿を見て「可愛げがない」と思ってしまわないように、「あなたがただ生きているのを見て勝手に幸せになっております」くらいの気持ちでいようね。