226

「そんなに大変そうじゃないから」という理由で保育や子育てのことを侮られると「こんなに大変なのに」と反論したくなるんだけれど、大事なのはそこじゃなくて、「大変さ関係なく他人の仕事を軽んじたり馬鹿にしたりしない」「それぞれにしんどさは違うことを知る」という、人への敬意の話なんだよね。

227

厳しくした後にいつも以上に懐いてきてくれると「本気の思いが伝わったんやな」と思ってしまうの、その度に「違う違う」って思い直す。怒られたり見限られたりするのが怖くて機嫌をとりにきているだけかもしれないもんね。安心してる場合じゃなくて、不安にさせているのかもって反省しなきゃやんね。

228

8歳の友人に「なんで帽子かぶってんの?ハゲてるから?」と唐突に言われて、「ああ、見た目をからかったりするようになったのか」とショックを受けながら、どんなふうに答えようか思案しつつとりあえず「そうやなあ」と答えたら「ハゲのままでもかわいいのに」と返ってきたので、ありがとうと答えた。

229

誰かを気に食わないと思った時には、その気に食わないという感情がどこからきているのか探ってみる。真っ当な理由があったとしても、それでその人を攻撃することを正当化せず、その気に食わないという気持ちを自分が持つことを自分で肯定してあげるだけにする。「気に食わない、けど傷つけない」やで。

230

231

「つらい経験にも意味があった」って言っていいのは本人だけだよ。周りが「つらい経験も必要だ」なんて言うもんじゃない。ましてや子どもにとって自分を守ってくれるはずの存在にそれを言われたら、乗り越えようとさえ思えなくなっちゃうんじゃないかな。必要なのは信頼できる人がそばにいることだよ。

232

4歳がつまずいてグズりだしたのを見て8歳が「痛くない?」と心配していたので励ますつもりでつい「大丈夫やんな」と声をかけたら、小さい声で優しく微笑みながら「大丈夫って聞いたら大丈夫って答えないといけないみたいやから…さ」と諭されて素直に反省した35歳であった。

233

「できれば気遣ってやっておくれよ」という笑顔の「さ」だったので「ご…めん…そうやんな」と素直に反省したのでした。テクニックでのそれは意識していたけれど、優しさとして相手を思ってのそれが大切なんだよなって改めて。こんなんばっかりやけど気づけたのなら次から気をつけていけばいいよね。

234

ちょっと頑張ればできるはずだと思うことでも、その「ちょっと頑張る」が死ぬほどしんどい人もいて、「それはわかるけど、でもさすがにこれくらいは」の「これくらい」が、その人にとっては死ぬほどしんどいことかもしれない。人の辛さは想像できないという当たり前のことをまず当たり前にできたらな。

235

24時間テレビの話題を耳にするたびに、生まれつき足の悪い母が「私はあんなに風に頑張れてないなって、後ろめたい気持ちになるんよね」と言ってたを思い出す。頑張っている人たちはもちろん素晴らしいけれど、頑張ってなくても同じように尊い存在なんだと思えるような社会がいいなってその度に思うの。

236

頑張ってないと、何かの役に立ってないと、存在する意味を持っていないと、そんな風に誰かに言われたわけじゃないけれどそんな風に感じてしまうことがあるんだよね。何度も言うけど、それをしてる人はもちろんすごいんだよ。ただ、同じようにみんながそう思えるような社会にしていきたいなって。

237

「そんなことでいちいち傷つかれたら何も話せなくなるよ」という理論には、悪いけど「なら話しかけないでください」としか思わないよ。意図せず傷つけてしまうことは責めるべきではないと思うけれど、傷つくことを繊細すぎると非難したり対話に支障をきたすことを傷つく方のせいにしちゃいけないよ。

238

「誰も傷つけないなんて不可能だ」という事実は、「だから気をつけたってしょうがないし、傷つかないようにお前が頑張れ」ではなく「意図せずどこかで誰かを傷つけているかもしれないから少しでも傷つけないように配慮しよう。それでも傷つけるかもしれないことをちゃんと知っておこう」だと思ってる。

239

誰かの間違いに目クジラを立てて注意している子には、ありがとうと感謝しつつ「なんでそれをするのか」を尋ねてみる。悪いことが許せないのか、その子のことを思ってなのか、誰かを助けたいのか、ただ怒りたいだけなのか。例えば「困る子がいるから」であれば、困る子を助けてあげればいいからねって。

241

「ありがとう」を言わされることで心が削れる子もいるから僕は無理に言わせないようにしてる。そのかわり、黙ってたらやってもらって当たり前だと思われちゃうから、「助かったよ」とか「おかげさまで」とか伝えられるといいねと話す。ありがとうが言えない子でも、その言葉ならすんなり言えたりする。

242

相手を支配したり思い通りに動かしたりすることは気持ちよくて、その欲望を自分も持っているということをちゃんと自覚していたい。そんな浅ましい考えは持ってはいけないと蓋をすると、容易に「教育」とか「その子のため」という言葉でそれを実現してしまいそうになるから。持ったまま制御していたい。

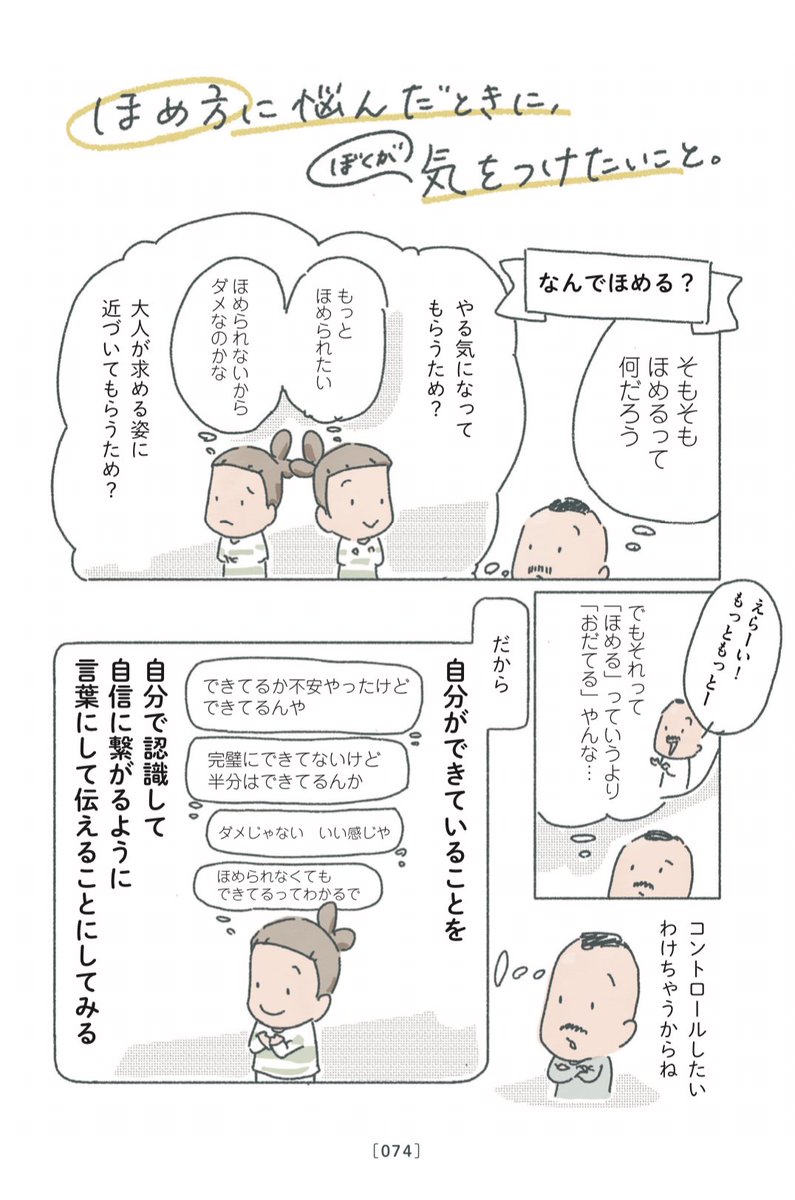

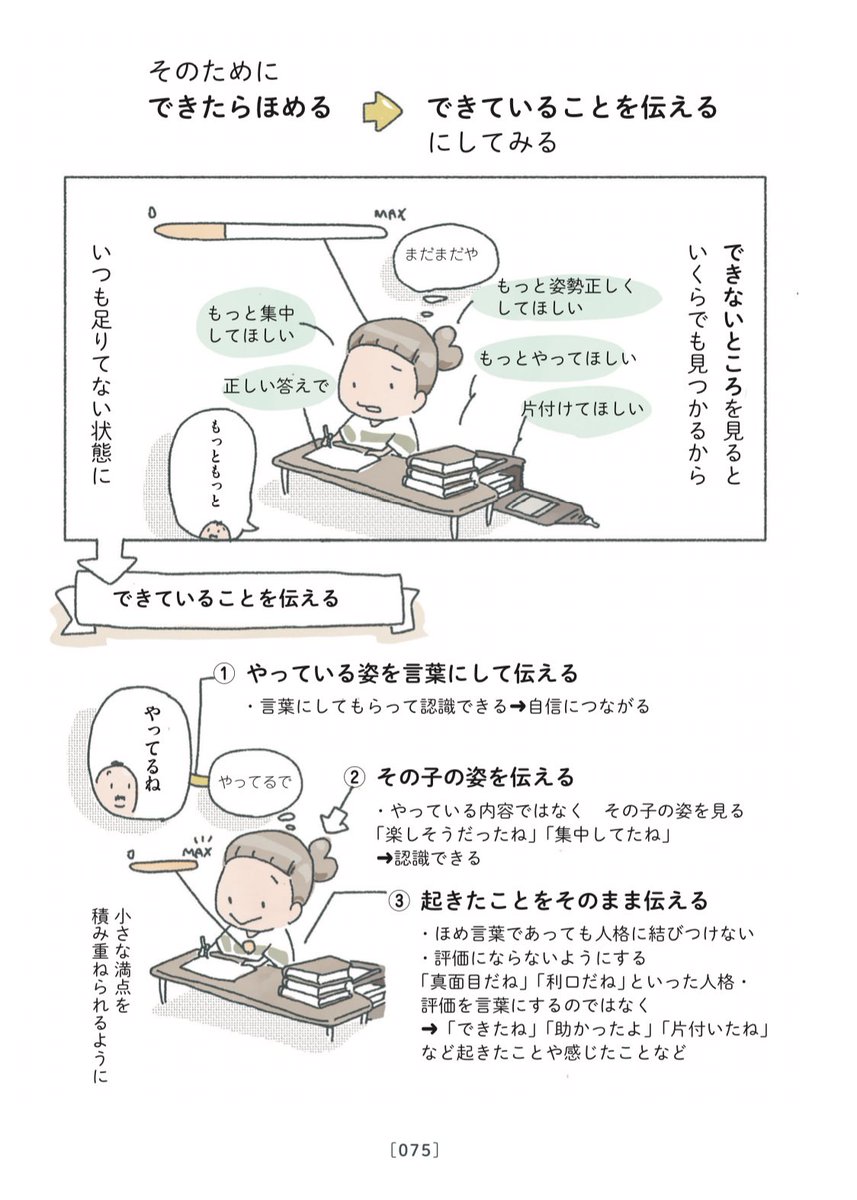

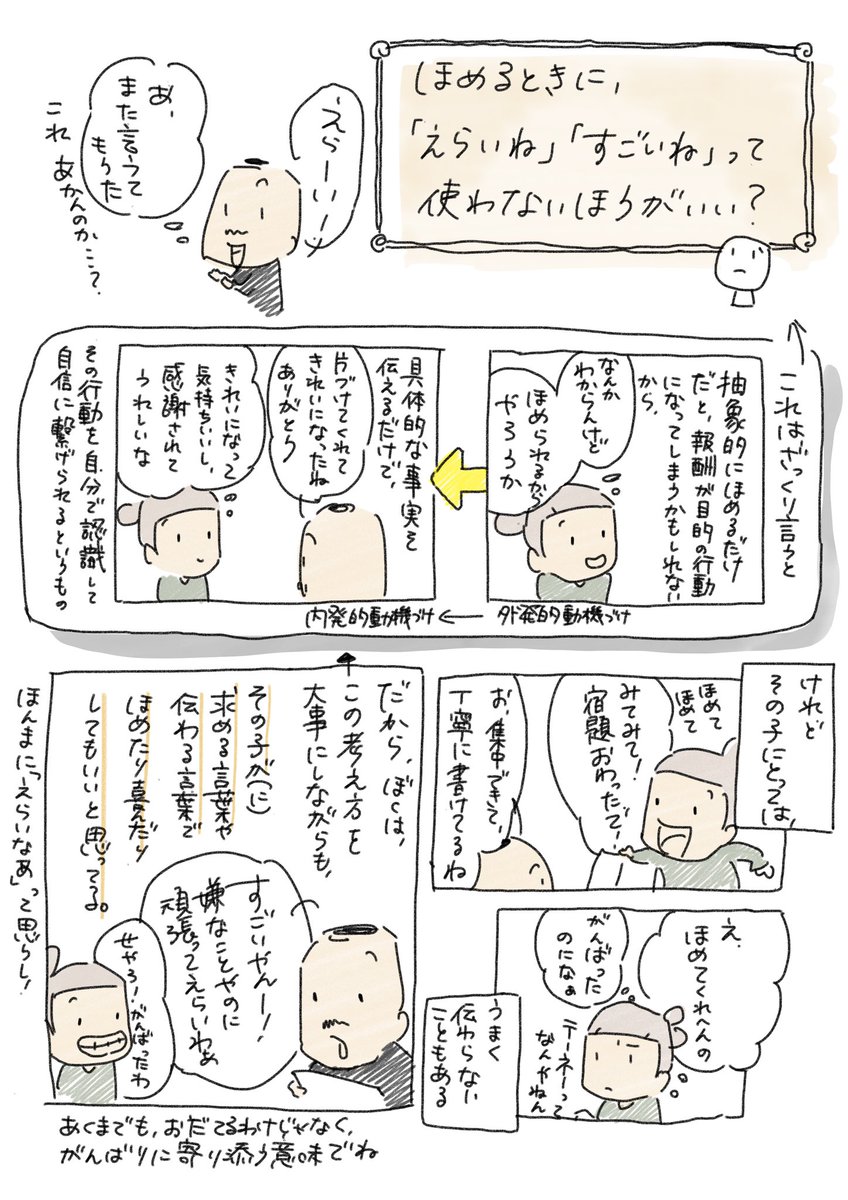

243

いつも褒めてくれる人が、実は僕のことを思い通り動かしたり勝手な理想像に近づけるために褒めているのだとしたら、ショックだし人として軽んじられてるようで信用できないよね。大人同士ならそれが失礼だと思うのに、子どもに対しては気をつけていないと簡単にそういう関わりをしてしまう。

244

うまくいったと思ったやりとりや、どこかで学んだ子育て方法が、「その子と自分とを大切にしながら関係を築くためのもの」ではなく「子どもを思い通りに動かす方法」になっていないか、自分の言動で子どもが変わったと思った時にこそちゃんと振り返っていたいな。

247

厳しくした分だけ優しくすれば帳尻が合うと思ってしまっていることがある。その度に、「甘いものを食べたからといって鞭で負った傷が癒されはしない」と言い聞かせる。あとで褒めようが優しくしようが傷は負っているのだ。厳しくした後の優しさは自分を許すためのものだということを忘れないように。

248

差別や虐待、パワハラやモラハラなんかも、「そんなことをする人間は最低だ」と言ってしまうと、それをしてしまった時に「自分はそんな最低な人間ではないはず」と省みることが難しくなってしまうから、「それは悪いことだけど誰でもしてしまう可能性があるから、気づいたら改めようね」と伝えたいな。

249

ある面接で「職場で色々あって体調を崩した」という話をした時に「メンタルが弱い方ですか?」と聞かれて咄嗟に「弱い方ではないです」と答えたことを今になって後悔してる。病んでしまうことを本人のメンタルの弱さのせいにしてしまう職場環境がそれを生むのだと思いますってはっきり言えばよかった。

250