176

子どもが言うこと聞かなかったり、可愛げがないなと感じたりした時こそ、その子がその子として生きているのだと実感する機会にしたいな。

177

酷な言い方だけど、上司や組織の間違いには目をつぶるのに子どもや部下の間違いに厳しくできるのなら、それは「間違いを許さない」というよりは、自分より弱い立場だから正しさをぶつけられるだけということになる。正しいがなにかはそれぞれあるだろうけれど、そこは自覚的でないといけないなと思う。

178

現場で子どもや保護者とうまくいかず、その子どもや保護者のせいにしてしまう場面があるけれど、多くの場合その問題の原因は組織や仕組みだったりするんだよね。その組織に働きかけられないとしても、自分より弱い立場に向いてしまいそうになる感情は止められたらって思うんです。救われないけれど。

179

上の立場の人は、声が上がらないことが必ずしも賛同の意であるとは限らないことを知っておかなければならない。仕組みの問題であるにもかかわらず上に問題提起できない風土のせいで結果的に現場の職員同士の関係悪化につながる事例は多く目にする。

182

イライラしちゃっている時には、自分の思い通りに物事が進むと思ってしまってるんだよって自分に言い聞かせる。いくら自分が正しくても、相手に非があっても、イライラしちゃうのは自分の思い通りになってないから。イライラのままにせず「思い通りにいかへんなあ」と言葉にして少し冷静になる。ふう。

183

184

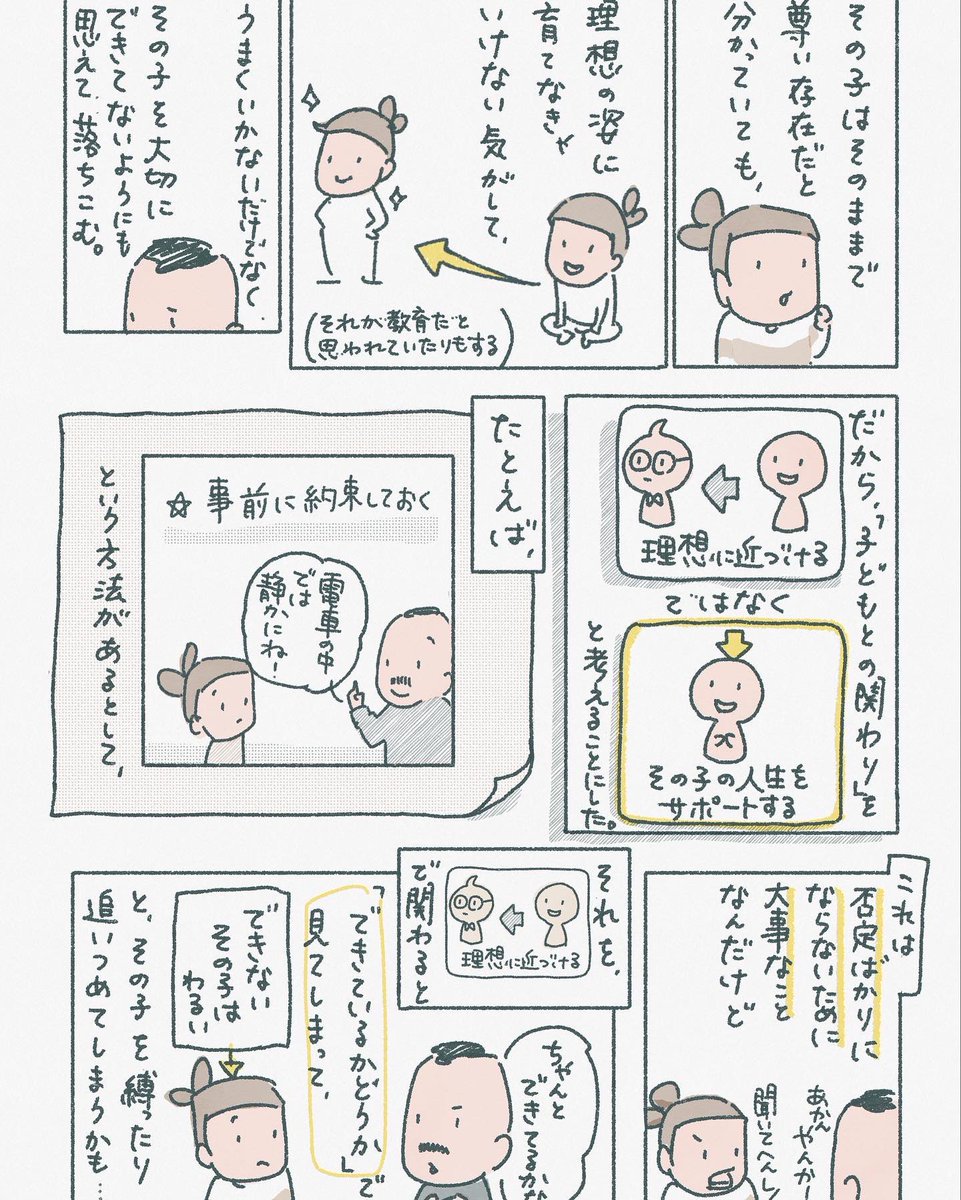

「〇〇な親はダメ」「〇〇な子に育たないように」といって不安を煽ったり「こんな子に育つ」と謳うのを見るたびにしんどくなる。それを見てどれだけの人や子どもが追いつめられるんだろうって。

子育て支援で一番大切なのは、その人が前向きに子育てに向き合えることだよ。それができて、ようやく→

185

186

いじめの被害を受けた子を守るために加害した子を離す必要性はあっても、制裁や懲戒のためにその子を排除することはあってはならないよ。どれだけ許せない行為でもその子の人権までは侵してはいけない。加害者に必要なのはケアや支援だよ。

187

相手を論破して自分の正しさを証明したり、うまく言いくるめてたりするのを見ると、すごく感じて自分に力がないように感じるけれど、心配しなくていいからね。相手の話に耳を傾けて、建設的な対話を通してお互いが納得する最適解を導き出していくことの方が、圧倒的に難しくて労力も能力もいるからね。

188

セルフレジで子どもにやらせている場面、「子どもは大人に付属しているもので公共の場では大人がコントロールすべきもの」と見たら、遊ばせたり甘やかしているように感じてちゃんと管理しろよって思うのかもしれないな。けれど、逆に「子どもはひとりの人で大人が付き添っている」と思って見てみると→

189

ように感じるし、急いでる時は隣のレジの方が早かったり前のお爺ちゃんが小銭探すのに手間取ってたりするだけでイライラしちゃったりするもんね。お爺ちゃん悪くないのにね。

こないだ、うちの88歳のばあちゃんが近所のスーパーの会計がセルフになったって話してて、便利になったんやねって言ったら

190

その子がその子の生活のために必要なものを自分で買っている(のを横で大人が見ている)だけだから、ゆっくりでいいんだよね。

そこに保護者がいると、管理できてない躾ができていない、そのせいで自分は待たされていると感じるのかもしれないな。

ただでさえレジって、誰も悪くないのに待たされている

191

「後ろで待ってはる人がいるから早く入れないとって焦って訳分からんなるから嫌やねん」って言ってたのね。

「普通のレジならお金を渡すだけで済むけど、ボタン押したり小銭入れたりするのが遅いやろ。待たしてると思ったらなおさら分からんくなって」って。便利さが不便を生んで生きにくくる人たちが

192

いて、そういう存在って気づかれにくいんだよなって実感したのね。

けれど他人にはそんなこと知り得ないから、ただ待たされているになる。僕は反省したよ。レジで並んでて小銭出すの遅いお爺ちゃん見てイライラしちゃってたの。あれうちのばあちゃんやったんやんって。

キャッシュレスになれたら、

193

けど、「混んでるときにはもう行きたくない」って。

僕らが目指してる豊かな社会ってそんな社会なのかな。

子どもの話に戻すと、周りの迷惑になることなら保護者が止める責任はもちろんある。ただ、いま話題になっているそれが、本当に迷惑なことなのか考えたい。

それを迷惑としてしまうことで

194

排除されていく見えない人たちがいることを想像したい。

小銭を出すのに手間取ってるその人はもしかしたら、自分の大切な人かもしれない。自分には見えていないものがたくさんあるんだよね。

みんなに優しい社会は自分にとっても、自分の大切な人にとっても優しい社会のはずだ。そこを目指したいな。

195

現金で払うときに後ろの人を待たせているかもって思ってしまうことがある。セルフになったら前より早くなってるはずなのに、スムーズにいかないのを感じるとなぜだかイライラしてしまう。

全部自分の問題なんだよね。

ばあちゃんには「ぴったりじゃなくても適当に入れたらお釣り出てくんで」と教えた

196

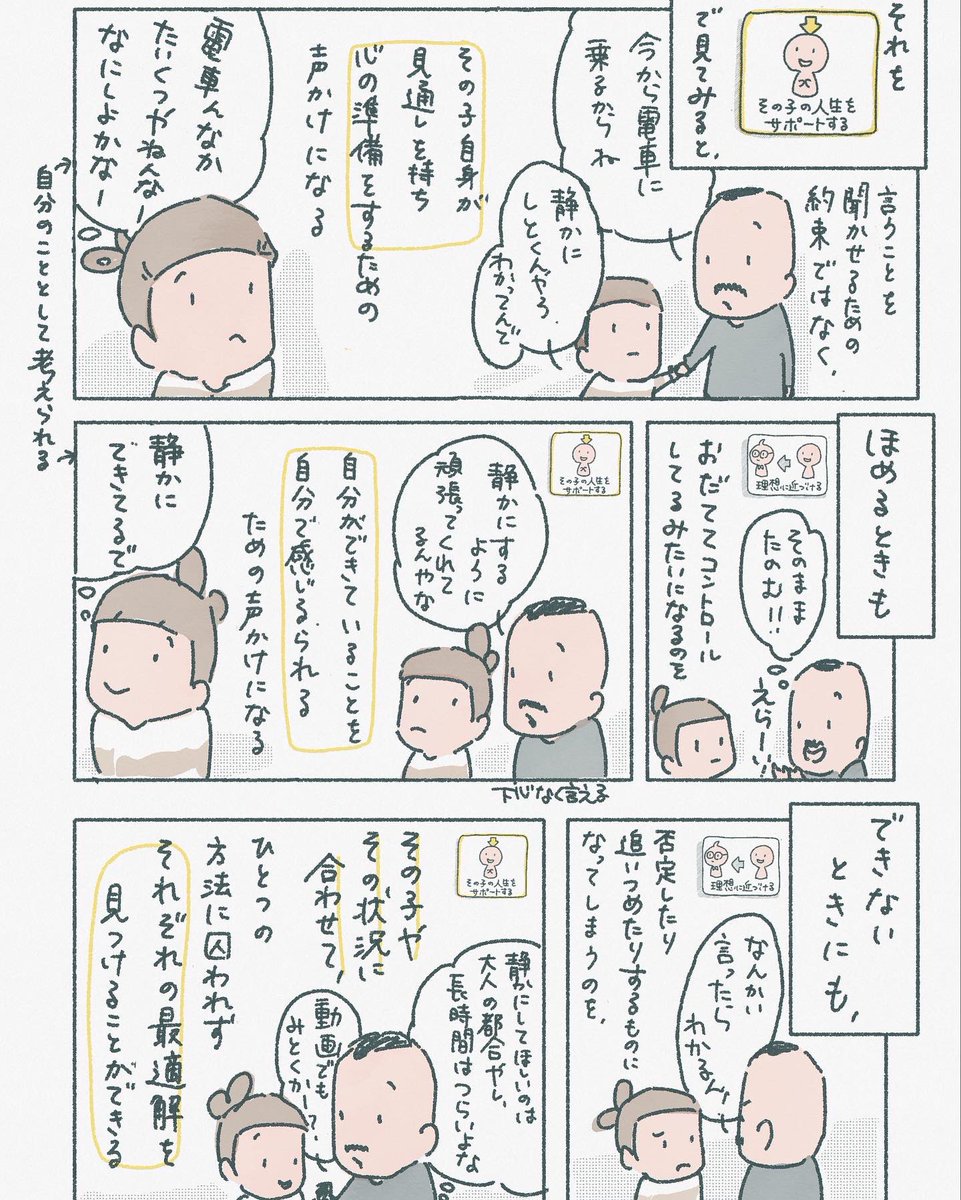

「子どもは教育・しつけされるべき存在で、しつけの行きとどくまでは社会の一員として認められないから親が管理する」ではないよ。「子どもは生まれながらに社会の一員で、できないことが色々あるから必要に応じて大人がその社会生活を手助けする」だよ。似てるけど違うよね。これは人権の話なんだよ。

197

「子どもの権利条約」というものがあることをこの機会に知ってもらえたら嬉しいです。

unicef.or.jp/about_unicef/a…

198

ガチガチのルールの中で育てられたのに、社会に出てみればルールよりも慣習やマナーを優先させられて、違法行為であっても空気を読んで従わなきゃいけず、しかもそれを悪びれるどころかこれが社会の当たり前だと言われ、ルールに従うことを選んだら空気を読め、社会不適合者と言われる社会でええんか。

199

子どもと対等であろうと思ったときに必要なのは、子どもを自分と対等に扱うことではなく、まず自分が優位な立場にいてほとんどの権力を有していると自覚すること。相当な配慮をしてやっと少し目線が合うくらいだと思っておく。ぼくは対等にはなり得ないと自覚しながら、対等であれるように努めている。

200

どれだけ優しくて子どもが好きで愛情を持っていても悪意なく子どもの人権を蔑ろにしてしまう人はいるし、冷たくて愛想もなくて子どもが好きというわけではない人でも子どもの人権を尊重して関わっている人はいる。人間性や愛情が大事って思いがちだけど、本当に必要なのは子どもの人権を守ることだよ。