201

そんなことで怒りなさんなや、ということではなく、自分で自分のイライラを増やしてたりするなあって話ね。これはこっちで解決しちゃえばええかって思えると楽になったりするよなあ、それでも許せないことは「できて当たり前」としてではなく自分が困るから嫌なことだから怒ればいいなって。

202

悪役の悲しい過去を見た瞬間に許しちゃう感じに似てるのかな。なんだかそういうドラマチックなストーリーって気持ちいいし高揚するもの。そのパズルがハマるような気持ちよさを感じている間は本人のしんどさに焦点を当てていないよなあって。気をつけてないと、ついつい支援するときに覗くんだよね。

203

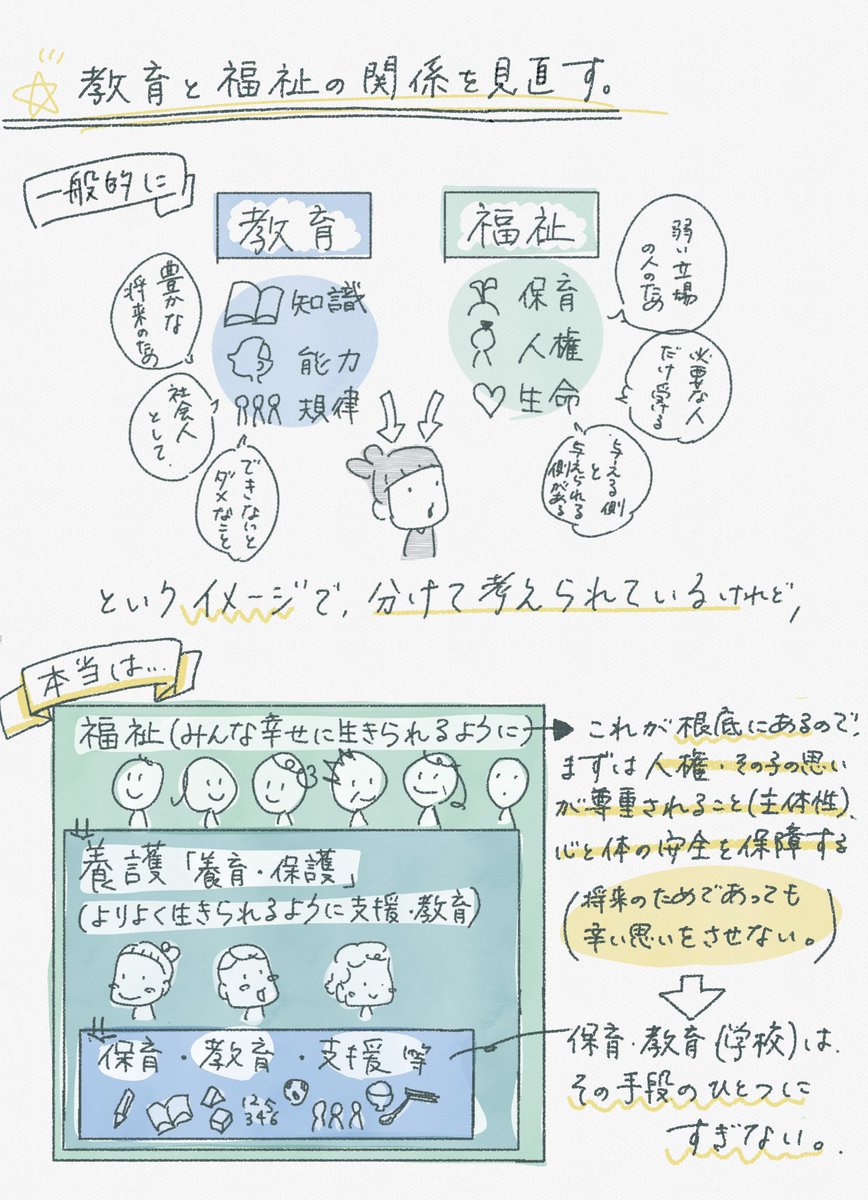

そしてそれらは、故意である場合と同様に起きてはならないことなんだよね。だから知らなきゃいけないの。虐待ってなんなのか、子どもの権利や人権ってなんなのか。保育者は特に、愛情を持って子どものためと思いながら意図せず優しく虐待していることがある。知らないことで起きていることがある。

204

「子どもは正しい選択ができない」ではなく、論理立てて言葉にするのが未熟なだけだと考えてみると、大人が優れているのは正しい行動の選択ではなく伝え方や立場だということになる。「今これがしたい」という気持ちに優劣はないのだから、その点だけで言えば「言うことを聞かない」はお互いさまやね。

205

「この子には協調性がないです」なんて言葉でその子自身を否定することは、全体に馴染めないその子を受け入れることができない協調性のない環境ですって言っているようなものなんだよね。その子のせいじゃないよ、環境のせいだよ。

206

心配して声をかけること自体はたとえそれが傲慢であっても間違っているわけではないと思うのよね。それで救われる人もきっといるから。

僕は心配性やし後から後悔することが多いからちゃんと自覚しておきたいなってこと。心配してるのに追い詰めてしまってたらお互いがつらいからね。

207

「習い事に行きたくない」と言う子がいた時に、学童保育の支援員の立場からすれば保護者から「何時に習い事に出発させてください」とお願いされているわけだから「そうは言っても行かせないと」と思ってしまうんだけど、「子どもの権利」を考えたときにそれは正しいんだろうかって話になって。もちろん

209

本人に人と違う特性があることが「障害」ではないんだよ。その特性があることで社会で生きていくことが困難になるから障害なんだよ。障害を認識して対処しなきゃいけないのは本人じゃなくて社会の側なんだよ。教育の現場も同じで本人のせいにして順応させることよりも環境を整えることが必要なんだよ。

210

仲が良いはずなのに「あの子には来てほしくない」と言った子の話を書きました。

正しい考えというよりは、その子と関わって感じた葛藤を共有するつもりで書いています。

chanto.jp.net/childcare/popu…

211

相手を支配したり思い通りに動かしたりすることは気持ちよくて、その欲望を自分も持っているということをちゃんと自覚していたい。そんな浅ましい考えは持ってはいけないと蓋をすると、容易に「教育」とか「その子のため」という言葉でそれを実現してしまいそうになるから。持ったまま制御していたい。

212

ある面接で「職場で色々あって体調を崩した」という話をした時に「メンタルが弱い方ですか?」と聞かれて咄嗟に「弱い方ではないです」と答えたことを今になって後悔してる。病んでしまうことを本人のメンタルの弱さのせいにしてしまう職場環境がそれを生むのだと思いますってはっきり言えばよかった。

213

自分で決めてやったけど失敗したり上手くいかなかった時に「自分で決めたんだから」と責任を負わせて反省させるよりも、「やってみたけど上手くいかなかったね」と一緒に結果を受け止める経験を重ねる方が、主体性と責任感は養われると思う。責任が罰にならないよう、またやってみようと思えるように。

214

「今日は子どもたち荒れてるなあ」と感じることがある。その日も、立て続けに何人かの子どもを怒っていた。しばらくして2年生の女の子から「今日きしも元気ないけど体調悪いん?」と聞かれて、めっちゃ元気なのにと不思議に思いながら「めっちゃ元気やで〜」と返した。怒った後にも不機嫌そうな顔を

215

社会を生き抜くためのその時代に合った教育という言い方をするけれど、僕はその時代にあった子どもを育てるんじゃなくて、その子どもたちにあった社会を作っていきたいな。誰も取りこぼさない社会って、その社会に人々を適合させるんじゃなくて、多様な人たちに社会が適応していくことなんだと思うよ。

216

厳しさや理不尽を感じず生きることはありえないし、ただ助けるだけでは解決しないと思うこともあるけれど、それでも僕は「時には厳しさも必要」という言葉は使わないようにしている。その言葉は子どもに辛い思いをさせることに目を瞑るための言い訳に使ってしまうことが少なくないから。

217

弱音を吐いていたり途中で投げ出そうとした時に「自分で決めたことでしょう」とか「分かっててやったんでしょう」と言いそうになるけれど、やってみなくちゃ実感できないことはあって、やってみて困っているんだから自己責任として責めるんじゃなくて困っていることに向き合うことのほうが大事だよね。

218

危険な思想や人権を無視した発言を「許せない」と表明して、それをみんなが確認し合うのは大事なことだけど、その人をみんなで徹底的に叩き潰そうとする空気はただのイジメじゃないか。ダメなやつは排除していいという考えこそが許せなかったはずなのに、自分がそれを体現してしまってないか。怖いよ。

219

220

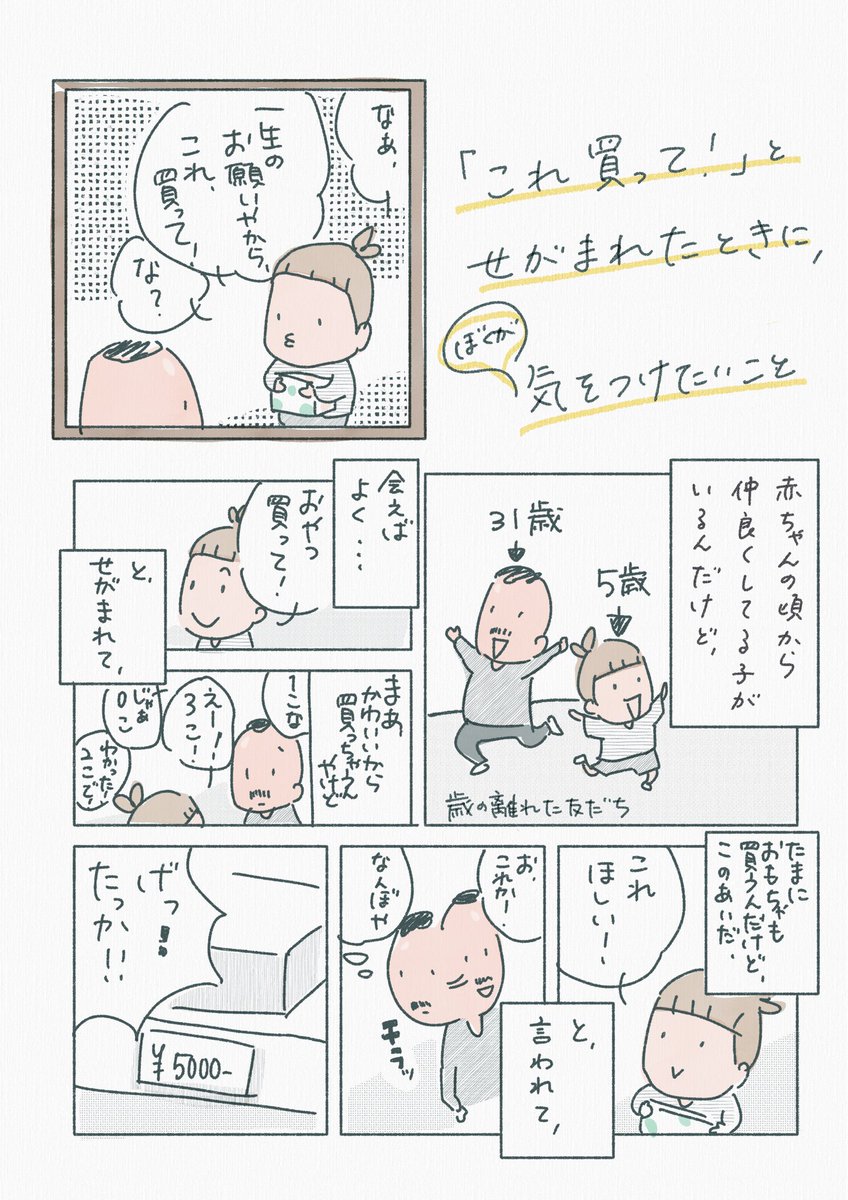

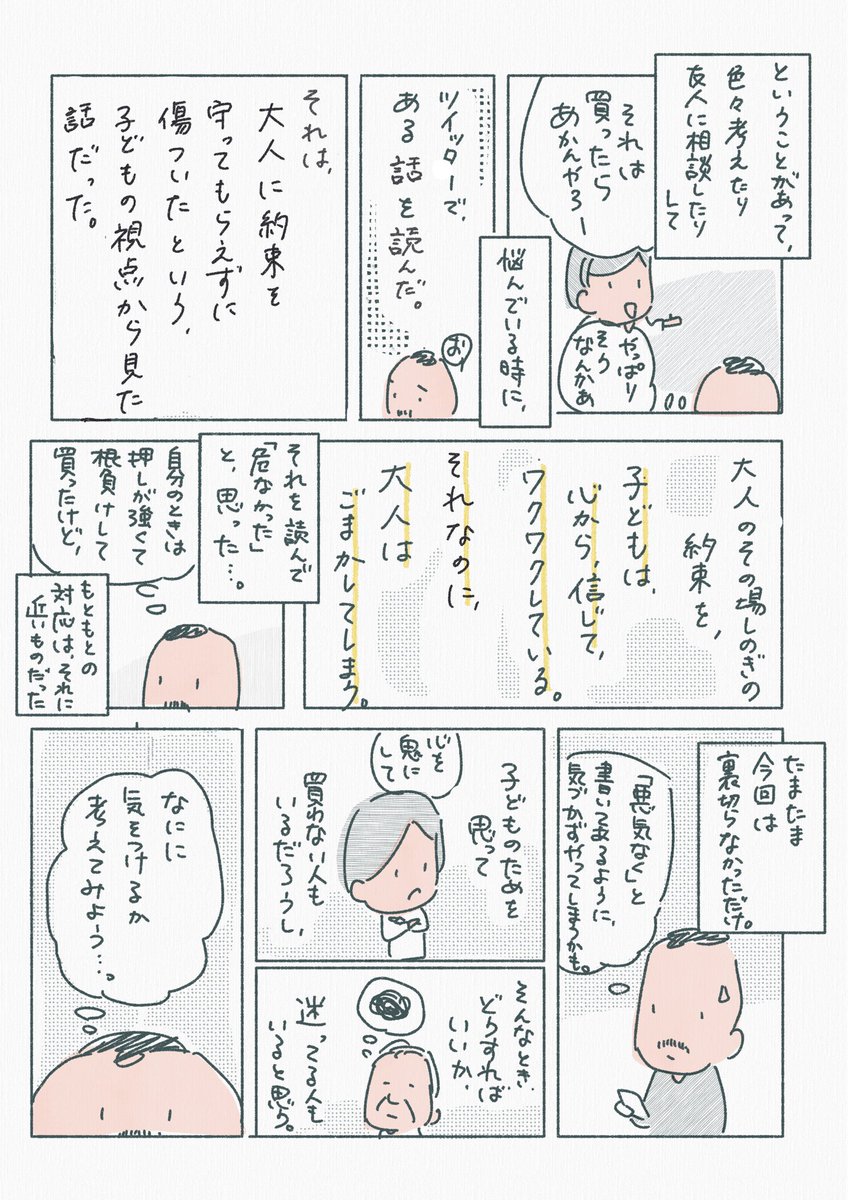

本当にやってほしくないことは「絶対にやらない」という約束はしないように。「やらない」と約束すると、やってしまった時に相談できなくなるから。約束するなら「絶対に怒らない」というこちらの約束と「やってしまったときに相談してね」という責めるのではなく助ける立場であることが伝わるように。

221

僕は誰かの間違いを見て、許せないというより、ヒヤッとする。自分が間違いを犯さないとどうして言えるだろう。気づいていないだけで、どこかで間違えているかもしれない。批判をすることがいけないということではなく、自分が間違いを犯していないのはたまたまなのだという意識は必要だと思うって話。

222

子どもが好きなことや夢中になっていたことが、他に興味が移っていって興味を示さなくなったり飽きたりすることは自然なことだけれど、燃えている炎がネガティブな理由で萎んでいくことってとても悲しいことだよ。その時は安心できるけど、本当はそんな姿見たくないんじゃないかな。たとえばそれが、

223

「怒ってはいけない」で追い込まずに、「怒らなくても大丈夫」を増やしていけたらいいなって思う。

224

誰かにどこかで言われた「変だね」とか「下手だね」って言葉がふと呪いのように現れて自分を容赦なく否定してきて生きるのがしんどくなることもあれば、誰かに何気なく言われた「いいね」とか「おもしろいね」が御守りになって、その言葉だけでずっと生きていけるような気持ちになれることもあるよね。

225

問題行動が無くならない時には、「二度と許さない」にせずに「少しずつ減らす」を意識してみる。二度としないようにしようとすると、監視の目になるし失敗のたびに責め続けることになる。少しずつ減らそうという気持ちで向き合うと、失敗の前に制御できるよう様に見守れるし、できたら共に喜び合える。