151

僕が子どもに謝るときも、「僕がただ謝りたいだけだから、許さなくてもいいからね、聞いてくれてありがとう」と謝罪に言い添える。それは誠実さアピールとかではなくて、「謝られたら許さなければならない」と思っている相手に謝るのなら、自分が許されるための儀式にしてはいけないと思っているから。

152

「その人を罰して排除すれば解決」としていては、また同じ問題は起きその度に被害者が生まれることになる。虐待は絶対にあってはならないことだ。それを「絶対にありえない」と断罪して終わるのか。「絶対に起こしてはいけない」と向き合うのか。許せないという気持ちの次に僕たちはどちらを向くのか。

153

友達が怒られているのを見て「気持ちいい」と言った子がいて、その時に感じたことを書きました。

正しい答えというよりは、色んな葛藤を共有する気持ちで書いています。よかったら感じたことや思ったことを、それも答えとしてではなく共有する気持ちでもらえたら嬉しいです。

chanto.jp.net/childcare/baby…

154

子どもの姿や振る舞いを見て、愛らしいなとか健気だなと感じてほっこりと幸せな気持ちになるのはいいけど、子どもにそうあることを求めたり、そうじゃない姿を見て「可愛げがない」と思ってしまわないように、「あなたがただ生きているのを見て勝手に幸せになっております」くらいの気持ちでいようね。

155

誰かの間違いに目クジラを立てて注意している子には、ありがとうと感謝しつつ「なんでそれをするのか」を尋ねてみる。悪いことが許せないのか、その子のことを思ってなのか、誰かを助けたいのか、ただ怒りたいだけなのか。例えば「困る子がいるから」であれば、困る子を助けてあげればいいからねって。

156

職員を休職や退職に追いやった当人を庇いその環境を野放しにして、潰れていく人たちをあっさり切り捨てるような現状を許していいのかな。弱かったとか合わなかったとか潰れた方のせいにして同じことを繰り返すのかな。それが保育や教育の業界でまかり通っていることが何より情けないし悔しいし悲しい。

157

現金で払うときに後ろの人を待たせているかもって思ってしまうことがある。セルフになったら前より早くなってるはずなのに、スムーズにいかないのを感じるとなぜだかイライラしてしまう。

全部自分の問題なんだよね。

ばあちゃんには「ぴったりじゃなくても適当に入れたらお釣り出てくんで」と教えた

159

過去の記事にこの話を取り上げています。いじめや誹謗中傷についてどんな風に解決の方を向いていくかを書いています。

note.com/1kani1dai/n/nb…

160

「子育ての第一義的責任は保護者にある」というのは、「まず親がちゃんとやれよ」ということではないよ。難しかったり困っていたりしたら公序や共助が備えていて支えるから、まずは安心してそれぞれの家庭で子育てをしてみてねってことだからね。まわりがするのは責めることではなく支援することだよ。

162

「誰も傷つけないなんて不可能だ」という事実は、「だから気をつけたってしょうがないし、傷つかないようにお前が頑張れ」ではなく「意図せずどこかで誰かを傷つけているかもしれないから少しでも傷つけないように配慮しよう。それでも傷つけるかもしれないことをちゃんと知っておこう」だと思ってる。

163

否定語→肯定語にすることが基本とされているけど、そうとも言えないよなあと最近は思っている。例えば「走るな→歩こう」の場合、走ったらダメな場所は走ったらダメなだけで歩かなければならないわけでないんだよね。だから、正しくは「走ったら危ないから走らない方法で移動しよう」だ。で「具体的に

164

165

「ごめんね」「いいよ」があるのなら、「ごめんね」「いやよ」もあっていい。許せない気持ちも自分の大事な気持ちだから、無理に許さなくてもいい。いい子でいるために自分の気持ちを否定することにならないように。その上で、返せるなら分かったよでももうしないでねでもいいから返せたらいいねって。

166

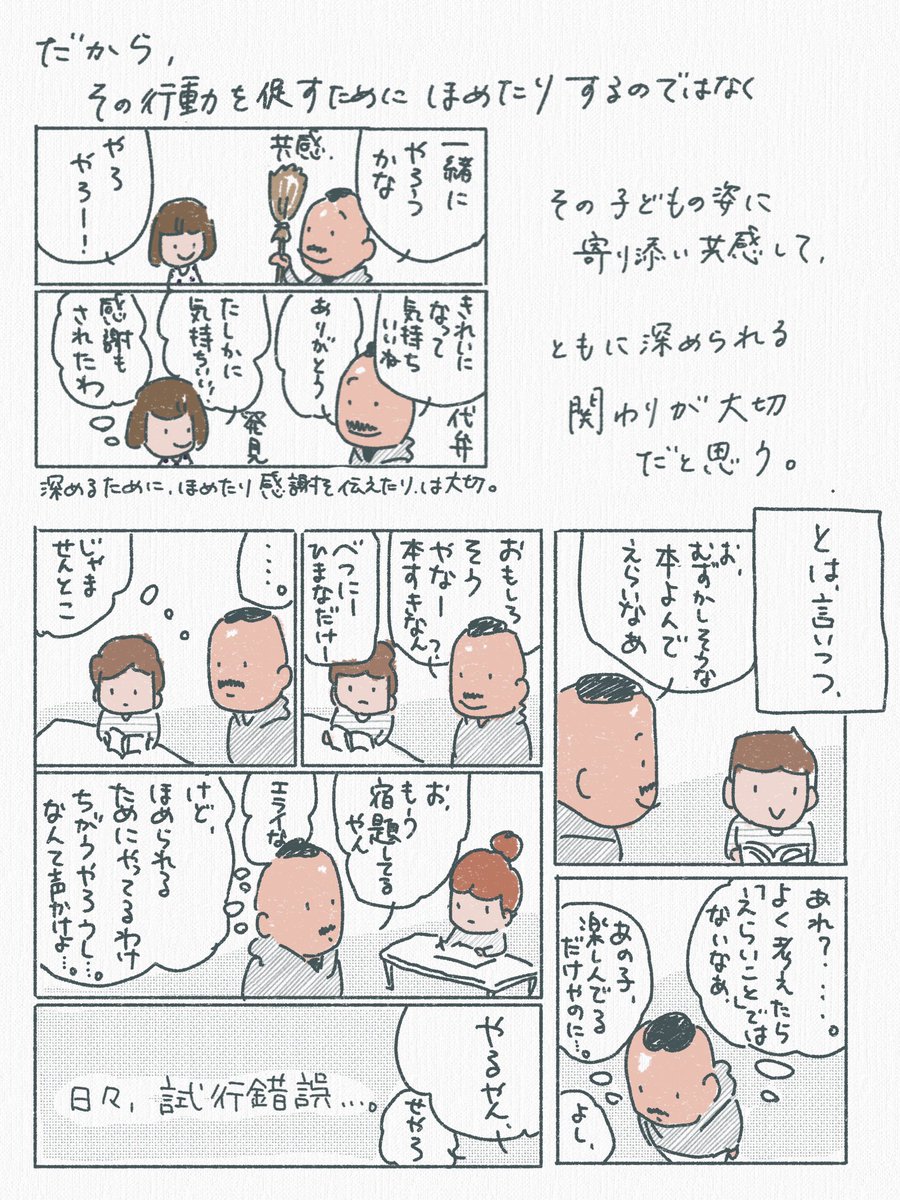

親や保育士が持っているのは、子どもを思い通りにする「権利」ではなく、子どもの権利を保障する「責任」であって。その責任感で「子どものために」と思ってすることが逆に子どもの権利を侵害してしまうこともあって、それを断罪するのではなく、その難しさや葛藤に寄り添い支援することが必要だよね。

167

「子育てをしている」と考えると、どこかにゴールや正解があるように思えてうまくいかないと追い詰められてしまうから、「子どもと生活を共にしている」と考えてみる。生活のなかでできないことや育ちに必要なことは手を貸し合う。そう思えたら、うまくいかないのも生活のなかの一場面って思えるかも。

168

例えば、殴られたことのある人が結果的に人の痛みが分かる優しい人になったとして、だからと言って「優しいひとになるために殴りますね」っていうのは暴論だよね。教育という言葉を使って子どもに辛い思いやしんどい思いをさせることを、同じような理論で正当化していないだろうか。振り返っていたい。

169

「愛情不足」なんて言葉は無視していい。測ることもできない曖昧なもので一方的な価値観を押し付けて責める言葉だよ。子育てに必要なのは行動だよ。叩かないとか、病気になったら病院に連れて行くとか。もし仮に愛着に課題があるとしても支援者はそんな言葉は使わない。誰かのせいにして解決はしない。

170

「子どもがかわいい」と思うことは大人の自由だけれど、「子どもはかわいいものだ」と決めつけることは大人のエゴなんだろうな。「ただそこに子どもがいて、それを勝手にかわいいと思っている」くらいがちょうどいいんだろうなって思う。かわいいと思えなくてもちゃんと守れることの方が大事だもんね。

171

「辛い思いをさせてでも不条理な社会に適応するよう育てるのが大人の責務」ではないよ。「いまできる限り辛い思いをさせずに、大人になってから不条理に適応できなくても辛い思いをしなくてすむ社会を作ること」が大人の責務だよ。簡単なことではないけど諦める理由を子どものせいにしちゃいけないよ。

173

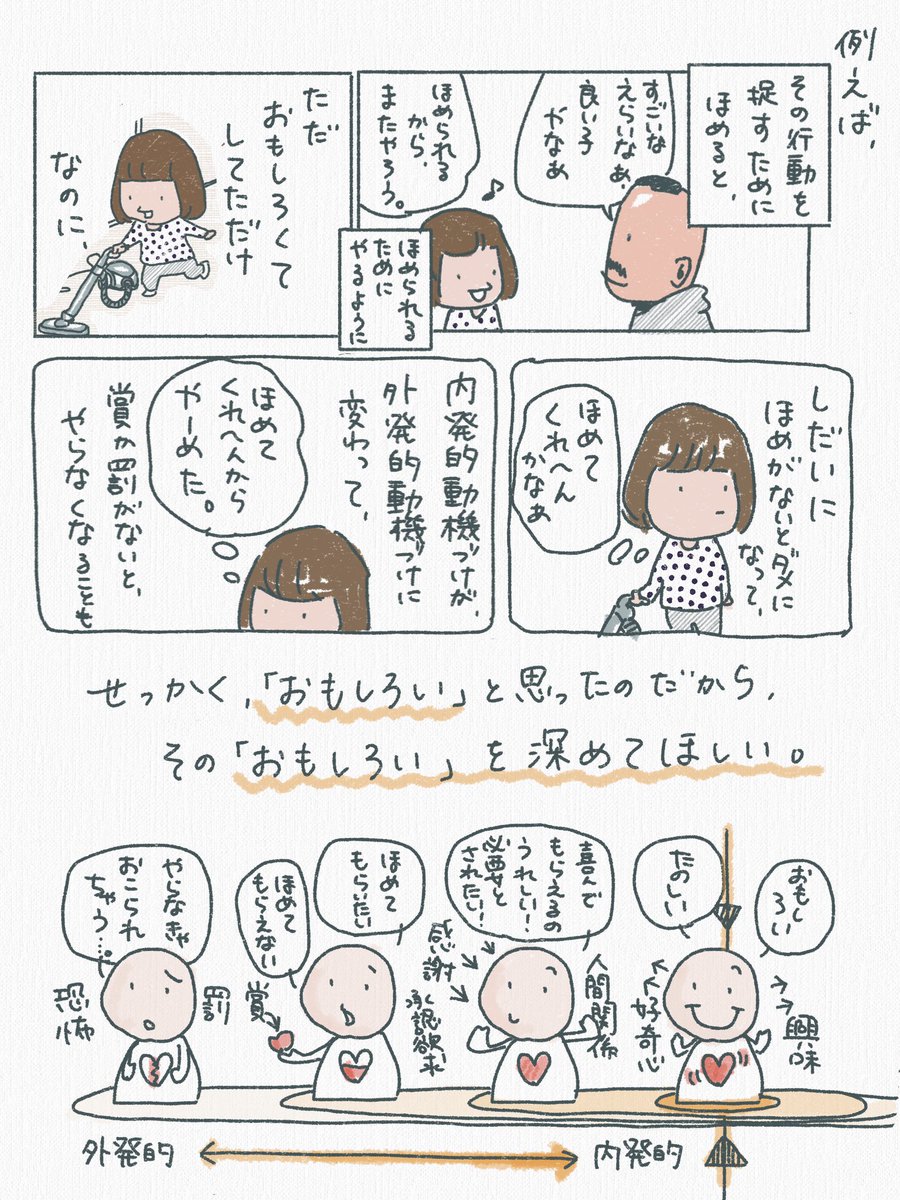

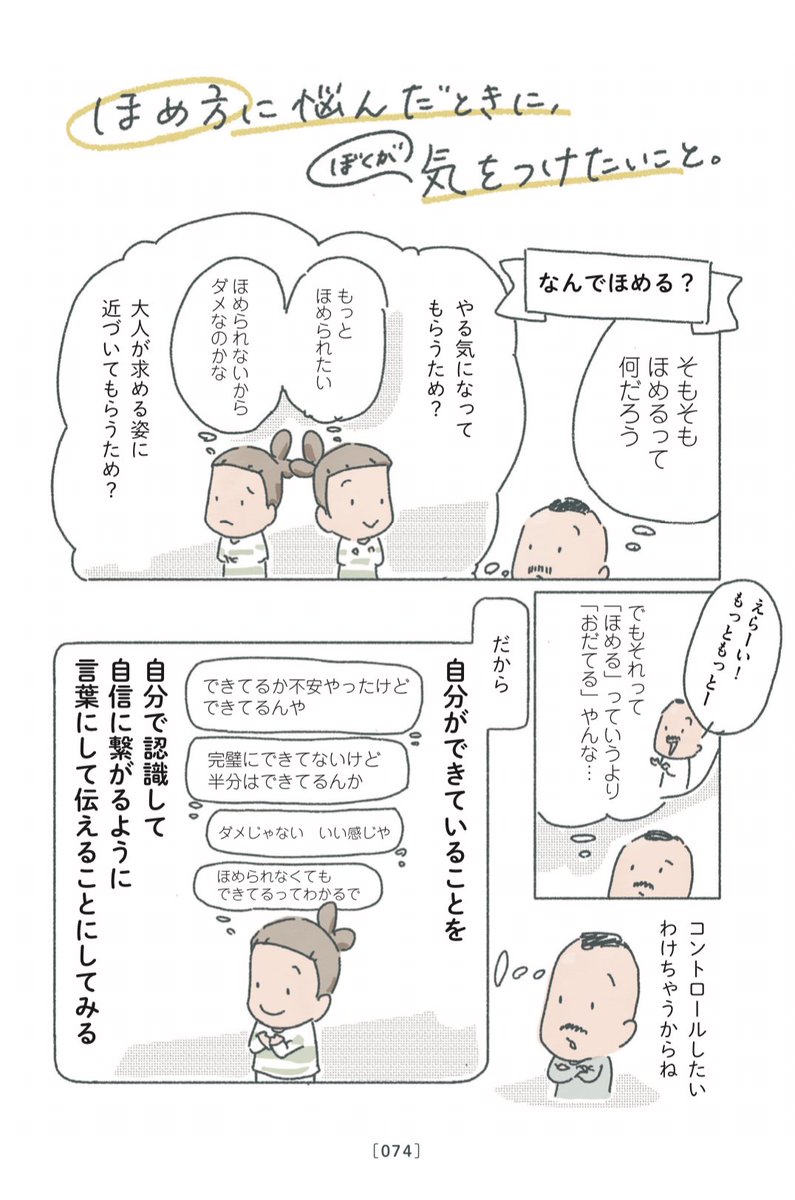

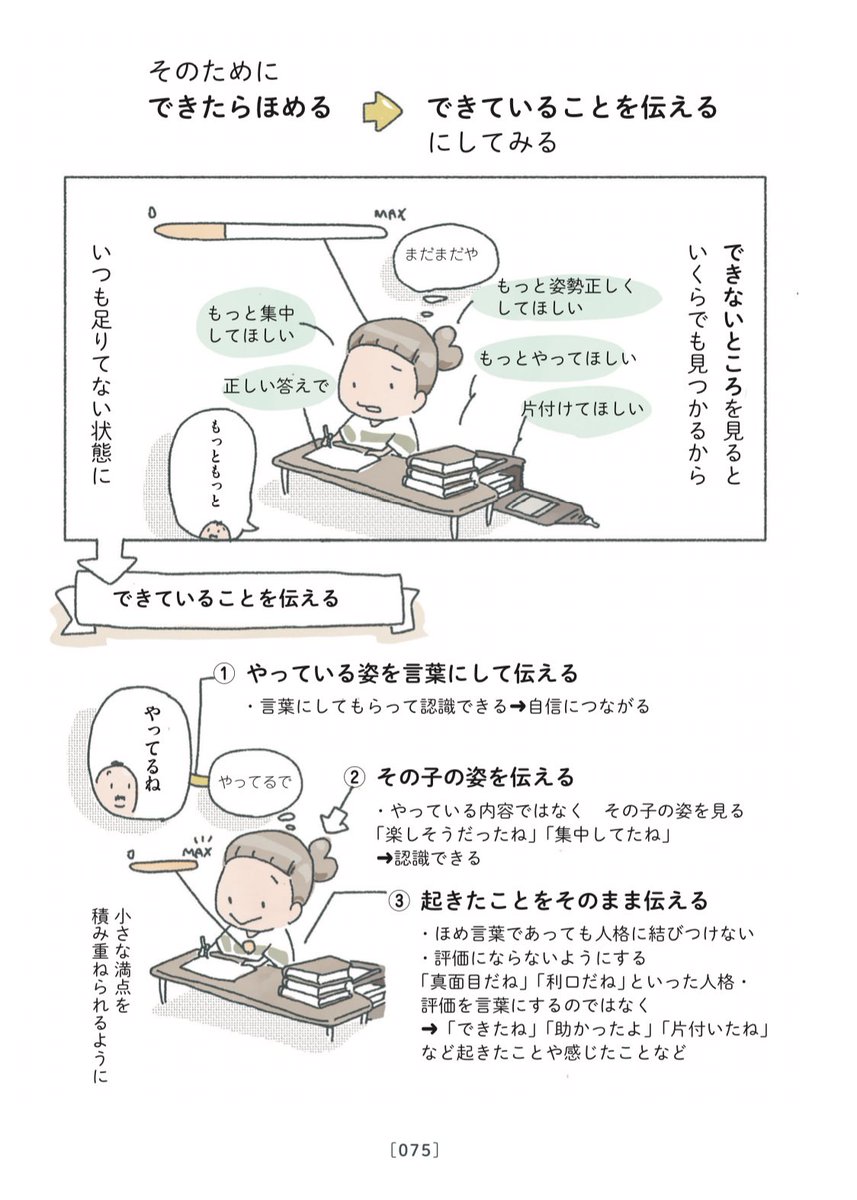

「人格を否定しない」と合わせて、善し悪し関係なく「人格を評価しない」ことも大事にしたい。真面目だからできたんだね、優しいから助けてくれたんだねと、良かれと思って褒めたつもりの言葉が、その子の人格を決めつけるものになっているかもしれない。ただ「できたね」「助かったよ」でいいんよね。

174

ひとりの保育士が現場を去ることを、たった一人職員が減っただけだと思っていないか。その人の人生の可能性もこの業界の未来も、色んなものを潰しているんだということをそろそろちゃんと考えなきゃいけないと思う。えらい立場にいる自分よりも一年目のその人が去ることのほうが大きな大きな損失だよ。

175

今日から新しく連載が始まりました。

子どもと関わる中で葛藤することを共有する気持ちで書いていきます。いつもより短いです。答えはでないので、一緒に考えるきっかけになれば嬉しいです。

初回は、乱暴な物言いをしたりはっきりと言わない子との関わりで感じたことです。

chanto.jp.net/childcare/baby…