251

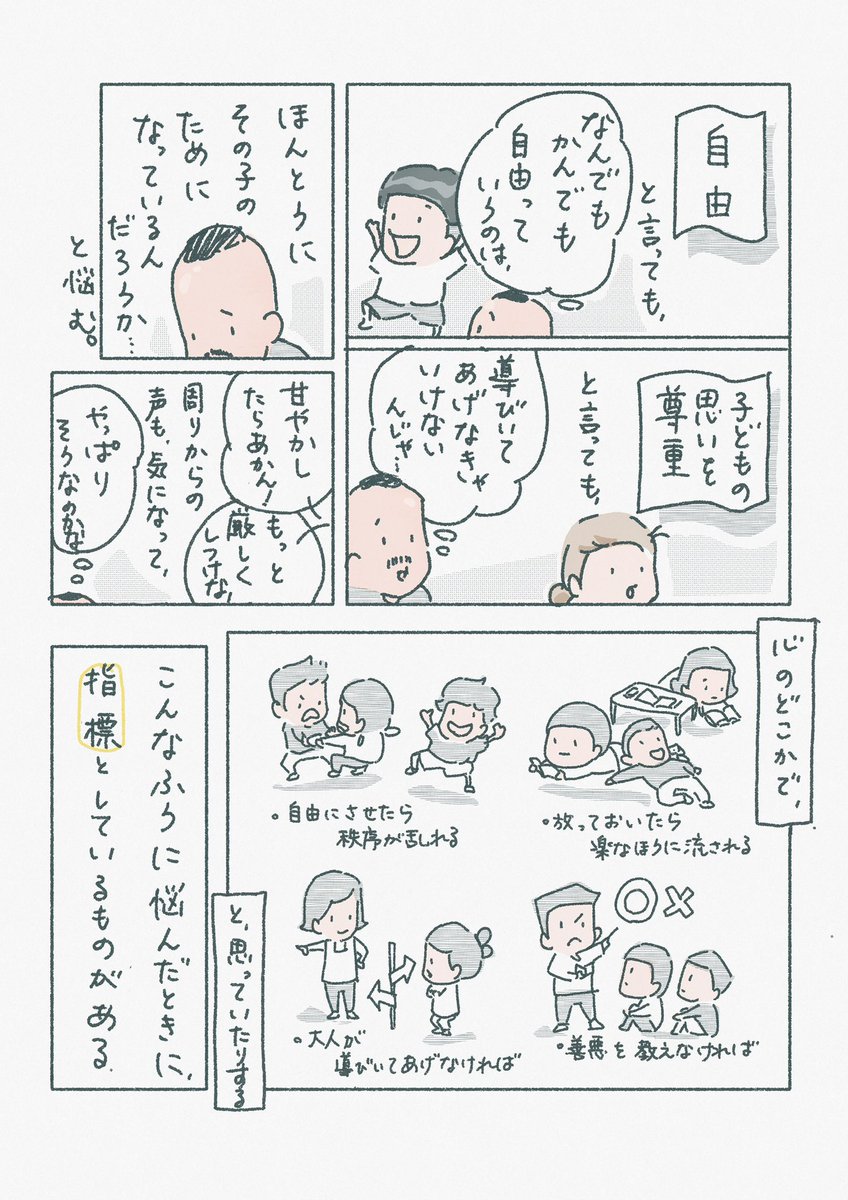

子どもの権利を尊重しようって話になると「個性を大切にするのも大事だけれど、集団の秩序も大切ですよね」と決まって言われるんだけど、それも含めて「人権の尊重」の話なんだよね。個性と集団は天秤にかけられるかもしれないけれど、人権は組織の秩序のためであっても侵されてはいけないよねって話。

252

「悪いことをしたらバチが当たる」とか「善いことをしたら返ってくる」とかって残念ながら気休めで、実際は人を簡単に傷つける人が幸せに生きていけるし、優しい人こそ辛い思いをしていたりする。人に優しくすることを子どもに伝えるときに、その子の自己犠牲になっていないかはちゃんと考えていたい。

254

255

「生きる力」って、知力や体力や人間性より前にまず「生きようと思えること」なんじゃないかな。それは耐える力ということではなくて、うまくいかなくても力がなくても自分には生きている価値があると感じられること。生きていようと思えること。それを与えずとも奪うことがないように気をつけたいな。

256

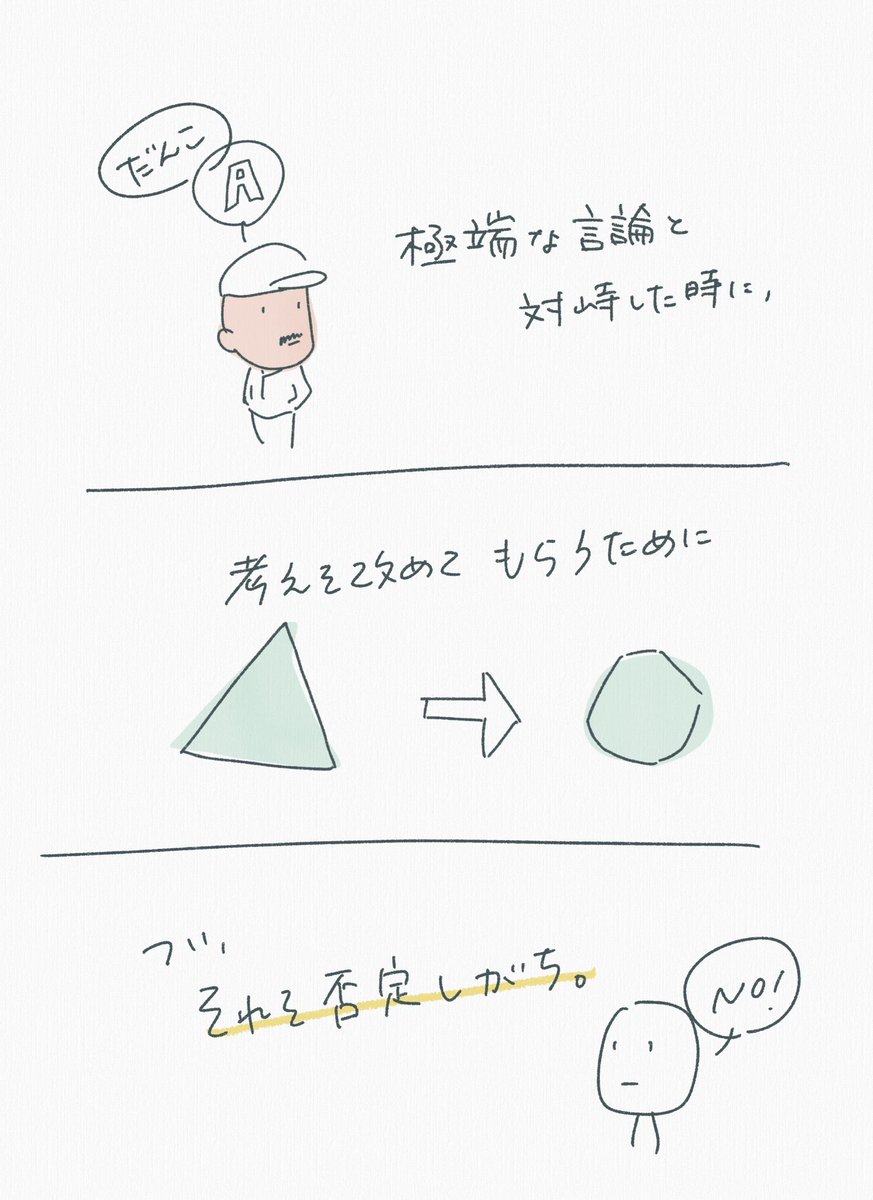

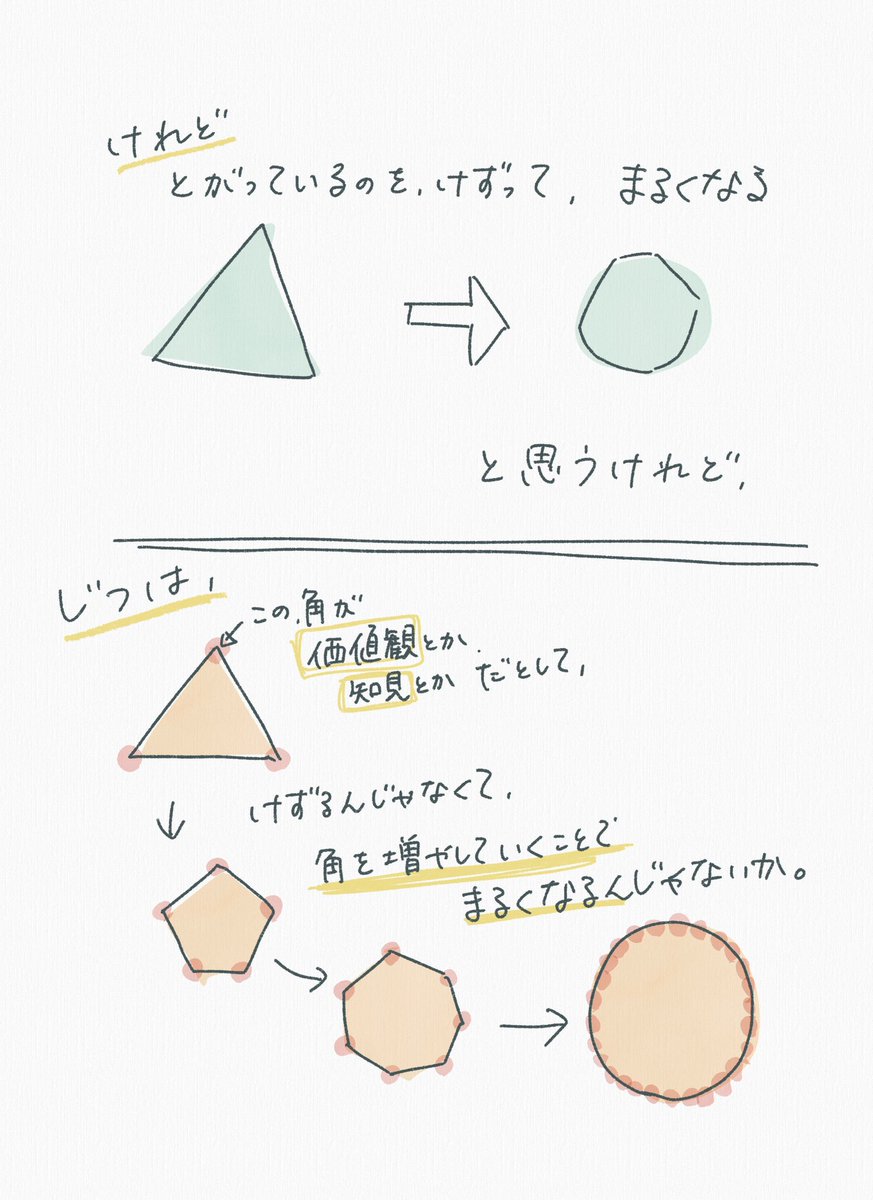

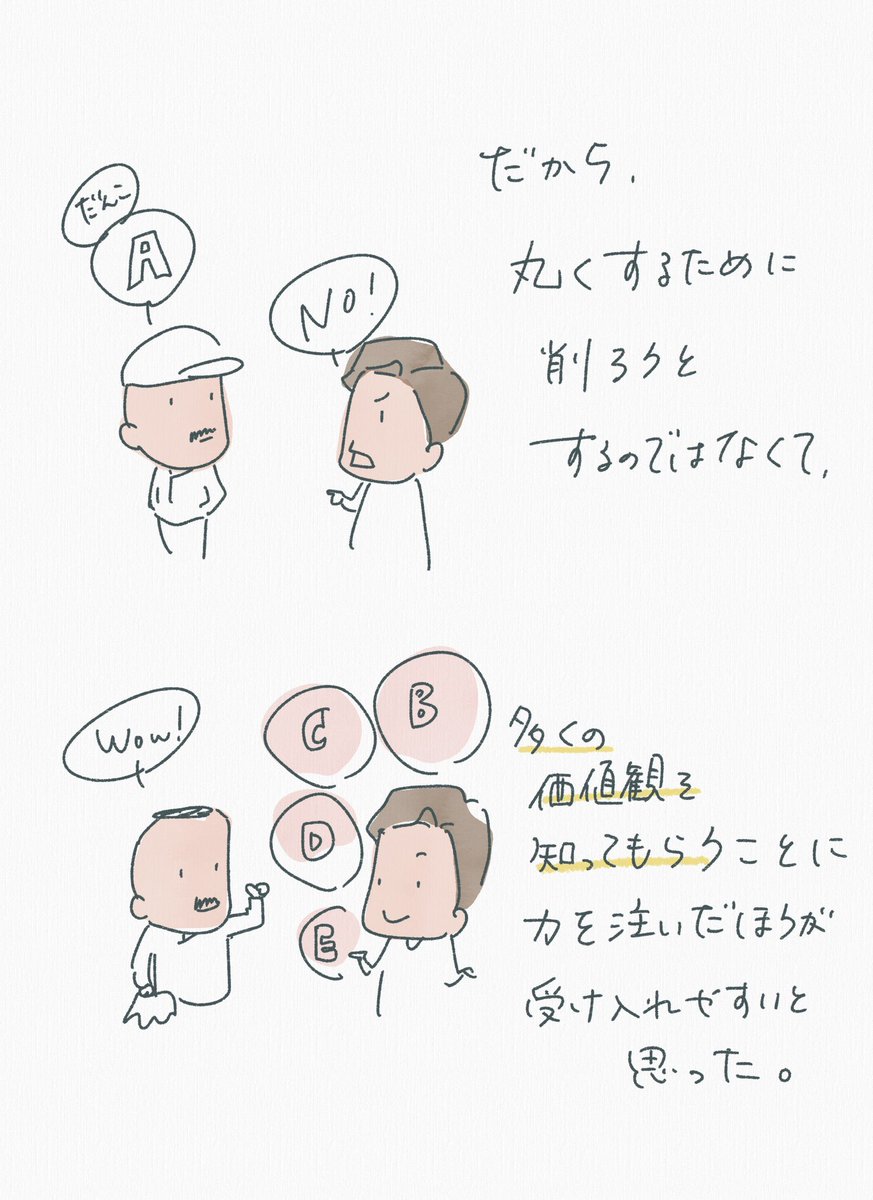

その上でも、その差別的な考えを持ってしまうのならば、それは絶対に否定しない。ただ、それを言葉にしたり行動に移すことは差別に当たることを伝えていく。知らないことを知る、思ったり考えたりすることは否定しない、行動や発言について振り返る。順番が逆にならないように気をつける。

257

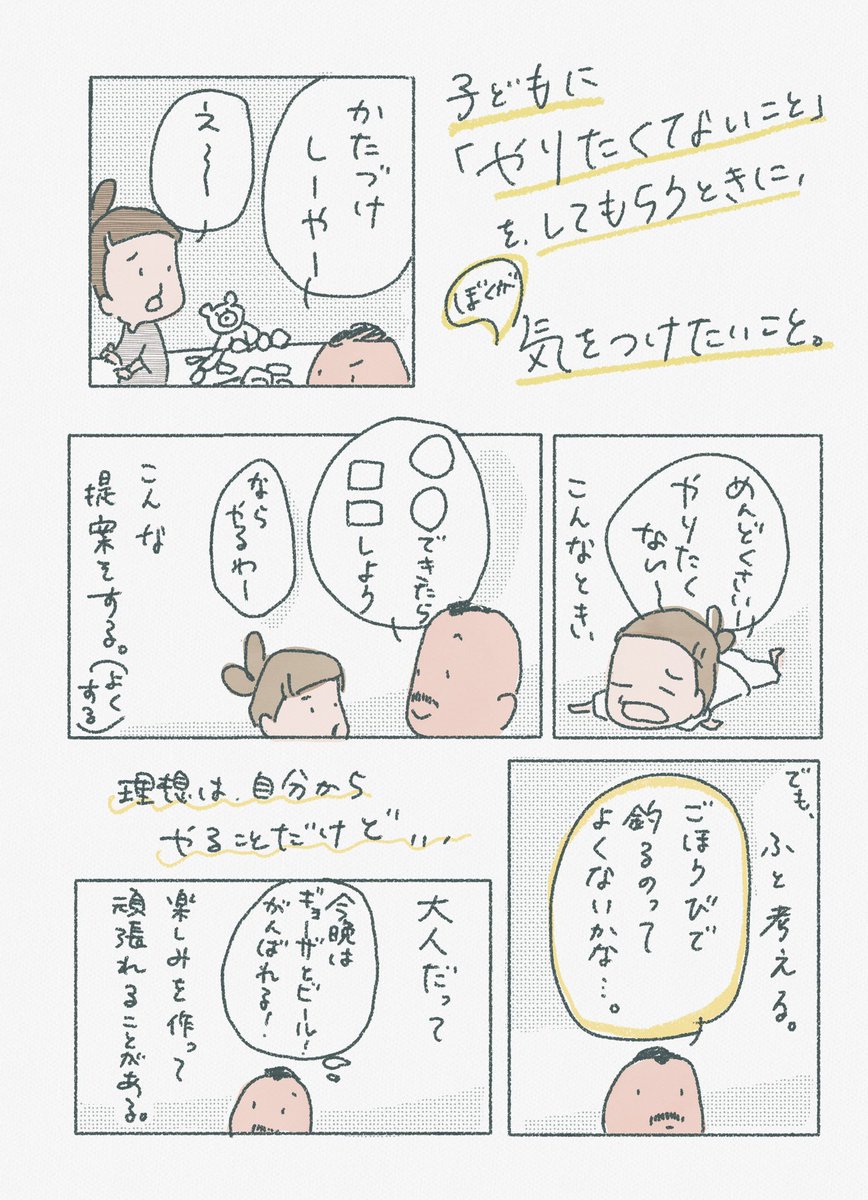

頑張れない子がいた時に、努力が足りない忍耐力がないってその子のせいにする前に、そもそも無理してでも頑張らなきゃいけないことなのかは考えたい。そしてそれは、環境を変えたりやり方を変えたらできることなんじゃないかってことも。我慢させたりや努力させたいだけなら、それを教育とは言えない。

258

【書籍化のお知らせ】

grapeさんで連載中のコラム「大人になってもできないことだらけです」が一冊の本になります!

KADOKAWAさんより2022年9月15日に発売です。予約開始しています!amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E4%B…

一緒に悩んで笑って落ち込みながら少し元気になってもらえたら嬉しいです。

259

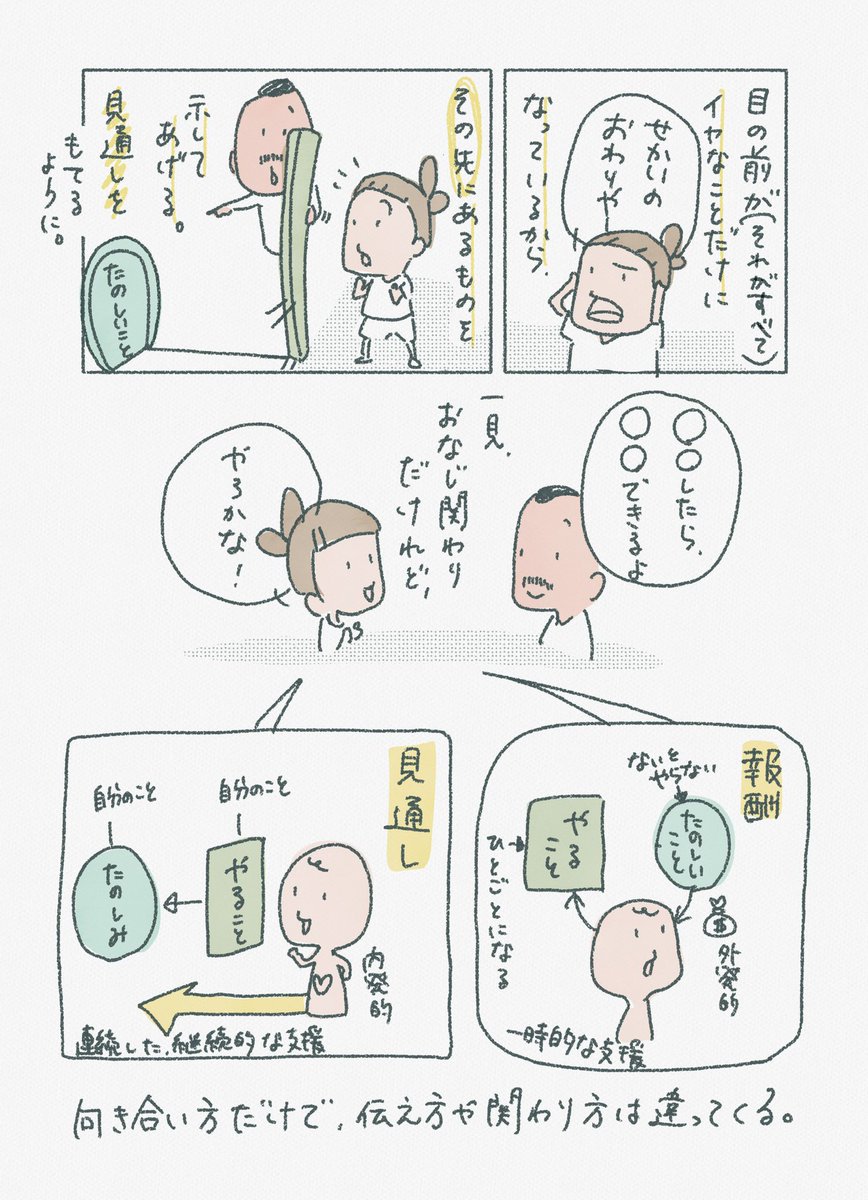

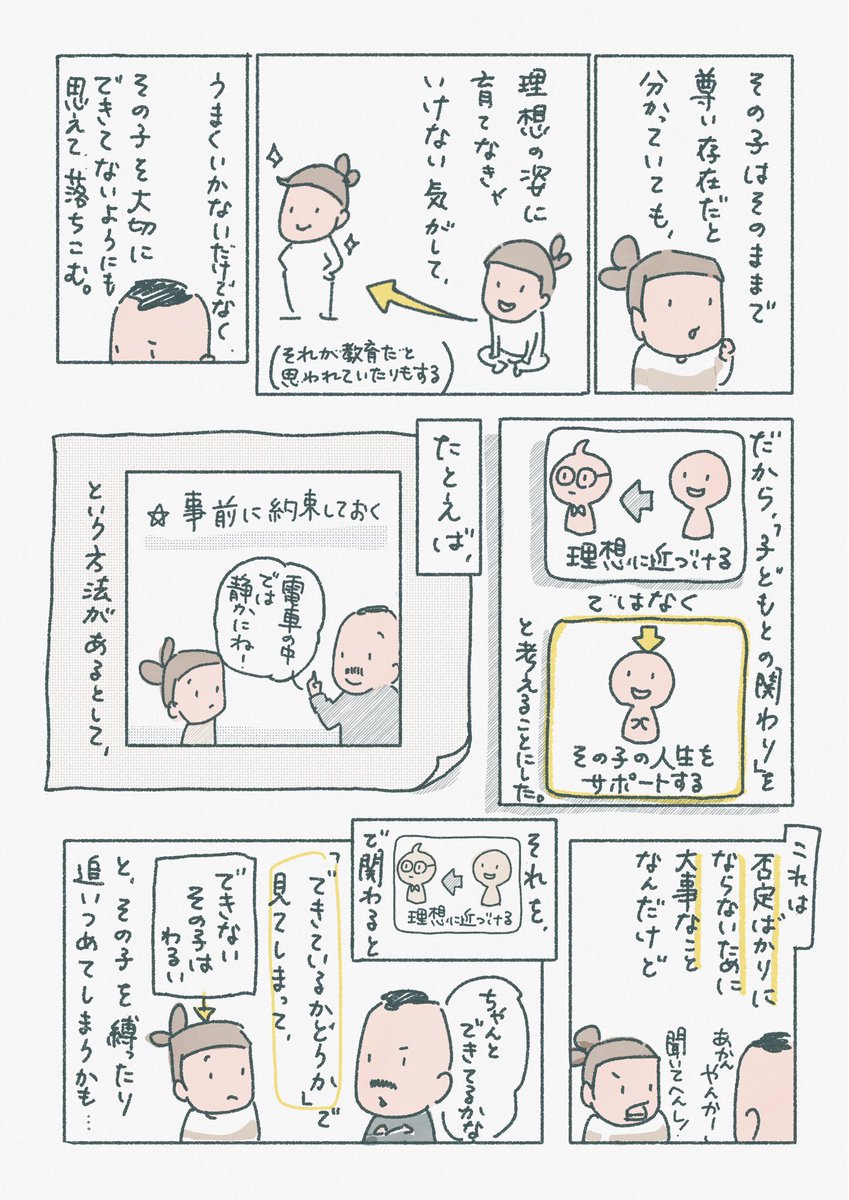

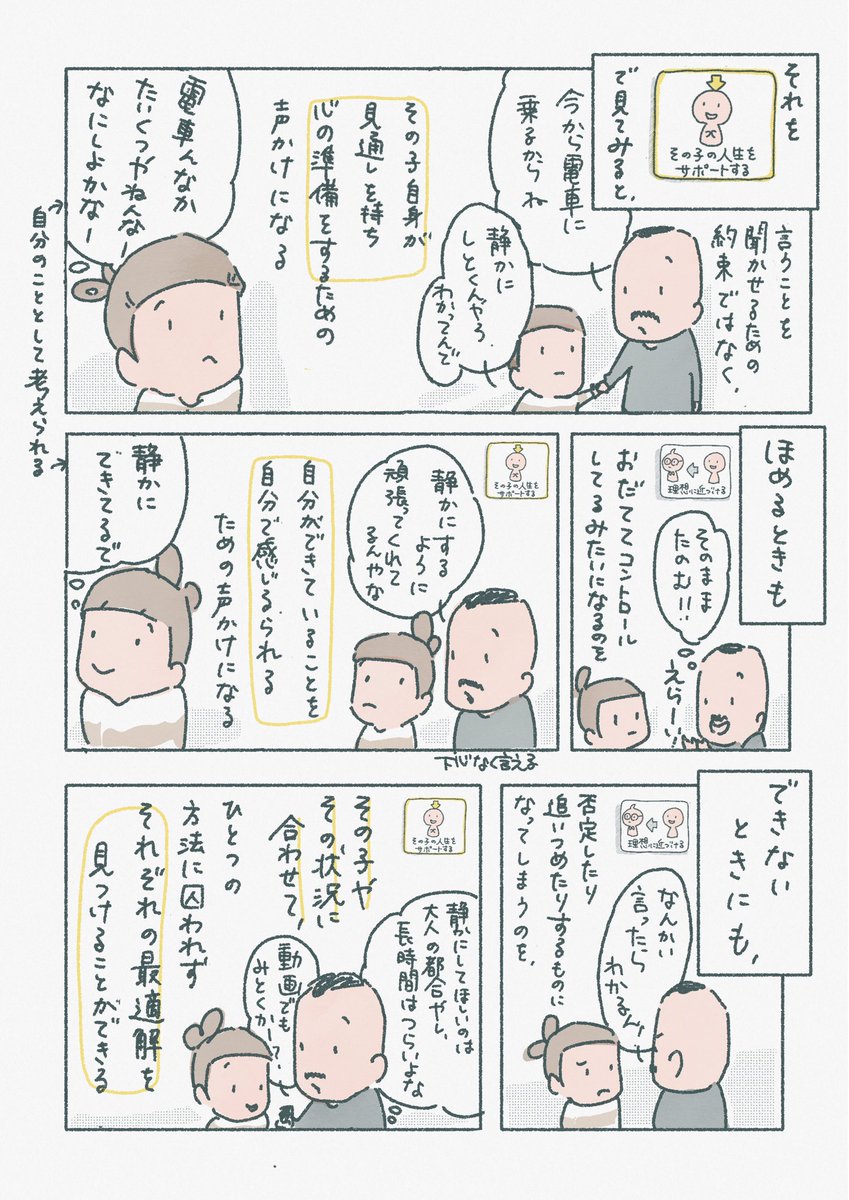

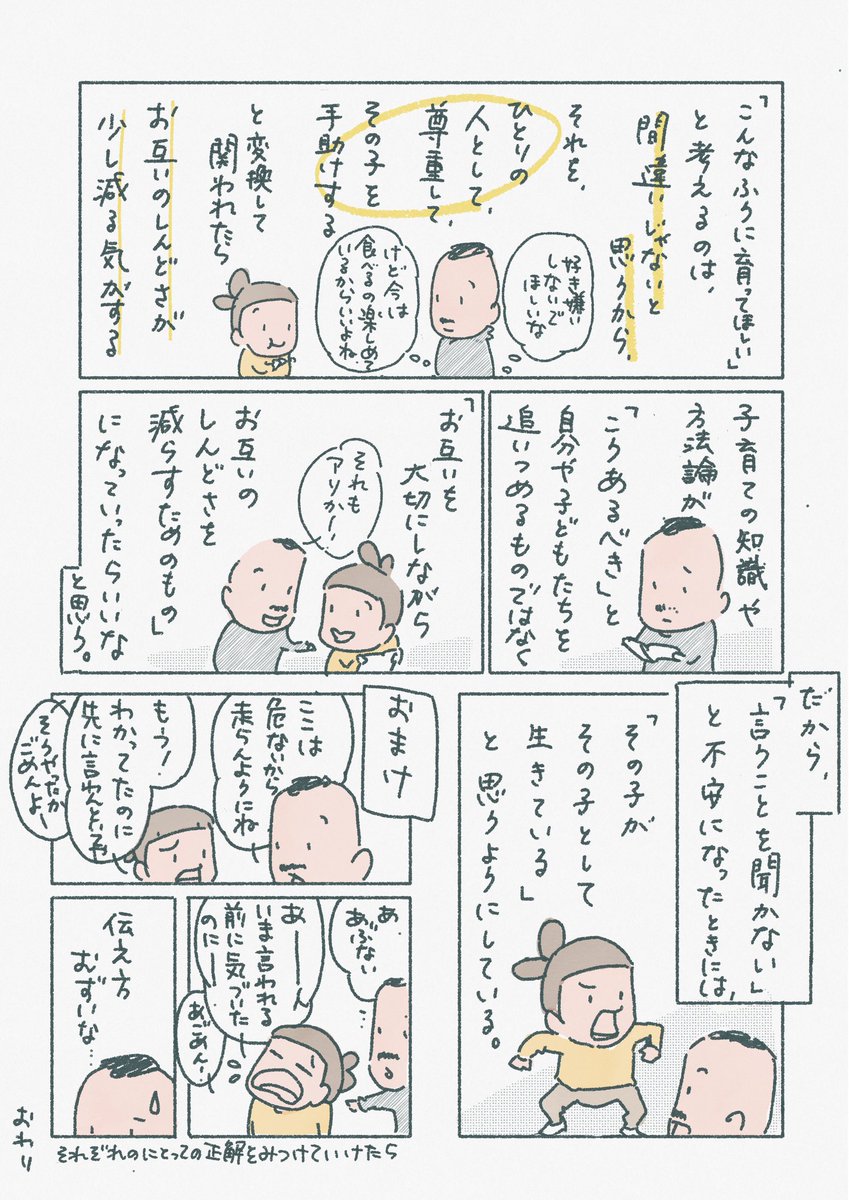

うまくいったと思ったやりとりや、どこかで学んだ子育て方法が、「その子と自分とを大切にしながら関係を築くためのもの」ではなく「子どもを思い通りに動かす方法」になっていないか、自分の言動で子どもが変わったと思った時にこそちゃんと振り返っていたいな。

260

261

grapeのコラムが久々に更新されました。

数えきれないくらいしている後悔の話だけれど、書いているうちに少し前向きな気持ちになれました。よかったら読んでもらえると嬉しいです。

grapee.jp/1022347

262

問題児だと思っていたのに家庭環境や障害などの隠れていたストーリーが見えた途端に支援の対象になるのって、謎が解けたみたいでドラマチックなんだけど、そのストーリーがなければ悪者のままってことだよね。ただその子にしんどさがあるから支援するでいい。その支援のために原因を見つけていくだけ。

263

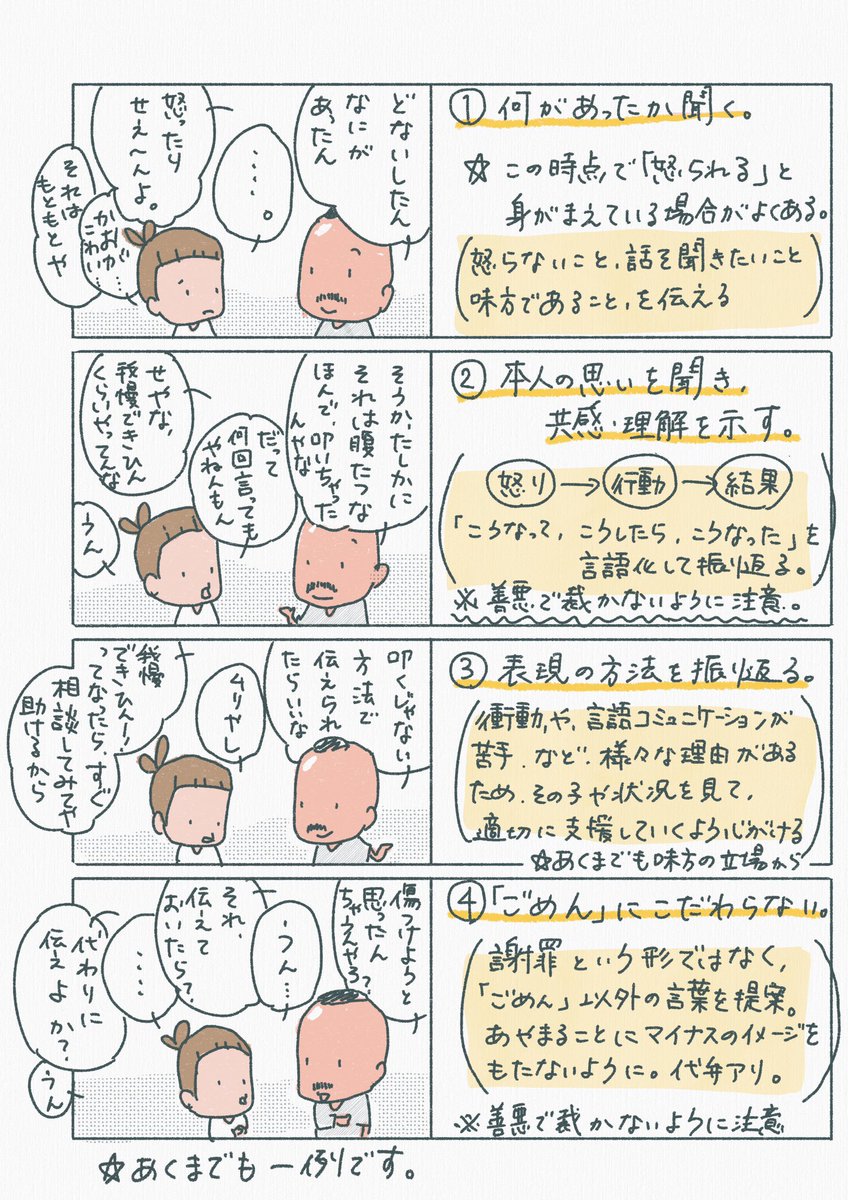

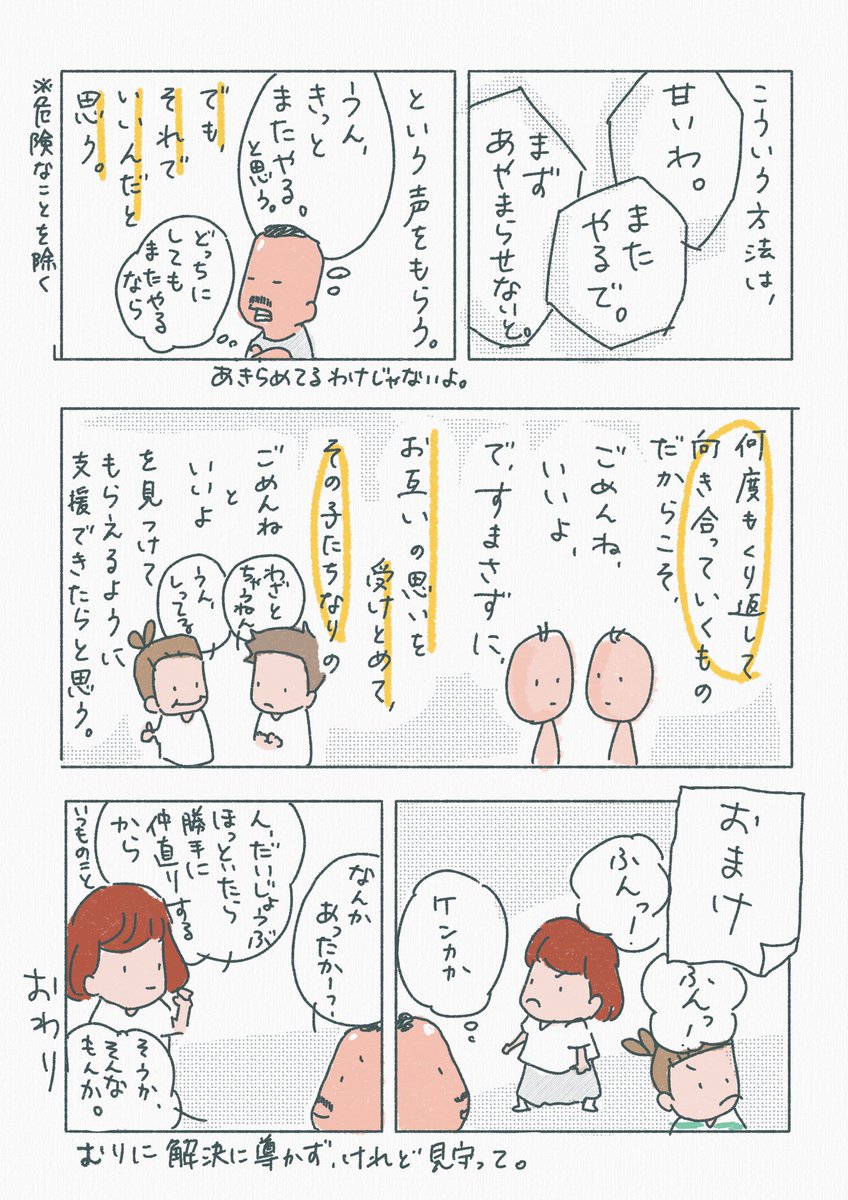

いじめの被害を受けた子を守るために加害した子を離す必要性はあっても、制裁や懲戒のためにその子を排除することはあってはならないよ。どれだけ許せない行為でもその子の人権までは侵してはいけない。加害者に必要なのはケアや支援だよ。

264

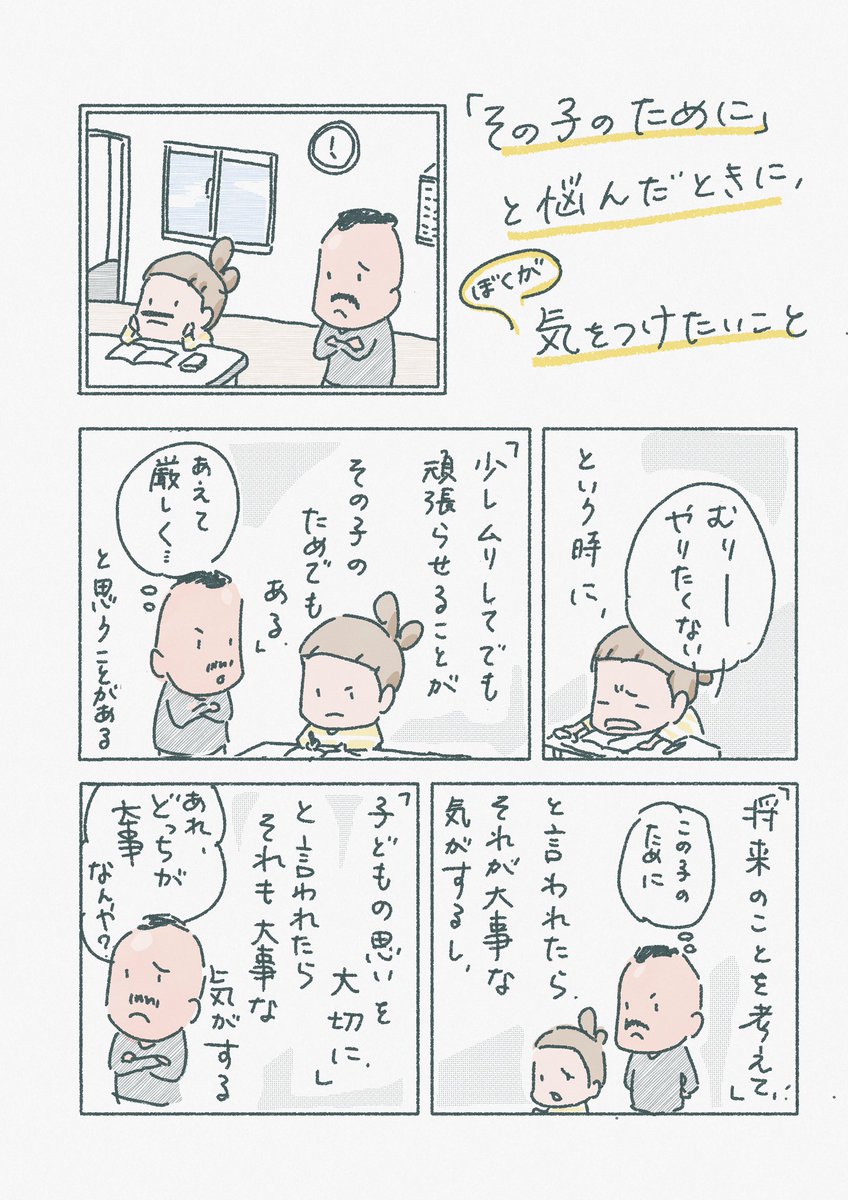

どれだけ「しんどい思いをさせないように」と思っても、やむなく厳しい思いをさせてしまうことはあって、それを正当化してしまわずにちゃんと受け止めながら、少しでもその子の今がしんどくないように、その子のこれからがしんどくないようにって考え続けることが大切なんだと思う。

266

「”あなたを“心配している」と言うと、相手のことが中心にあるように聞こえるけれど、実際は「”私が“あなたを心配している」なんだよね。「あなたのためを思って」も、”ぼくが“と付け加えてみると傲慢な自分が見えてくる。それを自覚して、本当にその人のためにはどうするのがいいかを考えていたいな。

267

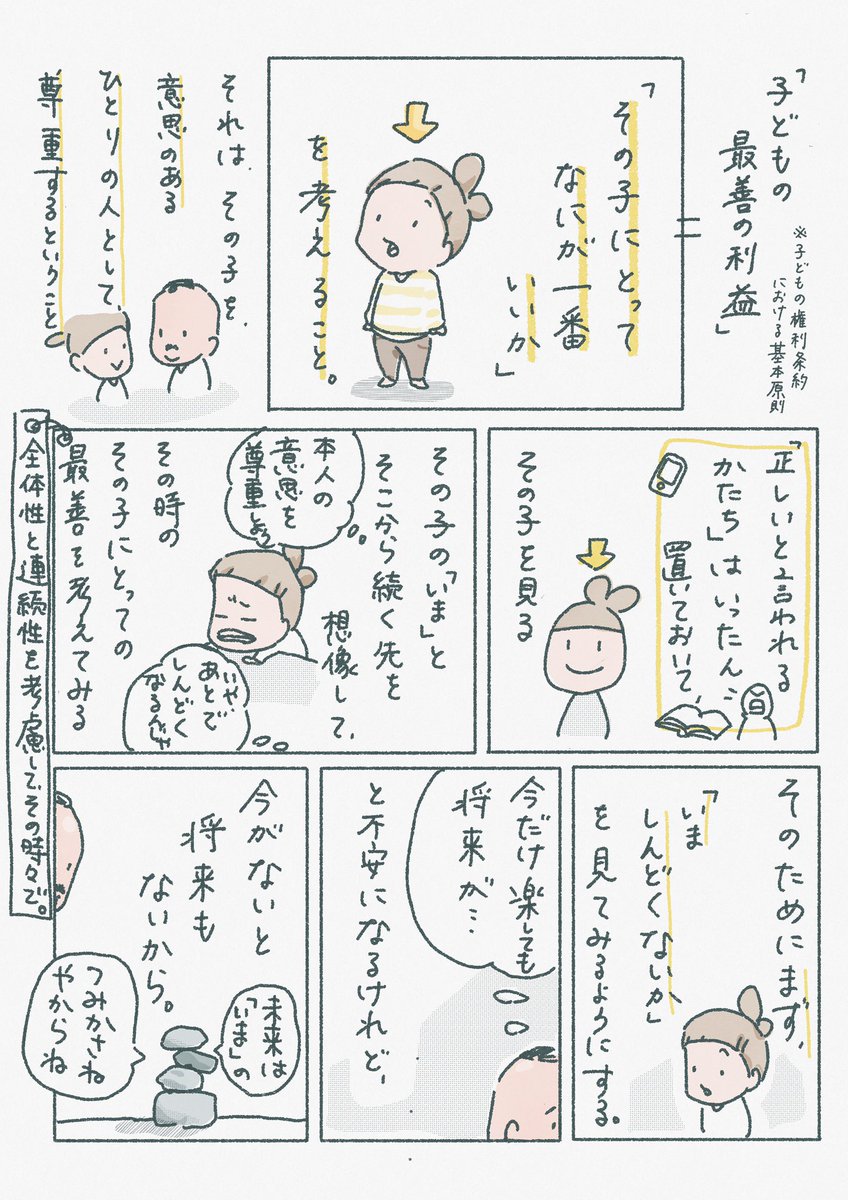

「学童に行きたくないと言っている」と保護者から相談を受けたけれど、ほんとかなあと悩んだときの話です。

正しい答えとしてではなく子どもとの関わりで葛藤したことを共有するつもりで書いています。

よかったら同じように共有する気持ちで感想もらえたら嬉しいです。

chanto.jp.net/childcare/prim…

268

体罰や叱ることについて「実は効果がない」という事実は、行動を変えるきっかけとして有用だとは思うけれど、「効果があってもなくても傷つけたり苦しめたりすることが肯定されてはいけない」という大前提を置き去りにしないように気をつけたい。根っこにあるのは生産性の話ではなく人権の話だからね。

270

現場の職員同士の関係が悪くなったり不平不満をぶつけ合うようになった場合、その原因は人間関係以前に「そもそもの労働環境が悪くて疲弊してしまっているから」というのはあると思う。十分な環境を用意してもらえず業務に支障がでて、ミスしたり怠慢に見える職員にぶつけてしまう。問題は運営なのに。

271

頑張りたいけど頑張れないという状態があるのを知っておくことは大事だな、人に対しても自分にとっても。頑張れないのを責めないように。頑張らなきゃって思えば思うほど空回りして悪循環になるから、まずは頑張れないのを認めてあげる。それでよしとする。そうやって頑張れない自分に言い聞かせてる。

272

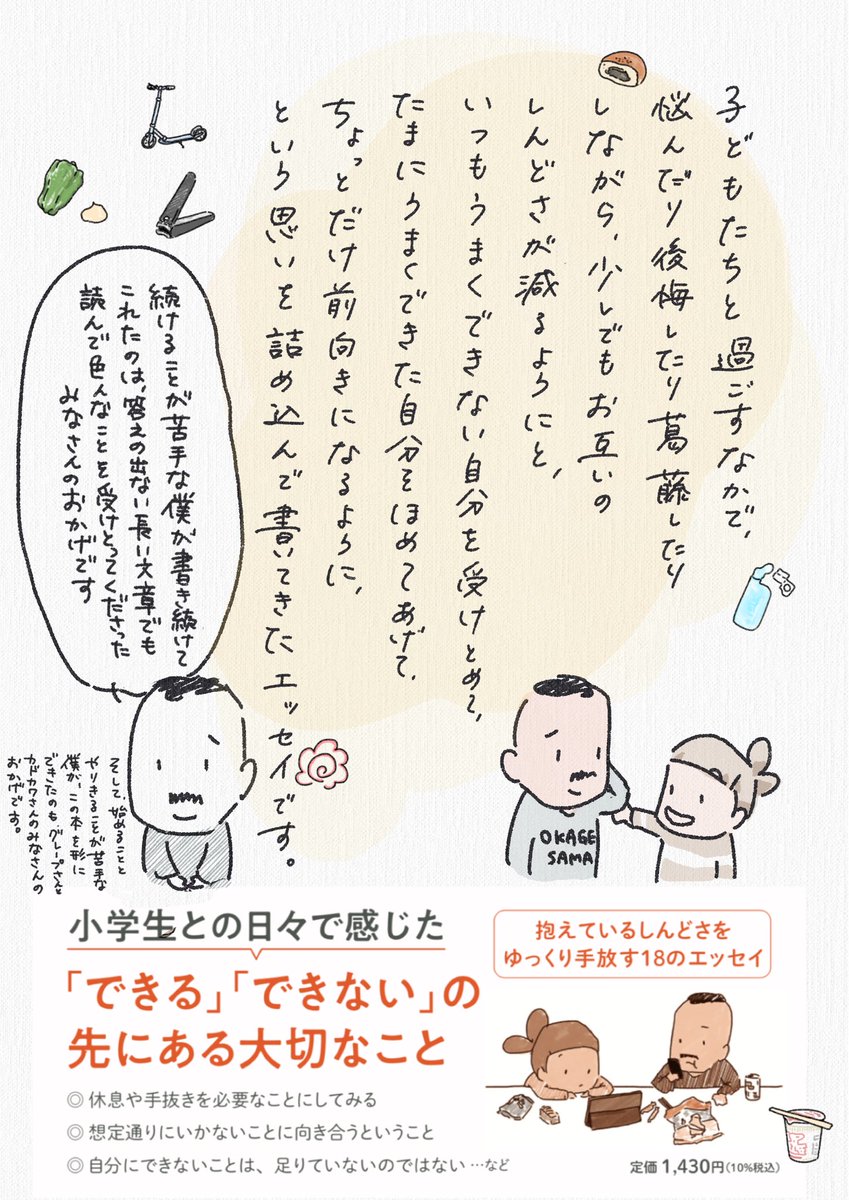

連載コラム第14回が公開されました。

自分はダメだなあと感じる日々の中で、そんな自分だからこそ書けることを書いてみました。

grapee.jp/976271

273

相手を支配するために有効なのって無力感を与えることなんだろうな。たとえ呆れや諦めであっても、自分の力ではどうにもできないと思わせたら支配できる。そしてそれをする側だけでなくされる側さえも忠誠心や帰属意識と思い込んで納得している。そんな中で声をあげるものは、どちら側からも嫌われる。

274

「社会の理不尽に耐えるための練習」は必要ないし、むしろ本人を追い詰めるよ。どれだけ劣悪な環境でも逃げ出すことができずに潰れるまで耐え続ける人が現実にいるんだよ。そういう社会ならなおさら、理不尽にあった時に自分の身を最優先にできる自尊心と、そのための方法を見つける力の方が必要だよ。

275

多様な社会な実現で、しつけとマナーが滅びるという仮説

note.com/1kani1dai/n/n6…