177

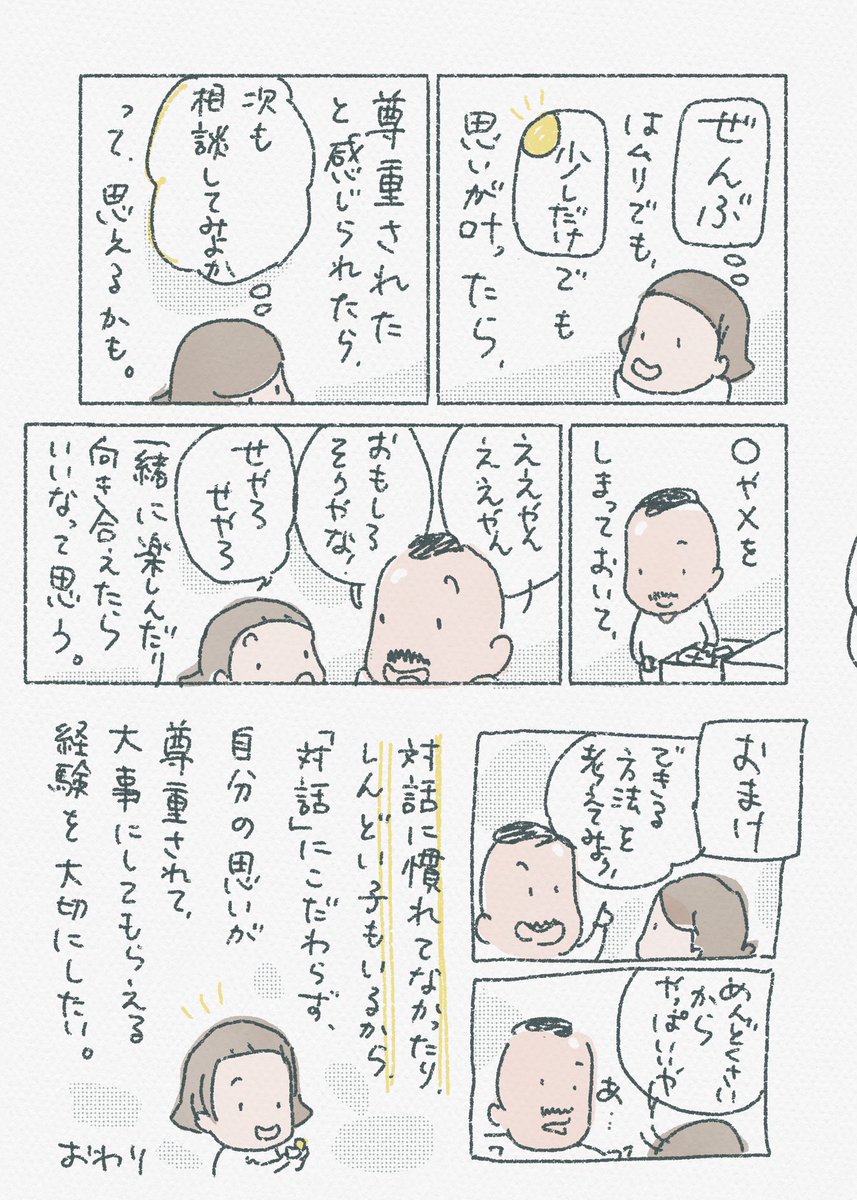

「察して」ではなくちゃんと言葉で伝えられるようになるためのに必要なのは、まずは察してもらって受け止めてもらえる経験なんだよね。その上で、言葉のコミュニケーションを積み重ねていく。突き放されるなら伝えようとは思えないよね。受け止めてもらえるから伝えようと思えるんだもんね。

178

「ありがとう」を言わされることで心が削れる子もいるから僕は無理に言わせないようにしてる。そのかわり、黙ってたらやってもらって当たり前だと思われちゃうから、「助かったよ」とか「おかげさまで」とか伝えられるといいねと話す。ありがとうが言えない子でも、その言葉ならすんなり言えたりする。

179

頑張ってないと、何かの役に立ってないと、存在する意味を持っていないと、そんな風に誰かに言われたわけじゃないけれどそんな風に感じてしまうことがあるんだよね。何度も言うけど、それをしてる人はもちろんすごいんだよ。ただ、同じようにみんながそう思えるような社会にしていきたいなって。

180

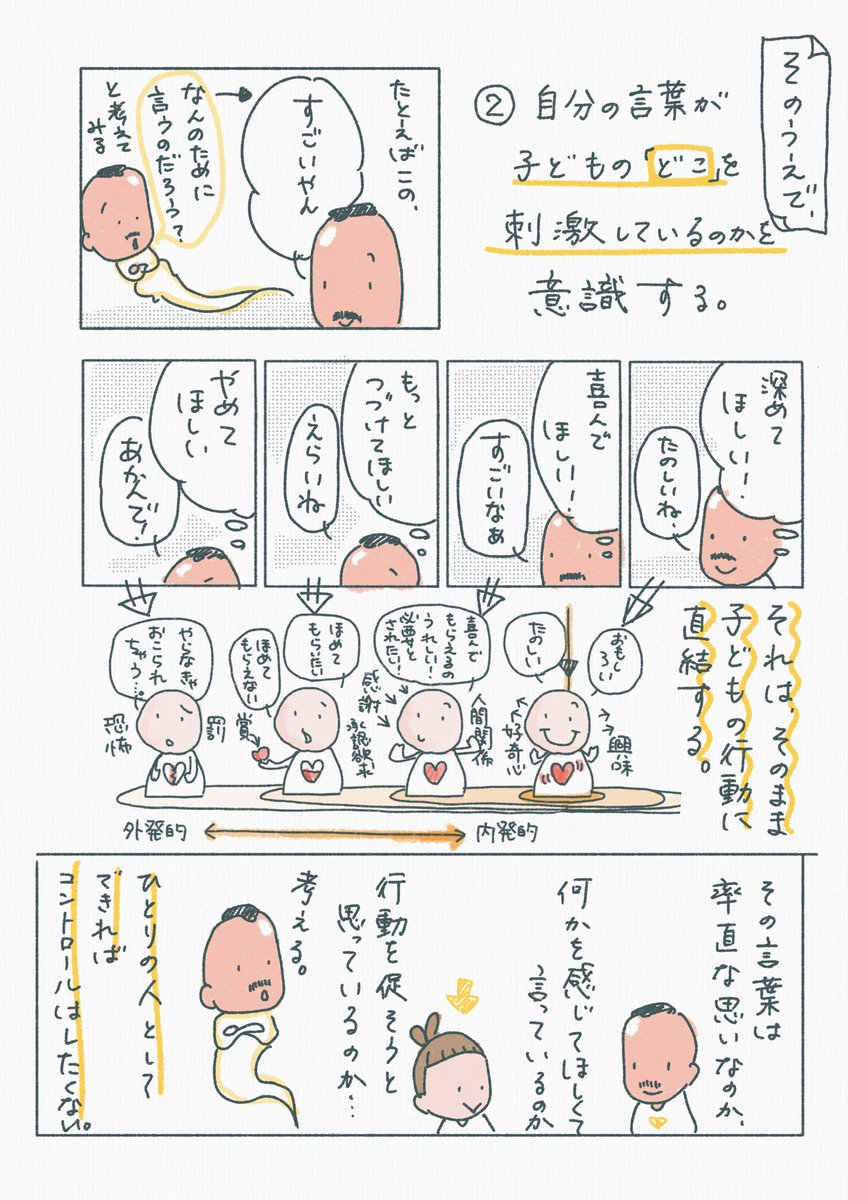

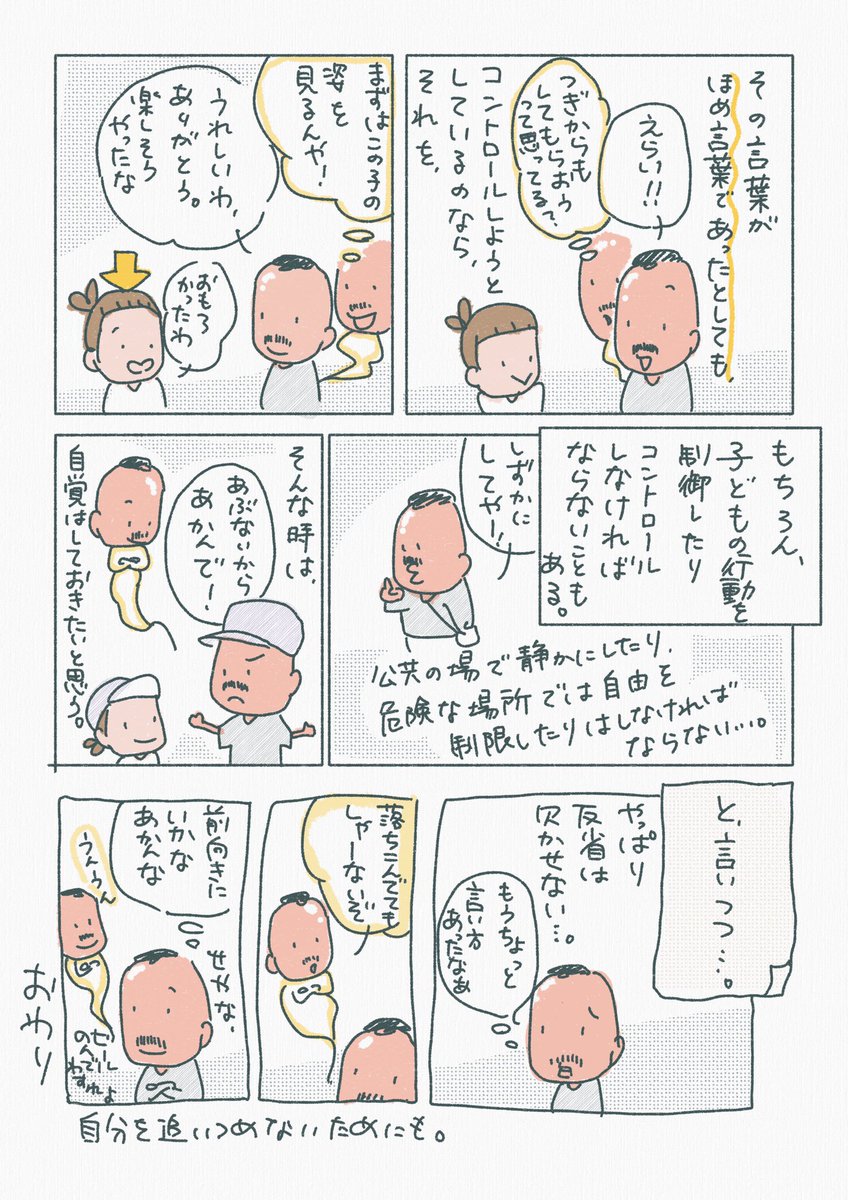

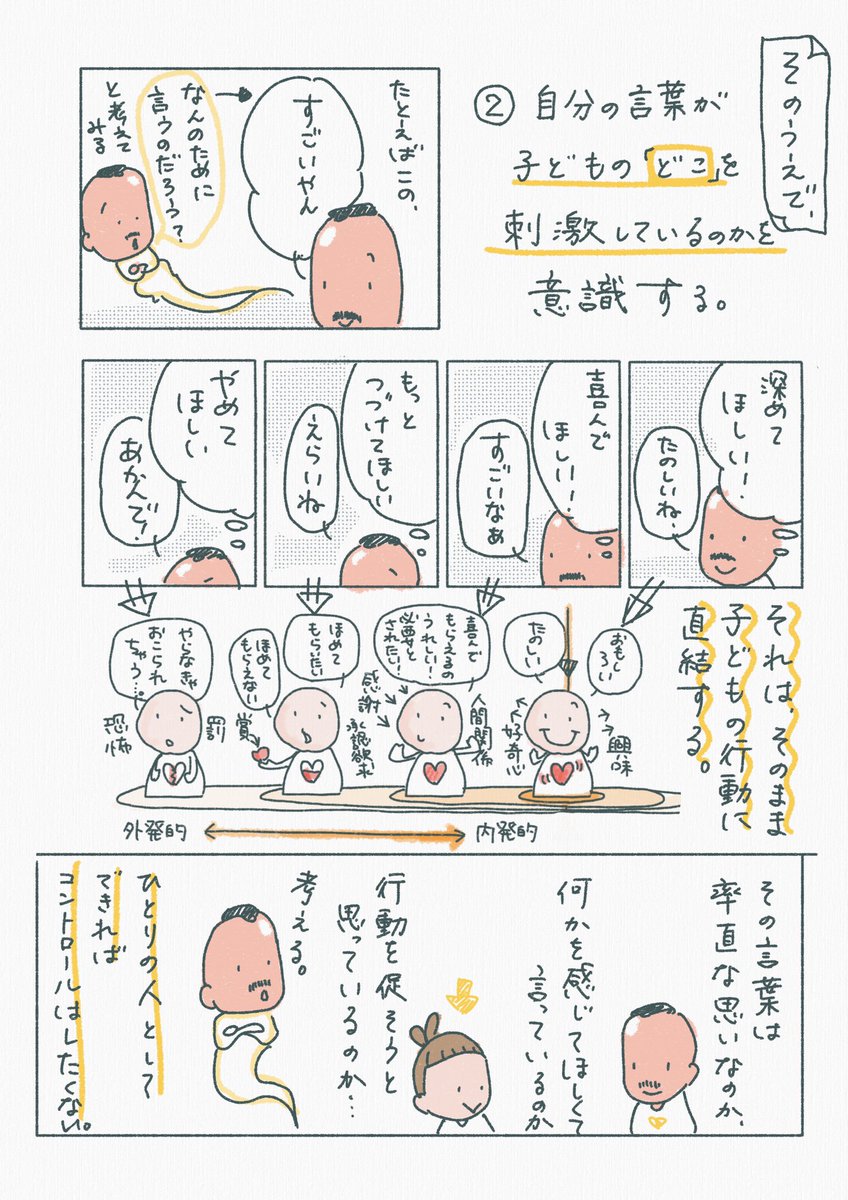

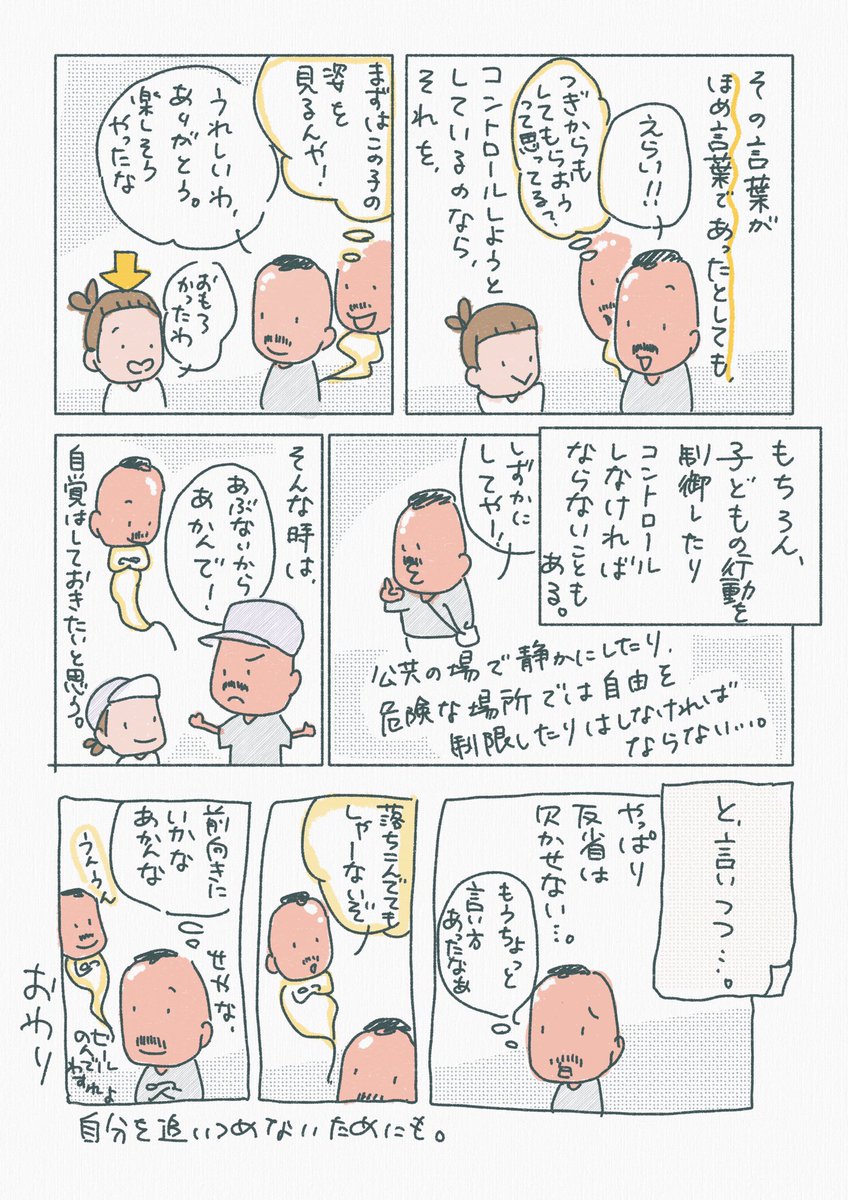

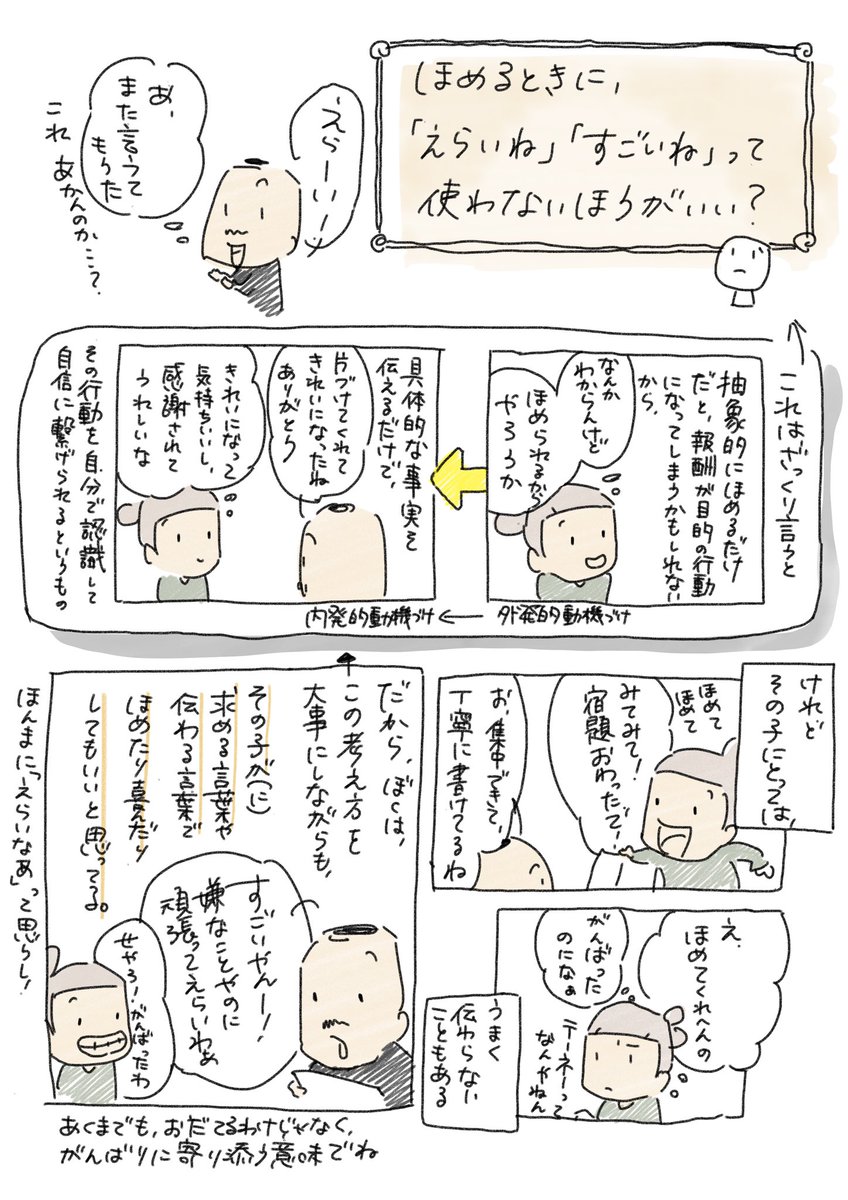

子どもが夢中になったり好きなことについて、むやみに否定しないというのは大切なことだしそれを踏まえての一つのアイディアだろうから無闇に批判したいわけじゃなくて、子どもを支配したくないと思って選んだ方法が、結果的に支配する方法になって、それに気づきづらくなるかもしれないという懸念。

182

「できたらいいな」って気持ちに、「できなくてもいいな」って付け足す。勉強できたらいいな、できなくてもいいな。いっぱい食べれたらいいな、食べなくてもいいな。友達できたらいいな、できなくてもいいな。長生きしたいな、できなくてもいいな。期待はするけど失敗にはしないから気持ちが楽になる。

183

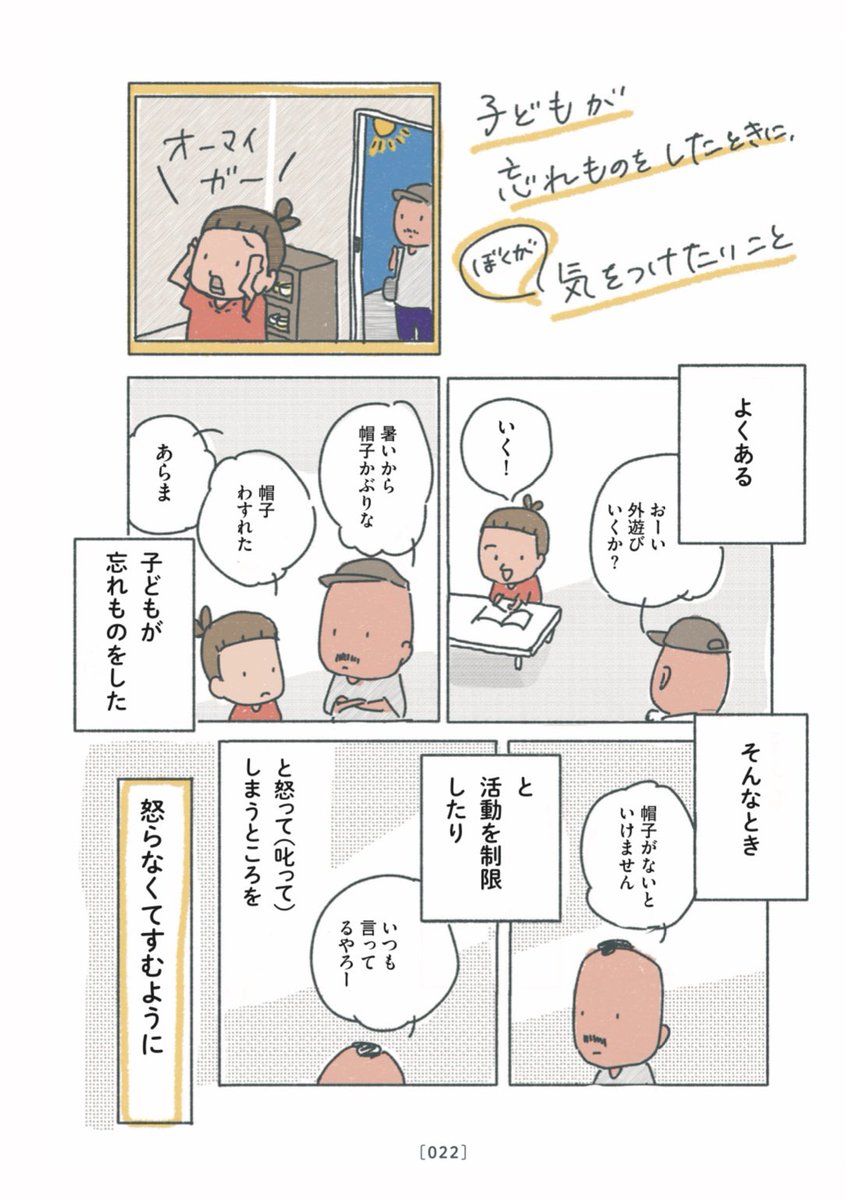

ごめんねが言えなくてもいいよ。ありがとうが言えなくてもいいよ。嘘をついちゃってもいいよ。忘れ物してもいいよ。ご飯残してもいいよ。ピーマン食べられなくてもいいよ。それはね、なんでもかんでも許せよってことではなくて、まずダメって言わずその子をそのままの姿をまずは受け入れようってこと。

184

男性保育士だからという理由で信頼されないのは辛いし悲しい。けれど、それは差別ではなく保護者の不安なんだよね。一部の人間のせいでって怒りも湧くけれど、まずその不安に寄り添って解消したい。その不安を正しさで否定してしまうのは、僕たちの専門性を否定しているということでもあると思うから。

187

190

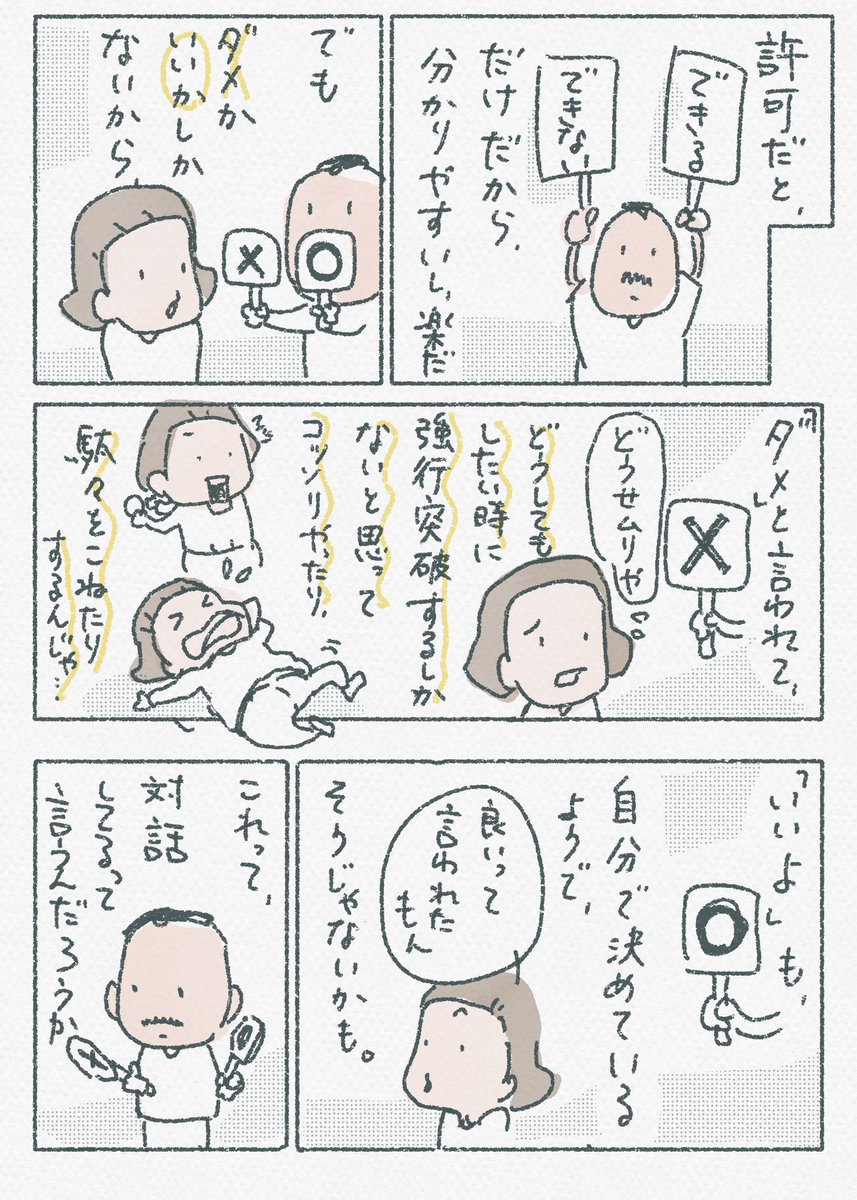

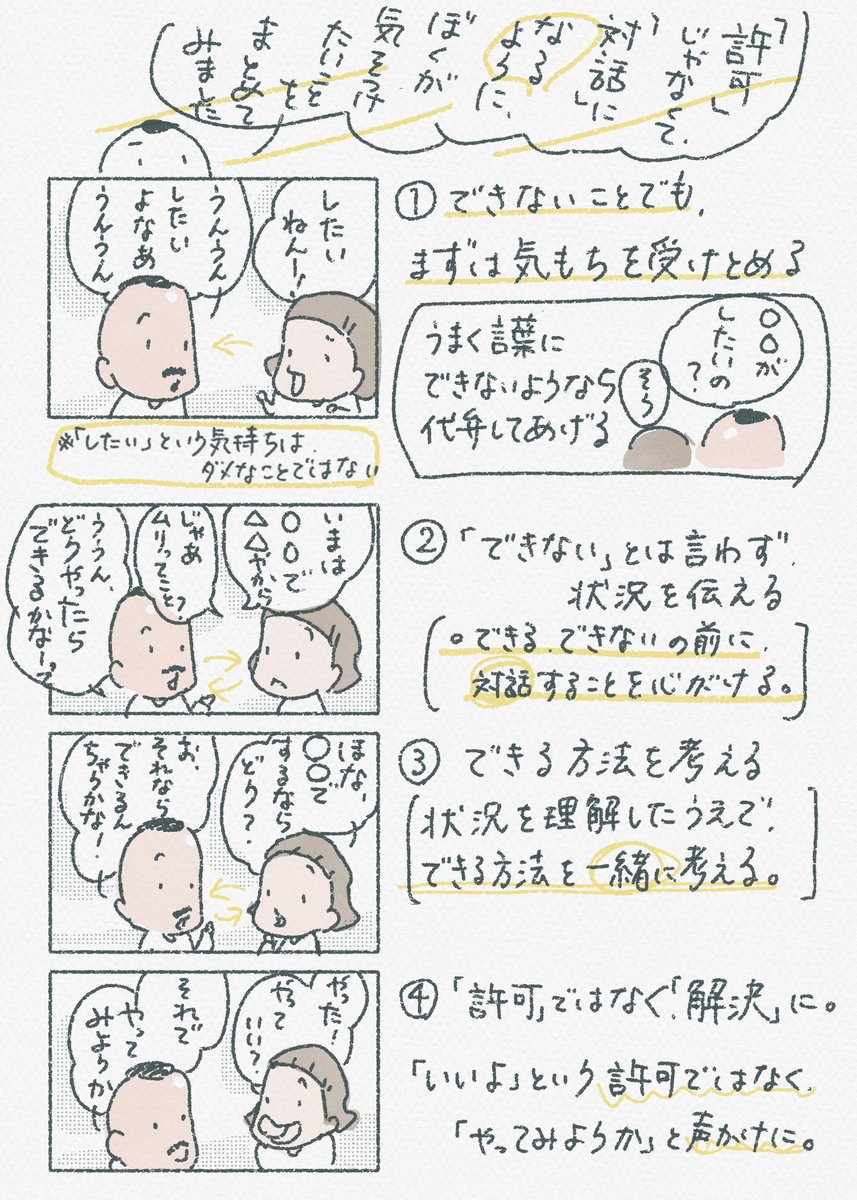

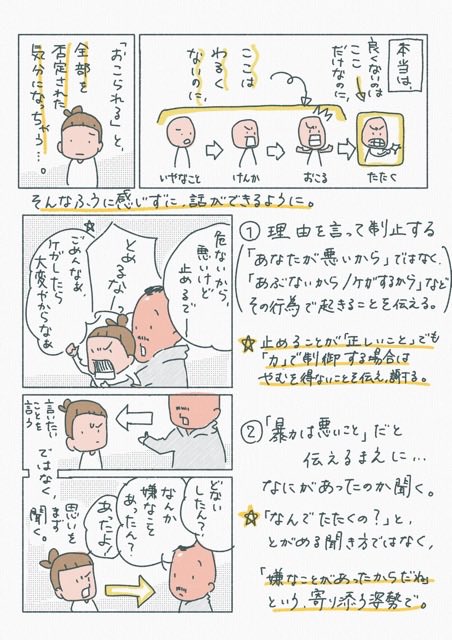

相手の思いを否定しないというのは、なんでも許したり全てを肯定することではなくて、まず受け止めるということ。許せないことでも、「おかしいよそれ」と突っぱねる前に「あなたはそう思うんですね」と受けとめることはできる。それが否定しないと言うことで、相手の気持ちを尊重する第一歩だと思う。

191

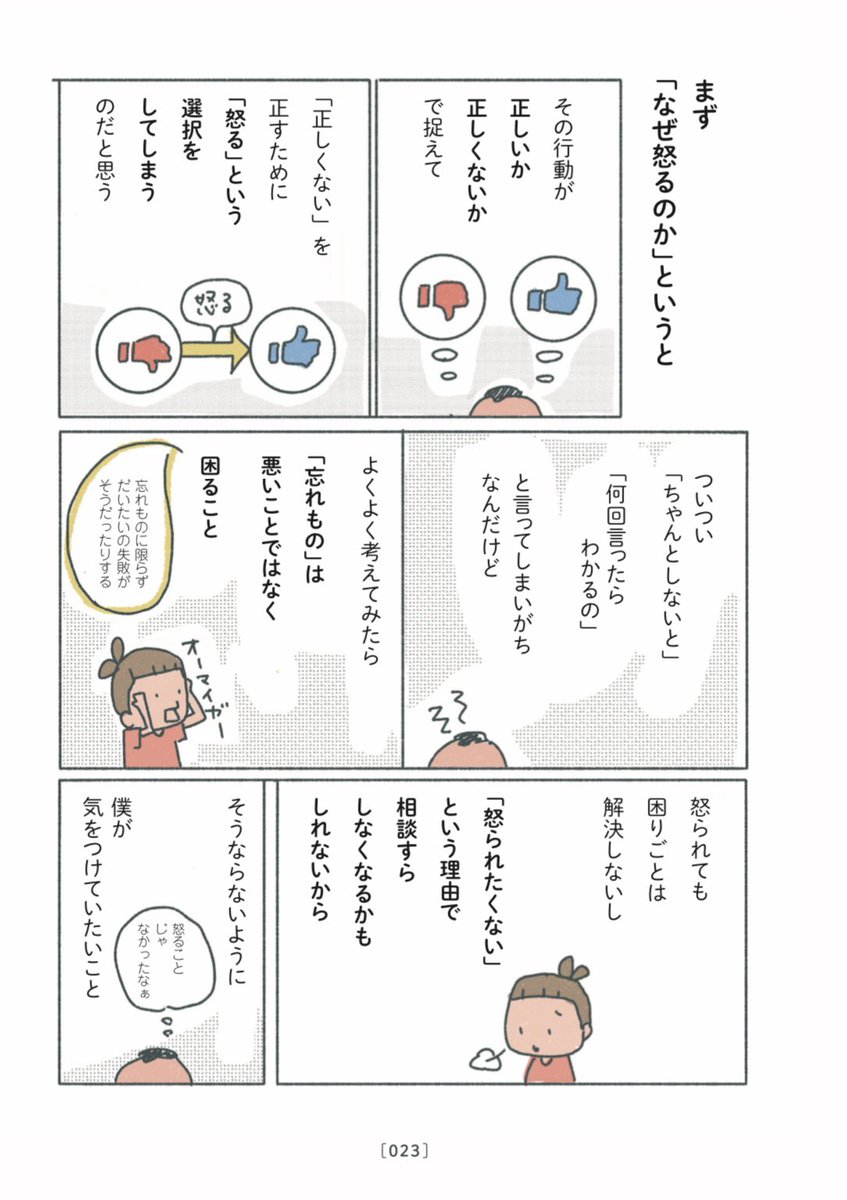

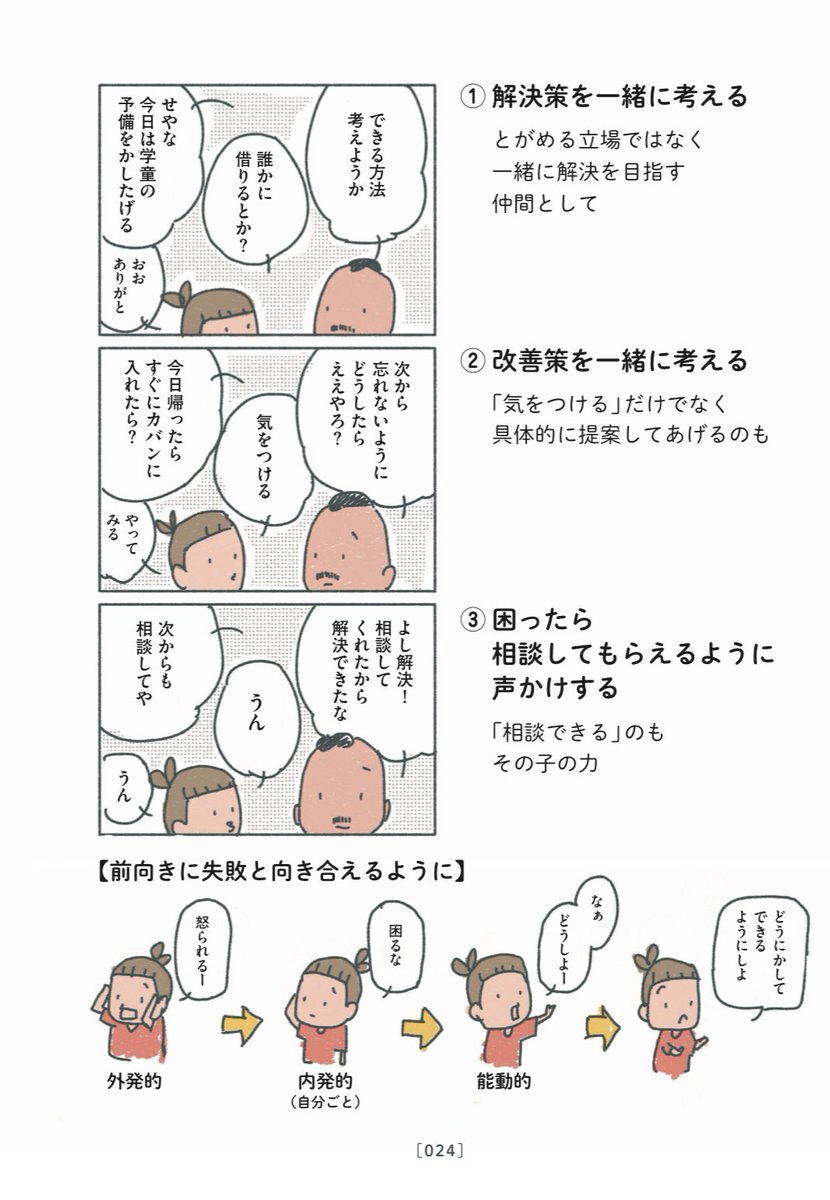

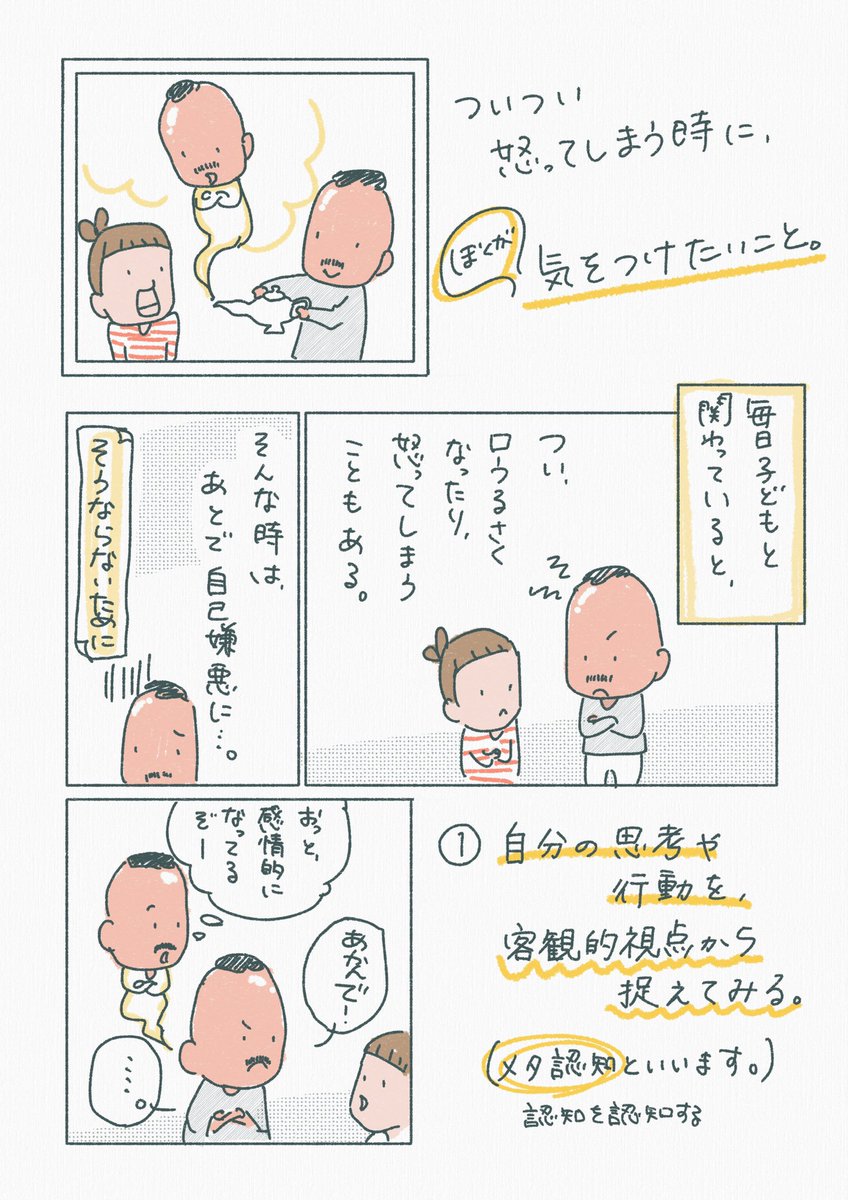

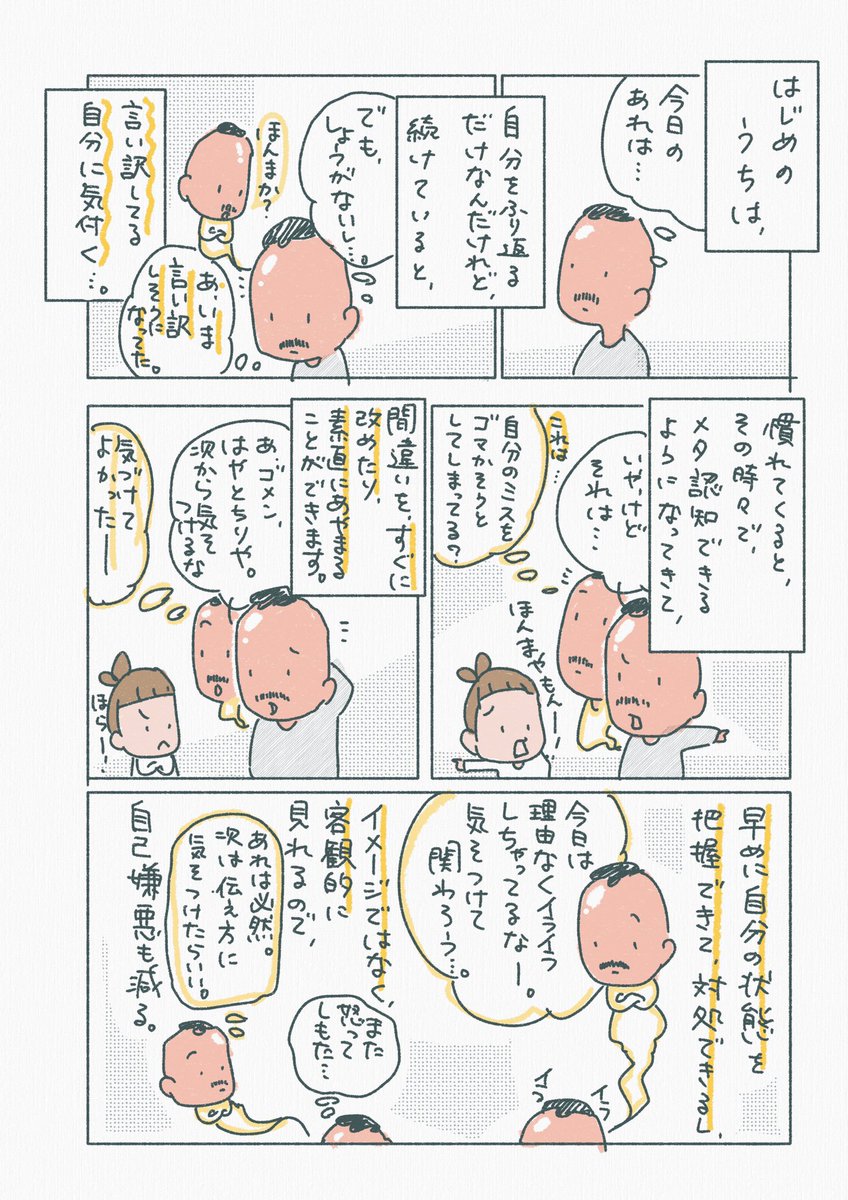

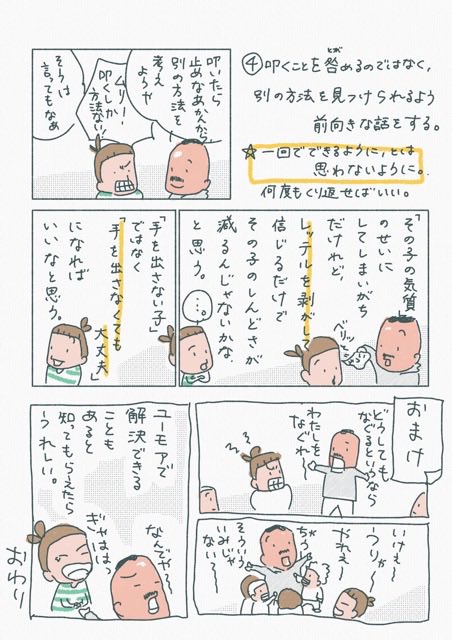

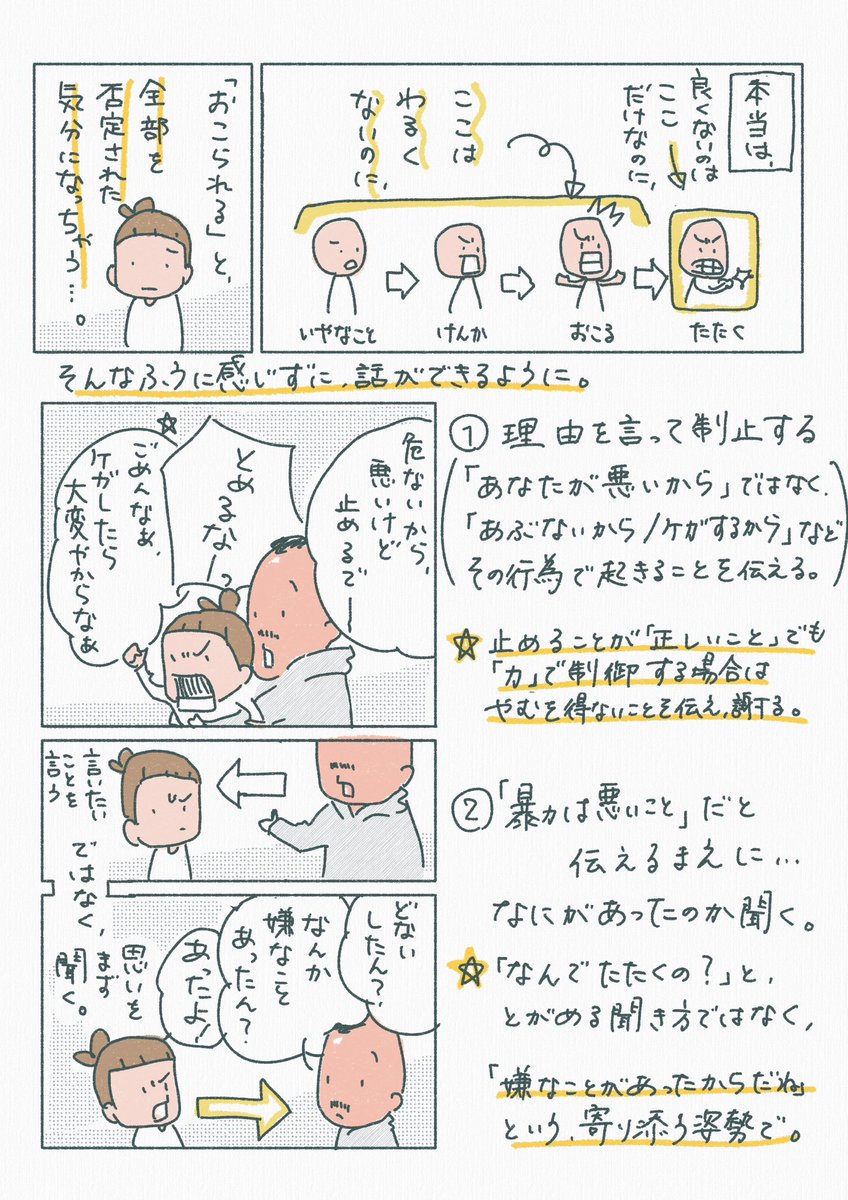

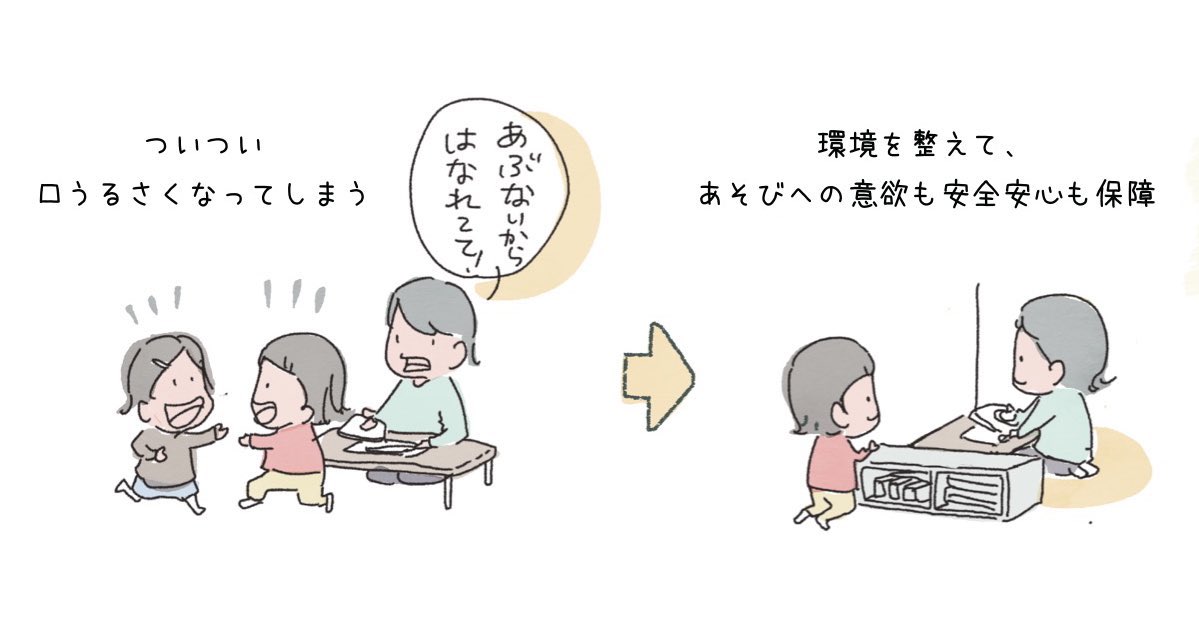

「怒ってはいけない」ではなく、「怒るのは子どもにも自分にもしんどいことだから怒らなくてすむ環境や方法を見つけていけたらいいな」と思えたらいいなと思うし、そういう余裕ができるような支援をしたいな。良い子育てとか悪い子育てとか評価するのではなく、しんどくないか辛くないか見ていたいな。

192

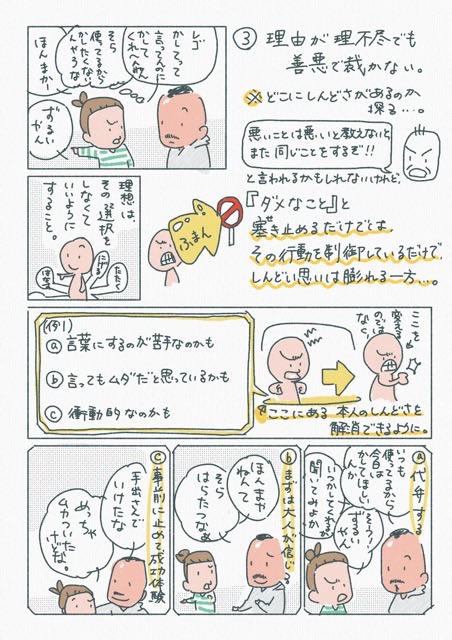

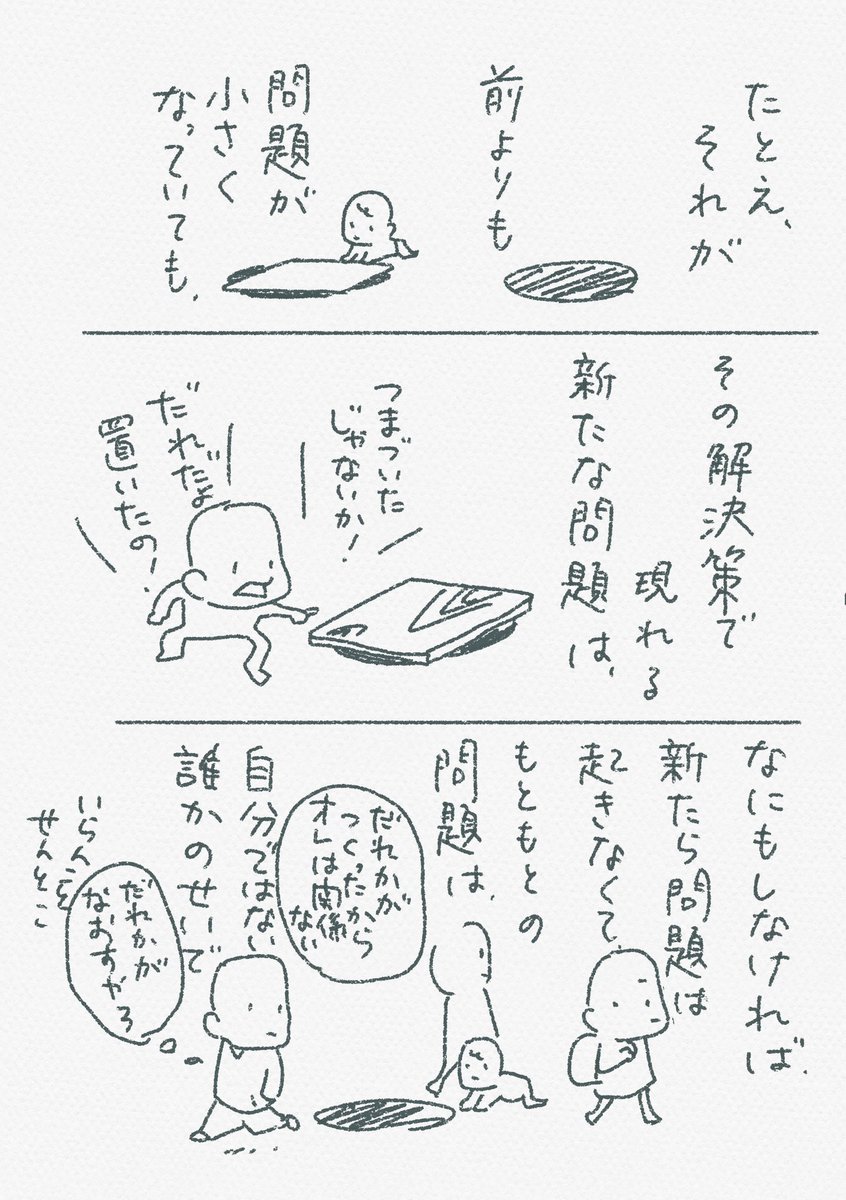

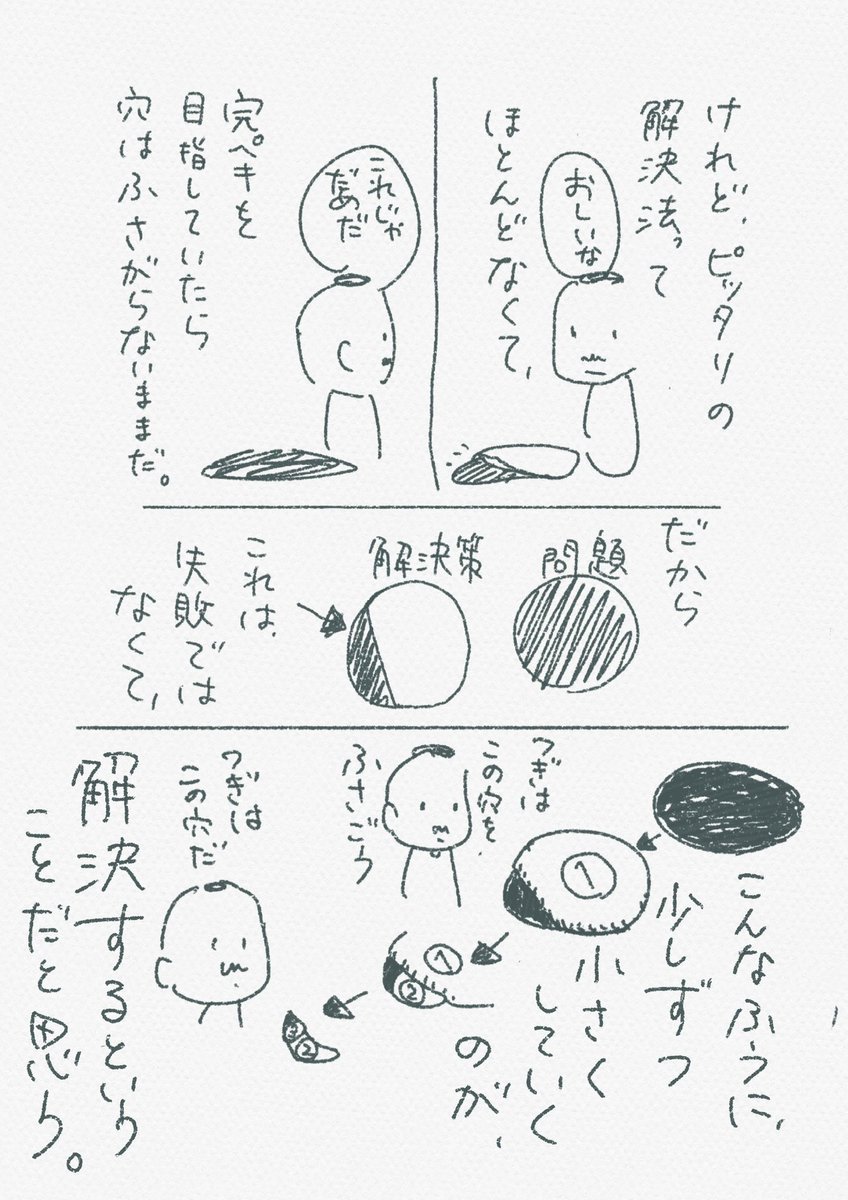

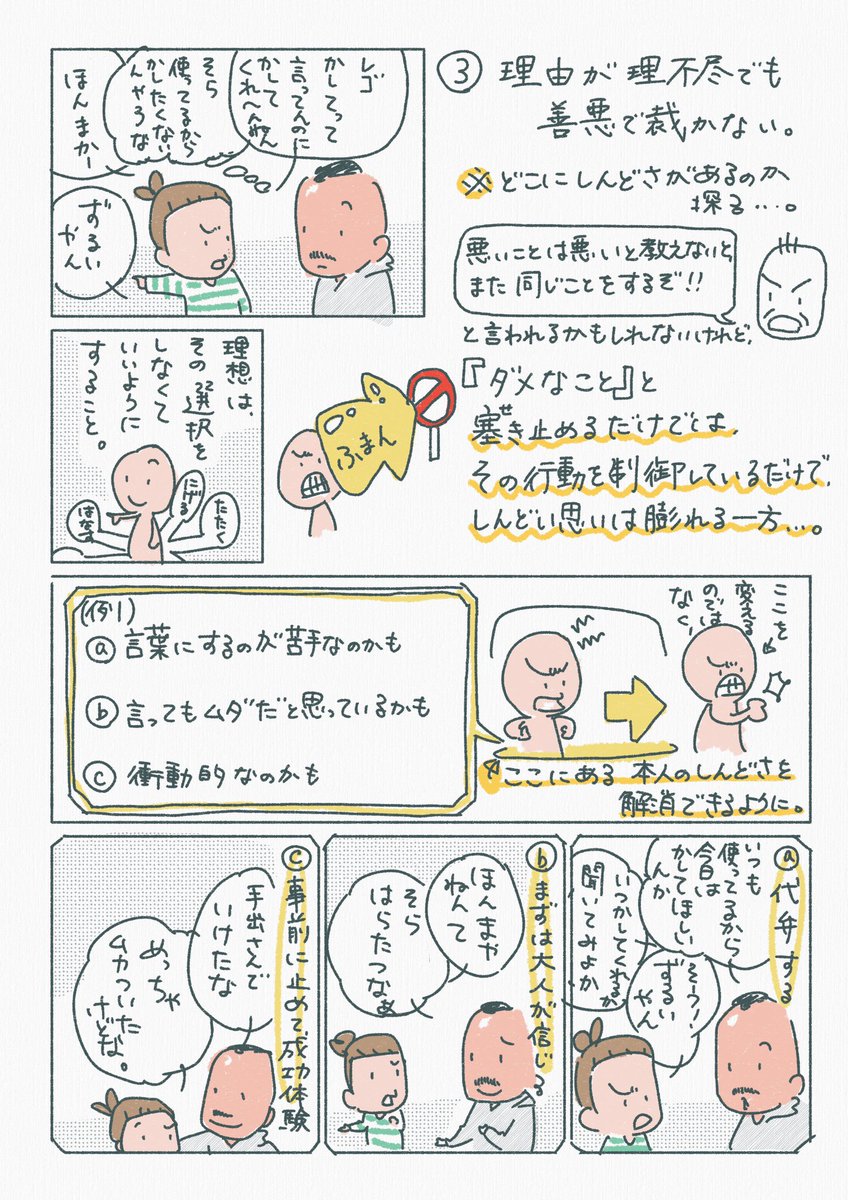

その子の悪いところを治すためにどんな指導や教育が必要か。と考えてしまうのを、その子自身が抱えるしんどさをどんな支援や関わりで解消できるか。という視点に変えてみる。大人から見た子どもの許せない姿ではなく、その子が困っていることに焦点を当てると、同じ場面でも全く捉え方が変わってくる。

193

ちょっと頑張ればできるはずだと思うことでも、その「ちょっと頑張る」が死ぬほどしんどい人もいて、「それはわかるけど、でもさすがにこれくらいは」の「これくらい」が、その人にとっては死ぬほどしんどいことかもしれない。人の辛さは想像できないという当たり前のことをまず当たり前にできたらな。

194

195

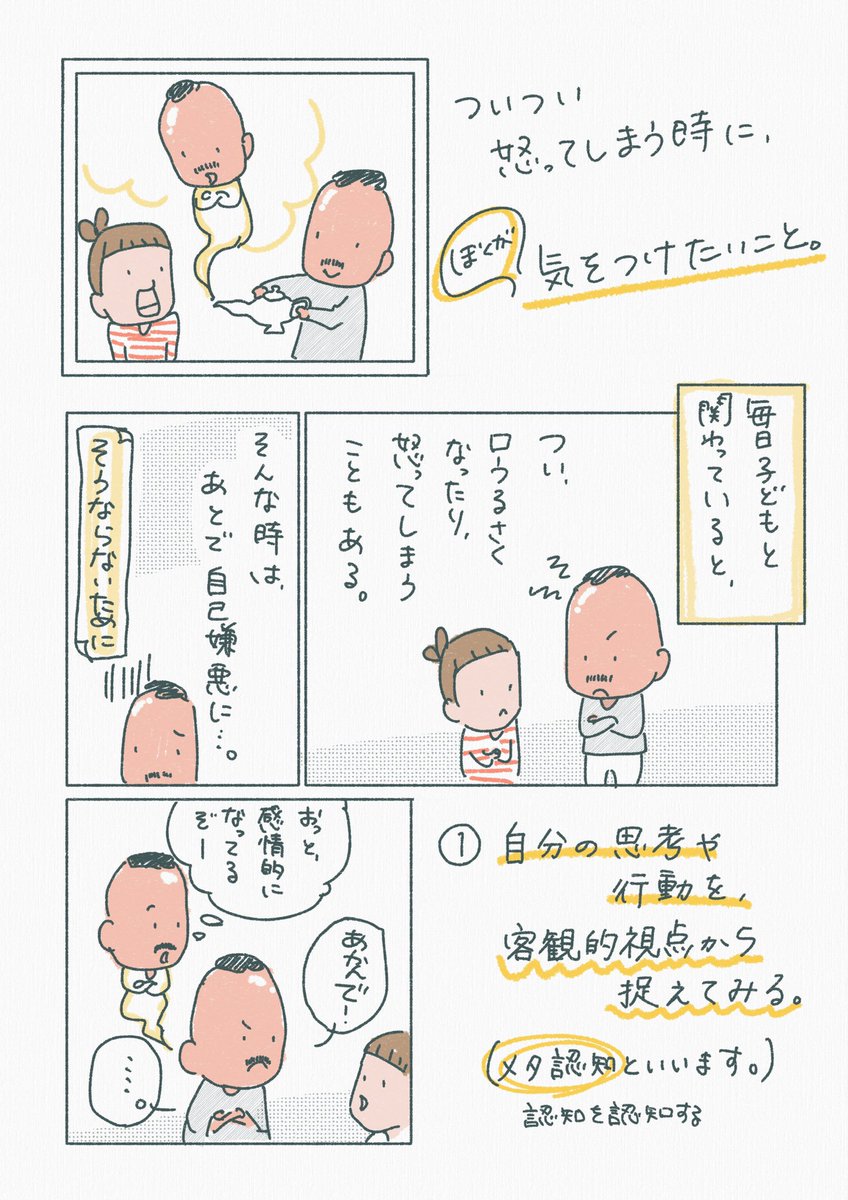

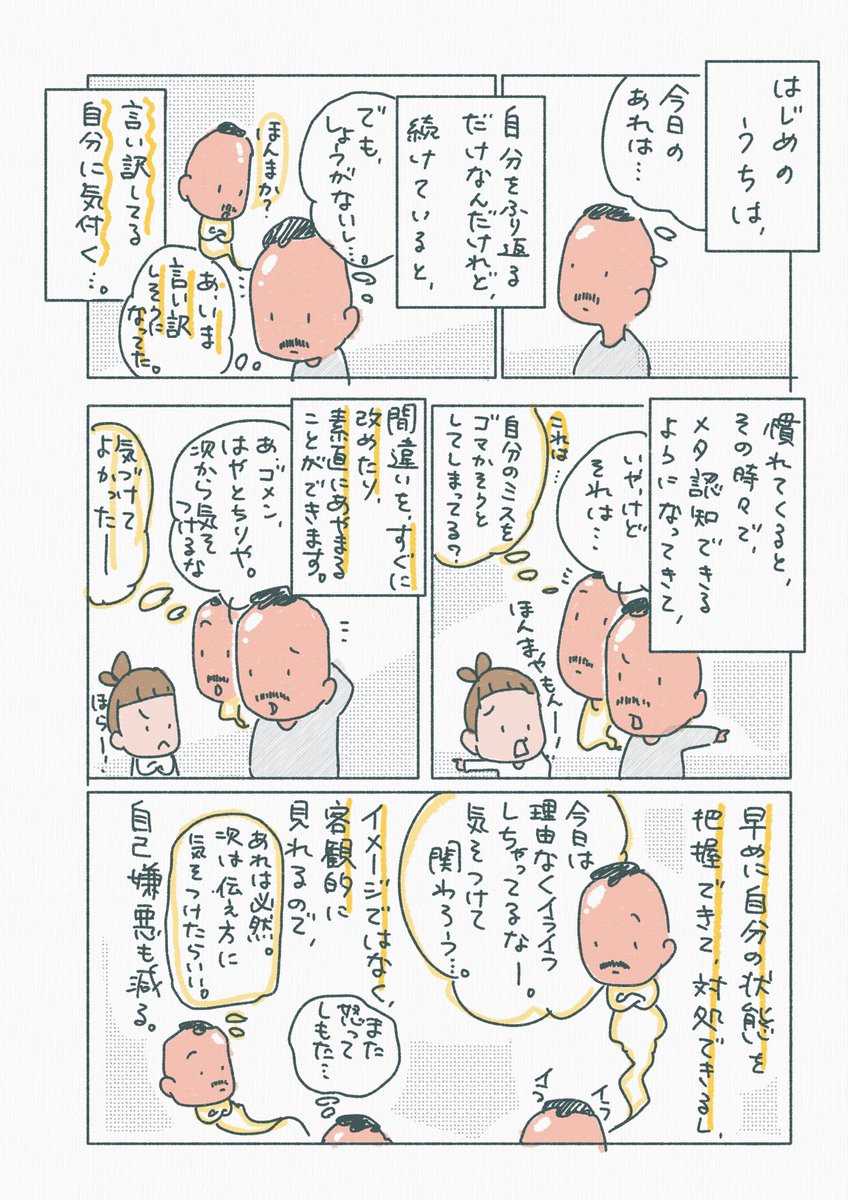

その気に食わないという感情自体はいいと思うの。感情やからね。ただ、そこで怒っていることを「自分が気に食わないから怒ってるんやな」と自覚しておきたいという話。そこで冷静になって、何度も言うより別の方法がいいなと切り替えるタイミングになったりする。

196

「そんなに大変そうじゃないから」という理由で保育や子育てのことを侮られると「こんなに大変なのに」と反論したくなるんだけれど、大事なのはそこじゃなくて、「大変さ関係なく他人の仕事を軽んじたり馬鹿にしたりしない」「それぞれにしんどさは違うことを知る」という、人への敬意の話なんだよね。

197

199

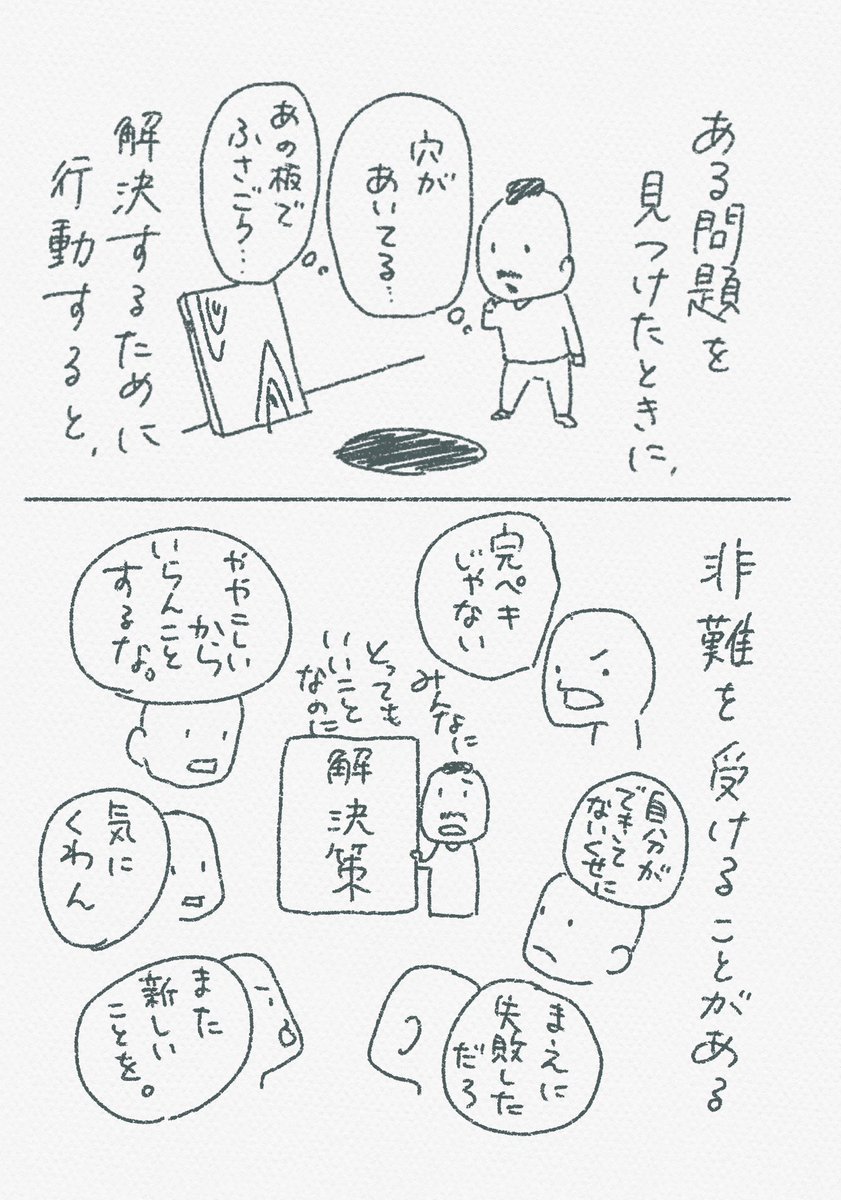

誰かに何か言いたくなった時には、だいたいが批判だろうから、いったん止めて、自分の正しいと思う考えをぶつけるのではなくて、相手のしんどさを解消するために何ができるのかを一緒に考えるようにイメージを作る。アドバイスが価値観の押し付けではなく、新しい視点の発見やアイディアとなるように。

200