226

227

228

ミスをした時に自分の代わりに謝ってくれるのがいい上司だと思ってしまうけれど、それは「あなたのミス」を代わりに謝っているだけで、いい上司に見えるだけだよ。本当にいい上司は、小さなミスも個人のせいにせずに、組織の仕組みの課題と捉えて解決していく人だよ。どうか追い詰められないでほしい。

229

「子どものために親が存在する」って考えだとしんどいから「たまたまそれぞれの人生が重なって生活を共にしている」くらいで考えられたらいいな。できないことは手伝うし教えるけど(養護と教育)、別々の人間だから応えられないこともあるし、お互いに嫌なことは嫌って言うし疲れた時は手を抜くよって。

230

過去の経験が今の自分を形作っているとしたら、「あの辛い経験やそれをしてきたあの人やあの人たちが今の自分を作っているってことかよ、冗談じゃないよ」と嫌な気分になったので、「その時に踏ん張った自分や、その時に支えてくれたり応援してくれた人たちが今の僕を形作った」と思い直すことにした。

231

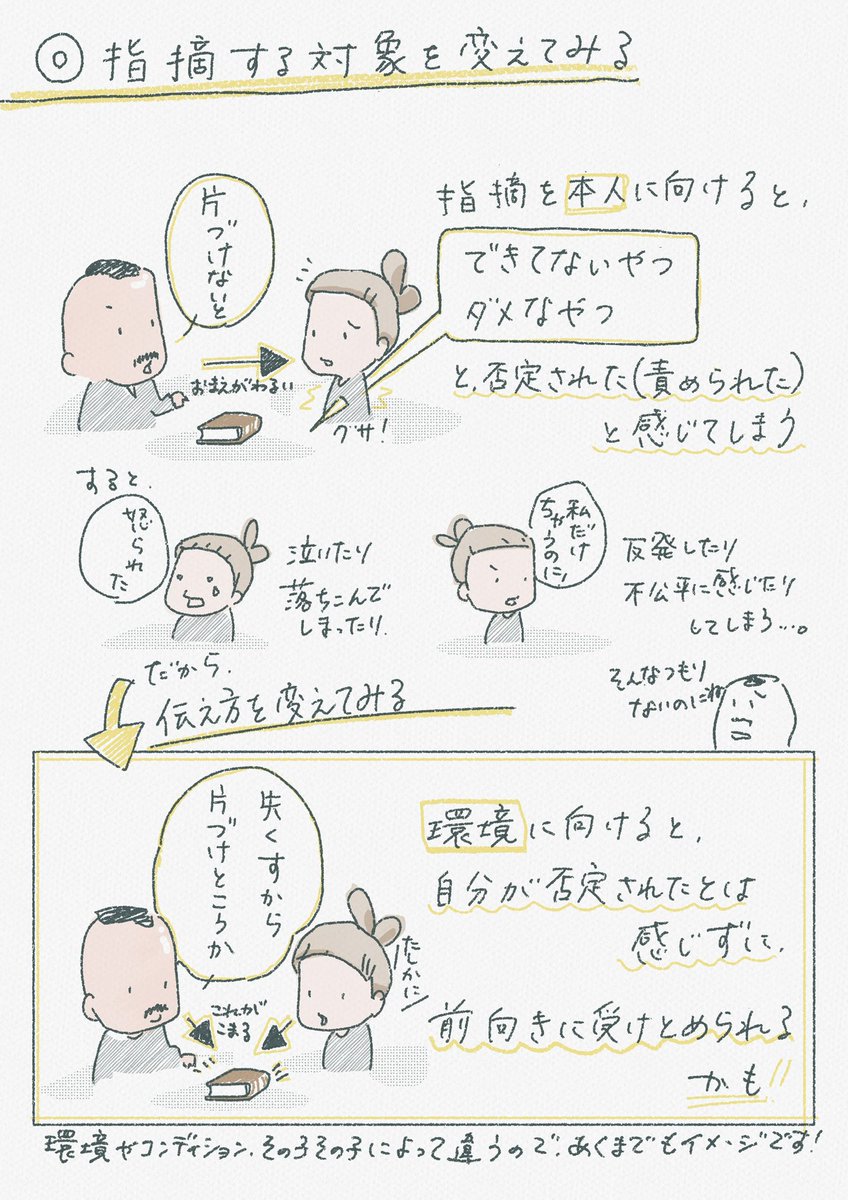

本気で相手を説得したいのなら論破してはいけない。完全に否定したら逆に固執してしまうかもしれないから「確かにそれも一理ある」と自分で思えたときに、こっそり考えを変えられるように。引っ込みがつかないのは本人の頑固さではなく、追いつめて逃げ場を無くしている人がいるからかもしれないから。

232

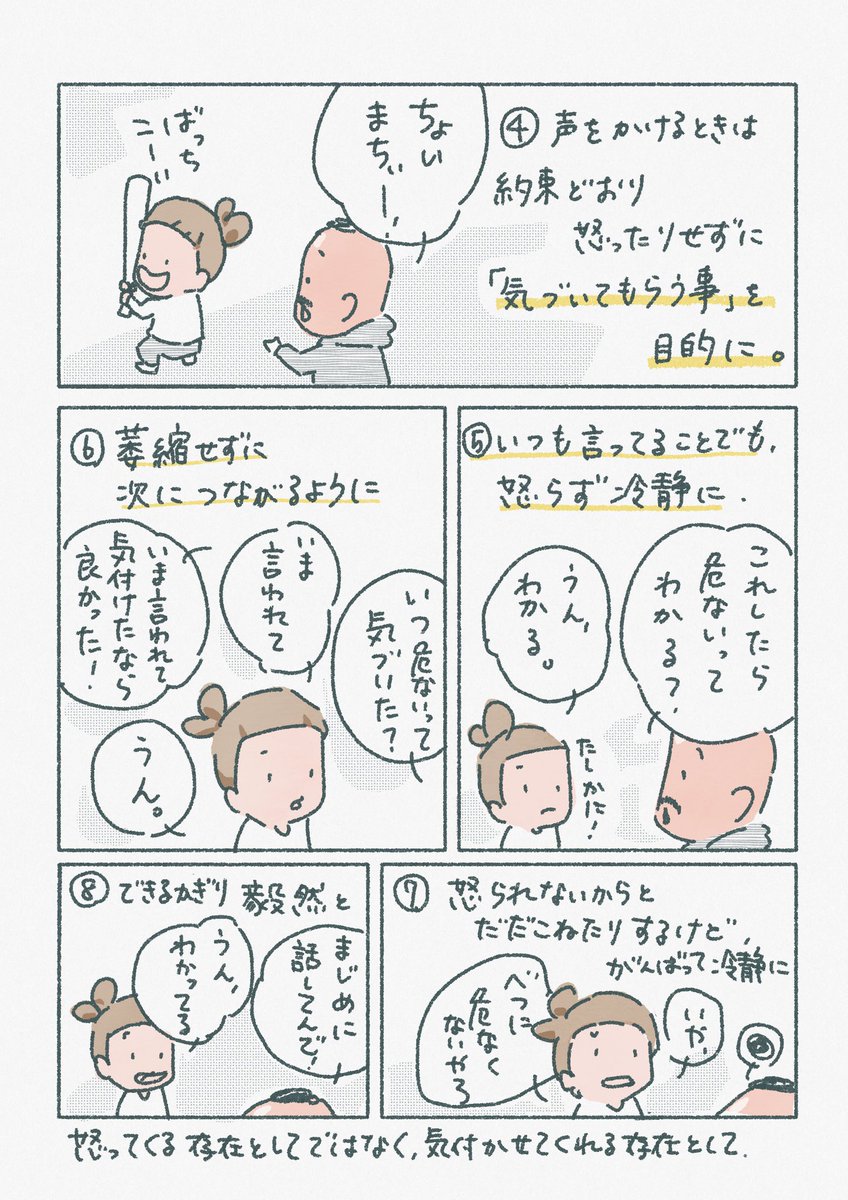

厳しくした後にいつも以上に懐いてきてくれると「本気の思いが伝わったんやな」と思ってしまうの、その度に「違う違う」って思い直す。怒られたり見限られたりするのが怖くて機嫌をとりにきているだけかもしれないもんね。安心してる場合じゃなくて、不安にさせているのかもって反省しなきゃやんね。

233

234

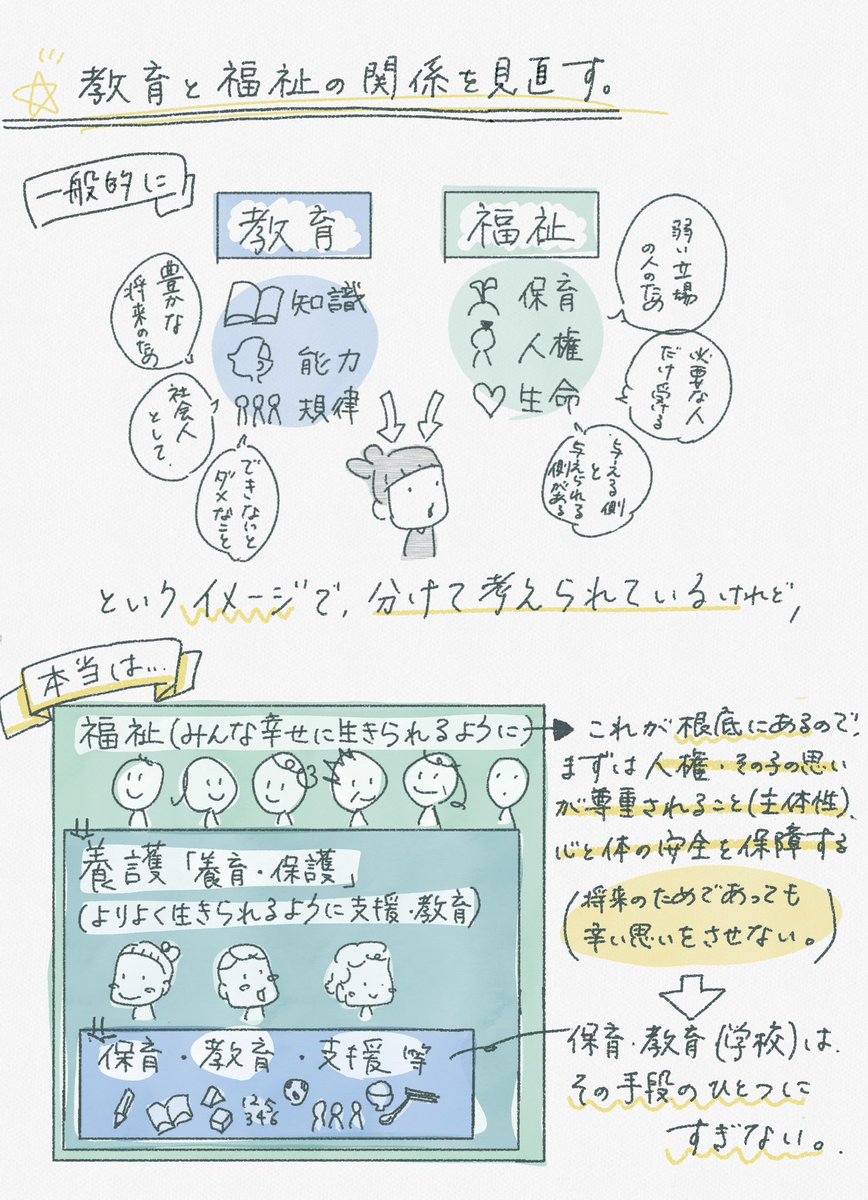

「やることをやってから権利を主張しろ」って言われたりするけど逆だからね。まずちゃんと権利が保障されることだよ。義務を怠ったらその権利を制限されることはあるけれど、それは、もともとある権利を盾にとって「できたらあげるよ」って言うことじゃないよ。たまに間違えちゃうけど気をつけたいね。

235

イライラしちゃっている時には、自分の思い通りに物事が進むと思ってしまってるんだよって自分に言い聞かせる。いくら自分が正しくても、相手に非があっても、イライラしちゃうのは自分の思い通りになってないから。イライラのままにせず「思い通りにいかへんなあ」と言葉にして少し冷静になる。ふう。

236

子どもが好きで優しいと言われて生きてきた人が自覚なくパワハラや虐待をしている場面を見てきたし、子どもやに興味なく生きてきた無愛想な人が子どもの権利を学んで、それが守られるように試行錯誤しながら保育する姿も見てきた。どんな人間性かではなく、どうやって向き合い行動するかだと僕は思う。

237

ガチガチのルールの中で育てられたのに、社会に出てみればルールよりも慣習やマナーを優先させられて、違法行為であっても空気を読んで従わなきゃいけず、しかもそれを悪びれるどころかこれが社会の当たり前だと言われ、ルールに従うことを選んだら空気を読め、社会不適合者と言われる社会でええんか。

238

肯定はできなくても「否定しない」はできるかも。手を貸すことはできなくても「突き放さない」はできるかも。優しくはできなくても「意地悪しない」はできるかも。好きになれなくても、「嫌わない」はできるかも。いつもうまくはいかなくても、こうやって小さく積み重ねていくことはできるかも。

239

240

現場で子どもや保護者とうまくいかず、その子どもや保護者のせいにしてしまう場面があるけれど、多くの場合その問題の原因は組織や仕組みだったりするんだよね。その組織に働きかけられないとしても、自分より弱い立場に向いてしまいそうになる感情は止められたらって思うんです。救われないけれど。

241

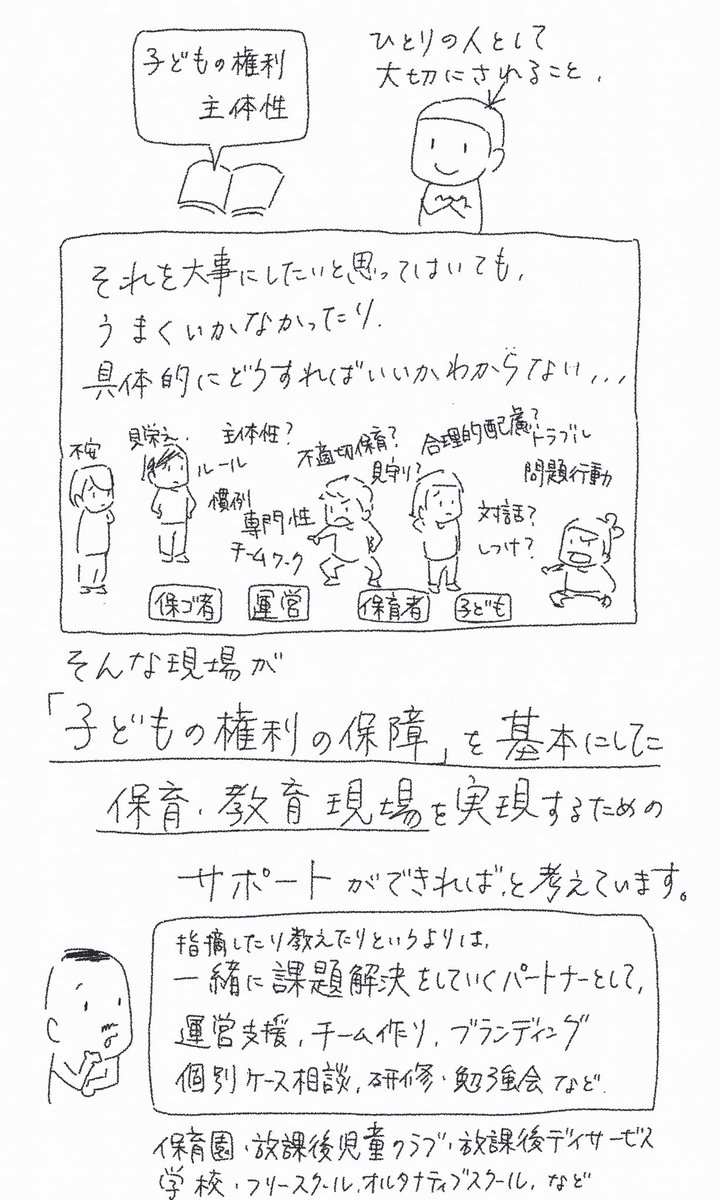

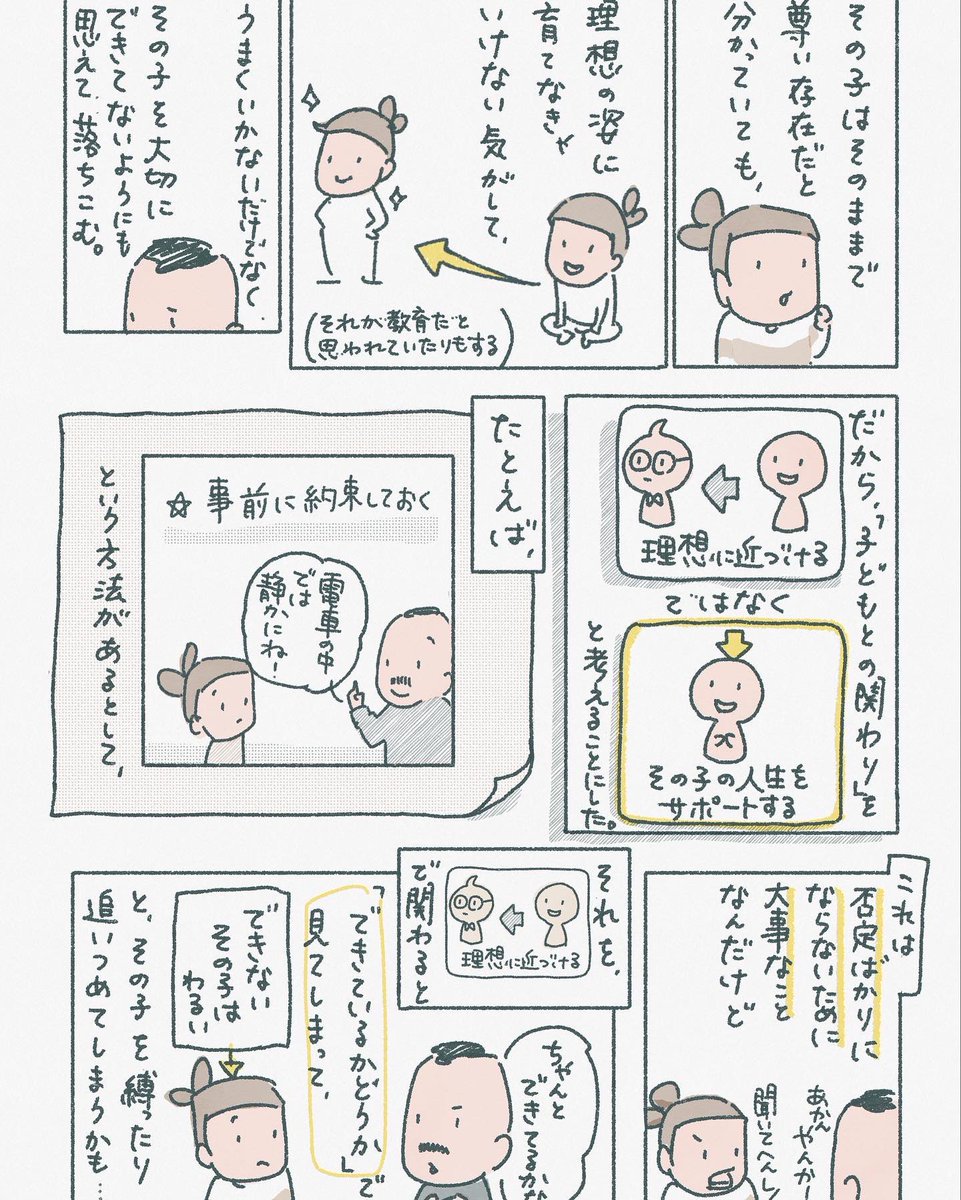

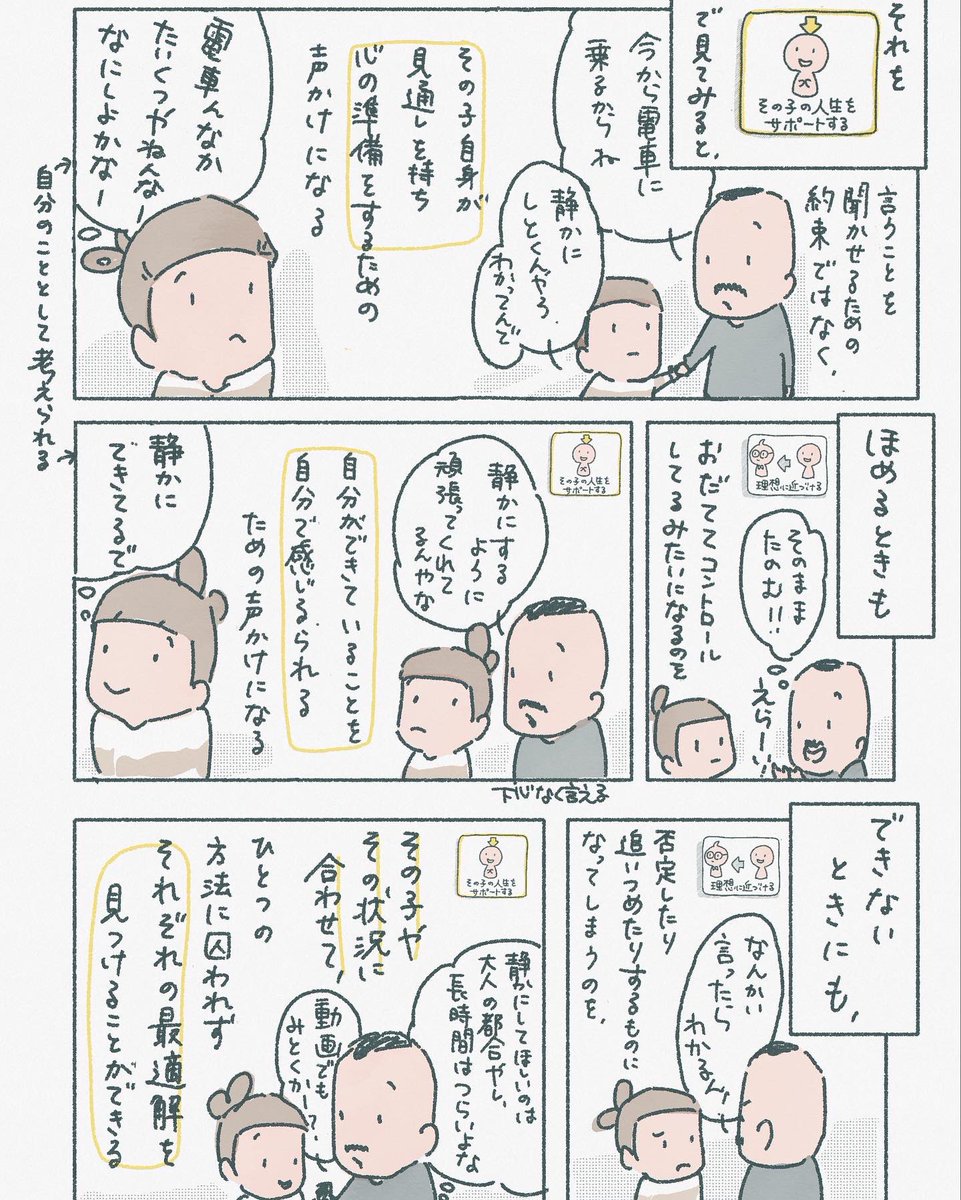

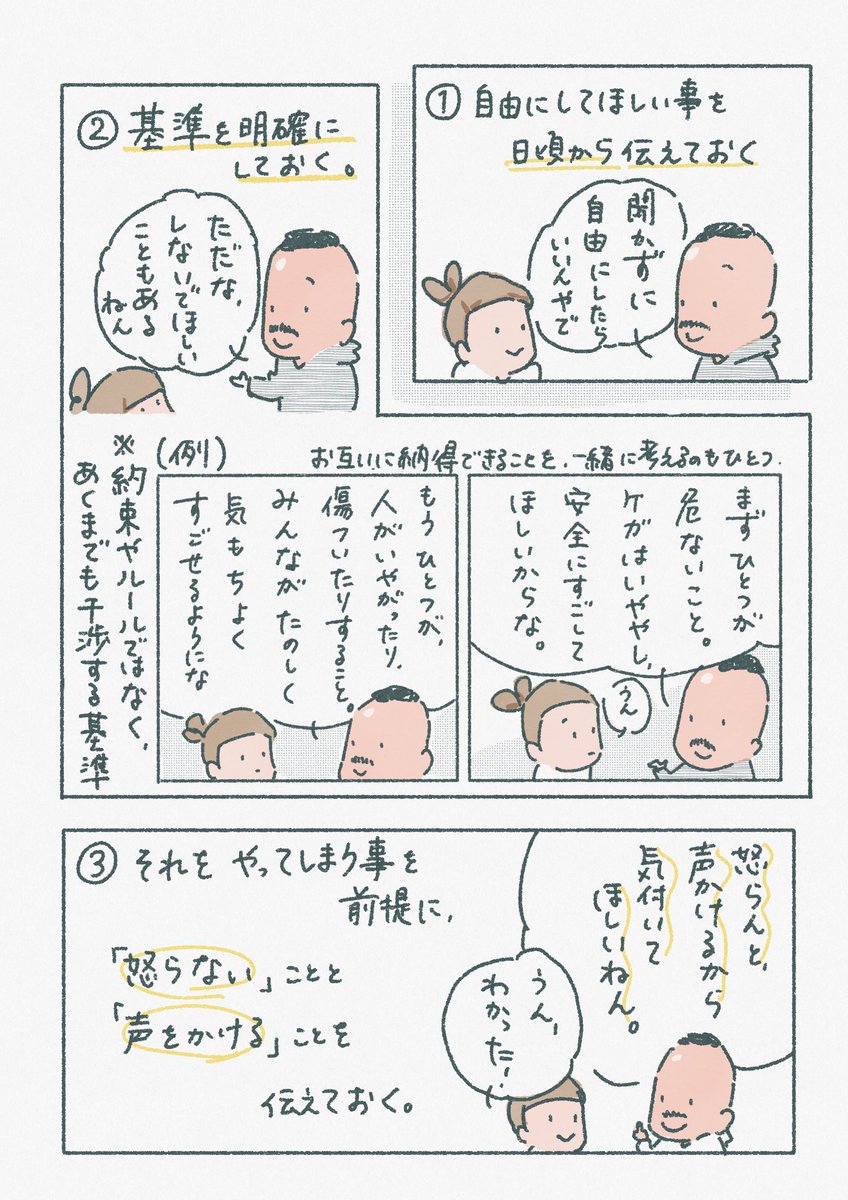

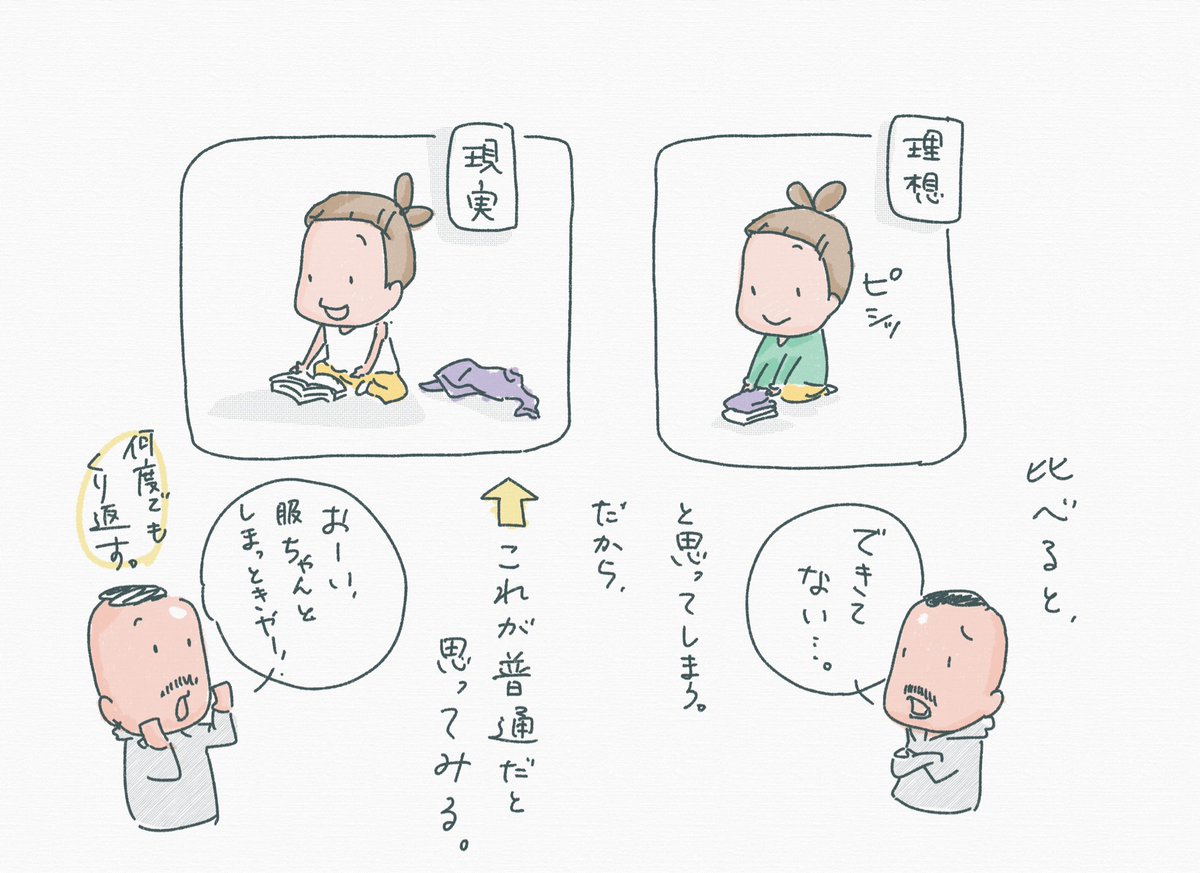

いい子育て方法というものが、自分から片付けるようになるとか勉強するようになるというような、大人が求める姿に近づけるためのものだと、表面的にどれだけいい関わり方だとしても子どもも大人も追い込むことになる。「ひとりの人として敬意を払いコントロールしようとしない」を前提にしようよ。

243

上の立場の人は、声が上がらないことが必ずしも賛同の意であるとは限らないことを知っておかなければならない。仕組みの問題であるにもかかわらず上に問題提起できない風土のせいで結果的に現場の職員同士の関係悪化につながる事例は多く目にする。

244

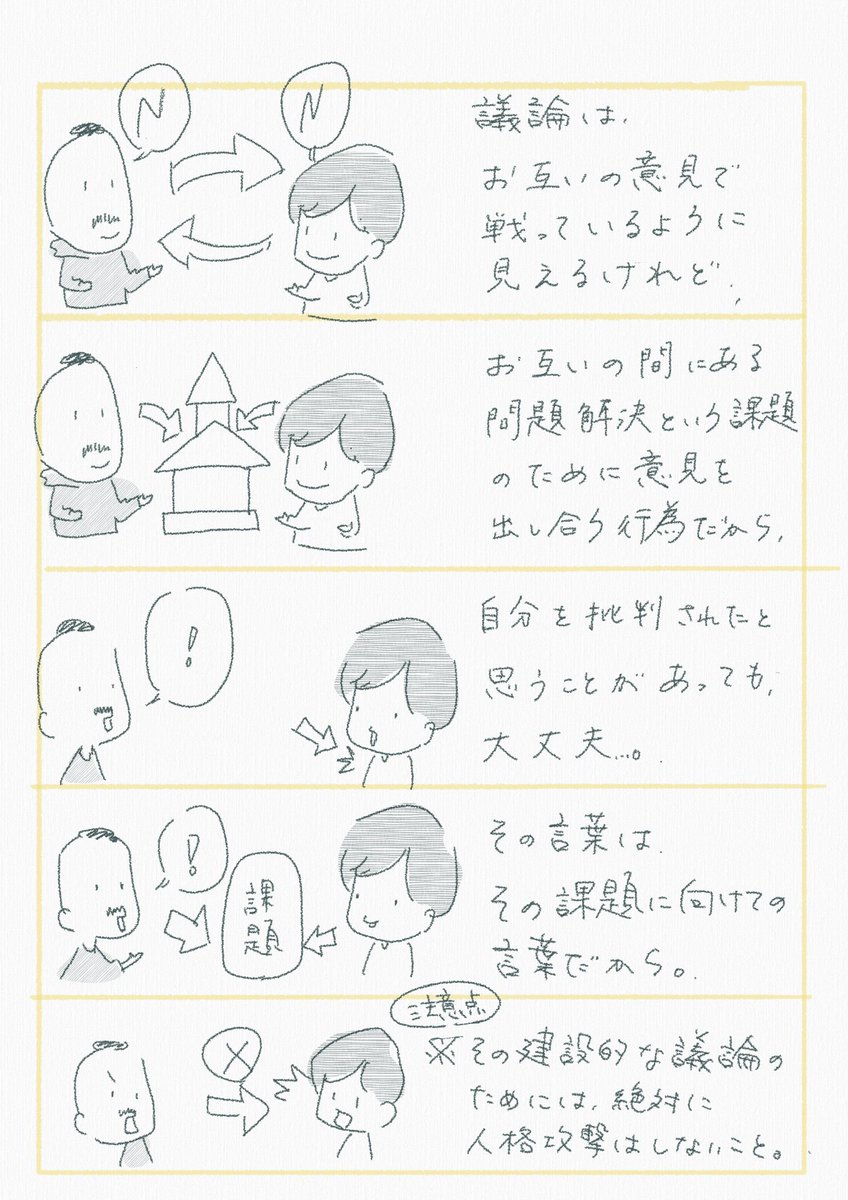

相手を論破して自分の正しさを証明したり、うまく言いくるめてたりするのを見ると、すごく感じて自分に力がないように感じるけれど、心配しなくていいからね。相手の話に耳を傾けて、建設的な対話を通してお互いが納得する最適解を導き出していくことの方が、圧倒的に難しくて労力も能力もいるからね。

245

これは、加害をした人を擁護するものではなく保育士として問題解決に向き合う時にどんな姿勢でいたいかという意図でのツイートです。虐待は絶対にあってはならないことだということは繰り返しになりますが改めて記しておきます。そのためにどう考え行動するのかを考えたいのです。

246

247

248

子どもの成長を大人の成果にして、失敗をその子の質のせいにしていないかな。うまくいったら自分の手柄にして、ミスしたらその職員の能力不足にしていないかな。その子の育ちをその子のもの。うまくいかないときは環境を見直す機会に。そうして誰にも気付かれず頑張れている自分をこっそり褒めてやる。

249

厳しくしなければならない、甘やかしてはいけない、っていう育て方に根拠なんて無くて、あるとするならそうやって育てられてきたからという経験か「そういうもの」という曖昧な感覚なんだよね。厳しくなくていい、甘やかしてもいいって知れたなら、大人も子どももしんどさが減るんじゃないかなと思う。