126

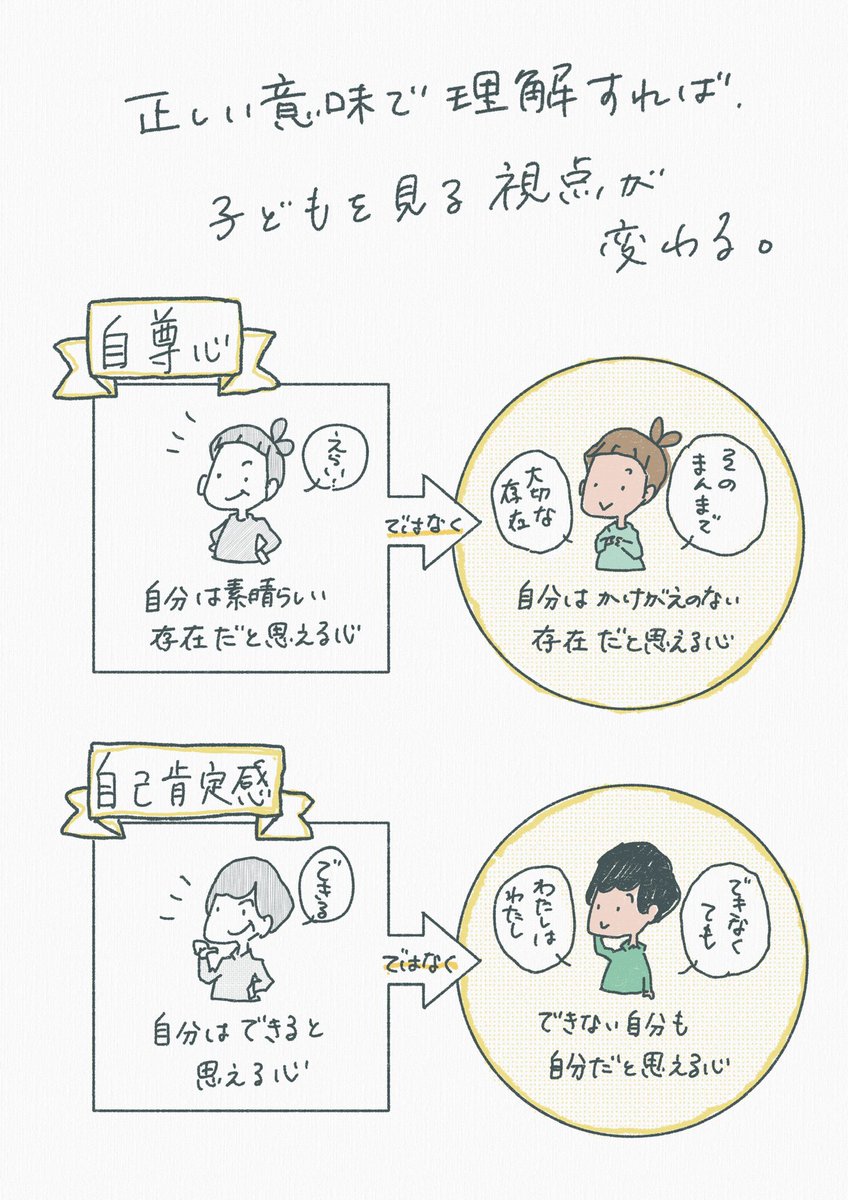

自己肯定感についての助言は「自己肯定感低いのは良くないから自己肯定感高くなるようにこんなことをしましょう」というのより「自己肯定感が低いと感じることはのは悪いことではないから、まずはそんな自分も受け入れることができたらいいね、できなくてもいいよね」くらいのが信用できると思ってる。

127

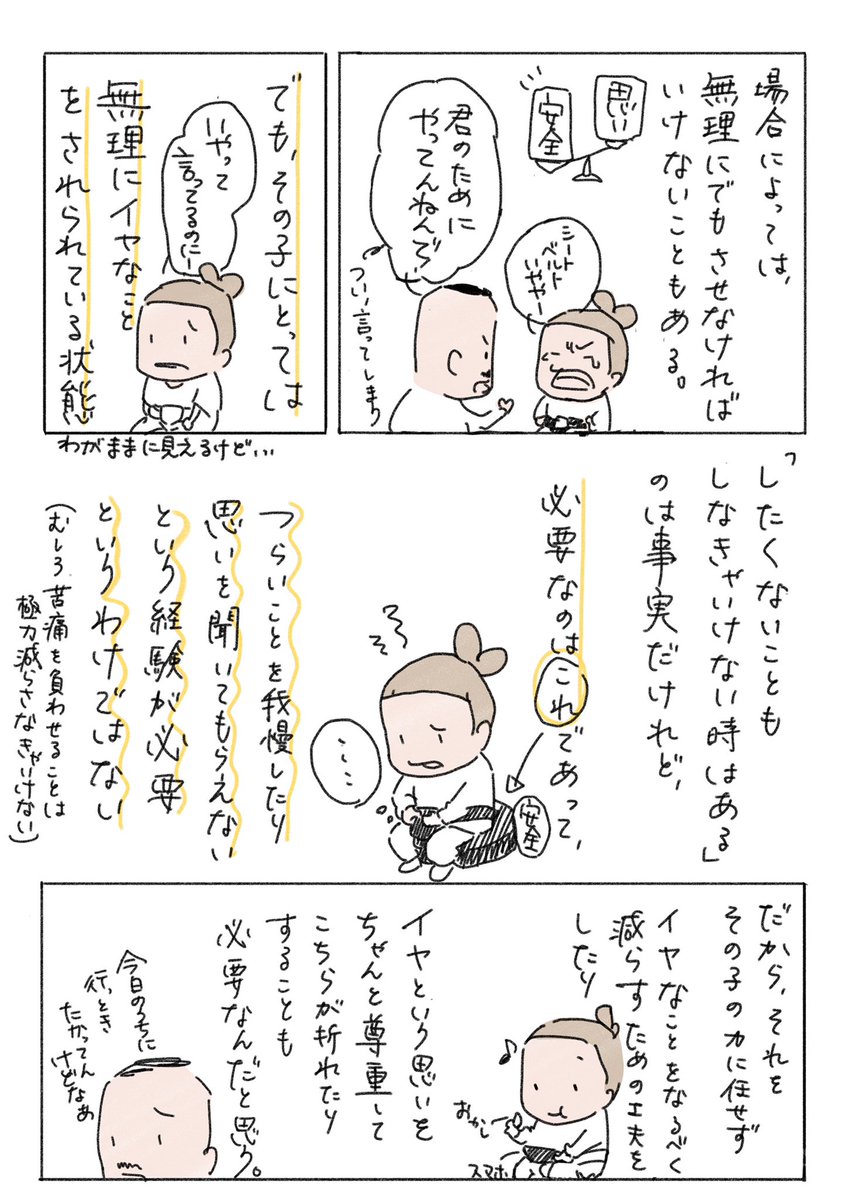

「つらい経験にも意味があった」って言っていいのは本人だけだよ。周りが「つらい経験も必要だ」なんて言うもんじゃない。ましてや子どもにとって自分を守ってくれるはずの存在にそれを言われたら、乗り越えようとさえ思えなくなっちゃうんじゃないかな。必要なのは信頼できる人がそばにいることだよ。

128

色んな経験をしてほしいという思いで嫌がることを少し強引に誘ってしまう時には、その子がその経験とあわせて「やりたくないことをやらされた経験」もしていることを心に留めておきたい。結果的に楽しめていたとしても、それは誘った方の手柄ではなく、嫌なことでも楽しめたその子の力だということも。

129

誰かを気に食わないと思った時には、その気に食わないという感情がどこからきているのか探ってみる。真っ当な理由があったとしても、それでその人を攻撃することを正当化せず、その気に食わないという気持ちを自分が持つことを自分で肯定してあげるだけにする。「気に食わない、けど傷つけない」やで。

130

子どもを好きになれなくても、ひとりの人として大切にできればいい。愛情よりも人権を。職場も一方的に情とか仲間意識とか言われるよりパワハラやサービス残業が無いことの方が大切にされていると感じるもんね。ごまかしちゃいけない。大切にされていると感じられることが、愛情を感じることだと思う。

132

子どもが幸せに過ごせるようにっていう気持ちとあわせて、子どもの幸せを奪わないようにって気持ちも持てたらいいなと思う。その子のためになにかするというよりかは、ぼくには見えないその子の大切な何かを壊さないように気をつけていたい。「与えるより奪わない」を意識すると見え方が変わってくる。

133

134

嘘をつかせないのではなく、嘘をつかなくてもいい関係でありたいな。嘘を見抜く力ではなく、嘘だと分かったうえでなんで嘘をついてしまうのかを考えられる思慮深さがほしいな。正直でなければならない、ではなくて、正直であっていいという環境を作りたいな。

135

子どもの気持ちが「知られたら怒られる」から「相談したら解決してくれる」に変わるための関わりを積み重ねる。「失敗したら責められる」から「失敗しても助けてくれる」に変えていく。どちらも、その子の努力で変わるのではなく、こちらの関わり方次第で変わるもの。味方だと知ってもらえるように。

136

お寿司なので手で食べる選択もありますが、僕はアレルギー体質で肌も弱いので、肌からのアレルゲン吸収による食物アレルギー発症を予防するために、基本的に手で食物を触らないように(触ったらすぐに洗うように)しています!ポテチも箸です!

137

「子どもが全然言うことを聞いてくれないな」と大人が思っている時、子どももまた「大人は全然言うことを聞いてくれないな」と思っているのかもしれない。思ってないかもしれない。

138

139

ように感じるし、急いでる時は隣のレジの方が早かったり前のお爺ちゃんが小銭探すのに手間取ってたりするだけでイライラしちゃったりするもんね。お爺ちゃん悪くないのにね。

こないだ、うちの88歳のばあちゃんが近所のスーパーの会計がセルフになったって話してて、便利になったんやねって言ったら

140

141

何度でも言うけど、「子育ての第一義的責任は親」というのは「親がちゃんとやれよ」ではないよ。難しいことや困ることがあったら公助や共助が備えていて支えるから、まずは安心してそれぞれの家庭で子育てをしてみようねってことだよ。周りがするのは責めたり追いつめることではなく支援することだよ。

142

子どもが嘘をついていることに気づいた時のことを書きました。

正しい答えとしてではなく子どもたちとの関わりで抱く葛藤を共有する気持ちで書いている連載です。

chanto.jp.net/childcare/prim…

143

子どもがやっていることに手を加えたくなった時には「あそびに失敗はないよ」と自分に言い聞かすようにしてる。成功させよう、見栄えさせようとしている自分に気づいて、立ち止まって少し大らかな気持ちで見守れる。そして、その子が育んでいるもののほとんどは僕には見えないんだと思うようにしてる。

145

いて、そういう存在って気づかれにくいんだよなって実感したのね。

けれど他人にはそんなこと知り得ないから、ただ待たされているになる。僕は反省したよ。レジで並んでて小銭出すの遅いお爺ちゃん見てイライラしちゃってたの。あれうちのばあちゃんやったんやんって。

キャッシュレスになれたら、

147

状態でこそできること。「人格に関係なく誰にでも起こり得ること」という前提があれば、指摘を受け入れ内省できるはずのことが、これを「その人が悪い」としてしまうことで「自分に限ってそんなことは」「あの人に限ってそんなことは」と自己防衛に走り内省できず抑止力もなくなる。また、組織としても

149

同僚が「大人が二人いる時にどちらも叱り役にならないようにしたい」という話をしていて、寄り添う人がいないのは子どもにとって辛いから大事な視点だなあって聞いていたら、最後に「できるなら誰も怒らないのがいいんですけどね」って言ってて、シンプルだけど見落としがちで大切なことだなと思った。

150

講習の最後に「では質疑応答に移らせていただきます」って言ってもなかなか手が挙がらないのは、「話を聞きながら内容も理解して疑問点を整理しつつ質問を考える」のが高難度だからだと思う。「5分後に質疑応答に移りますので整理してみてください」って時間を作ると有意義な質疑が生まれると思うよ。