101

今回は「テレビを壊したい、ただガラスを割りたい」と言った子との関わりで感じたことです。

正しい答えとしてではなく、色んな葛藤を共有する気持ちで書いています。

chanto.jp.net/childcare/baby…

102

103

子どもが嘘をついていると気づいた時に、その嘘を見抜いて良い気になってしまうことがあるんだけど、子どもの嘘を見抜くのが僕の仕事ではないよなって最近思う。なんで嘘をついてしまうのか、嘘をつかなきゃいけない環境を自分が作っていないか。その嘘を責める前にできることはたくさんあるよなって。

104

その子がその子の生活のために必要なものを自分で買っている(のを横で大人が見ている)だけだから、ゆっくりでいいんだよね。

そこに保護者がいると、管理できてない躾ができていない、そのせいで自分は待たされていると感じるのかもしれないな。

ただでさえレジって、誰も悪くないのに待たされている

106

子どもの頃、親と喧嘩して晩飯を食べずに部屋にこもったりしたときに、父は晩飯抜きや!言うてたけど母は必ず「ご飯は食べて」と取って置いてくれていた。当時は、父は厳しくして母親は心配するものかくらいで思ってたけど、どれだけ聞き分け悪くてもその権利は侵されないという人権の話だったんだな。

107

人たちも少なくないんじゃないかと友人の話を聞いていて思う。そんな時にどういった機関に相談すればいいのか、そういった問題を解決する機関を知れたら助かる教員や保育士たちは多いんじゃないかな。真摯に向き合おうとしてる人から潰れていって辛い。なにができるだろう。

108

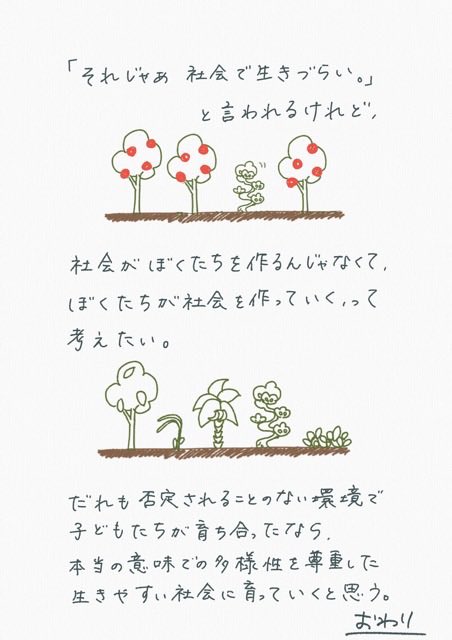

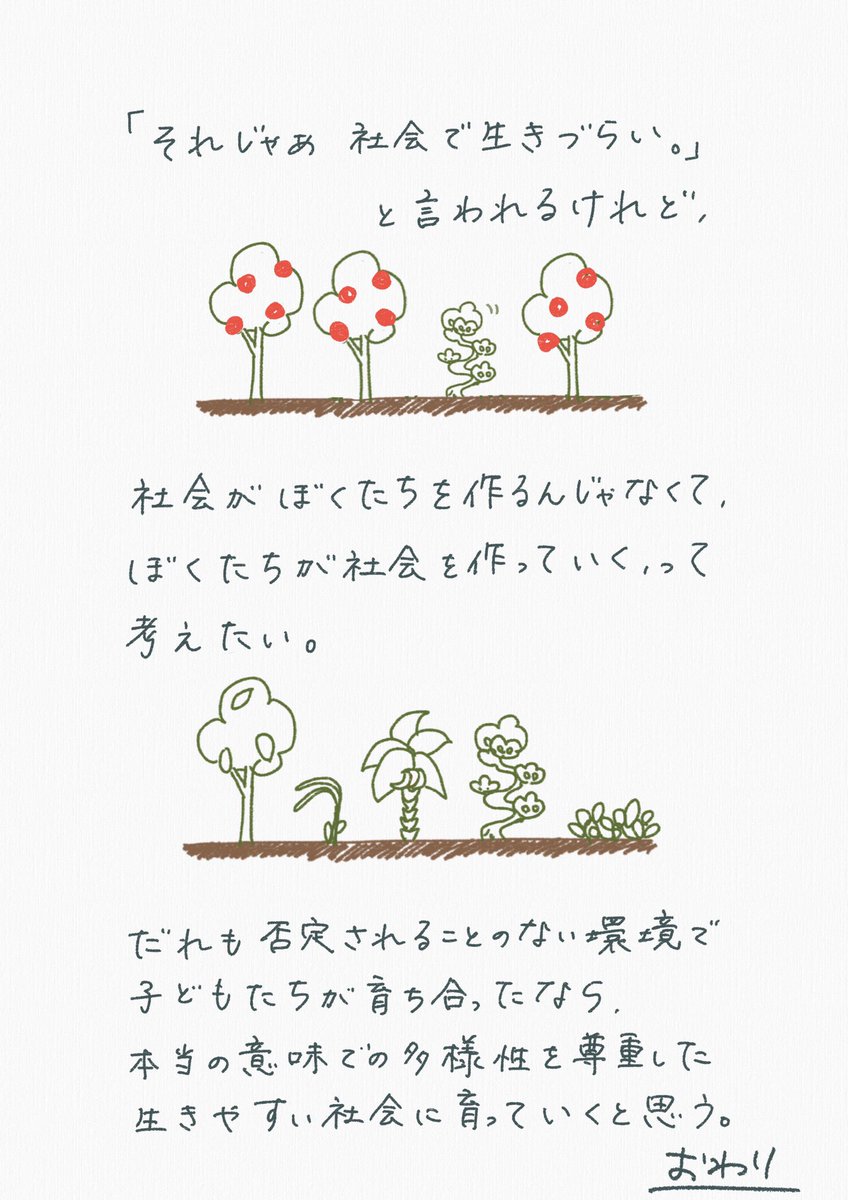

協調性って「自分とは違う意見や考え方を持つ人を受け入れたりその人と協力したりできること」のはずなのに、社会では「輪を乱さないように全体に合わせること」みたいにされているよね。全体とは違う意見や考え方を持つ人を「協調性がない」と非難したり排除することを、協調性があると言えるのかな。

109

「子どもと遊ぶだけの仕事」と言われたら、そうだよそれが子どもにとって大事なことだからねって胸を張りたい。やりたくないことをやらせたり、叱ったり怒ったりする仕事より、楽しく遊んでいるだけの仕事の方が断然いいでしょう。ただ遊ぶことに価値があるの。僕らがそれを軽んじないようにしたいな。

110

排除されていく見えない人たちがいることを想像したい。

小銭を出すのに手間取ってるその人はもしかしたら、自分の大切な人かもしれない。自分には見えていないものがたくさんあるんだよね。

みんなに優しい社会は自分にとっても、自分の大切な人にとっても優しい社会のはずだ。そこを目指したいな。

111

大人同士だけでなく子どもとの関係も、お互いを尊重し合ってやっていきたいという思いで書いた本が1月に出版されました。

無自覚に傷つけてしまっていた話から何を気をつけていきたいかなどを漫画と文章でまとめています。よかったら手に取ってもらえたら嬉しいです。

amazon.co.jp/%E6%80%92%E3%8…

113

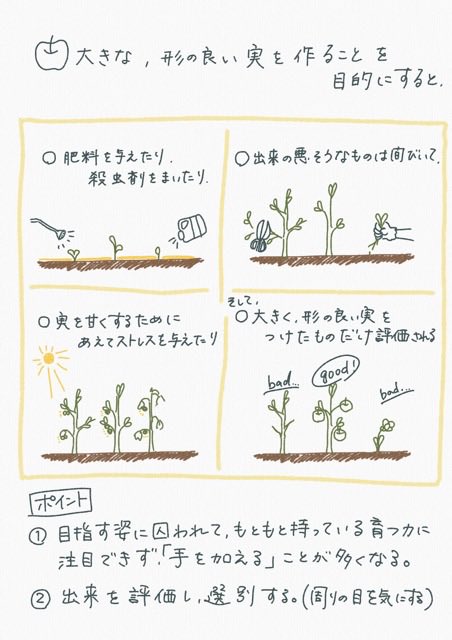

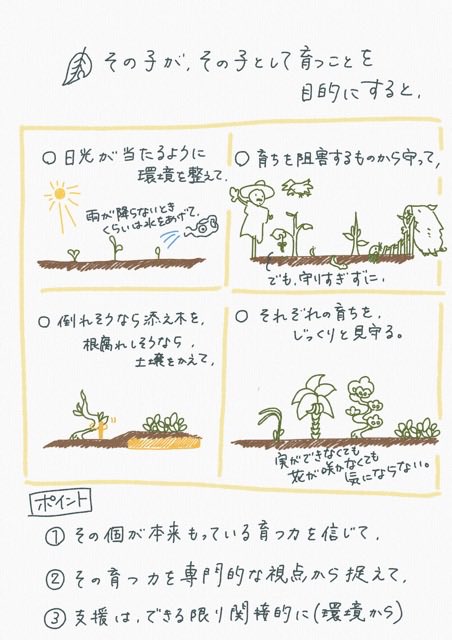

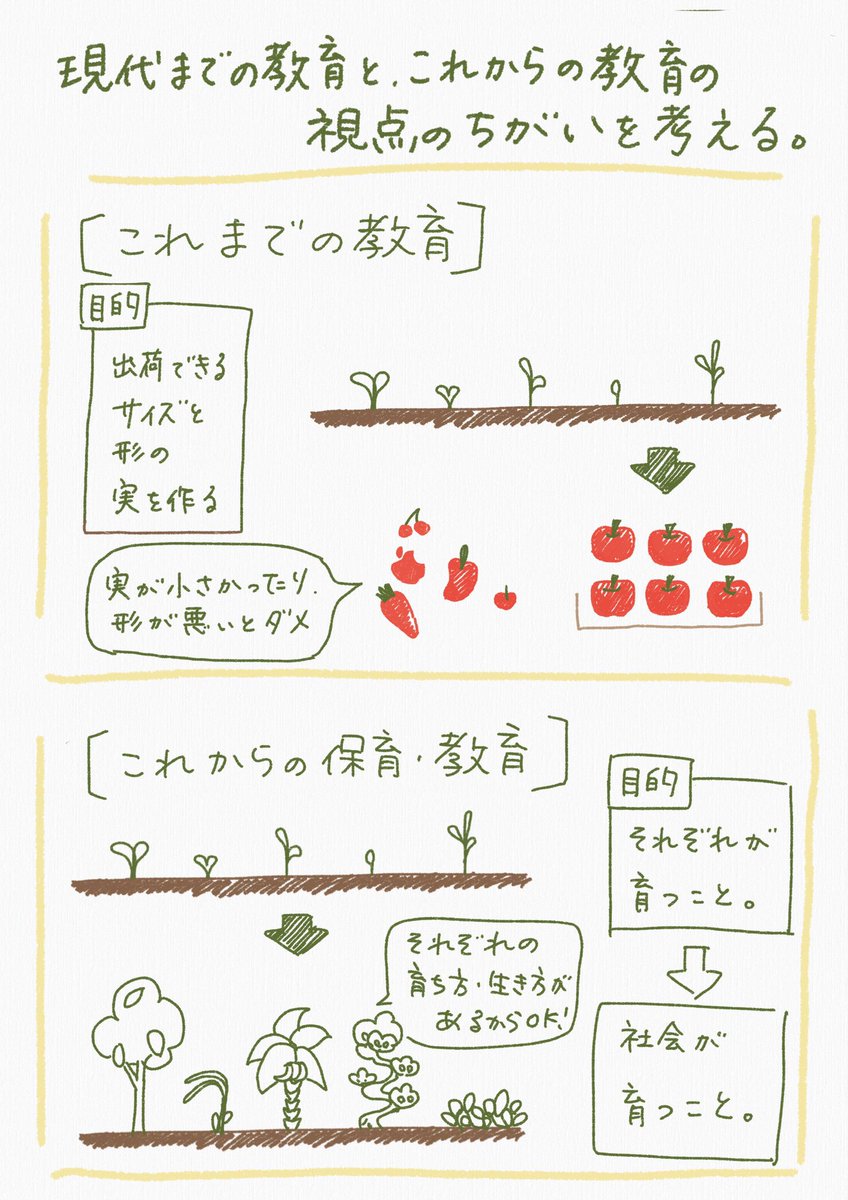

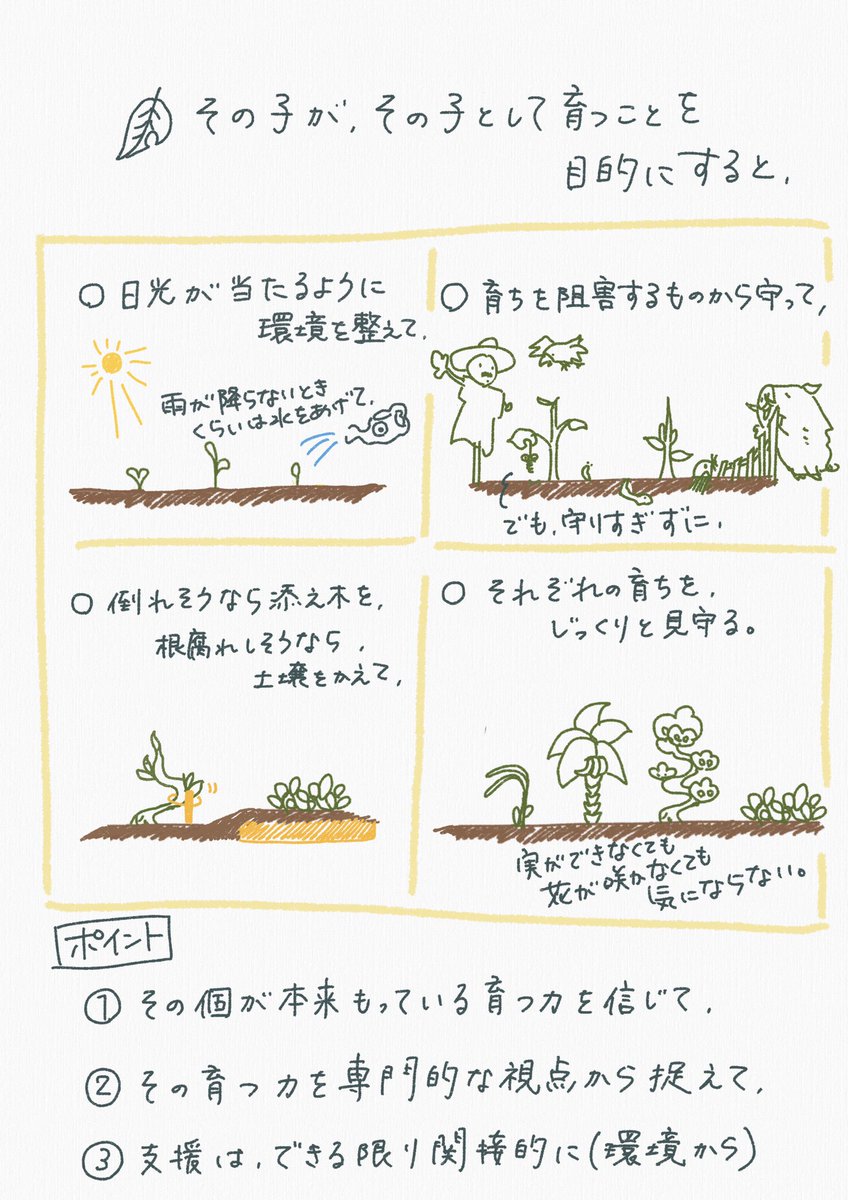

子どもが思っていたように育ってくれないと不安だったり残念だったりするかもしれない。けれど、よく考えたらそれって、その子がその子として育っているということだから、本当は素晴らしいことなんだよね。期待を裏切られたら裏切られた分だけ、その子はその子として僕の想像の外側で育っているのだ。

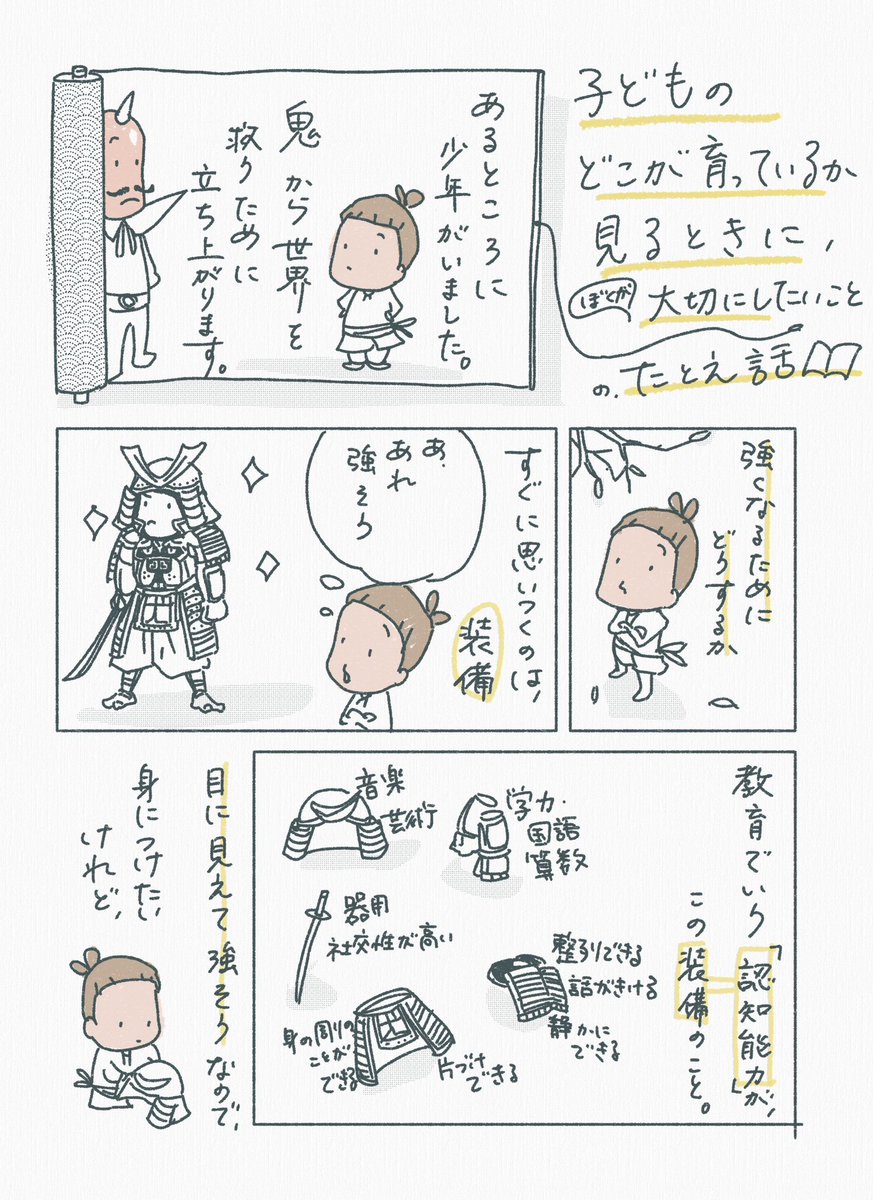

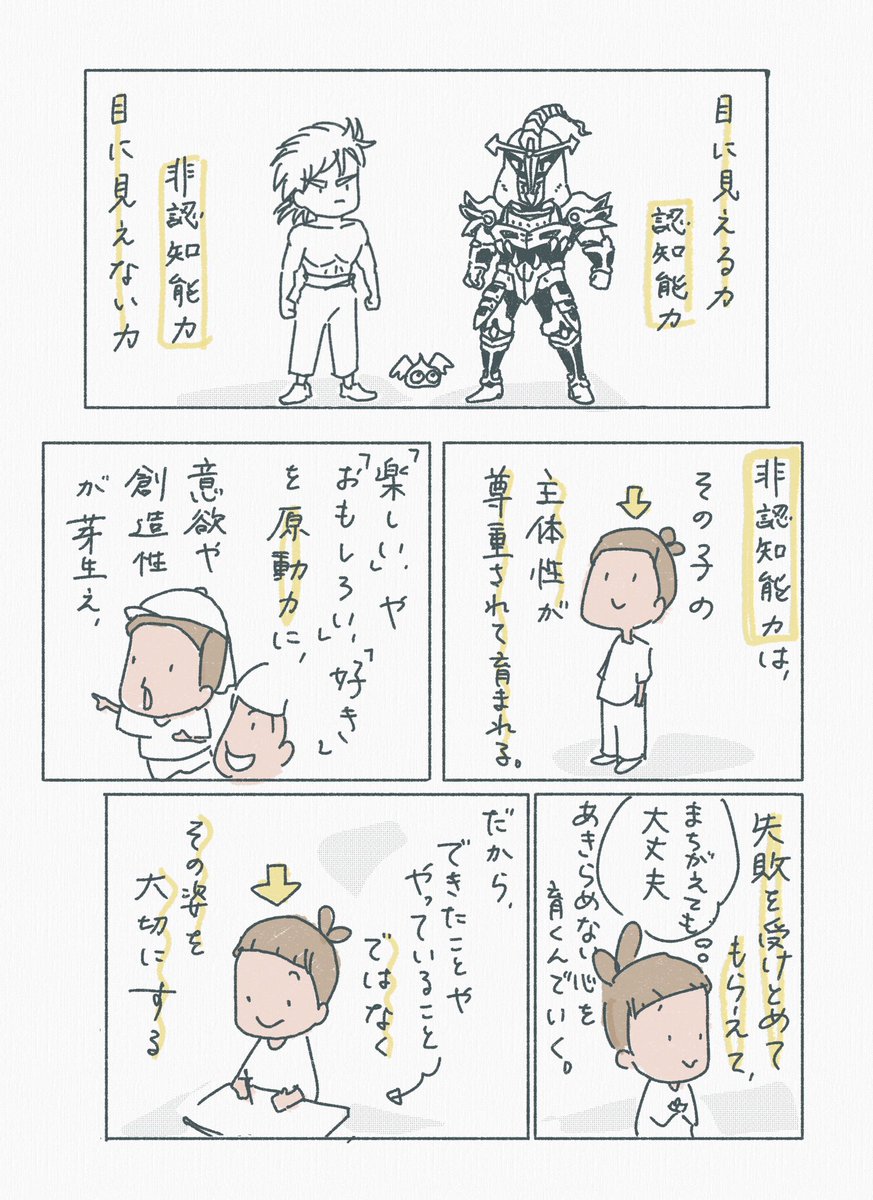

115

116

なるべく怒らないように子どもと関わろうとすると、自分が嫌なことも我慢しなきゃいけないように感じるけれど、むしろ逆で、はっきりと「私は嫌だ」という感情を伝えていいと思ってる。ただその時に「その子のために」とか「教育やしつけのために」という理由をつけないように気をつける。また、それが

117

差別や虐待、パワハラやモラハラなんかも、「そんなことをする人間は最低だ」と言ってしまうと、それをしてしまった時に「自分はそんな最低な人間ではないはず」と省みることが難しくなってしまうから、「それは悪いことだけど誰でもしてしまう可能性があるから、気づいたら改めようね」と伝えたいな。

118

けど、「混んでるときにはもう行きたくない」って。

僕らが目指してる豊かな社会ってそんな社会なのかな。

子どもの話に戻すと、周りの迷惑になることなら保護者が止める責任はもちろんある。ただ、いま話題になっているそれが、本当に迷惑なことなのか考えたい。

それを迷惑としてしまうことで

119

子どもが言うこと聞かなかったり、可愛げがないなと感じたりした時こそ、その子がその子として生きているのだと実感する機会にしたいな。

120

「後ろで待ってはる人がいるから早く入れないとって焦って訳分からんなるから嫌やねん」って言ってたのね。

「普通のレジならお金を渡すだけで済むけど、ボタン押したり小銭入れたりするのが遅いやろ。待たしてると思ったらなおさら分からんくなって」って。便利さが不便を生んで生きにくくる人たちが

121

親は子どもの言うことを鵜呑みにすれば良いんだよ。たとえ嘘を言っているとしても、自分の言うことを疑ってくる人と何があっても信じてくれる人とどちらが子どもにとって必要か考えたら迷う必要なんかないよ。見放されたり突き放されることがなによりも辛いことだよ。

122

「差別はよくないことだと分かっている」ことと「自分が差別をしない」ことはイコールではなくて、「差別的な心を持っている」ことと「差別的な言動をする」ことも別もので。自分が差別的な心を持っていることと、意図せず差別をするかもしれないことを受容することが、差別と向き合う第一歩だと思う。

123

あえてはっきり断言しますが、専門性に欠ける保育士も倫理観を疑うような保育士も現場には多くいます。それもいち従業員に限らず、運営の主幹になっていたり社会的に信頼される立場の人もです。これはその保育士一人の問題ではなく、業界に長く蔓延る大きな問題、課題であると僕は言い続けてきました。

124

子どもが「あの子意地悪な子なんだよ」と言った時には「あなたが意地悪されて嫌だったんだね」と共感しながら言い換えてあげる。その人の言動だけを見て「〇〇な人だ」と決めつけてしまわないよう、けれど「自分はこう感じた」という思いは本当だから、それは大事にしながらそこで留めておけるように。

125

どれだけ優しくて子どもが好きで愛情を持っていても悪意なく子どもの人権を蔑ろにしてしまう人はいるし、冷たくて愛想もなくて子どもが好きというわけではない人でも子どもの人権を尊重して関わっている人はいる。人間性や愛情が大事って思いがちだけど、本当に必要なのは子どもの人権を守ることだよ。