76

「そんなことでいちいち傷つかれたら何も話せなくなるよ」という理論には、悪いけど「なら話しかけないでください」としか思わないよ。意図せず傷つけてしまうことは責めるべきではないと思うけれど、傷つくことを繊細すぎると非難したり対話に支障をきたすことを傷つく方のせいにしちゃいけないよ。

77

「いま助けたら本人のためにならないんじゃないか」と悩んだ時には、迷わず助ければいい。その助けはそのば限りのものではなく、その子が「自分を大切にして思って守ってくれる人がいるんだ」と感じてもらう経験であり、そのままその子の生きる力になるから。助けてあげればいい。守ってあげればいい。

78

厳しくした分だけ優しくすれば帳尻が合うと思ってしまっていることがある。その度に、「甘いものを食べたからといって鞭で負った傷が癒されはしない」と言い聞かせる。あとで褒めようが優しくしようが傷は負っているのだ。厳しくした後の優しさは自分を許すためのものだということを忘れないように。

80

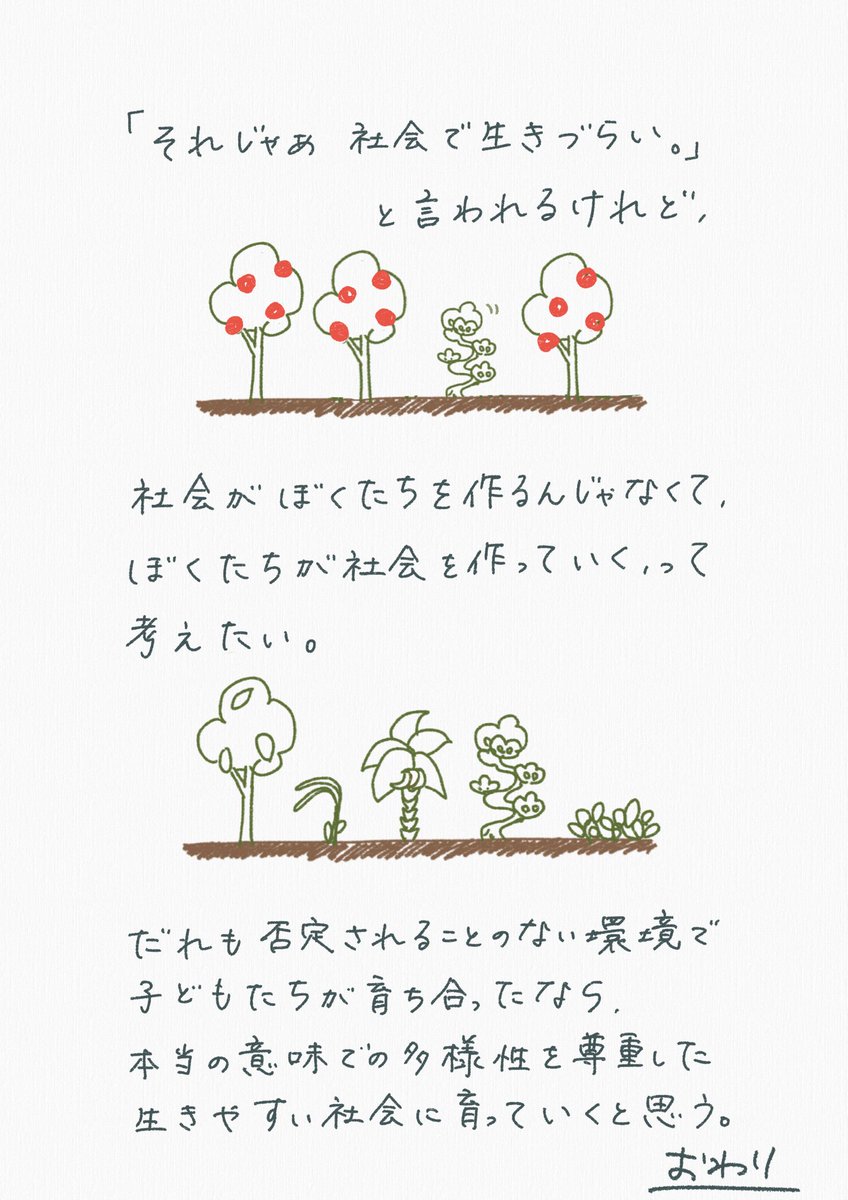

生徒が行動して校則を変えたってニュース見て思うのは、それ自体はすごいことだけど「子どもたちが切り開いた」という美談にしちゃいけないんじゃないかってこと。大人が変えなきゃダメだろうと。少し過激な表現かもしれないけれど「大人が守れなかった」なんじゃないか。明らかな人権侵害となるような

81

82

今ちょっと苦手なことやってるんだけど、こないだ8歳の友人が「プール苦手やってんけど、できなかったらできるとこまでやればいいって思ってやってたら嫌じゃなくなった」って言ってたの思い出して、5分おきに投げ出しそうになるたびに「できるとこまでやればいい」って言い聞かせてがんばってます。

83

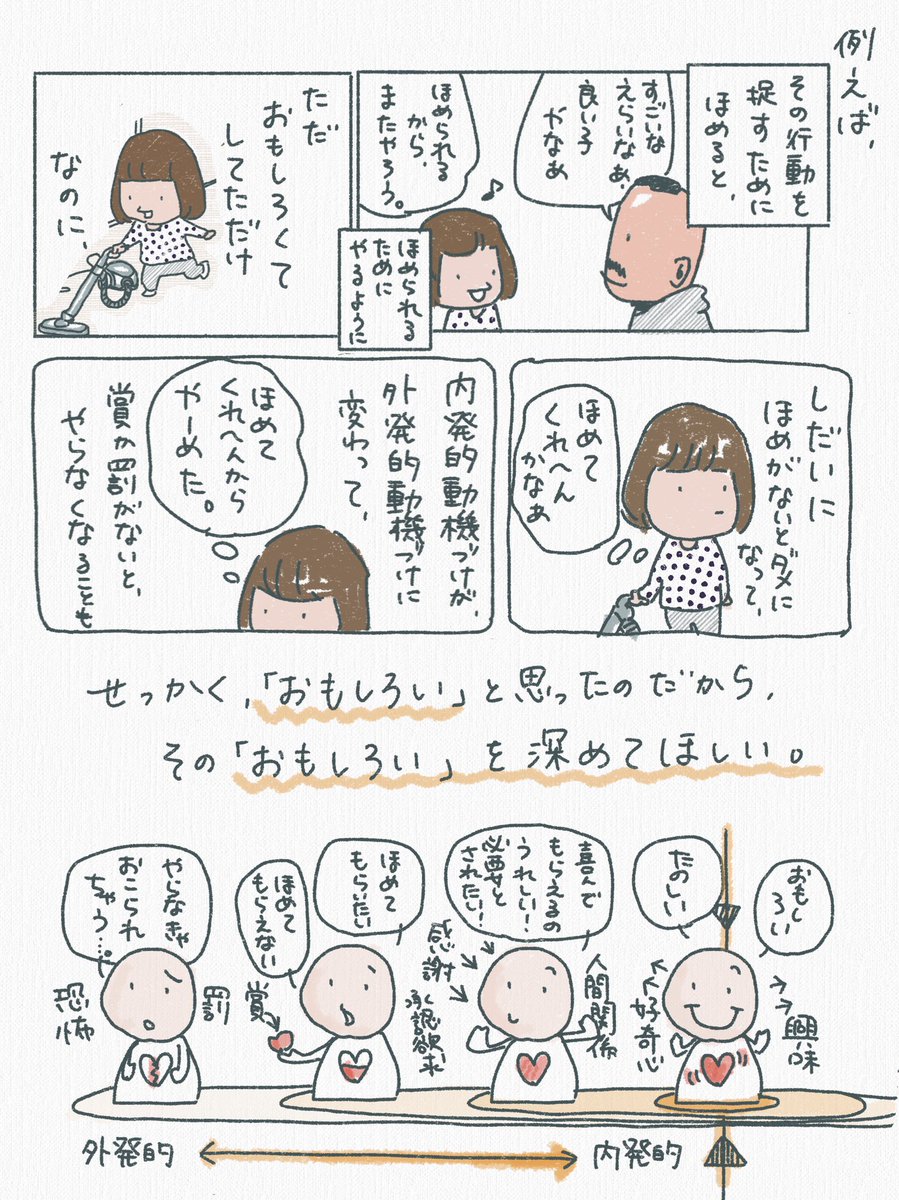

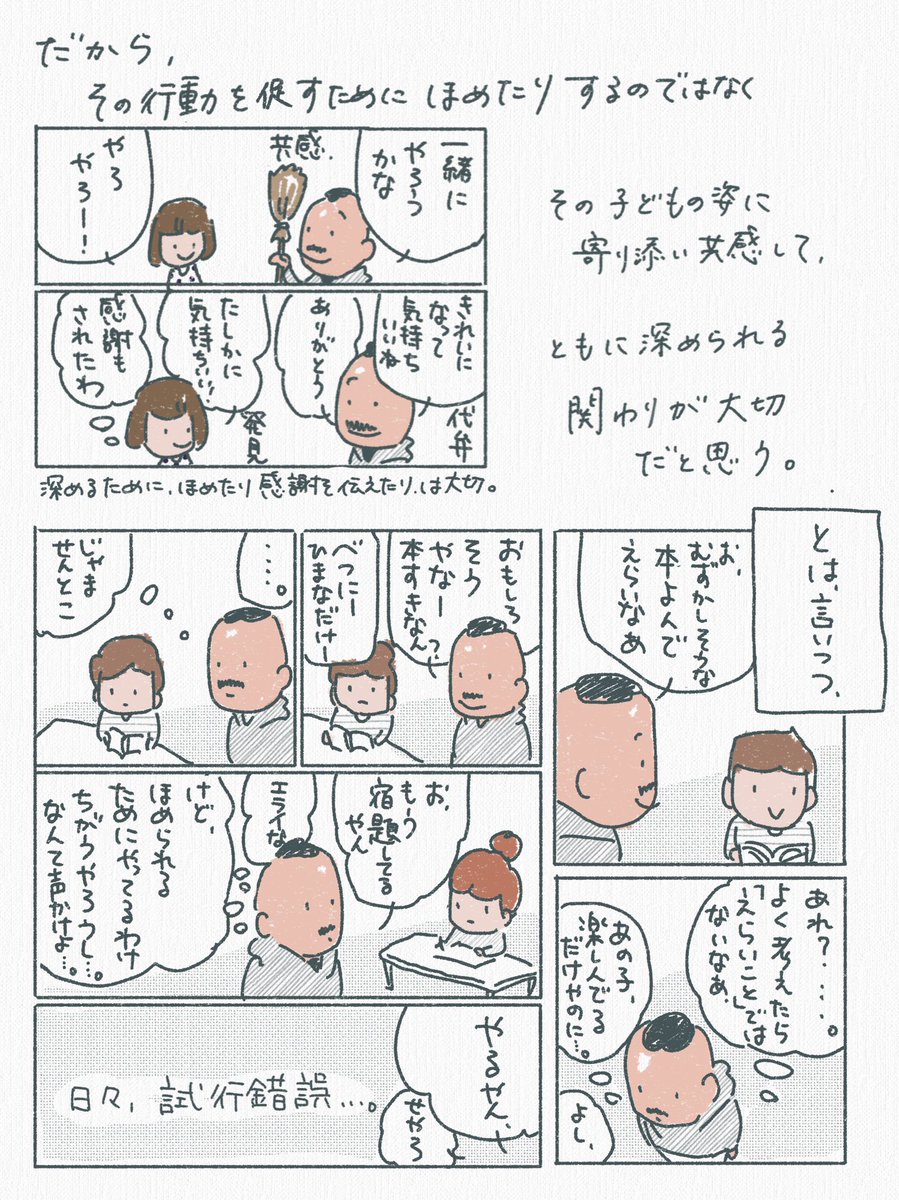

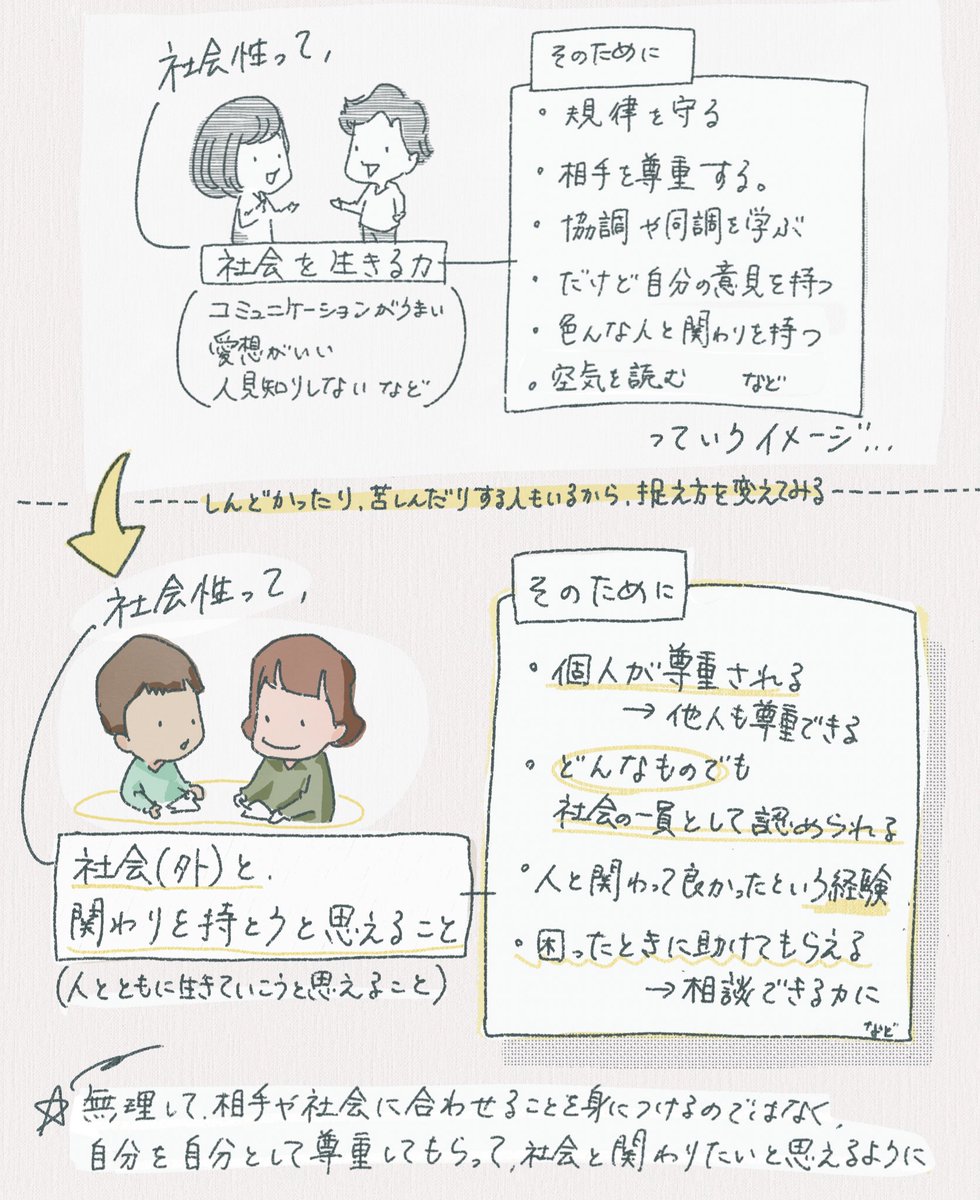

「子育てがうまくいく方法」という類のものが「子どもを思い通りに動かす方法」になってしまうの、「子どもとの生活を快適にする方法」とか「お互いにしんどくなく過ごす方法」とかになればいいなってずっと思ってる。保育の話をするなら保育で一番大事な子どもの人権を大切にする内容であってほしい。

84

子どもと対等であろうと思ったときに必要なのは、子どもを自分と対等に扱うことではなく、まず自分が優位な立場にいてほとんどの権力を有していると自覚すること。相当な配慮をしてやっと少し目線が合うくらいだと思っておく。ぼくは対等にはなり得ないと自覚しながら、対等であれるように努めている。

85

「〇〇な親はダメ」「〇〇な子に育たないように」といって不安を煽ったり「こんな子に育つ」と謳うのを見るたびにしんどくなる。それを見てどれだけの人や子どもが追いつめられるんだろうって。

子育て支援で一番大切なのは、その人が前向きに子育てに向き合えることだよ。それができて、ようやく→

86

怒鳴る子への対応の仕方ではなく、自分が子どもに怒ることについて振り返るきっかけになったっていう意図のツイートです。相手をコントロールできると思っているんじゃないかと気づいたことで、子どもや相手に対して怒るのが減ったという話です。分かりにくい文章になっていてすみません。

87

虐待って一般的に「故意的に行われるもの」という認識だから悪人がやるものだというイメージがあるのかもしれないな。衝動や制御不能ゆえに起きたり、良かれと思って虐待とは思わずにやっているものも多くあるんだよ。自分が当たり前にやっていることや、されてきた躾や教育もそうかもしれないんだよ。

88

89

人に厳しくされたことが結果的によかったと思えるとしたら、それは厳しくされたことがよかったのではなく、そのつらい状況でも踏ん張って生きたあなたがすごいんだよ。繰り返すけど、厳しくすることやつらい思いをさせる方法がよかったからではないからね、わざわざ誰かにそれをする必要はないんだよ。

90

自分の「気にくわない」という感情に気づけるようにする。努力しない子、泣き虫な子、理屈っぽい子、怠け者の子、意地悪な子、そんな子を見て「あなたのために」とかもっともらしい理由をつけて指導しそうになるけれど、立ち止まってみると、ただ自分が気に食わないだけってことが多くてヒヤッとする。

91

濃厚接触した可能性がある生徒が罹る可能性もあるわけで、直接命に関わることだから、不適切かもしれないけれどここで問題提起させてください。その自治体では9月から、濃厚接触者にあたる可能性のある人の特定を学校が代わりにして保健所に提出することになっているため、このような問題は繰り返し

93

94

これは、特定の立場の人たちを非難するためのものではなく、子どもたちや教育保育現場で働く人たちの安全が保障されるための問題提起です。よろしくお願いします。

95

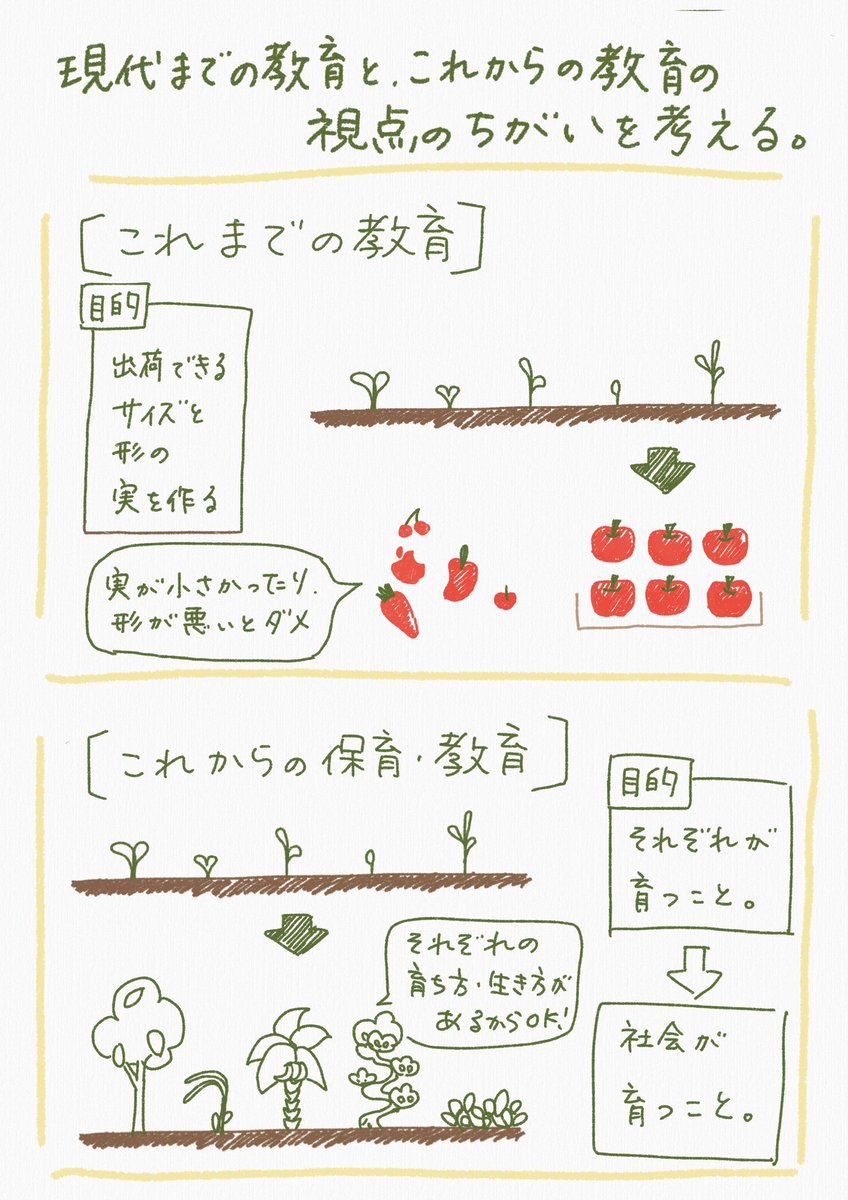

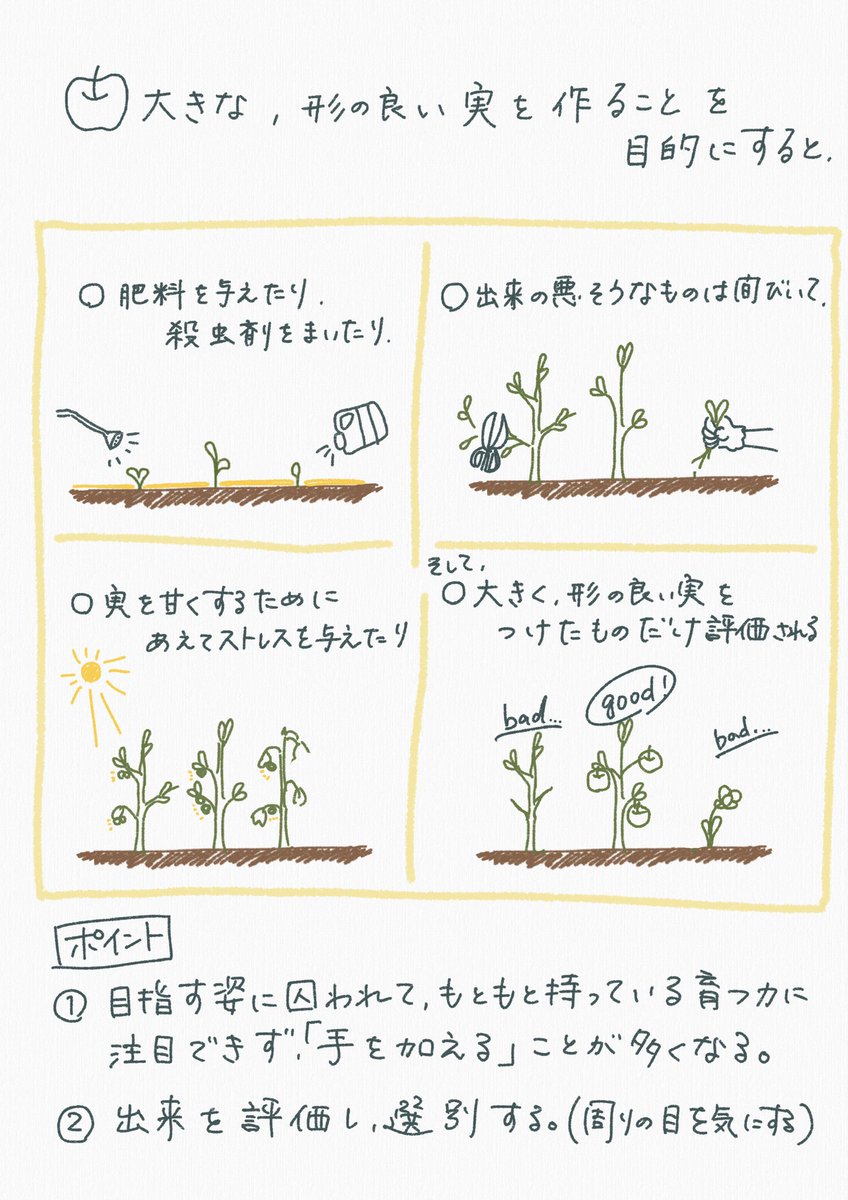

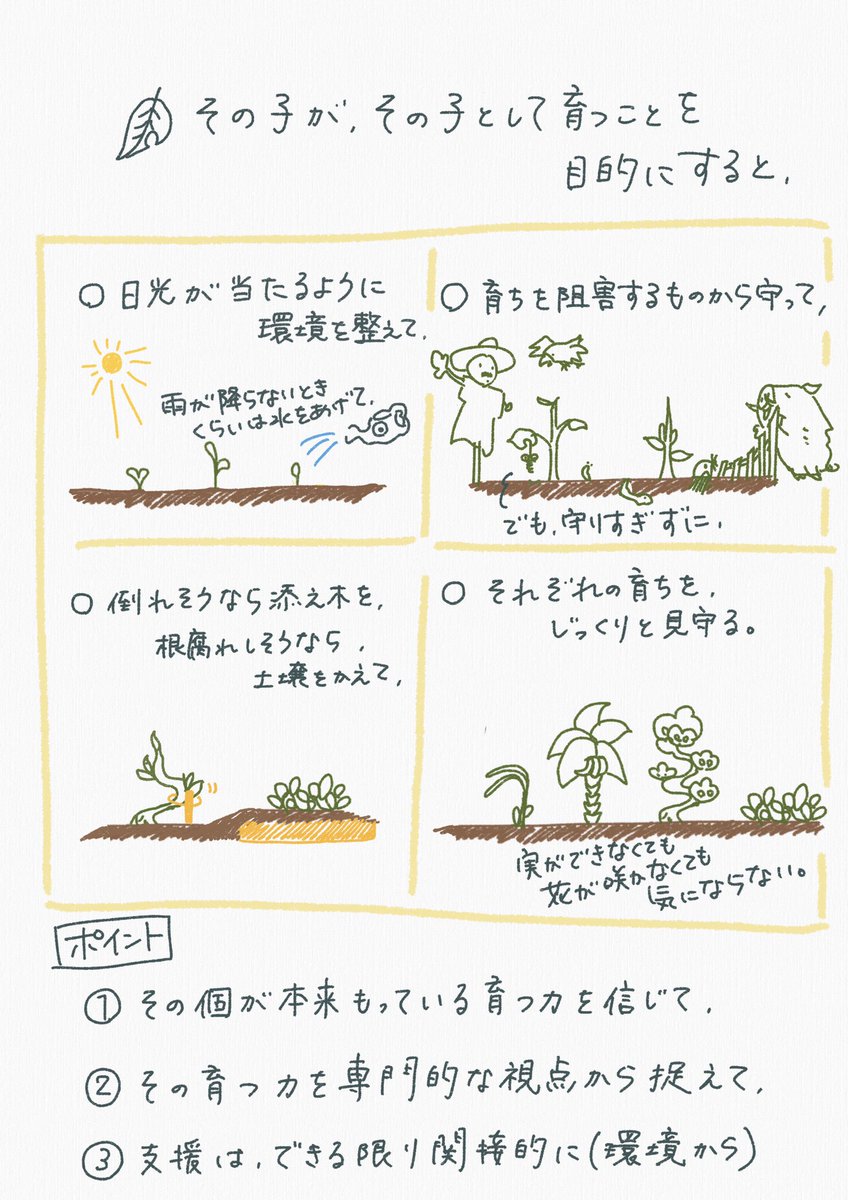

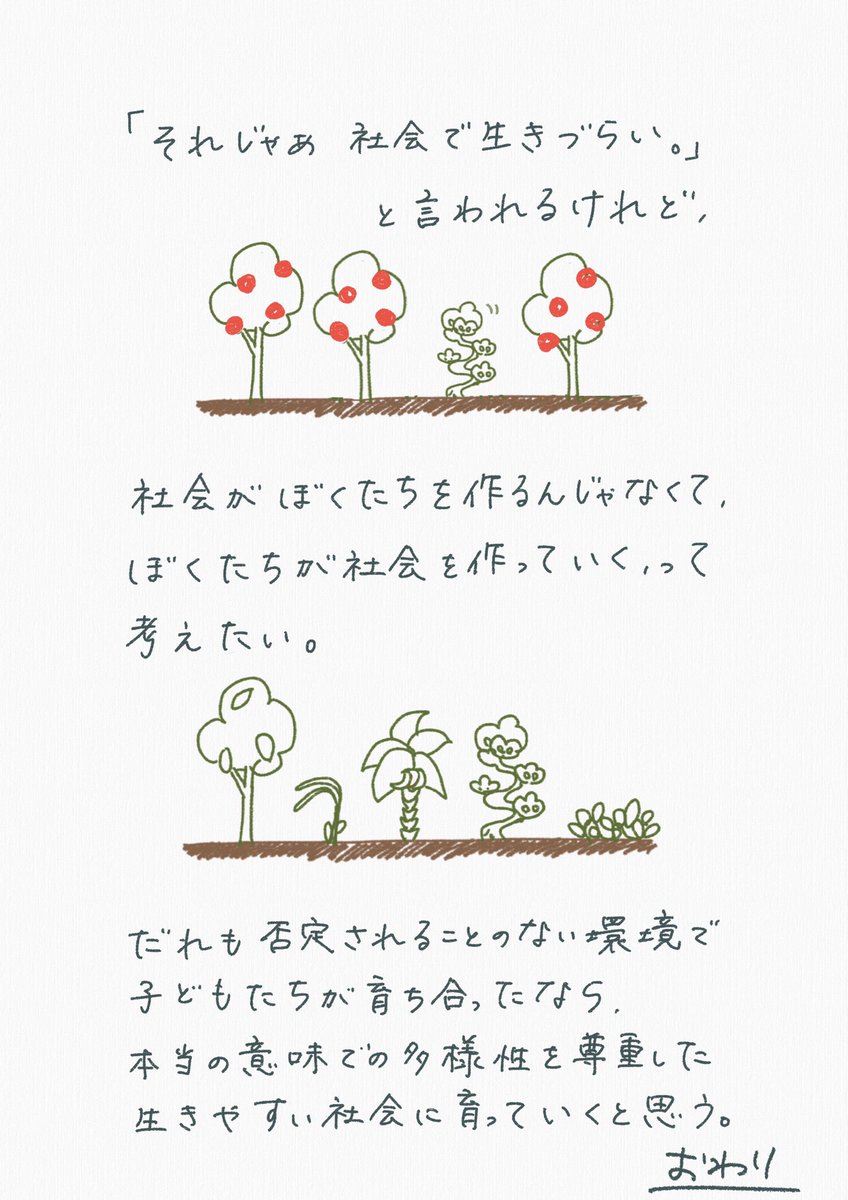

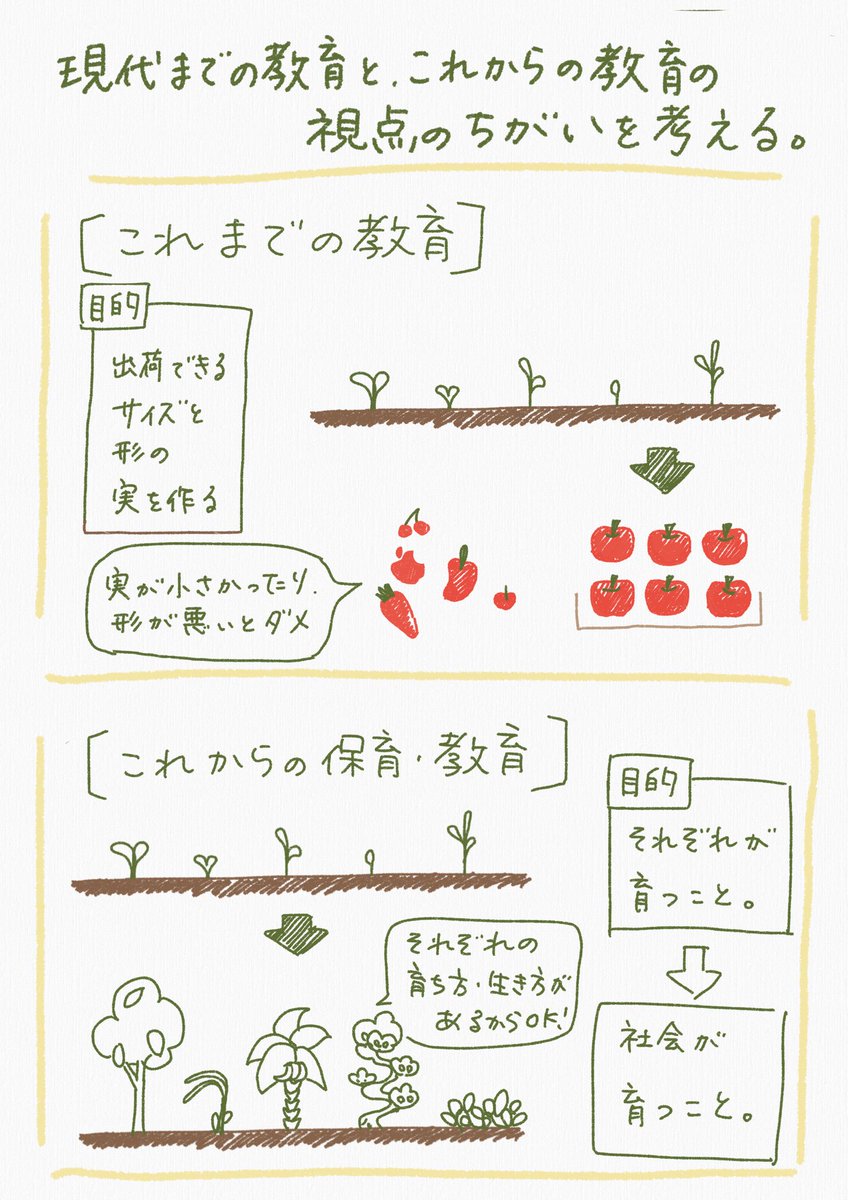

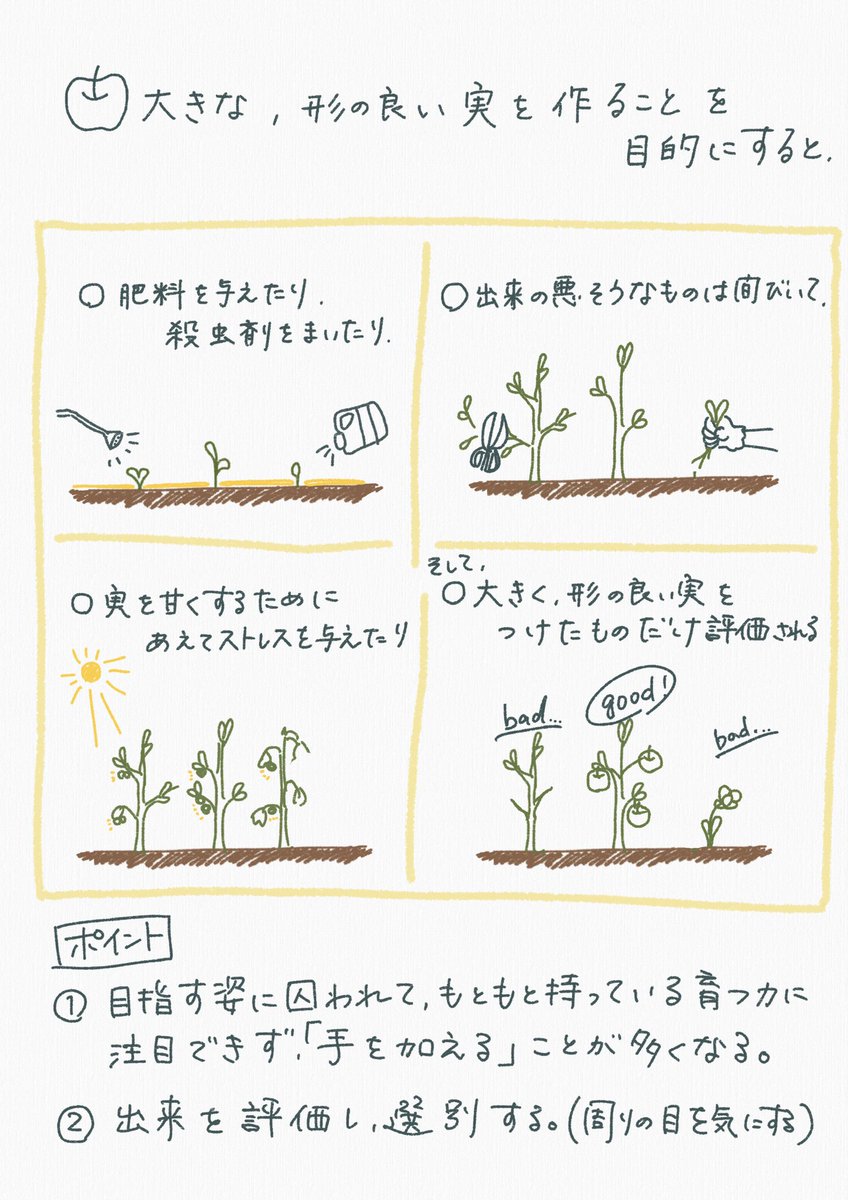

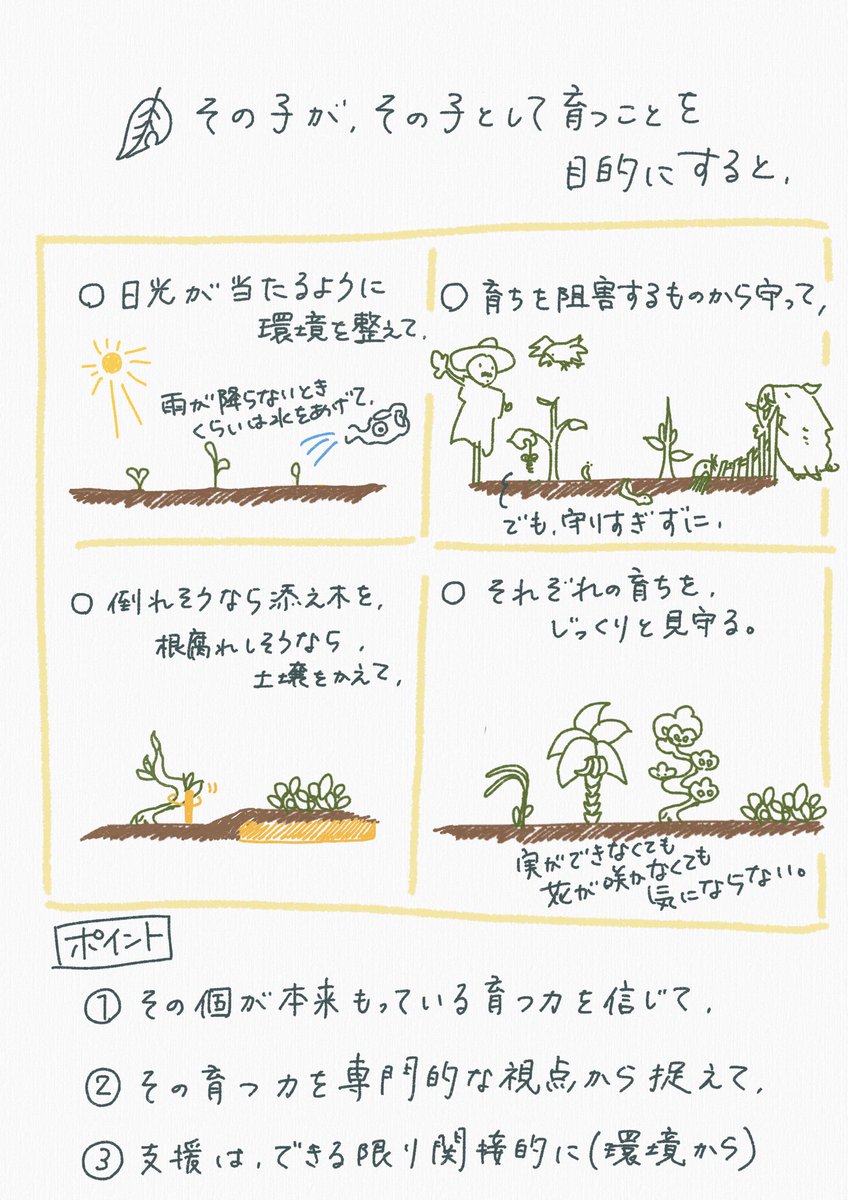

保育の専門性というのは、子どもを重い通り動かしたり子どもの能力を伸ばしたりすることではなく、子どもの権利を保障することなんだよね。子どもの権利のなかのひとつに「育つ」があって、それを促すというよりかは保障するの。手を加えるのではなく、邪魔にならないようにそのための環境を整えるの。

97

起こりうることなのではないかと。重大な問題であると考えています。子どもたちにとっても、子どもを守る立場の人たちにとっても一番に心身の安全が保障されるべきであるのに、学校の評判や保身のためにそれが保障されない現状は見過ごせないです。そういった時に声を上げられなくて辛い思いをしている

98

子どもに暴言吐かれたとして、子どもの言うことだから多めに見ようとは思わないし、嫌なことは嫌だよと伝えるべきだと思うんだけど、その嫌だという表明をするときにはちゃんと大人と子どもとの間にある力の差は意識しておかなければいけないなとは思う。ひとりの人として僕は嫌なんだと伝わるように。

99

24時間テレビといえば、生まれつき足の悪い母が「私はあんなに風に頑張ってないなって、後ろめたい気持ちになるのよ」と言っていたことを思い出す。誰かの役に立ちたいという思いを支援できるのはいいことだけど、誰かの役に立たないと価値がないと思わせる社会にはしたくないなって思う。