52

YouTubeとかゲームとか、子どもが夢中になりすぎて嫌だなと思ったりよくないんじゃないかと心配になったりした時に、「あえて禁止にはせずに、逆に義務にすると子どもの方から嫌がるようになる」というような方法を聞いて、それが子どもを優しく支配する成功体験となってしまわないかと懸念している。

54

「できれば気遣ってやっておくれよ」という笑顔の「さ」だったので「ご…めん…そうやんな」と素直に反省したのでした。テクニックでのそれは意識していたけれど、優しさとして相手を思ってのそれが大切なんだよなって改めて。こんなんばっかりやけど気づけたのなら次から気をつけていけばいいよね。

55

子どもと丁寧に関わろうとすればするほど、一番必要なのは技術や知識よりも「余裕」だということを思い知らされる。けれど、ただでさえ必死ななかで少しでも余裕を持つためにしたことを、手抜きだとか愛情がないとか言われてしまうことがある。必要な余裕を持つために手を抜くことは、必要なことだよ。

56

その子にとっての特別な人として記憶に残らなくてもいいから、「自分は大切にされていた」という経験だけはその子に残したい。いつか不安になった時に「誰か覚えてへんけど大切にしてくれていたよな」と思い出してくれたら。自分は大切にされるべき存在だということを疑うことなく育っていってほしい。

57

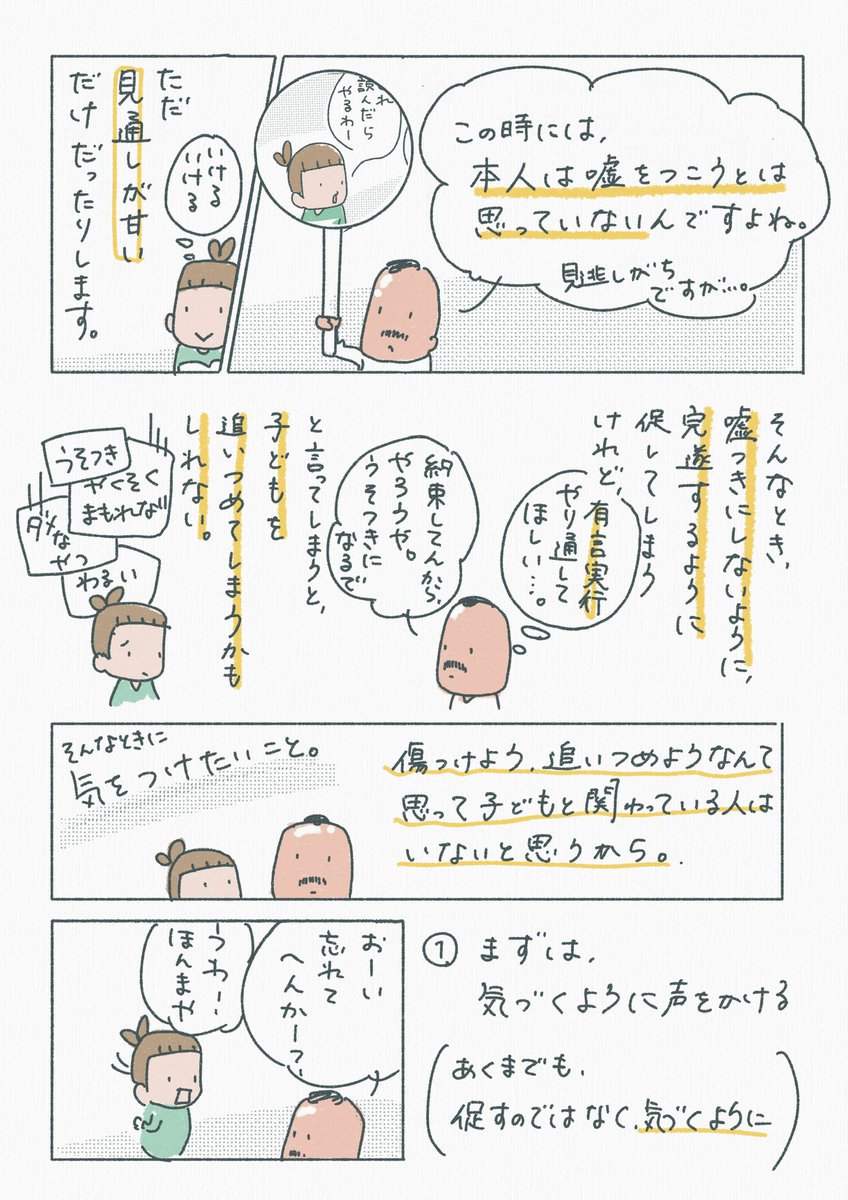

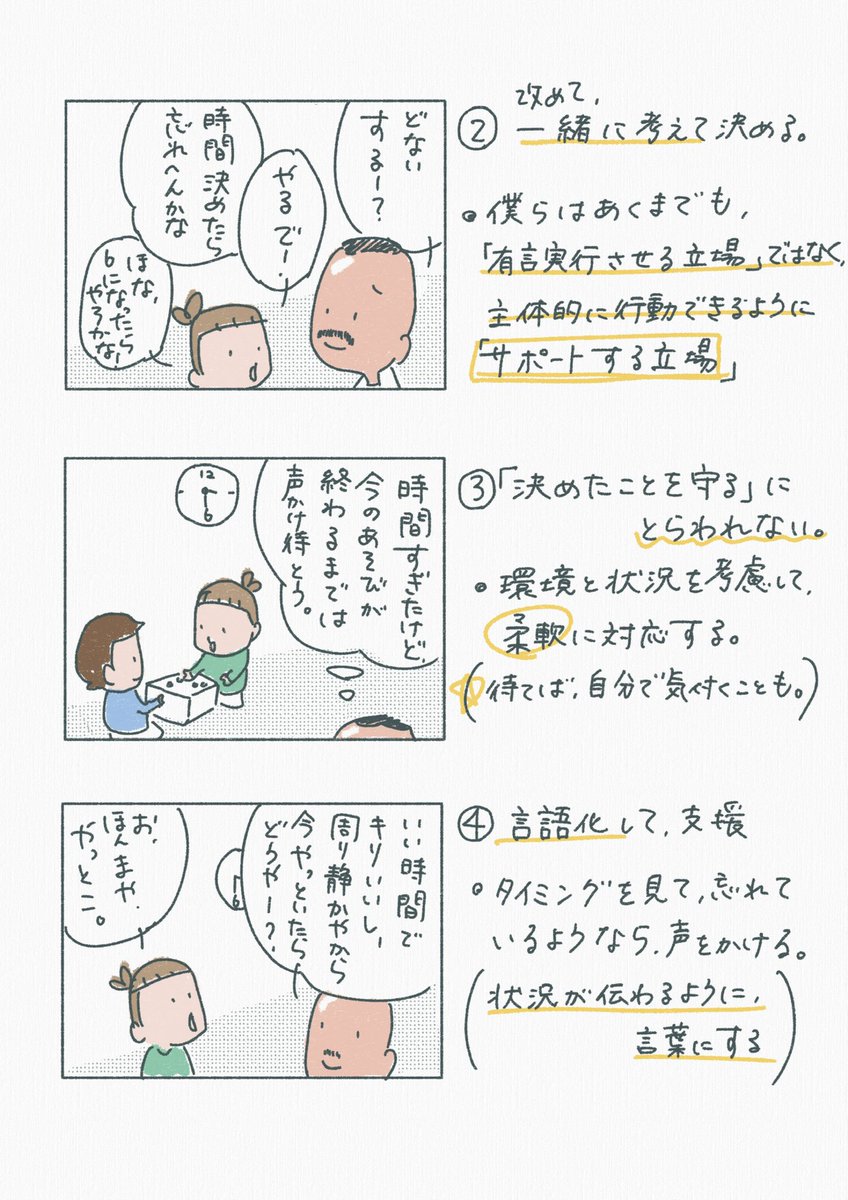

よくない行動を見過ごせなくて何度も注意するうちに、その行動を問題視するのではなく「何度言っても改善しないこと」や「何度言っても改善する様子がないその子の態度」に怒っていることがある。そうなったら「その子のために指摘している」ように見えて「気に食わなくて怒っている」になってしまう。

58

子どもが明らかな差別発言をした時には「どうしてそう思うの?」と怒らずに聞いてみる。つい、「そういうことは言っちゃダメ」と蓋をしてしまいそうになるけれど、ただ無知であるだけのことが多いから、本当にそうなのかな?ってひとつずつ確認していく。必要なのは言わないことよりも知ることだから。

59

いつも褒めてくれる人が、実は僕のことを思い通り動かしたり勝手な理想像に近づけるために褒めているのだとしたら、ショックだし人として軽んじられてるようで信用できないよね。大人同士ならそれが失礼だと思うのに、子どもに対しては気をつけていないと簡単にそういう関わりをしてしまう。

60

61

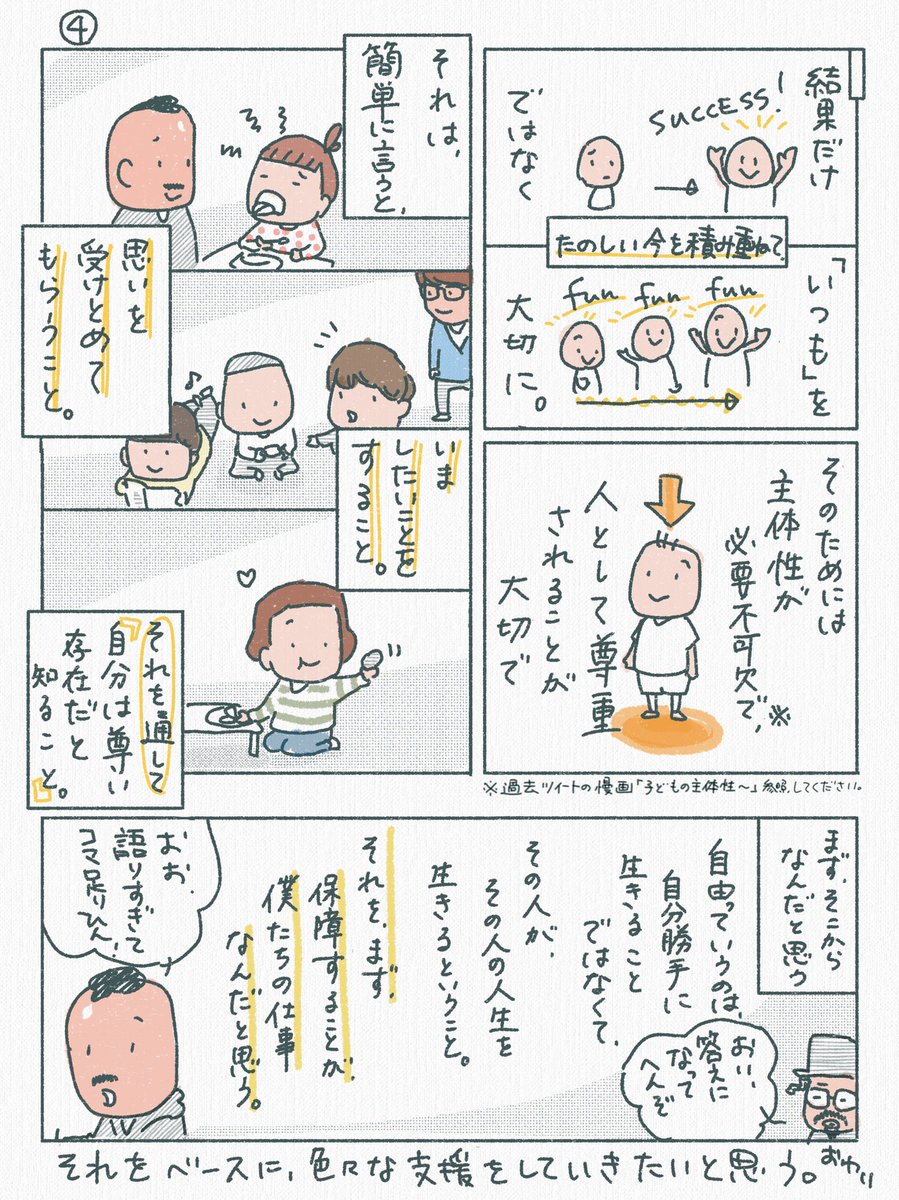

子どもと目線を合わせるとかまず子どもの話を聞くとかっていうのは、信用を勝ち取って子どもに言うことを聞いてもらうためにするわけじゃないよ。相手を思い通りに動かすためのテクニックではなく、ただ人として敬意を払うということ。それを根底に置いていないと色んなことを間違ってしまうと思うの。

62

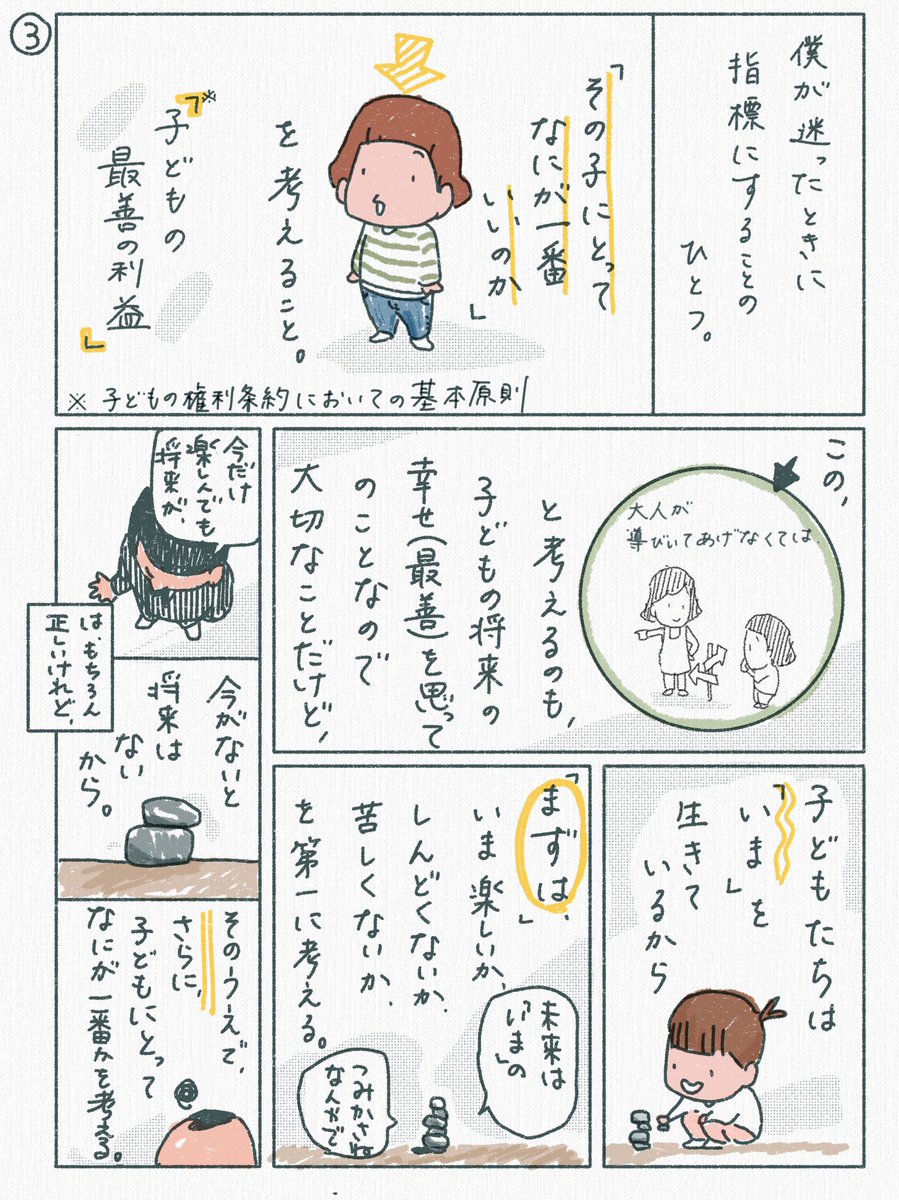

子どもが自分で決めたことでも、嫌になったら途中で投げ出していいし失敗したら助けてあげればいい。「自分で決めたんだから」と責任を負わせる必要はない。自由には責任が伴うと言うけれど、欲張らずまずはとことん自由を保障する。大事なのはやり抜くことではなくて、次も自分で選ぼうと思えること。

63

虐待が起きるのはその保育士の適性や人間性の問題であるというような言説に僕は安易に賛成はできない。様々な場面で虐待は起こり得ることであり、そこで抑止力となるのは「これは虐待なのではないか」と内省したり指摘しあえたりすることだ。そしてそれは、人格を否定されないという心理的なに安全な

64

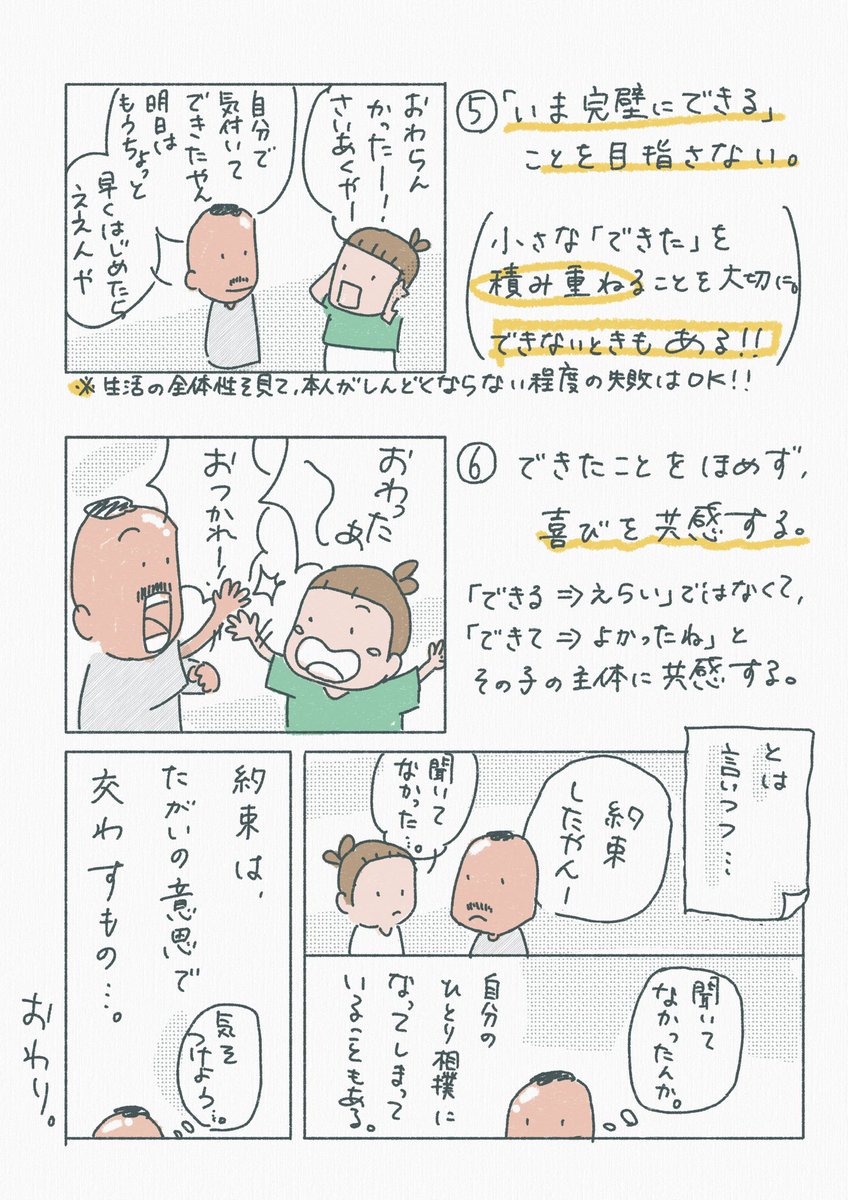

褒めるっていうのは、下手なのに上手だと言うことではなくて、かと言って上手になるまで褒めないということでもなくて、例えば練習中に「ナイスパス!」って声かけるように、おだてたり誇張したりせずに小さいナイスに気づいてそれをそのまま伝えていくこと。誰でもできるけど意識しないと難しいこと。

65

大事にしたいのは「できるのにやらない」場合でもその人の怠慢のせいにせずにその手助けを受けていいということと、もっと言ったらなんの労力も手助けも必要なく支援に繋がる仕組みを作っていかなければいけないということ。

66

もちろん価値観の問題だから、別に人を傷つけてもいいだろって思ってる人には「今の時代にそれ言ったら炎上しちゃいますよ」「時代にあった価値観を持ってた方がクールですよ」という言葉のほうがその行動を促しやすいかもしれないから、それはそれだと思う。ただ、本質としてそれは違うと思うなって。

67

自分が怒らないでいられるのは、できた人間だからというわけではなく怒らなくてもいい環境にいるからだということを忘れずにいたいな。怒らなくてもいいはずの場面で怒ってしまう人を見たときには、そうせざるをえない環境にいるのかもしれないと思えたらいいな。怒りたくて怒ってるわけちゃうもんな。

68

怒っても懐いてきてくれるのを、思いが伝わっているとか関係性ができているなどと思わないように。怒った後に過度にコミュニケーションを求めてくる子は特に、怖くて機嫌を取りに来ているのだということを理解しておかないといけない。間違っても、怒るけど人望があるなんて勘違いしないようにしたい。

69

事が進んでほしいという思いは誰だって持っていて、それは自分勝手なことでも悪いことでもない。そんな自分がいることをまずは許してあげて、その上で立場や関係を利用してそれを強行してしまわないように、ちゃんと相手をひとりの人として尊重できるように気をつけていく。それが折り合いだよね。

70

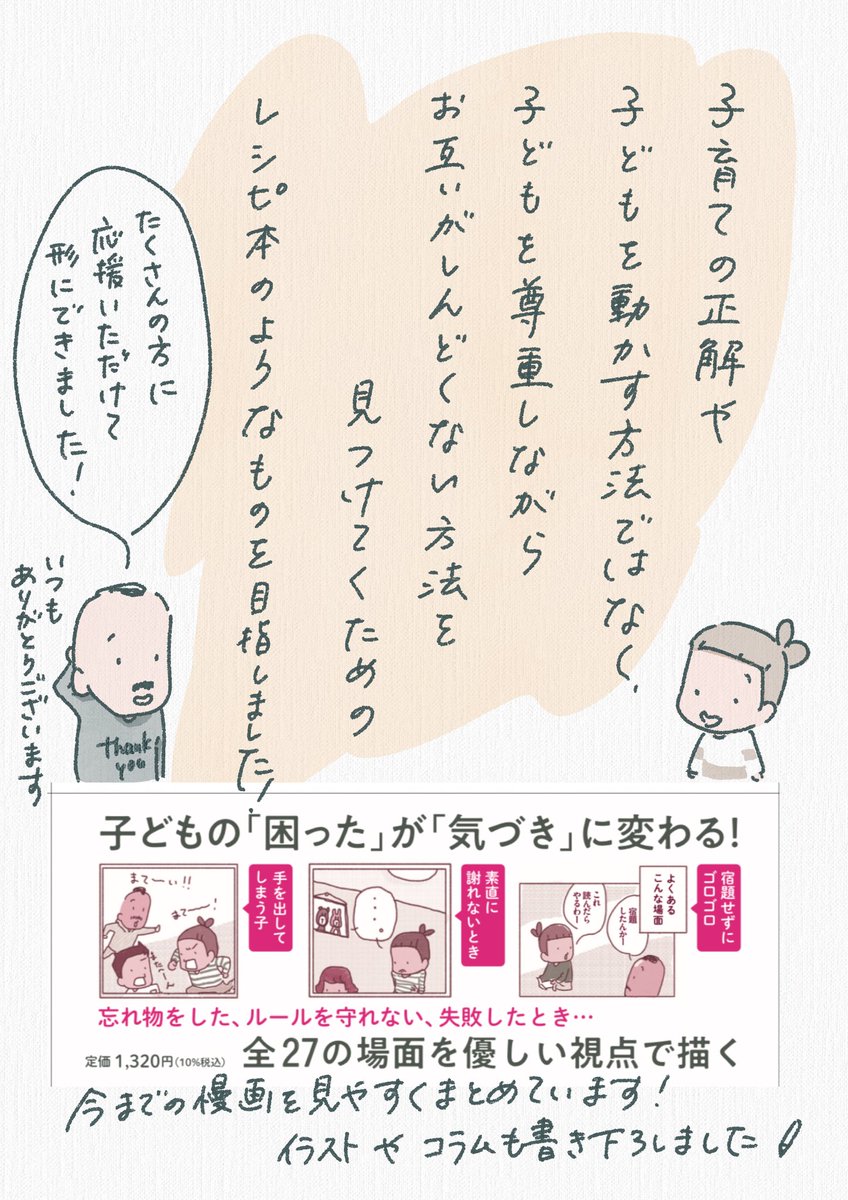

【書籍化のお知らせ】

「子どもとの関わりでぼくが気をつけたいこと」として書いてきた漫画が本になります!

2022年1月28日にKADOKAWAから発売します。Amazonで予約ができるようになりました。

amazon.co.jp/%E6%80%92%E3%8…

読んでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします!

71

子どもが作ったものがどれだけ不恰好でも手を加えたり修正したりはしないようにしている。ましてやふざけてイジったり壊したりは絶対にしない。僕なら自分を否定されたように感じて傷つくし大切にされていないと感じてしまう。大袈裟かもしれないけれど、その子の作ったものはその子自身だと思ってる。

72

実は、4月から体調を崩している。お医者さんには過度なストレスが原因だと言われた。子どもたちや支援員の安全のために環境を整えるよう声をあげた頃から上の立場の人に圧をかけられるようになった。そんな中でも仲間に支えられながらやってきたけれど、ある時、子どもの安全のために行動したことで