26

説教を受け謝罪を強要されることはあまりにも理不尽で不健全ではないか。そんなことを伝えたけれど「そういう反論ができるやつがなにを言っているんだ」と逆効果だった。笑って流せないと大人じゃなくて、はっきりと物申す姿を見せると傷つかない奴(傷つけていい奴)だと決めつけられる。結局その場で

27

精神的に辛くなって辞める人がいた時に「その人が病んだから辞めた」って言うけど、違うよね。「病むような環境で、それが改善されないから辞める」んだよ。不登校の問題もそうだよ。問題から目を逸らしてその人のせいにしているから、いつまでも変わらないんだよ。環境が変わらなきゃいけないんだよ。

28

してしまった記憶がある。けれど、あれは間違いだ。傷ついたほうが悪いってどう考えてもおかしい。

その一件があってから、所属するチームでは「気分を害したら表明しよう」とみんなで周知した。そしてそれをその人の責任にしないために「表明できる環境を作る」「表明されたらその場で改める」ことが

30

24時間テレビの話題を耳にするたびに、生まれつき足の悪い母が「私はあんなに風に頑張れてないなって、後ろめたい気持ちになるんよね」と言ってたを思い出す。頑張っている人たちはもちろん素晴らしいけれど、頑張ってなくても同じように尊い存在なんだと思えるような社会がいいなってその度に思うの。

31

僕はさらに生意気な奴と烙印を押されて、傷ついたことすら間違いだったと言われたようだった。後に法人の長に相談する機会があったけれど「あなたが悪い」と相手にされなかった。

イジられたことで本気になると「ノリやん」と言って、本気になる方が悪いという空気を作ることがある。僕もそんなノリを

32

ることなく説き、もう一人の責任者は終始不機嫌そうにしていた。「それはイジメと同じですよ、子どもたちにも同じように言うんですか」と尋ねても生意気なやつだという顔をされるだけだった。直属の上司は僕を庇うどころか口答えをせずに謝れと繰り返した。嘲笑されてその場でキレたらよかったのか、

33

空気を読むことを優先してニコニコしなくてもいいような環境を周りがそれを作っていかなきゃいけない。「そんなことで」と言うことで、本人まで「そんなことで」思ってしまわないように。「ノリやん」「大人げないで」という言葉でさらに傷つけ、追い詰めてしまうことがないように。ちゃんと考えたい。

34

8歳の友人に「なんで帽子かぶってんの?ハゲてるから?」と唐突に言われて、「ああ、見た目をからかったりするようになったのか」とショックを受けながら、どんなふうに答えようか思案しつつとりあえず「そうやなあ」と答えたら「ハゲのままでもかわいいのに」と返ってきたので、ありがとうと答えた。

35

かわいいから守ってあげたいと思うことは生物学的にも自然なことなんだろうけれど、保育や教育の現場で必要なのは「可愛げがなくても守られること」だよ。愛や情があることはいい事だけれど、それを行動原理にしてしまうと守られないから、大事なものを守るために知識や理論や人権意識が必要なんだよ。

36

できるようにしていこうと話し合った。そうすると、それまで気づかなかった「ノリ」が数多くあることに気づき、その度に「いや今のはノリやん…あ、ちゃうわ。こっちのノリとか関係ないよな」と立ち止まり改めていくことができた。

完全にそういったノリをなくすことはできないだろうと思う。けれど、

37

「保育は理論じゃなく、情でやるものでしょう?」と何度も僕を非難していた上司が、最終的に「私は情でここまでやってあげたのに、応えてくれないあなた達にもう情はない」と言って見放されて、「それです!」ってなったことがあった。情でやるってことは、気に食わなくなったら排除するってことだよ。

38

それが嫌なことなのだと表明できる環境は作っていなきゃいけない。表明した人を非難しないことはもちろんのこと、表明できるかどうかをその人の強さに委ねるのではなく誰もが自分が傷ついたことを疑うことなく、傷ついた自分が悪いのだと思わなくていいような環境を作っていかなきゃいけない。

39

セルフレジで子どもにやらせている場面、「子どもは大人に付属しているもので公共の場では大人がコントロールすべきもの」と見たら、遊ばせたり甘やかしているように感じてちゃんと管理しろよって思うのかもしれないな。けれど、逆に「子どもはひとりの人で大人が付き添っている」と思って見てみると→

40

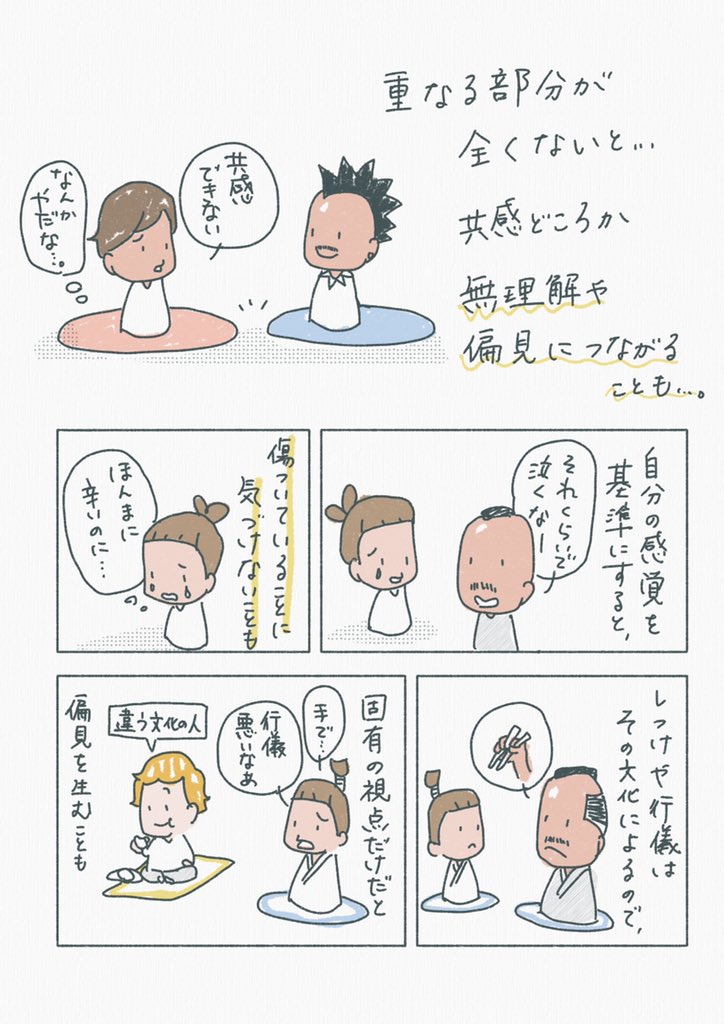

自分が気づけていない差別意識や偏見はまだまだ沢山あって、どれが差別にあたるか正解を見つけるよりも、自分が正解を知らないということを知ることが大事だと思う。気づける様に色んな価値観に触れて、もし気づいたら改めて。そうやって少しでも自分の言動で人を傷つけることを減らしていければって。

41

42

43

子育てでまず大切なのは、技術でも知識でもなく、「余裕」なんだよね。余裕があるだけで、色んなものが豊かになる。その余裕を作るために手抜くことは、悪いことでも仕方ないことでもなく、必要なことなんだよ。アドバイスをするのなら「手を抜いてもいいよ」ではなく「ちゃんと手を抜きなさいよ」だ。

44

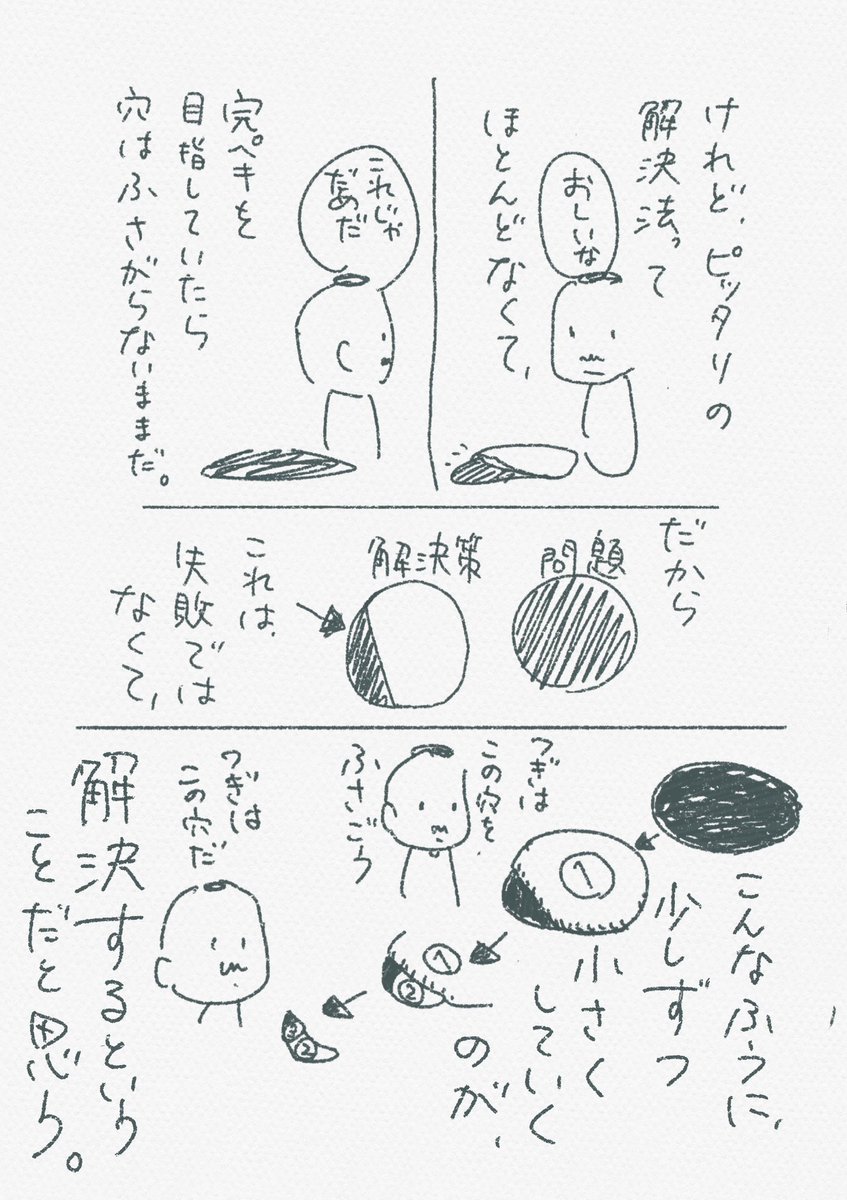

補足しておくと、今回はコロナ禍で対面での食事と会話を無くすためにルールとして子どもに強いるしかできなかったり、指導としても喋ったら怒ることしかできなくて、子どもも大人もしんどいなかの解決策なので、ひとつの視点として捉えてもらえたらと思います。何を大切にするのかを考えていたいなと。

45

46

何度も言うけど、子育ての第一義的責任って「親がちゃんとやれよ」ではないよ。難しかったり困ることはあるけどそんな時は公助や共助が備えていて支えるから、まずは安心してそれぞれの家庭で子育てをしてみようねってことだからね。周りがするのは責めたり追いつめることではなく支援することだよ。

47

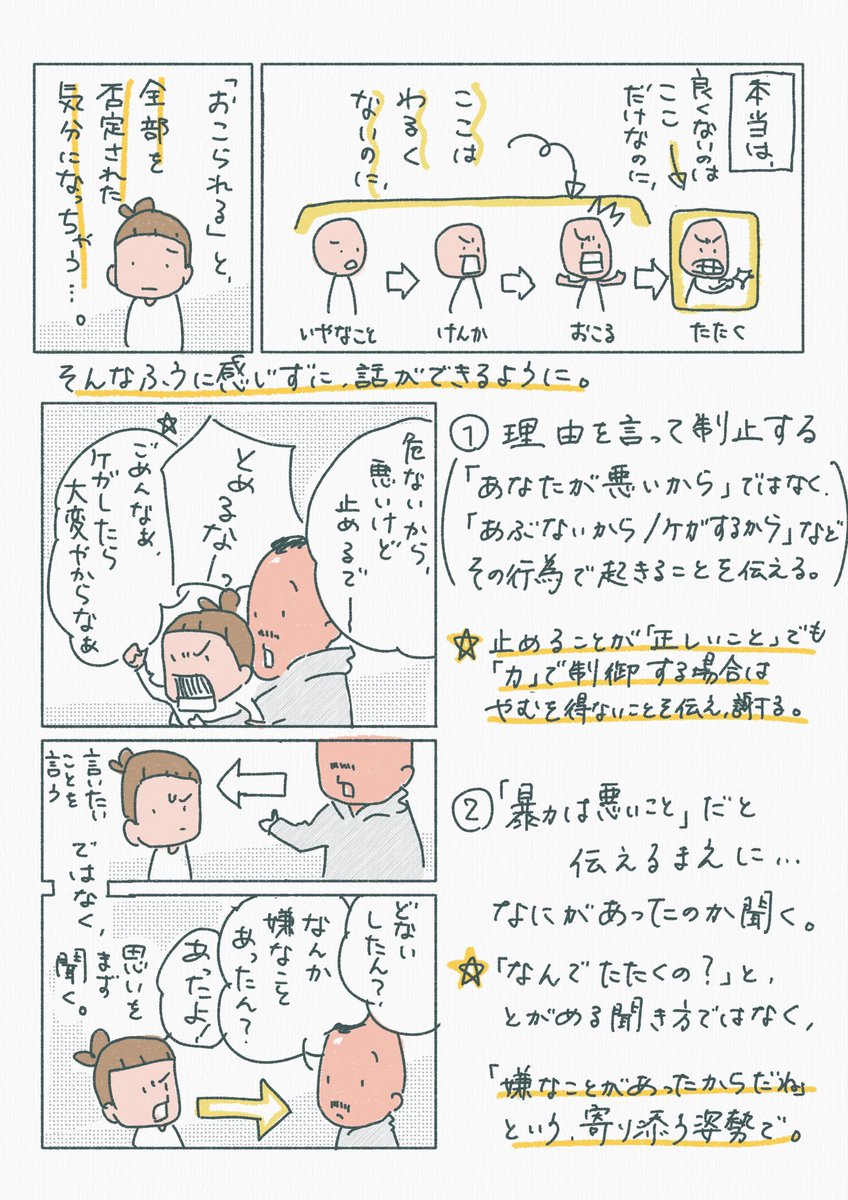

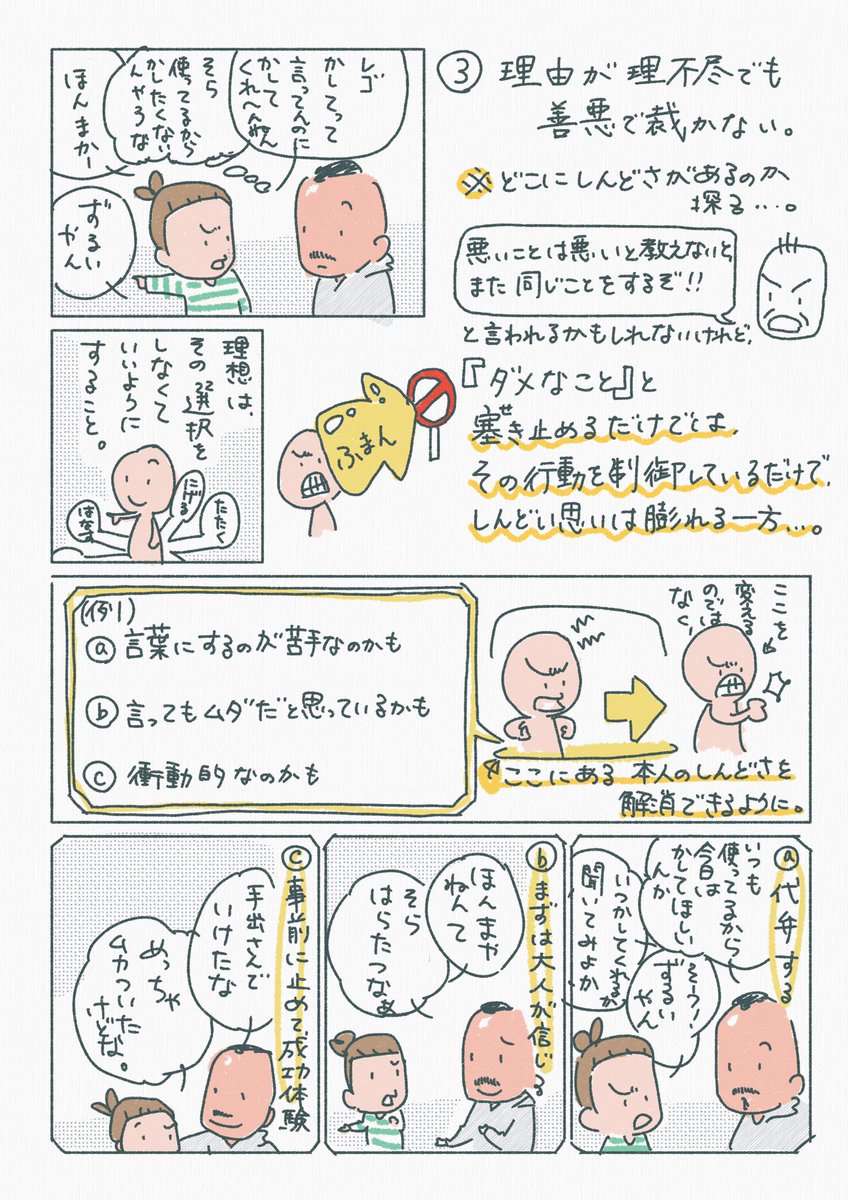

ちなみに「は?したくないし!」と言う子ももちろんいますし、それも否定しないようにします。なににしても、その子の言葉を否定せずに、本当はこういう意味かな?というスタンスで自分の気持ちを(相手への攻撃的な言葉としてではなく)表現できるような支援ができたらなって思います。

49

困った子がいて問題児扱いしていたのに、ふと家庭環境だったり障害だったり見えなかった裏のストーリーが見えた途端にその子が支援の対象になるのって、一見ドラマチックでいい話だけど危うい。原因があるから支援するんじゃなくて、その子にしんどさがあるから支援する、そのために原因を見つけるの。

50

さっき歯医者を出たところで前の職場で担任してた親子を見かけたのに咄嗟に目を伏せて気づいてないふりをしてしまった。その子とも親御さんとも毎日たくさん話してたし、また会ったら話したいこともたくさんあったのに。悪いことをして辞めたわけじゃないのに、急に出勤できなくなってそのまま辞めて