201

203

204

205

206

209

210

211

212

213

214

大学で歴史学を専攻すると、所謂「歴史好き」の人と話が合わなくなる。

215

216

217

「go to read」という形で、図書カードを配って欲しい。本を読めば、自宅にいながら旅ができる。

219

220

「本好き」と言っても色んな形がある。

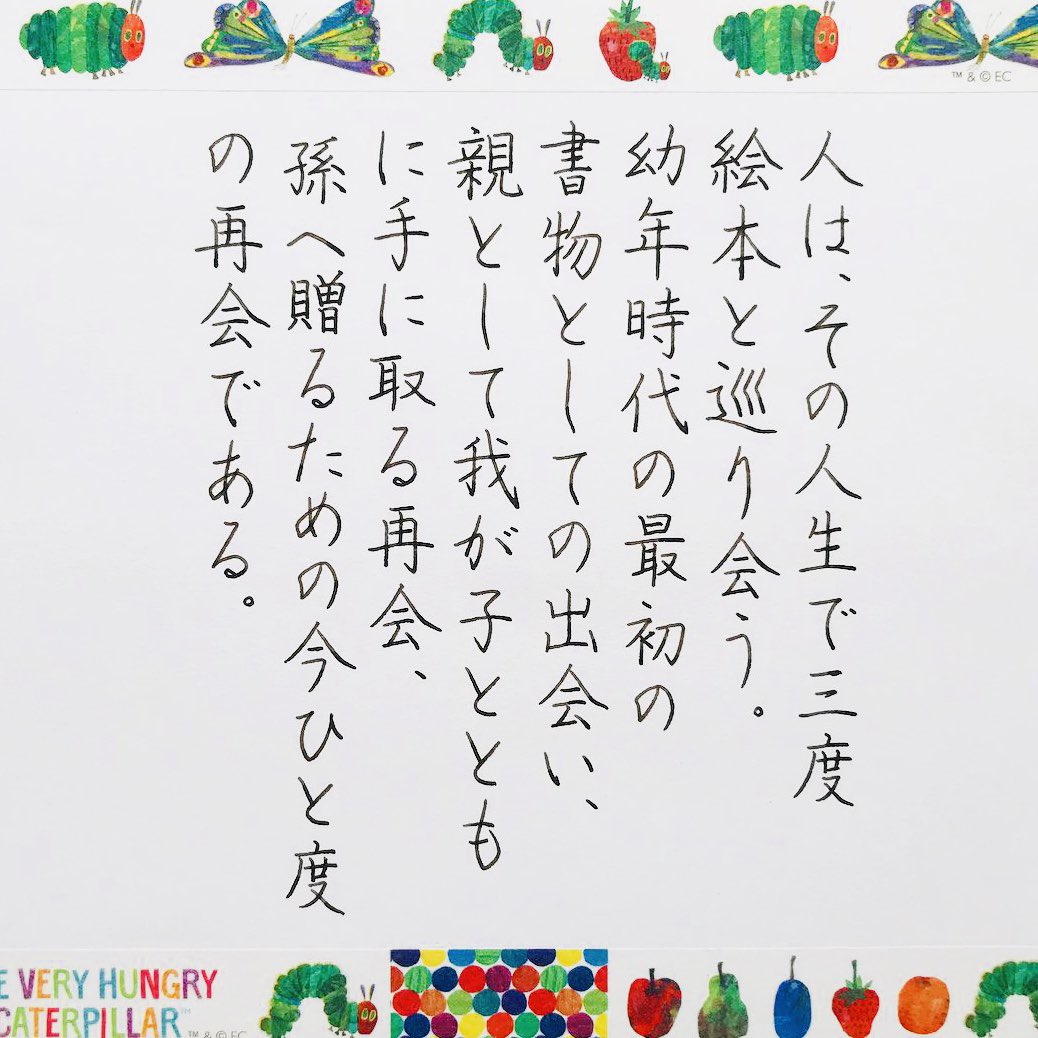

友人の一人は、ある一つの作品を文庫本がぼろぼろになるまで再読し、「買いなおして、これで三代目」と教えてくれた。

夢中になって何度でも再読できる作品に出会えた友人を、羨ましく思う。

221

SNSがなければ、刊行されていることすら気づけなかった書籍というのが沢山ある。書店に足繁く通ったとしても、自身の興味により視野が狭くなることは避けられず、どうしても見過ごしてしまったり、偏見から手に取らない書籍が生まれてしまう。この点で、SNSは自分と本をつなげてくれる貴重なツールだ。

222

最近、「とりあえず著名な人物の推薦文を載せておけばいける!」という考えが透けて見える帯をよく見かける。勿論こういう帯を見て「買ってみよう!」と思う人もいるのだろうが、一方で、手にとるのを避ける人もいるのである。「こんな帯でなければ、買ったかもな……」みたいな感じで。

223

224

それぞれ括弧には名前があります。

○( ⇨パーレン(かっこ)

○【 ⇨すみつきパーレン

○{ ⇨ブレース(波かっこ)

○〔 ⇨キッコー

○[ ⇨ブラケット

(岩波書店の栞より)

#意外にこれ知られてないんですけど

225