1076

1077

1078

1079

1080

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

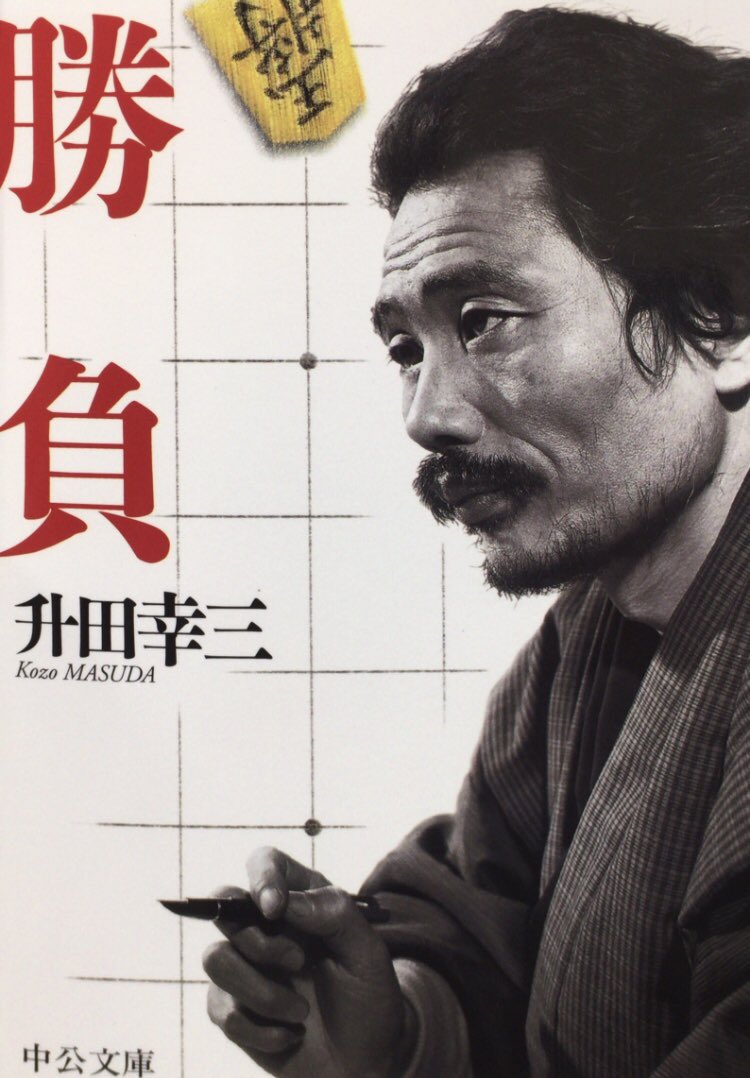

「ふだん、何かにつけ、やたらと大きな声でわめき散らしている人物というのは、たいがい底が知れてますよ。やはり、くぐもった、秘めた静かな闘志、これが事を成す。かけ声ばかり大きいのは、あれは自分で自分を勇気づけているだけのことでね。」(升田幸三『勝負』中公文庫、P83)

#将棋の日

1092

「若い時代が人生で一番いい時だなんて、輝いている時だなんて、一体全体誰が言ったのだろう。たとえいい時だったのだとしても、それを教えてくれる大人は誰もいなかった。大人たちは、劣るものとして、わたしたちを扱った。」(松田青子『女が死ぬ』中公文庫、P196)

amzn.to/3dO2DF7

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1100