1001

1002

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

かこさとしの描く「パン」が可愛い。

(参照:『現代思想』第45巻第17号、P5)

#パンの記念日

1012

1013

1016

1017

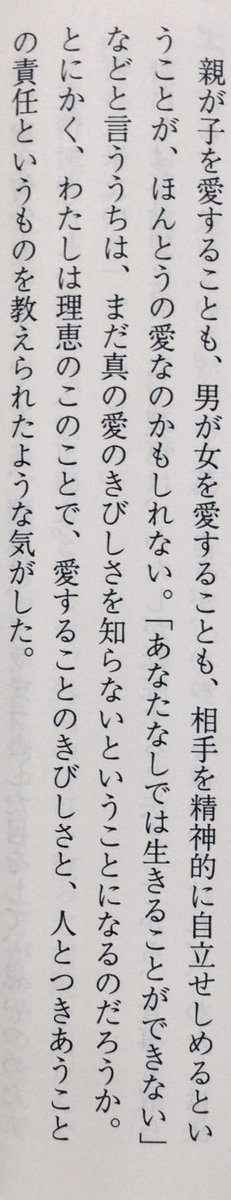

「自分の足で立つことは、誰にとっても必須である。ただ、何らかの理由でひとりでは生きられない時もあるし、支えが欠かせない立場におかれている人もいる。誰かと助け合うことが「自立」を阻害することにはならない」(『異文化コミュニケーション学』岩波新書、P162)

amzn.to/3b4eaPg

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025