327

328

329

私がおこなう【半・分解展】では、海外美術館から買い取ったコレクションを0距離で展示しています

実物に「触れる」ことも可能です

今年は2年振りに東京と大阪で展示をします

東京は10月18日から

大阪は11月26日から開催します

忘れないうちにカレンダーにもメモをお願いします🙂

330

331

332

さすが郵便屋さんの鞄なだけあって、小さくても容量バツグンです

お散歩に必要最低限のものはスッポリと入ります

そして、側面に「ペン挿し」が付いているのが、書留鞄らしいですよね

かわいいディテールです

型紙はHPよりお求めください↓

d-d-pattern.myshopify.com

333

334

335

【アビ・ア・ラ・フランセーズ】に関しては、動画でも解説しております

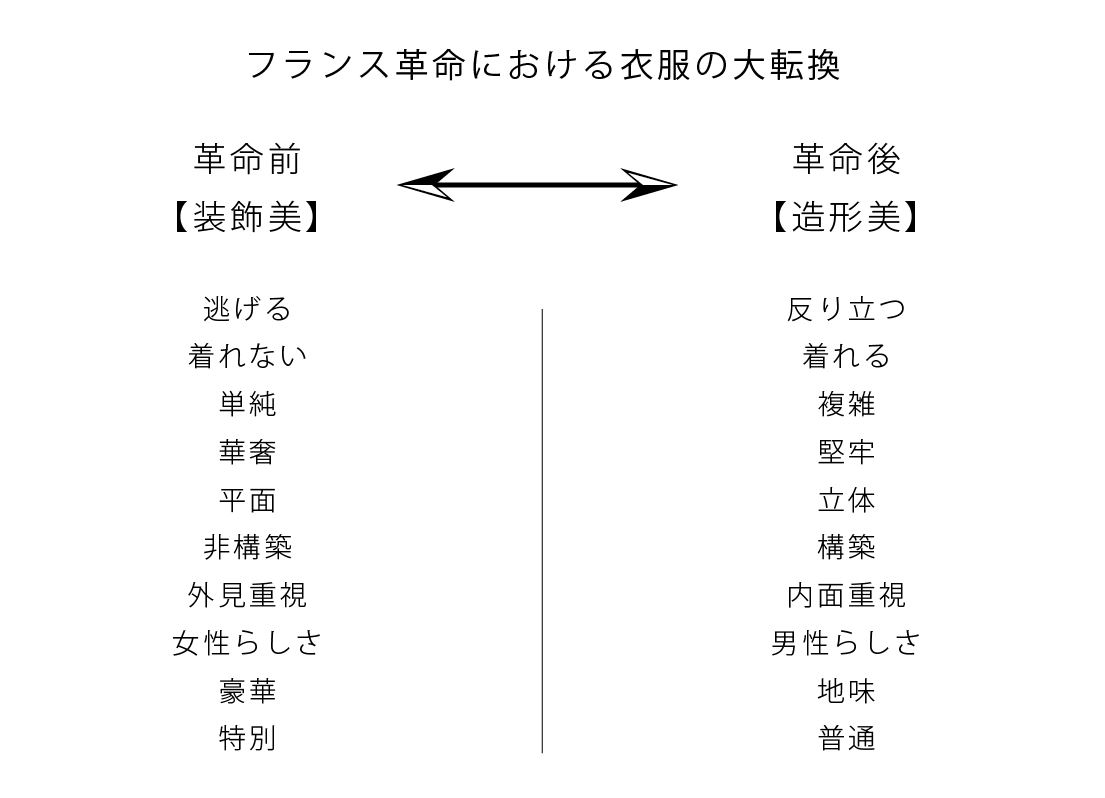

「なぜ、当時の肖像画は皆、同じポーズなのか」

「なぜ、フランス革命頃の服は着辛いのに動きやすいのか」

構造に着目し、廃れた美意識を探っています

ご興味ある方は、ご視聴ください

youtube.com/watch?v=VXS4Rd…

336

337

338

339

340

341

342

コーチマンズのコートは、型紙を販売しています

ピーコートでもトレンチコートでもない独自のデザインは、100年以上経った現在でも褪せることなく美しいです

型紙販売は今週末の金曜日21日までとなります

ぜひご自身の手でおつくりください

コーチマンズの詳細↓

rrr129annex.blogspot.com/2022/01/co.html

343

344

345

346

347

【初めての服装史!】

この春、ファッションから読み解く 美術史 を学んでみませんか?

半・分解展を主宰する私と巡る、ガイドツアーのご案内です

初心者でも楽しく学べるツアーです

日時は4月14~16日

渋谷でおこないます

参加チケットはHPよりお求めください↓

sites.google.com/view/dd--ateli…

348

350