176

177

178

179

180

181

今でも明治の看板商品である明治ブルガリアヨーグルト。

製法もさらにまろやかになるように日々改良が続けられている。

ネーミングに拘ったからこそ、今でも当時の本気度が続いているのだろう。

#にいがたさくらの小話 その347

182

183

軽々しくなければいいのかも。

彼らはそう考えた。俺たちの本気度を見せる。

工場に招いて製法も伝統に近づけていることを猛烈にアピール。

その結果、大使館は名前の使用を認める。絆されたのではない。本気度に感銘を受けたのだ。

しかし日本の一般庶民はブルガリアという言葉すら知らない。

184

185

186

187

188

現在では、それらの若者が歳を取ってしまったり、日本酒の銘柄の多様化によって売上は落ちているが、日本酒業界は若者だけでなく海外への布教にも力を入れている。

日本酒業界はさらなるイノベーションを起こせるか。

これからの日本酒業界にも注目したい。

#にいがたさくらの小話 その344

189

売り出した当初は全く売れないどころか、フタから液漏れがあり、商品回収などでマイナスだった。

それでも彼らは若者を諦めなかった。

フタは改善され、新たな販路を自販機や駅のキヨスクなどへ広げる。

電車で移動中に呑める酒が手軽に買える。

キヨスクへの導入はまさにイノベーションだった。

190

江戸時代の『下り酒』にルーツを持つ老舗酒造である大関にとって、カップ酒はまさにチャレンジだった。

だが同時に危機感もあった。

若者が日本酒を飲まなければこの業界全体が滅ぶ。

当時の若者はビールなどの洋酒に目が向いており、なんとかして日本酒を呑ませたい。

その思いで開発が始まる。

191

192

193

194

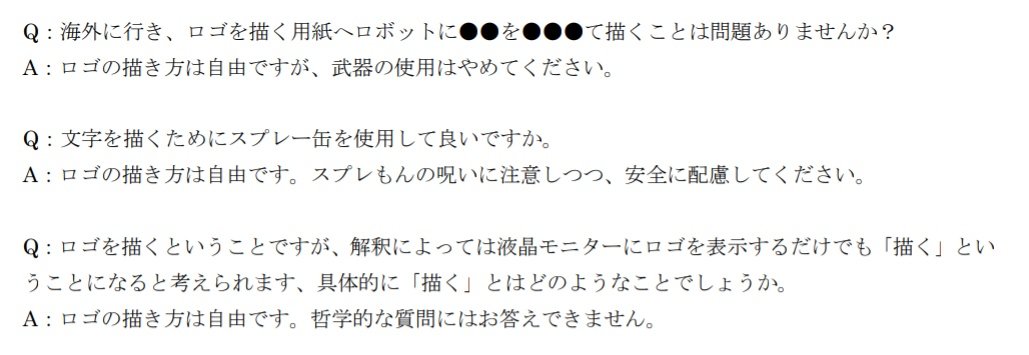

スプレもんに限らず、ロボコンには若き技術者のアイデアが詰まっている。

特にルールのQ&Aは必見だ。

そんなことまで考えるの?というのは、ロボコニストにとっては褒め言葉。

回答する方も大変だろうな。

わたしも昔やってましたけど。

#にいがたさくらの小話 その99改

195

色を変えるというアイデアはあまりにも奇抜だったが、技術が追いつかなかった。

スプレもんは伝説だけ残して一回戦で敗退。

床にドバドバと垂れる塗料に大会運営は困りまくる。

ちなみに作った大分高専は17回大会まで、惜しいところで全国出場が果たせなかったが、スプレもんの呪いと呼ばれた。

196

伝説が起きたのは、第4回。しかも地方予選だ。

この年のルールは、ロボットで箱を積み上げるというもの。

ただし、一番上の色のチームがその特典を総取りするというルール。

スプレもんは箱を乗せるという常識から解き放たれ、塗料をかけた。

スプレもんという名前だが、チョロチョロと流した。

197

198

199

200

英国海軍のカレーの流れを汲む当時のカレーには、南アジア料理では定番のチャツネが添えられていた。

だがある時、チャツネを切らしてしまう。

困ったシェフは代わりに福神漬を添えたのが始まりだという。

ちなみに福神漬を添えたのは一等客のみで、二等以下の客には沢庵が添えられていたらしい。