76

教養があれば文学・哲学・思想・宗教などの話題で盛り上がれる。

って言う人がいるが、それらを「教養」として身につけている人とそれらを話しても、だいたいつまらない。

文学・哲学の問題を、あくまで自分ごととして血が出るほど考え抜き、かつ行動してきた人と話すと、何気ない雑談ですら面白い。

77

雑用は全速力で片付ける。休むときは、全力で休む。仕事や勉強をしているわけでも休んでいるわけでも趣味に打ち込んでいるわけでもない、だらだらした時間を過ごしていると、とくに何もしないうちに、青年は中年に、中年は老人になってしまい、失われた時間は二度と戻らない。

78

「オタク」は「趣味人」の謙譲表現であって実際には「豊かな人生を送る」という点では一種のエリートですらあるということに気づいた人々が「効率よくオタクになる方法」を知りたがってるが大量の作品の中から自分に合ったものを掘り起こしていく過程を経ずにオタクにはなれぬtogetter.com/li/1695793

79

長い間、英語の勉強をほとんどしていなかったのに、久しぶりに大学入試問題の英文を読んだら、楽に理解できるようになっていて、驚いたことがある。

実は、英語力のかなりの部分は、特定言語に限らない洞察力・思考力・知識蓄積であって、日本語の本を読んだり書いたりしていてもそれらは発達していく

80

「きつい仕事に耐える」ことを「頑張る」ことだと勘違いしている人をよく見るが、「頑張る」というのは「成果を出すために何が効果的かを執拗に見極め続け、試行錯誤し続け、効果が大きい施策を見つけたらそれをやり抜くこと。

単に降りかかる大量の仕事を漫然とこなし続けても生産性は伸びていかない

81

勉強には以下の3種類がある。

1. 学歴のためにやる勉強

2. 仕事のためにやる勉強

3. 趣味でやる勉強

勉強量が同じでも、このうちどれの割合が大きいかで、全然別の種類の知性を持つ人間になる。

1が大きい人は無能で退屈だし、2が大きい人は仕事で頼りになるし、3が大きい人は話してて楽しい。

82

人生がつまらない。

と言っている人の多くは「人生の楽しみ=消費」。

対象的に、創造・研究が趣味の人の多くは人生を楽しんでいる。

消費は飽きやすいので、消費を趣味にすると、いつか楽しみを失うリスクが大きい。

創造・研究は、逆に、極めれば極めるほど、ますます面白くなっていく。

83

知識の「量」ばかり増やして得意になっている人が多いけれど、現実には知識の「質」で勝負が決まってしまうことは多い。

知識の「質」とは、その知識が正しいということの裏付けがしっかり取られていること。

裏付けをとることで知識の質を高めないと、人生の重大な局面で、重要な判断を誤ってしまう。

84

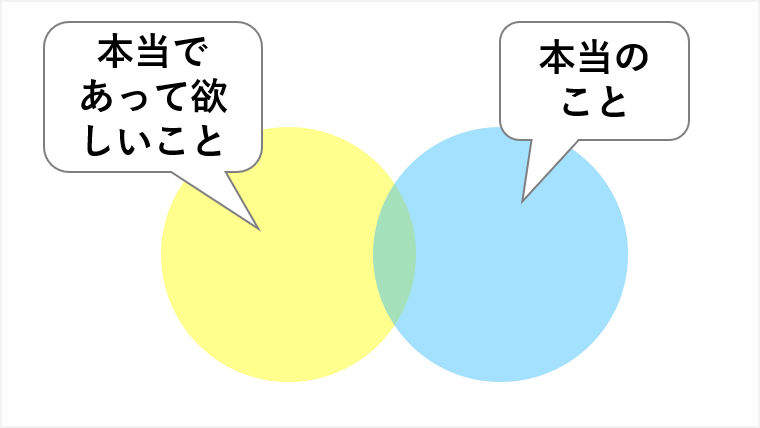

85

Clubhouseも文章力も、所詮は「伝え方」でしかない。

それよりも「伝えるに値すること」を創造することの方が重要だ。

「伝えるに値すること」を創造していないうちから「伝え方」ばかりを頑張る人が増えても、世の中にゴミ情報が氾濫するばかりだ。

まずは「伝えるに値すること」を創造しよう。

86

今の日本は、世界で一番「頑張る」と成功しやすい国という気がしてる。

他の国は「頑張れば報われる」と考えている人が多すぎるので、いくら頑張っても埋もれてしまう。

しかし、今の日本では「頑張っても報われない」と考えて頑張らない人が多くなっているので、「頑張る」だけで成功しやすい。

87

中年になったら、言いたいことは、なるべくTwitter、ブログ、YouTubeなどの蓄積型のメディアで言った方がいいと思う。

対面のコミュニケーションで、中年が言いたいことをしゃべりだすと、それを我慢して聞かされる方はたまったものではないから。

蓄積型メディアなら、興味のない人は聞かずに済む。

88

仕事でも勉強でも、ダメな人に欠けているものNo.1は「調査・分析」な気がしている。

「自分の頭で考える」よりも「行動」よりも「継続」よりも「リスクテイク」よりも、「調査・分析」をやらないために仕事も勉強も上手くいかないケースが一番多い。

調査・分析・吟味→自分の行動の修正が成長のカギ。

89

90

ネットバトル、

「言ってることは間違ってるけど、味方が多く、共感を得るのが上手い人」と

「言ってることは正しいけど、味方が少なく、共感を得るのが下手な人」が戦って、圧倒的に前者が勝つことが多いので、

子供たちも、真実をを軽視し、味方を増やし共感を得ることに力を注ぐように育つよね。

91

勉強のモチベーションを上げる、最も簡単な方法の一つは、その勉強によって、自分が最終的にやりたいことを、いきなりやってみること。

たとえば、論文が読めるようになるために数学を勉強するなら、いきなり論文を読む。すると統計処理が分からん→ 心理統計 → 統計のための数学、が理解したくなる。

92

月に2回ぐらいは図書館へ行き、絨毯爆撃式に全てのコーナーを巡回し、興味を惹かれた本を片端から手に取って、パラパラとめくりながら目についたところを拾い読みしていく。これを数時間やる。

すると、SNSをやったりググったりするだけでは得られない世界が見えてきて、興味関心と視野がぐっと広がる

93

耳が痛いことを、痛くなく言おう。

単に耳が痛いことを言うだけだと、言われた方は素直に受け入れられなかったり、言った人間に反発したり、最悪敵とみなされる。

耳が痛いことを、痛くなく言うと、いいことを教えてくれたと思われ、味方が増え、上からも下からも慕われ、人生がすごく上手くいく。

94

宗教はアヘンである。

とマルクスは書いたが、あれは、

「宗教は、貧困から這い上がれない民衆にあきらめとなぐさめを説き、苦痛を和らげる鎮痛剤として機能している」という意味だ。

日本も格差の拡大で、底辺の人たちに「あきらめれば楽になる」と説くアヘンのような思想に人気が出るのは歴史の必然

95

96

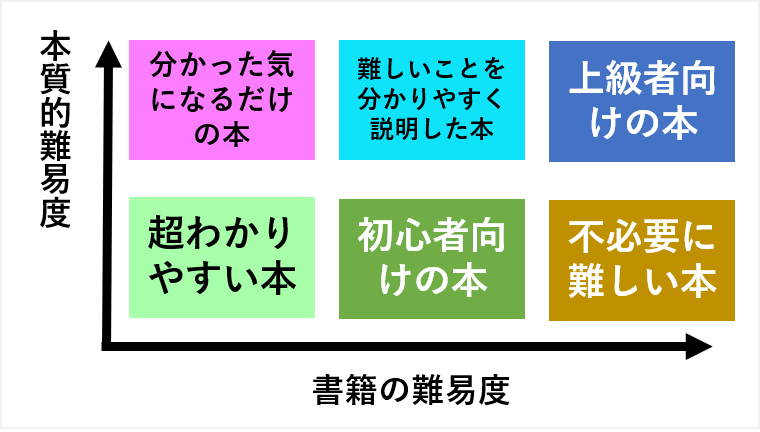

哲学や倫理学の入門書のAmazonレビューを見ると、核心部分を腹落ちするまで掘り下げてる入門書は「何が言いたいのか分からない」などとネガコメがついてて評価が低い一方、誰でも楽に理解できることだけ説明して、核心部分には触れていないものが非常に高評価なんだよね。

97

英語でも数学でもプログラミングでも、学習効率が最高になるのは「手段が目的化」するという本末転倒が起きたとき。

本来、英語・数学・プログラミングは、仕事や生活のための手段でしかないのに、それ自体が面白くなって愛が芽生えるとき、学習効率は最高潮に達する。

98

ぼくは、会社の飲み会が嫌いだったので、飲み会は全て拒否した。

ぼくがある会社の本部長に就任することになって、新本部長の歓迎会の飲み会を、部下たちが開いてくれたのだけど、その歓迎会の唯一の欠席者は僕だった(笑)。

正気の沙汰ではないが、狂人になってしまった方が楽に生きていけるのだ。

99

自分が勉強している姿を子供に見せていない親が「いくら子供に勉強しろと言っても、勉強しない」と言ってて、そりゃそうだろう、と思いました。

子供に勉強させたかったら「勉強しろ」と言うより、自分自身が楽しそうに勉強する姿を子供に見せた方が、よっぽど子供は勉強に前向きになるのではないかと twitter.com/Dain_sugohon/s…

100

Googleに転職したエンジニアの結婚式に出席したら「新郎は幼児の頃からLEGOが好きで… 」みたいな紹介があり「優秀な人は幼年期の教育が… 」と出席者たちと話したら「そう思って子供にLEGOとかを与えたけど見向きもしない。何が好きかは生まれつき決まってるんだ」と言うのが子持ちたちの結論だった。