101

記事を書きました。 / “「インプットもアウトプットも多いのにつまらない人」と「インプットが増えるほど面白くなっていく人」の違い|ふろむだ@分裂勘違い君劇場|note” htn.to/GtWBYF6

102

やたらと「ちゃんと話せばわかる」「相手がわからないのは、お前の話し方が悪いからだ」って言う人がいるけど、「わかる」と損する場合、人間ってのはどうやってもわかろうとしないものだ。そういう人を「わからせる」のに必要なのは、話し方の改善ではなく、利害関係の調整だ。

103

105

勉強時間や仕事の経験が長いのにあまり能力の高くない人の特徴は、難解な課題をたいして解いてこなかったこと。

難解な課題を解き続けないと難解な課題を解く能力は育たない。

脳を酷使せず漫然と長時間やり続ければ自動的に能力が上がっていくというものではない。

106

雑用は全速力で片付ける。休むときは、全力で休む。仕事や勉強をしているわけでも休んでいるわけでも趣味に打ち込んでいるわけでもない、だらだらした時間を過ごしていると、とくに何もしないうちに、青年は中年に、中年は老人になってしまい、失われた時間は二度と戻らない。

108

知識の「量」ばかり増やして得意になっている人が多いけれど、現実には知識の「質」で勝負が決まってしまうことは多い。

知識の「質」とは、その知識が正しいということの裏付けがしっかり取られていること。

裏付けをとることで知識の質を高めないと、人生の重大な局面で、重要な判断を誤ってしまう。

109

111

112

異性や贅沢な食事に関心を示さず、個人的なプロジェクトや創作活動に没頭していると、「そんなの生きてて楽しい?」とよく言われるが、それはこっちのセリフだ。異性やメシなんかよりも100億倍楽しいことがあるってことをなんで理解しようとしないのか?

113

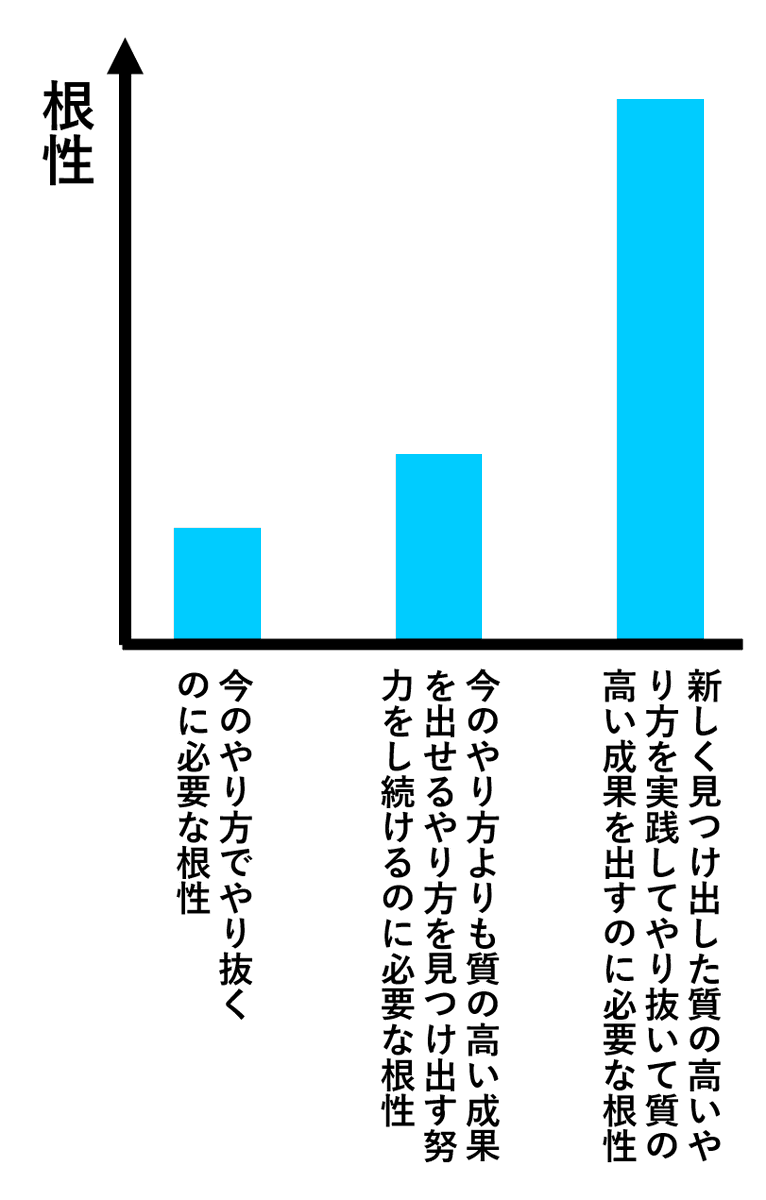

「潔く諦めること」と「諦めず執拗に続けること」の両立がキモ。

「手段」は「ダメそうだな」と思ったら潔く諦めて別の手段に切り替えながら、「目的」は、くじけそうになっても諦めずに執拗に追い求めると上手くいく。

ほとんどの人は目的を諦めるので、単に諦めないだけで抜きん出ることができる。

114

Googleに転職したエンジニアの結婚式に出席したら「新郎は幼児の頃からLEGOが好きで… 」みたいな紹介があり「優秀な人は幼年期の教育が… 」と出席者たちと話したら「そう思って子供にLEGOとかを与えたけど見向きもしない。何が好きかは生まれつき決まってるんだ」と言うのが子持ちたちの結論だった。

115

陸軍士官学校で、「将来は将校になりたい」という候補生と、「軍隊そのものが好き」という候補生の10年後を調べてみたら、「軍隊そのものが好き」という候補生の方が出世していたとか。「何者かになろう」とするより、単に好きなことをやる方が、何者かになりやすそう。 twitter.com/raurublock/sta…

116

資産が二千万円にも満たない30代の知人が資産運用で稼ごうと頑張ってるのを見て、微妙な気分になった。

その年齢なら、自分の教育に投資した方が、数10分の1のリスクで数十倍高い利回りが得られるぞ。自分の年収アップと言う形で。

117

これ、12年前に書いた、たった1分で読める記事。100万人くらいに読まれた。furomuda.com/entry/20080410…

最近、12年前にこれを読んですごく成功した人から、この記事のとおりだったと言われた。

118

「軽く扱われる」というのはマジで諸悪の根源なので、全力の全力でその状態を回避しないといけない。

自分を軽く扱う組織にいる人は本気で転職先を探さないといけないし、軽く扱われないだけの実力と実績と人間関係がない人は、本腰を入れてそれらを築き上げる必要がある。

119

過去の失敗を他人のせいにする人と仕事をすると、高い確率で酷い目に合うので、採用面接するときも、外注先を選ぶときも、必ずその人の過去の失敗談を根掘り葉掘り聞いた方がいい。

成功体験よりも、失敗体験を語るときにこそ、その人の人となりが現れる。

120

121

死ぬ気でやれ。

死なないから。

というのは意外と本当だけど、

死なないからOKというものじゃない。

死ぬ気でやると身体を壊して、その後の人生、ずっと体調が悪いまま過ごすことになったりするので、結局、割に合わないです。

健康を害さないように全力出し続けた方が、結局は、上手くいきます。

122

レベルを上げるほど面白いコンテンツにはなるけど、理解できる人が減る。レベルを下げるほど理解できる人は増えるけど、つまらなくなる。「面白さ×理解できる人」が最大化するためのレベル調整の見切り力が優良コンテンツを生み出すのに重要な気がしてます。

twitter.com/blogucci/statu…

124

自分はダメだ。

と思える人は、それ自体が大きな才能。

あとはダメの解像度を上げればいい。

自分のどの行動・アウトプットがどうダメなのかを、とことん精緻に理解していけば、具体的にどこをどう直せばいいかが明瞭になり、どんどん行動を改善していけるので、人生がうまく回りだす。

125

ほとんど全ての社会インフラがプログラムコードの塊になっているので、プログラミングを理解できないと、現代社会自体を理解できなくなっていくと思います。プログラミングを理解できないと、戦争も、農業も、株式相場も、学校も、介護も、婚活も、ちゃんと理解できない時代になっていくのではないかと twitter.com/kensuu/status/…