1026

大トリの曲紹介は、大泉洋さんが〈福山雅治さんで、家族になろうよ〉。二階堂ふみさんが〈MISIAさんで、愛のカタチ〉。「誰々で、曲名」という「で」の使い方はわりあい新しいのですが、いつ頃からかを調べるには、過去の紅白の録画の全曲紹介を調べないといけないので、いまだに実現していません。

1027

福山雅治「桜坂」はバラードですが、リズムのよさがあるのは、〈愛と知っていたのに/春はやってくるのに〉〈君よずっと幸せに/風にそっと歌うよ〉と、一種の対句表現が多いからですね。〈揺れる木漏れ日 薫る桜坂〉もそう。対句表現はノリがいい。

1028

このたびの大統領選では、米社会の分断が進み、なぜか日本のSNSでも罵り合いが激化したという印象があります。バイデン氏の〈暴言をやめて冷静になり、もう一度向き合い、双方の主張に耳を傾けるべきだ〉という発言に深く納得している次第です。

1029

氷川きよし「限界突破×サバイバー」でキーワードとして出てくる〈オッタマゲ~!!〉ですが、『三省堂国語辞典』では「たまげる」しか載っていません。説明の末尾に「おっ―」はあるのですが。さて、どうしましょう。

1030

「#乃木坂工事中」を後から追っかけて視聴すると、鈴木絢音さんは年に100~200冊読む読書家で、『三省堂国語辞典』(『三国』という略称をご存じ)と『新明解』を実際に使っているとのこと。両辞書の成立事情にも詳しいので、佐々木健一『辞書になった男』(文春文庫)を読んだのかも。

1031

Superfly「Gifts」の「いつか 眩いあなたに気づくといいね」という歌詞の「眩い」は読み方が難しいですね。「まばゆい」です。「眩しい」は読めるとして、「眩む」「眩めく」「眩う」なんかも読むのは難しそう。それぞれ、くらむ・くるめく・まうです。

1032

ネットニュースにもっと普通に「非難轟々」が出てくるようになれば、「非難轟々」も辞書に示す余地が出てくるとは思います。とすると、今回の例も重要な例のひとつです。黒田総裁の方針にまったくコメントしなくてすみません。

1033

「わかる」には分割の意味がなくなっているので、「分かる」に違和感があるという意見も聞きました。曖昧模糊としたものが文字通り分かれるのが「分かる」だからこれでいいんですがね。拡張した意味が漢字表記できないとなると、記憶する意味の「覚える」(本来、気づくの意)なども使えなくなります。

1034

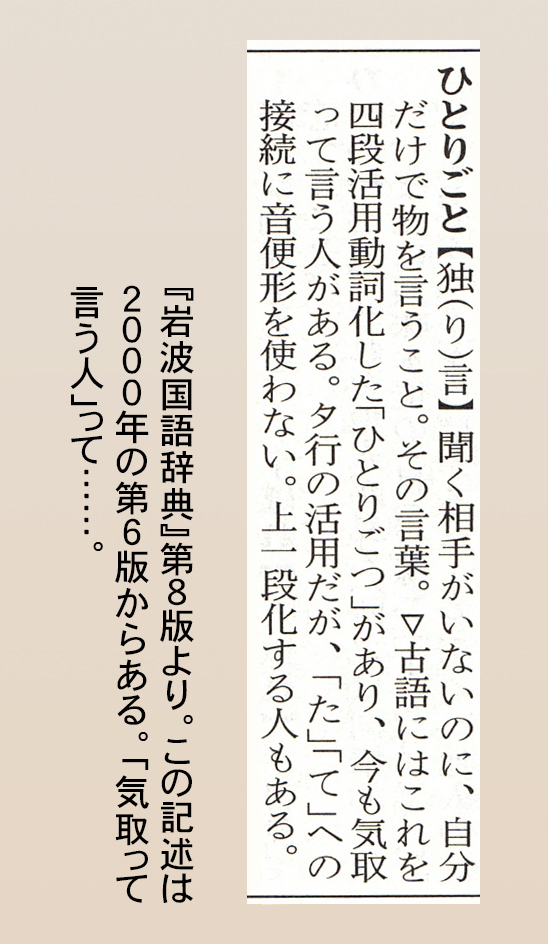

「満ちた」は「満ちる」の連用形です。同じく「落ちた」は「落ちる」の連用形。そして、「ひとりごちた」は「ひとりごちる」の連用形と考えるのがすっきりします。なるべくイレギュラーな説明をしないですませるのが、文法の説明としては望ましいはずです。

1035

ちなみに、「寝落ち」とは、ネットでチャット(最近見かけない)やネトゲなんかしてるとき、独りだけ寝てしまって「落ちる」(いわゆる「離脱する」)ことを言うのであろうと、私は理解しています。「羽鳥慎一モーニングショー」で、「おそらく」と別の説明をしたのは、どこに取材した結果なのかな。

1036

関ジャニ∞「前向きスクリーム!」の〈とぉちゃん かぁちゃん じぃ ばぁちゃん〉というフレーズは以前にも取り上げました。その時は〈じぃ ばぁちゃん〉という略し方が面白かったのですが、「とうちゃん」でなく〈とぉちゃん〉とするのも独特の表記です。仮名遣いでニュアンスを表現しています。

1037

「キュンです」をめぐって辞書編纂者・編集者が深刻に話し合っている。実際の三省堂の会議室を使用したロケです。辞書を作る人々は、現実にこうして、新語や若者ことばの意味について大真面目に眉にしわを寄せて議論することがあります。もちろん実際の用例に基いて。#じぞ恋

1038

この標題のつけかたは、作文やレポートの場合に最も適します。私も多くはこの要領で標題をつけています。でも、本の標題とか、ウェブで発表する文章の標題とかは、これだけでは魅力に乏しいようです。ではどうつければいいのか、経験不足でよく分からないのが正直なところで、毎回困っています。

1039

「鳥肌が立つ」が、少し前まで寒さや恐怖に使うことが多かったのに対し、現在は感動や興奮の意味で使うことが非常に多くなったのは確かです。ただ、これは単に割合の問題かもしれません。先入観にとらわれずに調べれば、感動・興奮を表す古い例はもっとあるのではないか。興味深く思います。

1040

不思議なのは、「見られる」を「見れる」とすることは「ら抜き表現」としてさんざん叩かれるのに、「見まい」を「見るまい」としても何も言われない(もし言ったとしても「まあいいのでは」と返されて終わりになりそう)ということです。ことばの正誤の意識は頼りないことが、この例でも分かります。

1041

1042

「小人数」の件について、BuzzFeed Japanのインタビューを受けました。なんだか大ごとになってしまいましたが、私の考え方に賛同してもらえたと受け止めています。 twitter.com/BFJNews/status…

1043

「鳥肌が立つ」を感動や興奮に使うのは〈一九八〇年代後半から〉と『三省堂国語辞典』にあります。でも、『日本国語大辞典』では小林多喜二「不在地主」(1929=昭和4年)の〈身体に鳥膚が立つ程興奮を感じた〉という例を載せます。『宝物集』の例も踏まえると、『三国』の説明は見直すべきかも。

1044

「#持続可能な恋ですか?」で、林太郎の職業が辞書編纂者なのは伏線かも、と思っています。第1回で杏花が「結婚って何? 辞書にはなんて書いてあるの?」と問う。これが全体のテーマなんだな。結末次第では辞書が説明の書き換えを迫られるんじゃないかと、実際の編纂者として怯えています。#じぞ恋

1045

国語辞典の改訂は、何年もかけて、旧版の説明を直す作業です。今度の『三省堂国語辞典』第8版のためにも、ざっと数万の項目に手を入れています。ところが、いったん直した箇所が、1年後に見るともう不適切に感じられたりする。その繰り返しです。改訂作業の終わりは永遠に来ないのでしょう。

1046

「#読書と国語」(というか正確には「読書しなくても国語成績いい理由」ですが)について、目下約300通の証言をいただいています。壮観です。ありがとうございます。このタグを読んでいくだけで下手な本一冊よりためになりそう。少しずつ分析を進めて、後に簡単にまとめたいと思います。

1047

ことば足らずでした。正確には「1980“年代”」以降です。このことは『三省堂国語辞典』第8版でも少し詳しく述べました。

1048

昔、大学内の集まりで「最先端の研究者に講演を頼もう」という話が出ました。思わず「最先端でない研究やってる人いるの?」と言って苦笑されたことがあります。「最先端科学」の反対は、一般向けに解説する「身の回りの科学」で、研究ではありません。研究者なら何かしら最先端のことをやっています。

1049

「大喪」は昔はどう読んだかというと、辞書類には「たいそう」「たいも」の両方がありますね。昭和天皇の大喪の礼については、小渕官房長官が開式の辞で「ただ今から、たいそうのれい、おんしきを、きょきょう(と噛んで)、挙行いたします」とアナウンスした。小渕さんらしさが感じられました。

1050

「来京」ということばがあるかないか、といえば歴史的にはあり、現在も使われる場合がある。「上洛」ほど時代がかっていないので使いやすいという面はあります。ただ、現在多用されるとは言えないので、『大辞林』は現状でもいいとして、現代語重視の『三省堂国語辞典』は手を加えたい気がしますね。