27

作ってるとこ見たいというご要望がそこそこありましたので、PowerPointでケンミジンコをつくる過程をタイムラプス動画にしました。時間あったら今度作業内容を解説します。

28

29

30

連絡来ました。

要約すると「逃げないようにしておいて」とのこと。

そりゃそうだな。

31

そういえば、呻いているあいだに「小さな系の集合による大きなシステムの構築」に関するとてもエレガントな仮説を思い付いた気がするのだが、目が覚めた時には何も思い出せなくなっていた。夢だったのか。

32

33

34

とても個人的な話ですが、いま妻が子供に、「あした動く豆にバイバイしなくちゃいけない理由」をトクトクと語っています。

35

構造については、名称、役割ともに(僕も知らないので)宿題。

いまたぶん彼らが調べているところだと思いますが、何より観察した事象に疑問を持ち、仮説をたて、これを実証するという、中高の理科教育で僕が重要視している過程を、ものの10分くらいで生徒たちが実践してる姿に脱帽しました。

36

生物の進化の授業をしていると、かなりの確率で「生物は目的をもって進化している」と生徒が考えていることがわかります。大人相手に生物の進化の話をしたことはありませんが、たぶんこの勘違いは根強い… twitter.com/hirokatz/statu…

37

午後には種明かしをしなければならないらしいので、早々に。

すみません、ホラを吹きました(みんな知ってる)

アノマロカリスなどラディオドンタ目の動物は相模湾どころか世界中どこを探しても見つかりません。既に絶滅しています(みんな知ってる)

やーい、だまされたー(いやみんなわかってる)

38

@kosian_iizo 賢者のプロペラでハッとした顔してパレードで踊り出しました。

40

41

水晶体がレンズである、という説明をすると、生徒たちは「ふうん、マァそうだろうナ」という顔をする。光を屈折して投影するのは知っているのだ。

けれど、水晶体で文字が拡大できることを見せてあげると、生徒たちはそこそこ歓声をあげる。授業は見せ方次第だと思う。

43

@dadamori_snk @kinoboriyagi なぜ輸入できたかは、謎です。

近所の雑貨屋に800円で売っていました。これはあれだ!と直感して即購入。店のオバチャンにこんなもん買うやついるんかという顔をされる。帰宅していろいろ調べる。禁制品と知る。なう。

44

子供がドングリを拾いたいと言ったので公園に。綺麗なドングリを集めて渡したら、ヒビのはいったドングリが欲しいと。理由を聞いたら「ヒビが入っているドングリは子葉が充分に給水し膨潤して発芽が容易である可能性が示唆されるため発芽後の経過観察に適している」という旨の事を申しておりまして。

45

47

48

49

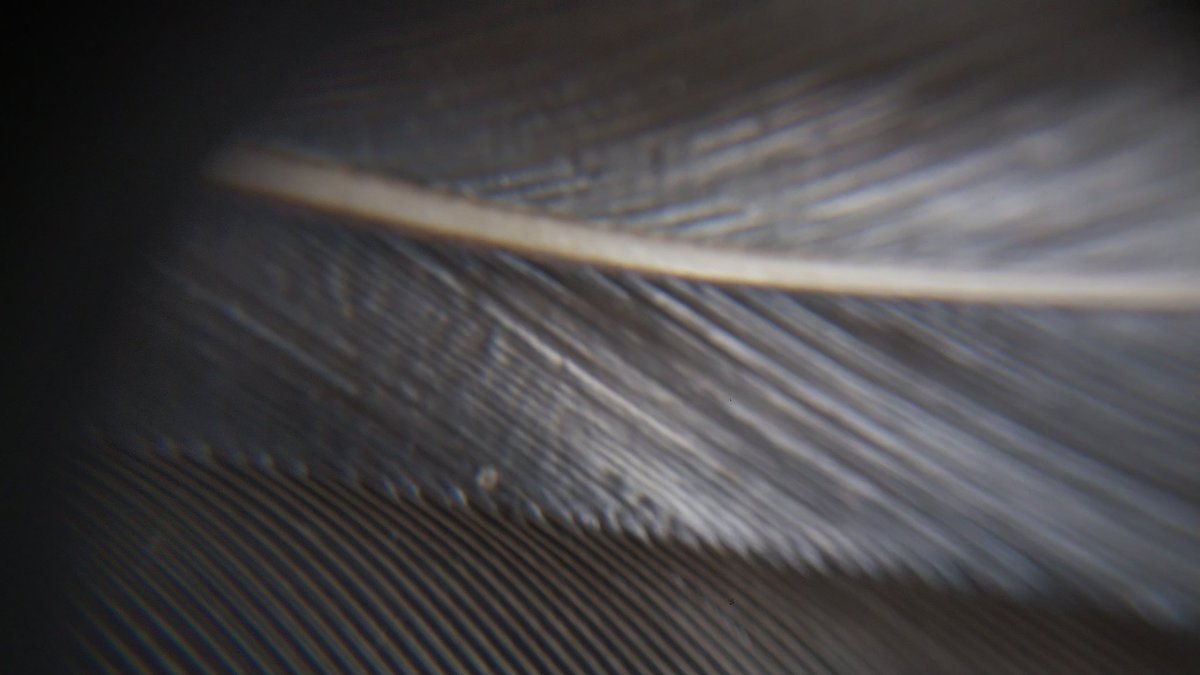

先日のやつ。ハチミツの花粉の観察。やっぱり花ごとに特徴があって面白いですね。ほとんどはただの球形だけど、トゲがあったり、サイズが違ったり…。この観察を教えてくださったおち先生に感謝です。

50

一応補足ですが、おそらくというか間違いなく「新発見」ではないんですよね。論文か学術書読めばどこかに書いてるとは思いますし、調べるのも教育活動のひとつだと思います。難しいところで、僕は調べ学習は大事だと思いますが、一方で調べるだけに終始するのは駄目だと思っています。