151

何度か書いてるけど経営学的なエビデンスとして普通に面接するとか経歴審査するよりも、認知機能のテストとか「試しに仕事一部やらせてみる」方が採用後のパフォーマンスの説明力高いので、「面接では何の質問するといいか」とか考えるより、職種ごとの「試す仕事の一部」とは何か考えた方が良さそう。

152

『この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた』って本がめちゃくちゃすごく面白くて、現代の便利な生活支えているテクノロジーがどれだけありがたいものなのかも理解できるし、高校時代の化学の授業もこういう感じで教えてくれたら面白かったのになーって思った。

153

そういや今のAIの進歩の一因として「異常な性能のGPUがこなれた値段で売られてること」っていうのがあると思ってて、さらにその理由考えると「コンピューターゲームが儲かる市場が形成されてガンガン投資と量産が進む」という出来事がなければ歴史けっこう変わってたのかもしれない。

154

「本当に賢い人は難しい話を専門外の人にもわかりやすく説明できる」説、裏返すと「私が理解しにくい話をするのは話者が本当に賢い人ではないから」ってひどい責任転嫁であり、そんなこと言ってる間に理解できなかった話の前提知識から丁寧に説明してくれてる入門書の一冊でも読めばいいのにと思う。

155

詳しい話は『経済政策で人は死ぬか』という本読んで欲しいんですけど、世の「貧しくても心豊かに」みたいな話は幻想であり、貧困やそれもたらす経済崩壊はリアルに人の死亡率や精神疾患の発症率を増やしうる。産業政策もましてや保健政策も「ちゃんとしないと人が死ぬ」って危機感持って決めてほしい。

156

過去何度か若者から博士課程に進むべきか相談されたことがあるんですけど、個人的な判断基準として「研究が好きで苦にならない」タイプなら何としてでも進んだらいいし、そうじゃないのになぜか「研究者とか学者とか大学教授の立場に憧れがある」みたいな感じならやめといた方がいいよって答えてる。

157

元々『Dr.STONE』『はたらく細胞』『天地創造デザイン部』の三作品は意図的に本棚に置いて子どもを理系沼にはまらせようとしてたんですけど、これ今全部同時に連載してるってだけじゃなくアニメまで放映してるのすごくないすか。これ観てる子たちからえげつない科学者輩出されかねない。

158

自分が専任大学教員だった時には「周りのパワハラ体質の年長者たちに嫌われたらキャリア積みそう…」って感覚あったんですけど、本書いたり個人で分析の仕事受けるようになったら「まぁ最悪辞めたらいいか」って気分が楽になったし実際辞めた。「自立とは依存先を増やすこと」っていういい例だと思う。

159

IT関係のスキル全般の習得において「公式ドキュメントを読む習慣があるか否か」って地味にめちゃくちゃ大事なポイントで、習慣ない人って本当に全く読まないし、代わりになぜか微妙な入門書買ってきたり、微妙な技術記事を拾ってきたりして学習効率損ねがちみたいなところしばしば見かける。

160

企業がマジメに勉強してきた学生より知人のノートのコピーで単位取りつつ派手に遊びまくった学生採用しがちみたいな現象、個人的にはあかんと思うけど一定の合理性はあって「組織内の情報を素早く入手しまとめる力」と「一部若者の消費体験に関する深い知見」を求めるJTCならマッチするんだと思う。

161

IT系で言うと、IBMみたいな会社(日立とか富士通とか)やfacebookみたいな会社(mixiとかGREEとか)も、インテルみたいな会社(ビジコン社や一時期のNEC)すら、少なくとも「生まれない」ことはないのに、逆にオラクルやSAPみたいなグローバルに成功するソフトウェア会社が生まれてないのは気になる。

162

感染者の中に志村けんさんが含まれる確率は、という話にマジレスかますと、Wikipediaに載る有名人は人口1万人あたり1人~5人ぐらいだそうなので、昨日時点の1160人の感染者に「最低1人は有名人が含まれる」確率は11%~44%ほどと計算されるためそれほど不思議な話でもない。wired.jp/2013/01/24/the…

163

料理でも雑貨でも、売り物に対して「原材料XX円しかかかってないのに高い~」とか文句を言う人が日本にたくさんいるの、アントレプレナーシップ教育が行き届いてないのでは。大した値段しない原材料集めて、ちょっとの手間かけただけで大きな価値生める可能性に気づくのが仕事の基本だろうに。

164

一般論として、学校や会社やめたいっていうレール外れる系の相談を若者からされたとしたら、引き留めるのが大人の役割だと思う。レール外れるタイプの人間の多くは人の助言くらいで踏み止まったりしないし、そもそも相談すらしない。人の助言で止まるタイプはそこで止まっておいた方が良いのでは。

165

平均的な日本人より所得にも資産にも恵まれてるおじさま方がわざわざメディアで「これからの日本人は貧しくとも心は豊かに生きよう」とか言うの昔から謎だったんですけど、「金はやらんが暴れず生きて欲しい」という意味だと仮定すると筋が通るし、幸か不幸か多くの若い世代がその状態達成してそう。

166

英語で、ズル賢く美味しいとこどりをするモラルハザードを指して「クリームスキミング」って言うの知ったとき、どんだけ君ら乳脂肪分大好きやねんて思ったし、よく考えたら同じようなことを日本人が「旨い汁をすする」と表現するのもどんだけ君ら出汁が大好きやねんという話である。

167

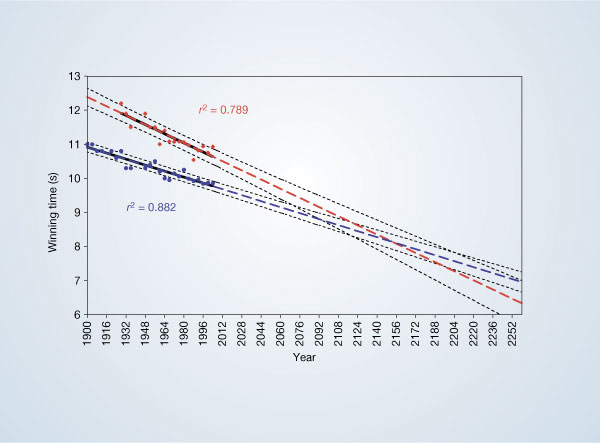

過去のデータによく当てはまる数理モデルがあるって話と、それを未来に当てはめた予測が正しいかは別問題っていう有名な例えに「100年間男女それぞれの短距離走金メダリストのタイムは線形的に減少してるし、このままいくと2156年に女性は男性のタイムを抜く」って話がある。researchgate.net/publication/82…

168

報道全般「行政や立法のダメなところを批判する」側のスタンスが多いわけですけど、逆に年末特番とかで「今年のナイス政策ランキング」「ナイス新法ランキング」みたいな企画やっちゃダメなんだろうか。個人的にはそんな番組あったら超見てみたいんですけど。

169

この話めちゃくちゃ大事で、行政でも企業でも「ズルがしにくくてその数値上の改善が中長期的な利益に繋がる指標」をアウトカムとしてきちんと設計出来てないと、いくら高度な分析しようが機械学習で自動化しようがムダどころか逆効果みたいになる状況しばしば見かける。 twitter.com/toyotaka_sakai…

170

『スポーツ遺伝子は勝者を決めるか』って本によると、プロの指導で同じように筋トレしても筋肉増えやすい人もいればほとんど増えない人もいるし、同じように走りこんで心肺機能すぐに上がる人もいればほとんど上がらない人もいるそうだ。努力の報われ方が人それぞれ違うって話、もっと知られていい。

171

個人的に面接とか学生時代の活動アピールする方向に大学入試が移行していくの反対ですし、かつてアメリカがそういう方向に改革したのって「筆記試験だけだと大学がユダヤ人やアジア人だらけなるから」っていう人種差別的な意図があったって指摘されてる話は今後何回もしていきたい。

172

母校の大学(東大)の学生、メディア的にはガリ勉して入ったキモオタみたいな偏見で描かれがちな気もするんだけど「恵まれた家庭環境でスクスク育ったイケてる男女」が意外と多数派で、そこに「謎にこの世の『学問』という概念がフィットした雑草」とごくわずかなガリ勉で構成されてそうな気がする。

173

そして日本の学校教育もそこまで顕著じゃないにせよ「子どもがたくさんいる中で高等教育の貴重なリソース投じる適性ある人材選別する」みたいな設計だったりしないだろうか。少子化進んでくると「業界全体で貴重な若手を手厚く育て始める」みたいな意識の転換が社会全体で必要だったりしないだろうか。

174

ジョブスがソニー好きってエピソードは色んな所で聞くし、アップルは80年代からソニー製の3.5インチFDDを使ってたし、何ならMacBook出す前の時期、VAIOにMacOSインストールしてたって逸話も残ってるぐらいである。gizmodo.jp/2014/02/t_23.h…

175

振り返ってみるとCOVID-19マジでタチ悪い病気である。

・感染力強い

・致命率が微妙に高い

・でも無症状な人もいる

・ICUとかでギリ助かることもある

・さらに変異も速い

という感じで様々な意思決定を迷わせ、我々から楽しみを奪い、経済に打撃を与え、医療現場に負担をかけるという。