1

一人暮らし。自分で食べたいものを作り、お酒を呑み、着物姿で99歳まで外来通院を続けた男性。

100歳の誕生日を機に食事量が急激に減少。往診すると「大丈夫です!ありがとうございます!」元気に答えて下さったが、その1週間後、お風呂に入れてもらった後、お酒を一口、それから静かに旅立たれた。

2

90代の要介護高齢者。

眼科に紹介状を書きつつ、いまさら白内障手術か・・・と思ってたけど、視力が回復したら、移動スーパーの支払いで小銭を使いこなせるようになった。歩容も安定し、室内をスタスタ歩けるようになった。ものづくりの趣味が復活した。そして笑顔が増えた。

視力って大切。

3

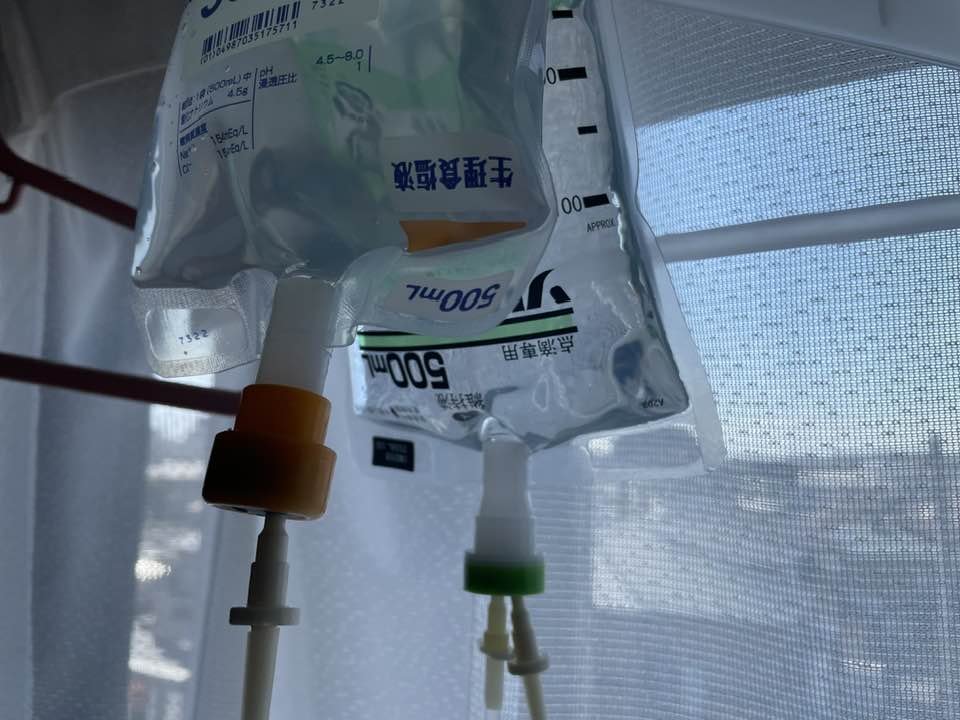

ある30代の末期がんの女性が「やっと大好きなサーフィンができる!」と病院を笑顔で退院してきた。黄疸と大量の腹水、24時間の持続点滴チューブともに。

せん妄もあったのだろう。

僕はあえて彼女の世界を否定しなかった。

36時間後、彼女は穏やかに旅立った。

4

5

発熱外来も救急診療もキャパの限界です。

①基礎疾患のない若い人は、原則自宅で経過観察。

②陽性の同居者がいる人は、症状出たら陽性とみなし、検査の必要なし。

③学校や職場は、具合の悪い人やみなし陽性の人に陽性証明を求めない。

④とにかく重症化した人への医療アクセスの確保を最優先する。

6

6年前、ひとりの乳がんの女性との出会いを思い出す。

ある書籍の影響を受け、手術も抗癌剤治療も絶対にしない、そんな強い意思で病気の進行を許し、厳しい状況に。

もうこのまま死にたい。

彼女が持参した紹介状には、本人は看取りを希望、在宅での緩和医療をお願いしたい、と記載されていた。

7

東京では350人に1人がコロナで在宅療養中。

湾岸の大型タワマンなら8人くらい感染者がいる計算。しかもまだまだ増えている。

デルタは家族全員が感染しているケースが多い。みんな在宅療養していることを隠しながら、息を潜め、辛い症状に耐えながら、時間が経つのをじっと待っている。

8

日本にも安楽死は必要なのか。

毎年6000人以上が安楽死を選択するオランダ。これは日本に換算すると年間6万人相当。

がん患者が過半数を占めるが、要介護や認知症を理由とするものも増加しているという。

4年前、そんなオランダの安楽死の現状を知るべく、緩和ケア医のインゲン医師を訪ねた。

9

以前、外来診療していた足立区の小さな病院で。

土砂降りの夕方でした。

ぼろぼろの格好で、真っ黒い顔をして、強い臭気を漂わせながら診察室に入ってきた60代の男性がいました。

寝ていると息苦しさで目が覚めると。診察所見から心不全と診断し、入院が必要と説明したが、本人は頑なに拒否しました。

10

旅行の支援もいい時思いますが、生存権すら脅かされている人たちへの支援を、もう少し丁寧にできないものでしょうか。

11

今日往診した26歳のコロナ患者。

経口摂取不可での対応依頼だったが、酸素飽和度測定すると84~86%。聞けばここ3日、徐々に低下してきていたとのことだが、息苦しさの自覚は全くない。

在宅酸素開始し、96%まで上昇。

このまま一晩放置していたらどうなっていたか。

やはりコロナは普通じゃない。

12

東京城東地域の救命医療の最後の砦、都立墨東病院はICU稼働率100%に。

東京都が確保した在宅コロナ患者のための酸素濃縮器500台も早くも枯渇。

現在、都民の500人に一人がコロナ療養中。

都内は他県ナンバーの車が増えてますが、ここはパンデミック被災地。ウイルスを持ち帰らないよう慎重な行動を。

13

105歳。

そろそろ行くわ、と家族に手を振って、そのまま眠り、目を覚ますことなく息を引き取る。

死の間際まで寝付くことなく元気に過ごす。

その時を悟ったように医療を謝絶し、周囲を気遣い、最後はすっと旅立つ。

100歳を超える超高齢者のお看取りはこんな感じが多い気がする。

14

みんなもう考えたくない。だけど、いまは第9波。

僕の担当している高齢者施設にもついにクラスターが発生した。

つい一昨日、定期訪問診察したときは元気だった高齢の患者さんたち。昨日からパラパラと発熱者が出始めた。往診で抗原検査陽性。… twitter.com/i/web/status/1…

15

健康な人にとっては、医療が崩壊しようがしまいが関係ない。たぶん今の東京はこれまでと同じく平和に見えていると思う。

しかし、ひとたび交通事故に遭ったり、心臓発作を起こしたら。その時、救急車を受け入れてくれる病院がなかったら。

助けが必要な人だけを選択的に殺す。これが医療崩壊だ。

16

ついにデカドロン4mgも出荷調整に。

酸素も足りない、ステロイドも足りない、なんてことになるのか。

竹槍で戦ってきた在宅コロナ患者への医療支援、竹槍すら取り上げられてしまうのか。

17

片側不全麻痺、脳梗塞の疑い。

119番は20分以上かけて結局つながらず。タクシーで行こうと病院に何カ所電話かけても受け入れ不可。初動から脳MRIまで4時間以上かかってるのは、やっぱり異常事態だと思います。

Twitteriにはそんなはずないって言う人がけっこういるんですけど、実際そうなんです。

18

脳腫瘍の小学生。

悪性度高く、手術・化学療法・放射線療法を重ねるも、病勢をコントロールできず、長くても2か月と言われて自宅に帰ってきてから、もうすぐ1年半。

頭痛・嘔気・めまいは消失、車椅子ではあるが、麻痺側も動かせるようになり、通学も再開。往診するといつも楽しそうに宿題している。

19

生きていくのは自己責任。経済力、生活力、社会適応力がなければ野垂れ死にしても仕方ない。

そんな気持ちを、みんな心のどこかにもっていないだろうか。

そんな心のバリアが、彼らが支えを求めない(求められない)大きな要因なんじゃないだろうか。

自戒を込めつつ、そんなことを思いました。

20

厳しい現実に直面した時、それを冷静に受け入れられるのは難しい。キュブラー・ロスの死の受容の5段階は以下の通り。

①否認と孤立「そんなはずない!」

②怒り「なんで自分だけが!」

③取引「なんとかなるかもしれない!」

④抑うつ「やっぱりダメか・・」

⑤受容「そんなもんだよ、人生は」

21

誰もが健康に暮らせる権利があるし、人間の「コミュニティ」はそのためにあるはずです。

社会的な弱者が生まれるのは、彼らだけの責任ではなく、弱者を生んでしまう社会の責任。

そんなことはずっと前から社会科学的に明らかにされているのに、いまだに変わらない私たちの考え方。

22

ワクチンに関しても「打ちたくない人の打たない権利を尊重すべき」という考え方がある。

「打たない権利」はもちろん尊重されるべきだ。

しかし「打たない」という判断を、その人の「真の意志」として受け止めるべきか。それが、本人の望まぬ結果につながる可能性があるとしても、尊重すべきなのか。

23

24

このパンデミック災害は建物を破壊しない。

人間だけをピンポイントで襲い、地域住民からは被災者の姿が見えない。風景はいつもと変わらず平和なのだ。

しかし、ドアを開けると、そこには陰鬱な被災地がある。長引く隔離による孤立感、医療のみならず、食事や衛生用品など日々の生活への困窮も。

25

不都合な真実を受け入れず、自分を正当化できる世界を作り出し、その中で生きている人に出会うことがある。

残された時間、できるだけ悔いのないものにしてほしい。そう思う。そのために真実を受け入れる必要があるのであれば、それを納得できる形で受け入れられるように僕らは関わる。