201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/0…

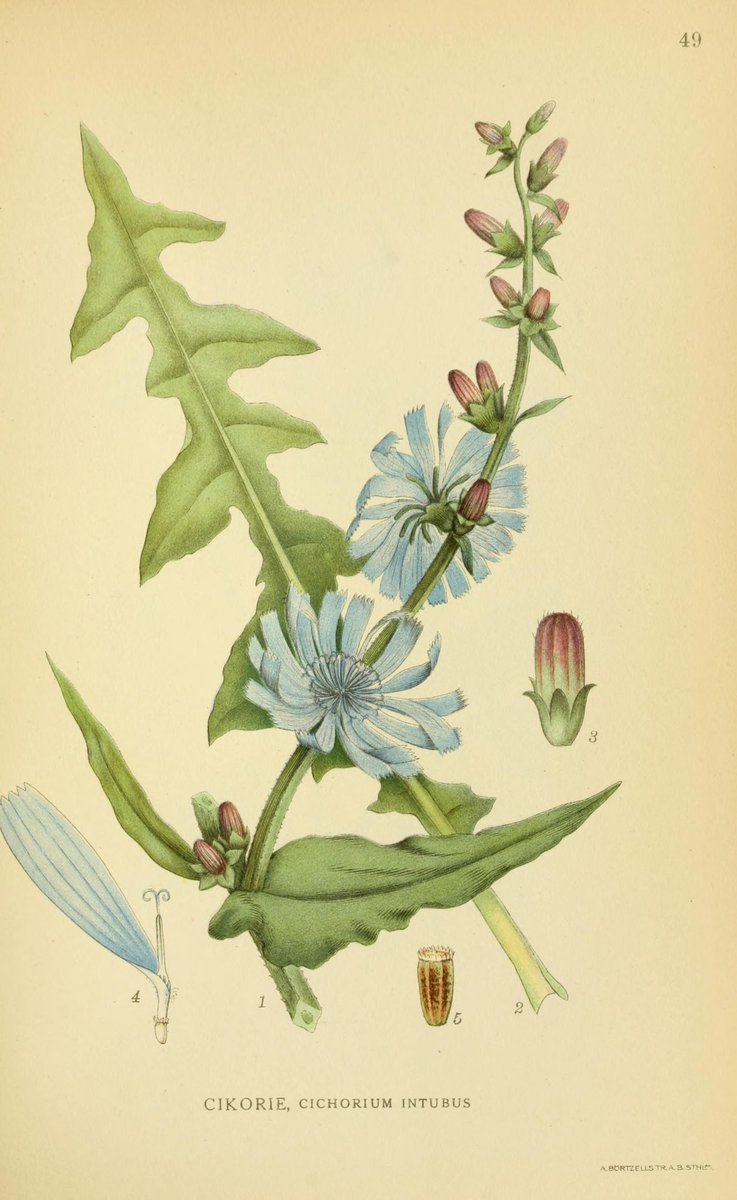

テルアビブ大学の研究者リラク・ハダニーの発表によると、植物には音を感知する能力がある。研究対象となったマツヨイグサは花をパラボラアンテナのように機能させ、ミツバチの羽音を感知しその蜜の糖度を3分以内に上昇させたと言う。詳しくはリンク先の記事でどうぞ。

213

214

215

216

217

218

thisiscolossal.com/2016/11/incred…

森のキノコたちの成長を低速度撮影したもの。不思議な美しさがあり、ずっと見ていたい想いにかられる。キノコの魅力的な姿と時間と云う僕たちの理解を超えたものが重なり、本当に幻想的で魅了的な映像を作る。

219

220

221

222

植物が互いに地中の菌類を介してコミュニケーションを取っているらしいという最近の研究を少し前に紹介したけれど、bbc.com/earth/story/20…このBBCの記事を読むと、どうやら植物の世界にも我々と同様、ネットワークを悪用して利鞘を稼ごうとするヤツらが存在するらしい。

223

224

225