301

302

303

304

305

306

コロナ禍、家の中で過ごす子供たちのために英国キュー植物園がネット上に開いた教室。kew.org/learning/learn…子供向けなので英語もそれ程難しくはなく動画やゲームのコーナーも用意されている。ピークアウトしたのかどうかもよくわからない現状。今後は自衛ということらしいのでまた籠る時のために。

307

308

309

310

311

312

313

314

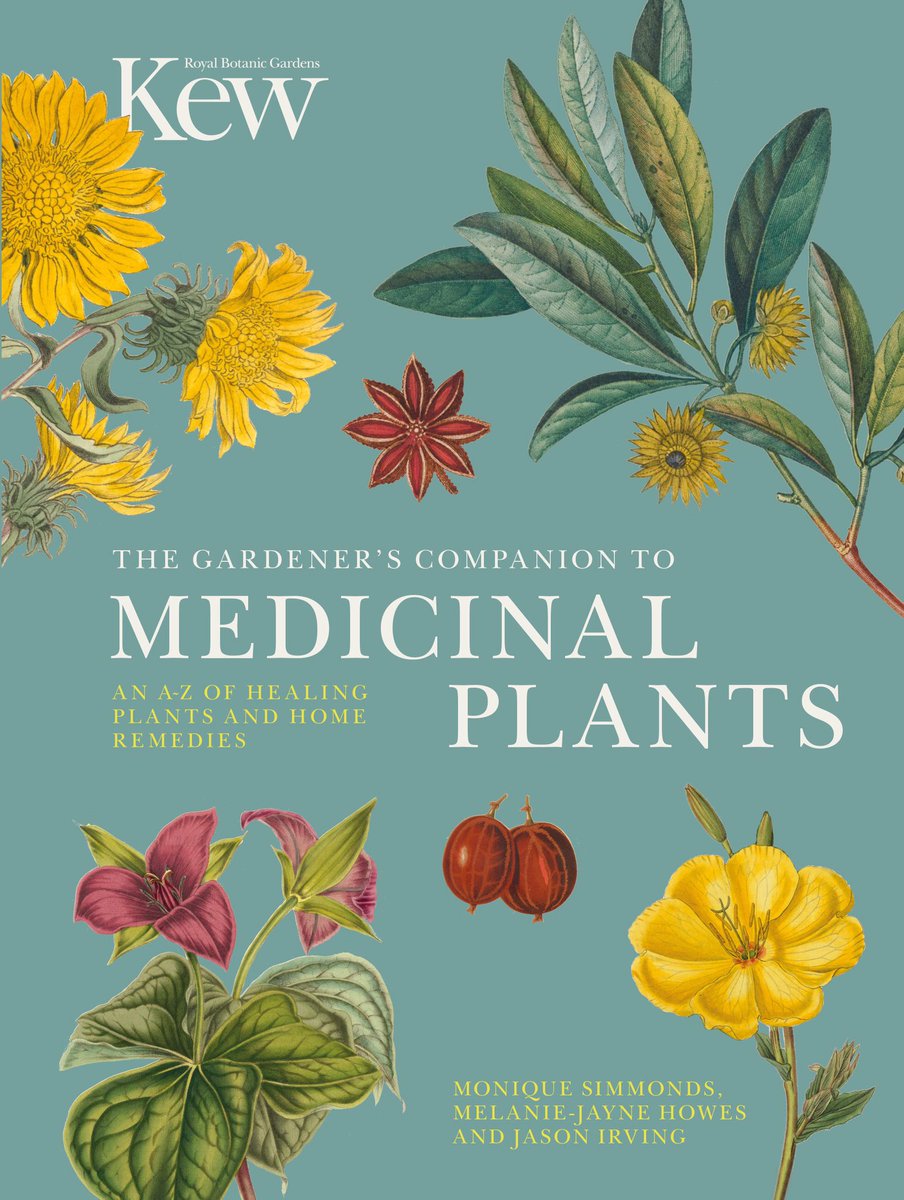

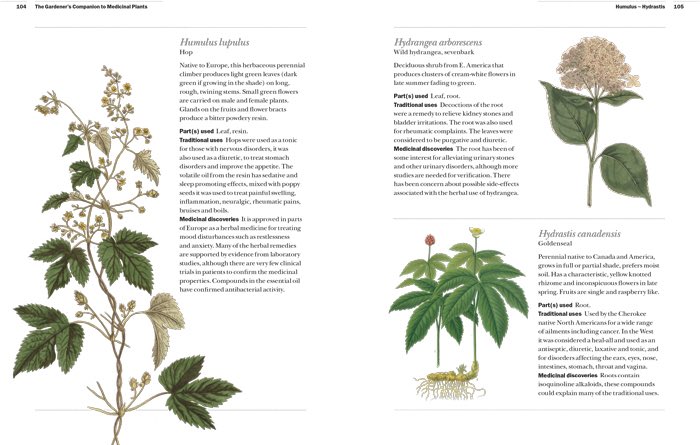

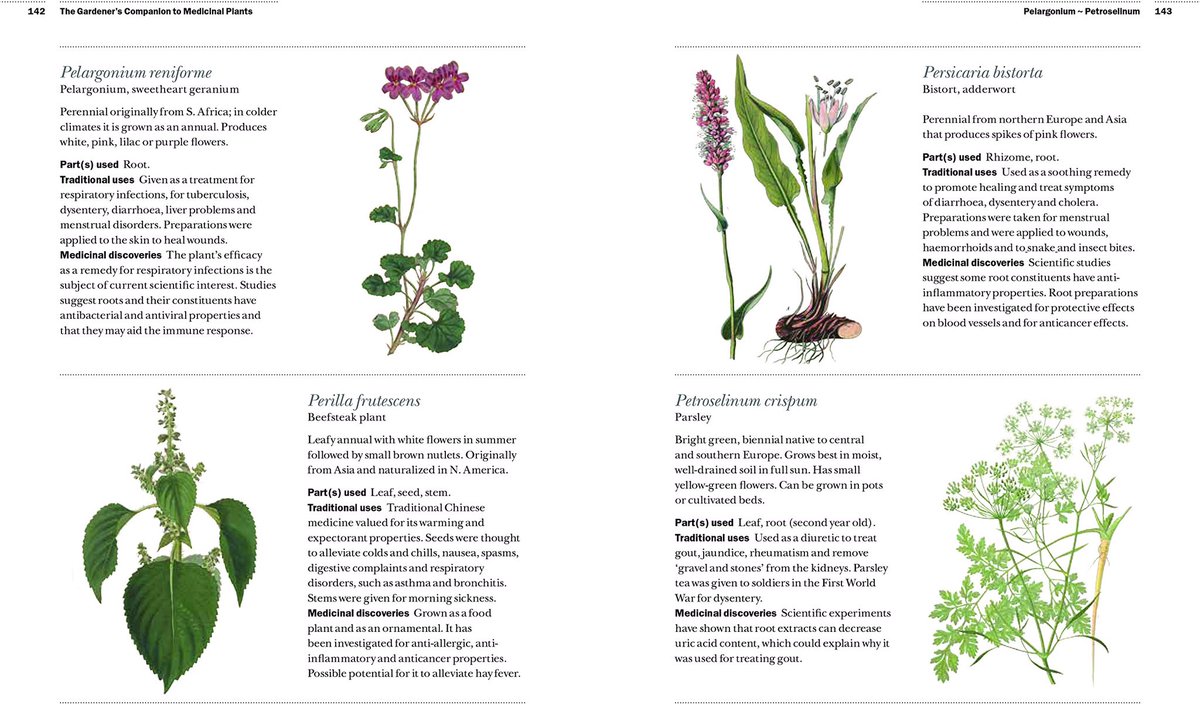

「The Gardener's Companion to Medicinal Plants」amzn.to/2rj3m62英国キュー植物園が監修する薬草百科。癒しの植物と家庭療法のA 〜Zという副題。この手の本について日本の出版社はもっと洋書から学んだ方がいい。

315

316

317

318

319

隠居した老人の趣味の様に言われた盆栽が、いつの間にか海を渡り、北米では大会が開かれるまでの盛り上がりを見せるほど。飛行石が入ったような air bonsai amzn.to/28P0rHoなんてモノも出てきた。

320

321

322

323

324

325