1251

スコットランド女王メアリーの暗号書簡解読(AFP=時事)

#Yahooニュース

news.yahoo.co.jp/articles/27ae1…

1252

#天使の日 天使の関節技に関して再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1254

1255

1256

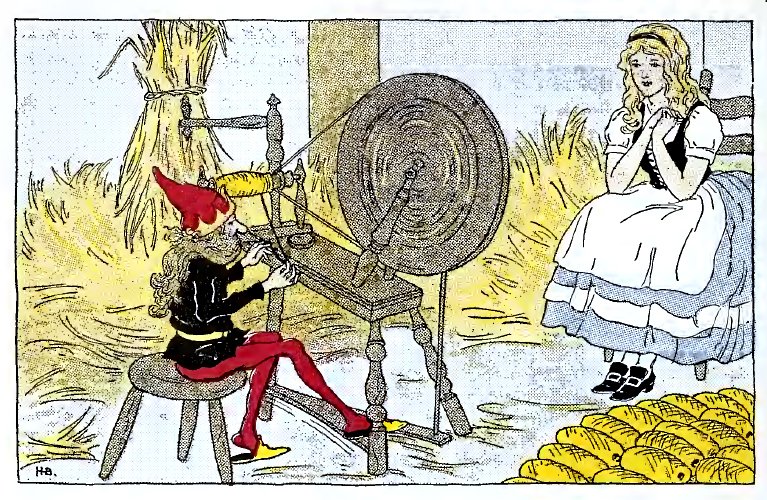

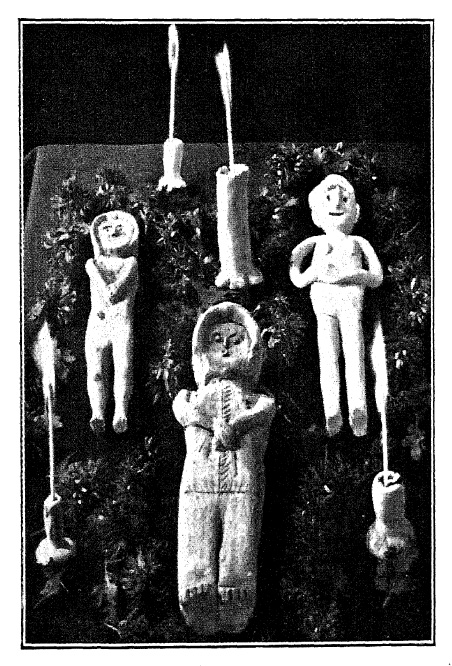

暦。「人形祭りの日」 #DollsFestival ということで、旧書斎で19世紀の豆本を点検するお人形の図。ミニチュアサイズの書物は人間以外の読者を想定していて、しかも人間も読めるという魔術アイテム。古いものをいろいろ集めてみたのですが、はたして?

1257

1258

当時の研究によると、「チャバネ色のあれ」はもともとインド出身で、大航海時代に世界展開したそうです。対抗策として、船に南米産の小型サル類(マーモセット)を乗せて捕食を担当させたとのこと。あれらも単なるペットではなかったようです。面白きかな、と。

1259

1260

1261

1262

1263

12月17日は #飛行機の日 。

オカルト方面の「空飛ぶ舟」は飛行原理が面白いのであります。1709年にポルトガル国王に提出された飛行船図では「金網に編み込まれた琥珀の珠(F)から帆(A)に不思議な力が伝達される」とのこと。この船をもって大航空時代の覇者たらん、と威勢はよかったのであります。

1264

5月22日は #サイクリングの日 とのこと。

1890年代のロンドンでは若い女性の間で自転車が大流行。ブルーマー姿で暴走するニューガールたちが半ば社会問題化。月夜のサイクリングデートが憧れのロマンス行動だったようです。当時のオカルト関係者の間でも自転車保有率が高かったのであります。

1265

刺繍方面を探索中に発見した面白い記述です。しかもこれは着用対象が黒魔術師やオオカミ男でありましょう。普通の人間は銀の弾丸で撃たれる心配はしないのであります。ウィルトン伯爵夫人『針仕事の術』(1844)から。

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

雑。私事。なまじ意味が通るために見逃してしまう誤変換が怖いのであります。最近やらかしたのが「殿下の放蕩」「多摩市の叫び」。さいわい世に放たれるまえに捕獲できましたが、自分で始末書を書く気分になります。

1274

1275