1176

1177

1178

1179

1180

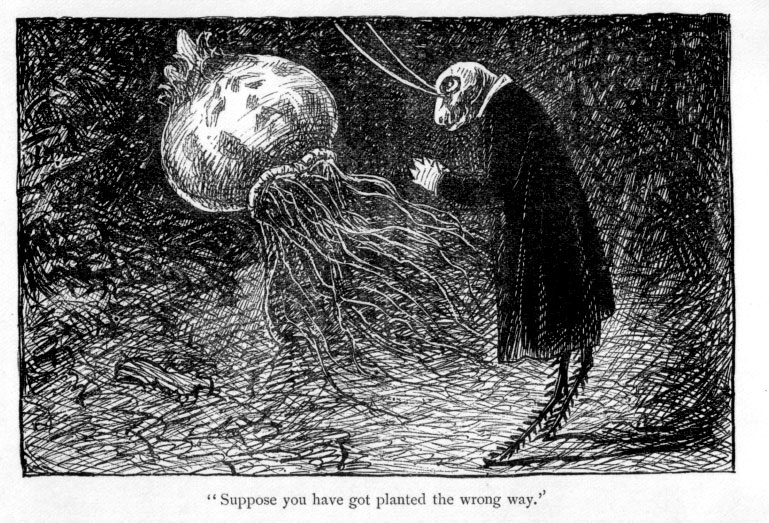

図のおっさん人魚がどことなくピューリタン風なのは「節制を謳いつつも放埓をきわめる偽善者」の寓意なのだとか。fishy という形容詞が「いかがわしい、うさんくさい」の意で用いられるのも覚えておきたいところ。

1181

1182

ーーさすがに危険を感じた旅人は「マーチンによろしく」と叫んで逃げていきます。お話はここまで。マーチンが何者なのかは判明しません。これも結末があるようなないようなキャットストーリーの一例であります。

1183

1184

1185

――黒魔術校では卒検の内容を事前に知ることが一番大事なのだそうで、悪魔教授を出し抜く話がいろいろ伝わっています。スコットランドの名門子弟がグランドツアーの折にイタリアの魔術学校に短期留学する話もありました。面白や、と。

1186

とりあえず伝統的なおまじないを。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

再掲。アラジンの住む都を北京としている英語作品が多い印象。辮髪もよく見かけます。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1196

1197

1198

1199

1200