701

702

9月5日は #石炭の日 とのことで、関連伝承を。

・暖炉から燃える石炭が飛び出してきたら来客あり

・燃える石炭を長時間眺めていると魔法にかかりやすくなる

・青く燃えると嵐が近い

・夕方にぼんやりしている蛇のおなかに石炭を乗せると、蛇に足が生えて歩く

最後のはよくわからないのであります。

703

704

705

9月9日は #世界占いの日 とのこと。

この文字列を凝視していると「世界を占う日」のような気がしてきました。各国を擬人化したり、元首の即位日をベースに占ったりすることも多かったのであります。図はグレートブリテンの擬人化。飲んだくれたり、老け込んだり。怪魚に乗るのは御約束のようです。

706

707

708

709

#13日の金曜日 ということでざっと調べてみたところ、もともと英米で不吉とされていた13に金曜日が結びついたのは1923年以降のアメリカからという印象。一次大戦以前ではただの日付で処理されていて、アンラッキー云々の言及は見当たらず。新聞は日付がはっきりしていてこういうときは便利です。

710

711

リクエストにて再録。

バス停にて地べたに座り込んだ強面の男子高校生たちの会話が聞こえましてーー

「なんばん好いとうとや?」

「・・・三十番」

「三十番いいよなー」

「あれ、曲はメンデルスゾーン」

「すげー」

お気に入りの讃美歌を論じておったのです。見かけはあてにならないのであります。

712

713

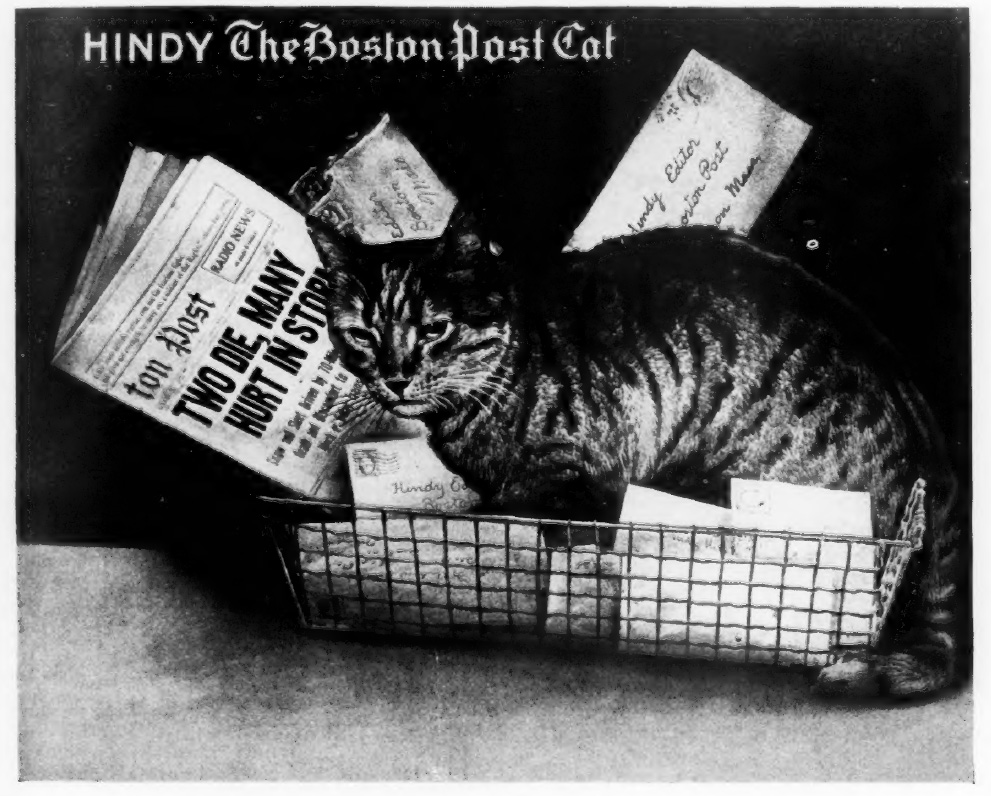

#世界猫の日

ニュースペーパー・キャットは結構ポピュラーな存在です。一次大戦前後にはボストン・ポスト紙の「ヒンディー」が大変な人気者となり、ブロマイドが10万枚売れたとのこと。「ヒンディー」とはドイツの将軍ヒンデンブルクをおちょくるべくつけられた名前なんだそうですーー

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725