1226

1227

こちらは日本に伝わったヨセフィ子さまの貴重なお姿、ということで再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1228

暦。6月4日は #虫の日 とのこと。

ウィリアム・ロスコーが1807年に発表した子供向けの詩「蝶の舞踏会あるいはバッタの宴」は好評を博し、イラスト付きの普及版が飛ぶように売れたそうです。擬人化ものながらも英国児童の昆虫リテラシーの向上に大いに寄与したのであります。続編に「蝶の葬式」。

1229

雑。ときどき面白い会話が流れてきたりするのです。

「作品は大好きだけどそれを書いた作家は嫌いという人に会いまして」

「あー、あるわなあ」

「産みの親が嫌いってどういう心理なんですか?」

「きみ、嫁さんのご両親、好きか?」

「・・・なるほど」

1230

1231

1232

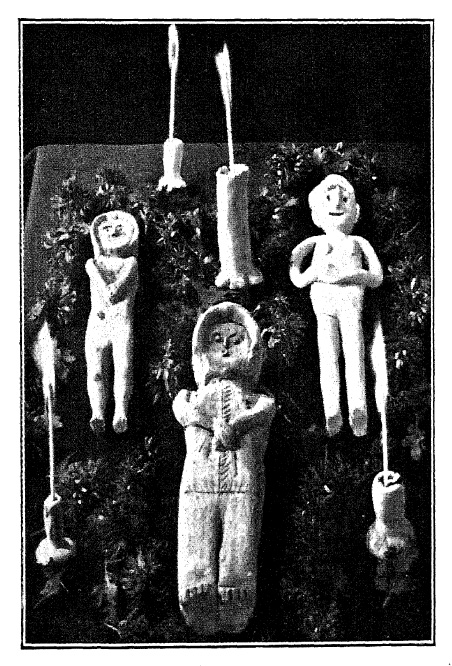

長崎県生月に伝わる潜伏キリシタンの聖画、いわゆる納戸神ではないでしょうか。モチーフは「太陽を身にまとい月を足元に置く女」「その女は身ごもっていた」(黙示録12章)。えらく抽象的な表現をされているものか、と。 twitter.com/ii_museum/stat…

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

ゆえにーー

貴婦人「きっとあなたには緑のガウンが似合いましてよ」

といったセリフもかなり怖いのであります。白では露骨すぎるわけです。面白や、と。

1242

1243

1244

1246

1247

1248

1249

1250