601

602

#スズランの日

タロットでスズランといえばライダー版の魔術師の足元にあるわけですが、これがヴァージョンによってえらく差があるのです。モノクロ画はもっとも原画に近いとされる1909年のOR版。一方、1942年頃に製作されたパメラBは複写士がいまひとつ線の意味を理解していないのであります。

603

同じくエドワーディアンの貴婦人の肖像。 twitter.com/MuseeMagica/st…

604

605

607

608

609

610

611

612

613

614

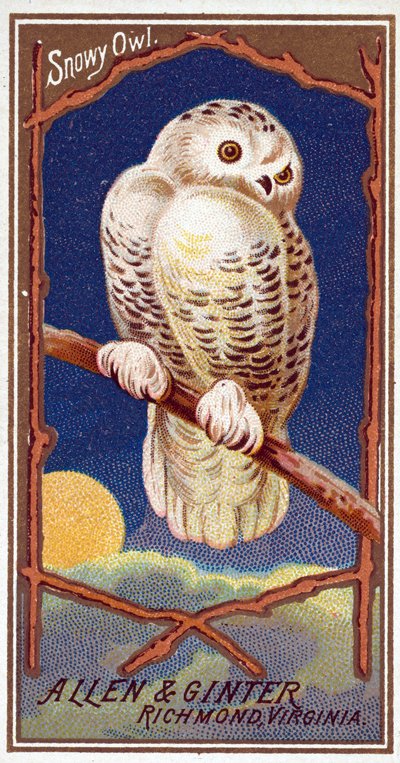

今週は #愛鳥週間 とのこと

うちの近所にフクロウが棲んでいるのですが、姿は見たことがないのです。深夜にホ、ホホゥと鳴いていて、ときおりウホホホホと短く発します。ブランドの英国故事本によりますと、フクロウは羽根の生えたネコの一種なんだそうです。わかるようなわからないような。

615

#愛鳥週間

フクロウに関する伝承

・フクロウが昼に鳴くと火事が起きる

・鳴き声は死の予兆

・鳴き声の近くに魔女がいる

・姿を見るとラッキー

英語ではフクロウ、ミミズクの区別なく owl です。声が凶、姿は吉という伝承が多いようです。

616

#愛鳥週間

ツバメに関する伝承

・軒先に巣を造られると吉兆

・巣を放棄された家はアンラッキー

・巣の中で見つかる石は貴重なお宝

・低空飛行するときは雨が近い

小鳥に関しては基本的に無干渉が正しい接し方のようです。巣の中の石はヒナが巣立って親鳥もいなくなってから確認すべしーー

617

618

619

当時の英国議会がジェンナーのワクチン普及に三万ポンドの予算を計上したことにも反発する勢力がいて、医学界の保守派と組んで一大キャンペーンを繰り広げたようです。ワクチンとナポレオン・ボナパルトが世界を滅ぼすといった刺激的なキャッチフレーズも登場しています。

620

621

622

623

624

625