126

127

1991年11月21日、ロッテ・オリオンズが千葉ロッテマリーンズに改称しました。現在マリーンズの本拠地がある幕張(千葉市)ですが、江戸時代には「馬加」と表記するのが一般的でした。当館所蔵の重要文化財『元禄郷帳』でも「馬加」に「マクワリ」とルビがふられています。

buff.ly/3kVoVm1

128

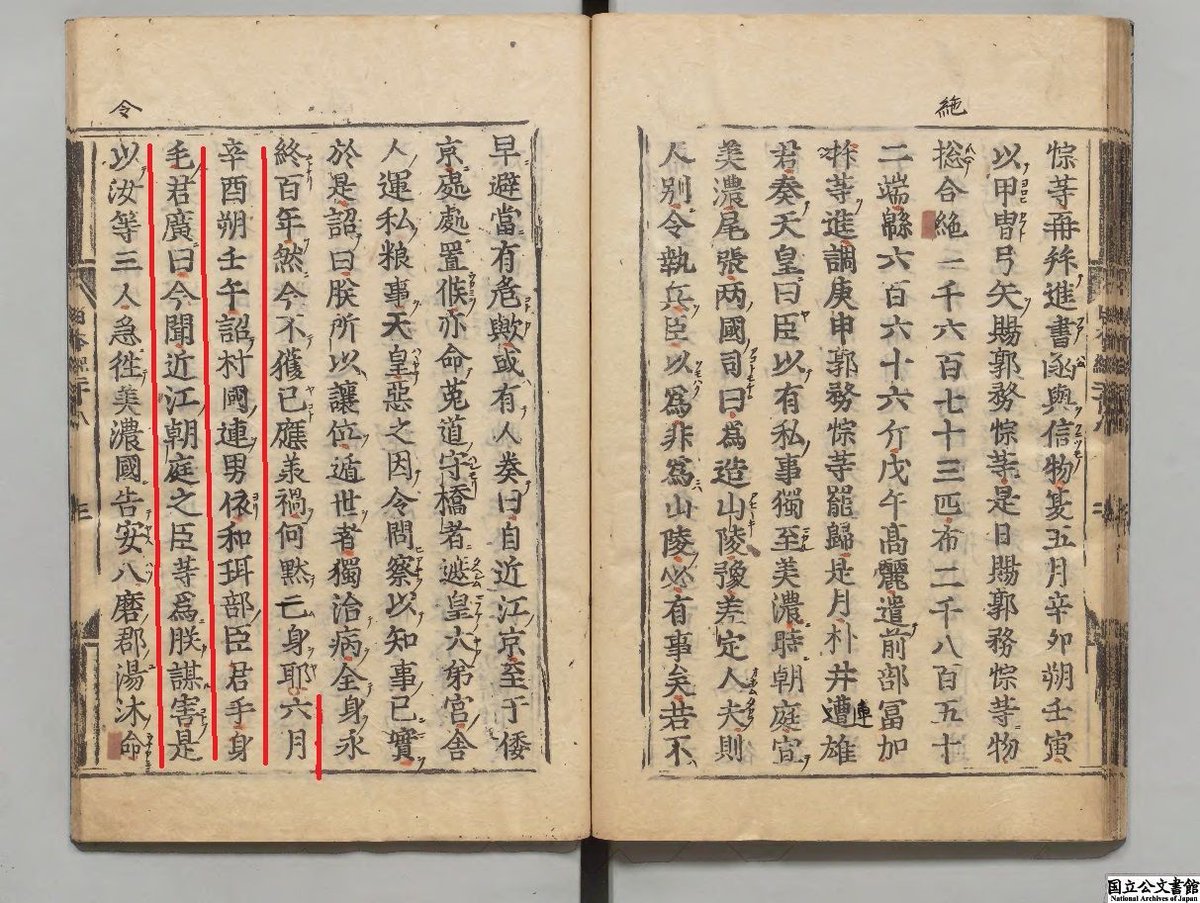

今日(7/16)は閻魔賽日。地獄の釜の蓋も開いて、獄卒も亡者も休むとされることから、各地の寺社で閻魔参りなどの法要が行われます。画像は林家旧蔵の『今昔物語集』。嵯峨天皇に仕えていた小野篁は、閻魔王に仕える冥官でもあったという伝説が収められています。 buff.ly/3Ri3HQB

129

130

当館が所蔵する資料は紙や冊子類がほとんどですが、稀にそれ以外のものも移管されてくる場合があります。画像は、厚生労働省の広報資料「けんけつちゃん」のぬいぐるみです。デジタル展示「公文書の世界」では、この他にも様々な形体の公文書をご紹介しています。 archives.go.jp/exhibition/dig…

131

文永11年(1274)10月5日、元の軍勢が対馬の小茂田浜に襲来。文永の役(元寇)が始まります。人気ゲーム #ゴーストオブツシマ でも話題になりましたね。画像は幸若舞を読み物にした『百合若大臣』。主人公の百合若が元寇で活躍するところから話が始まります。 buff.ly/2WBJUy1

132

明日8月8日(火)から15日(火)まで、 当館1階展示ホールにて終戦の詔書の原本を特別に展示します(展示時間:9:15~17:00)。この機会に是非、ご覧ください。buff.ly/2u6wdxv

133

134

最近は競走馬を擬人化したゲームが大人気ですね。動物の擬人化は古来から親しまれていた表現で、当館の『うをのうた合』には動物たちが左右に分かれて歌を詠みかわす『獣の歌合』が収められています。画像は「逢はざる恋」を題にした狐と狸の勝負。名前にもご注目を!

buff.ly/3aR8VyV

136

7/24は芥川龍之介の命日。好んで河童の絵を描き、小説『河童』を著したことなどにより、「河童忌」といわれています。画像は古賀侗庵(とうあん/どうあん)著『水虎考略』から河童の絵。同書は、文献や聞き取り等により河童の情報を集め考証を加えた、河童に関する研究書です。buff.ly/32Mx4Bl

137

大河ドラマ #鎌倉殿の13人 で #菅田将暉 さんが演じた源義経は印象的でしたね。義経が最期を迎えた衣川の戦いといえば『清悦物語』。義経の家臣で不老長寿となった清悦が、400年後に伊達政宗らにその逸話を語るという異色の物語です。画像は源頼朝が義経の首と対面する場面。 buff.ly/3wghNcB

138

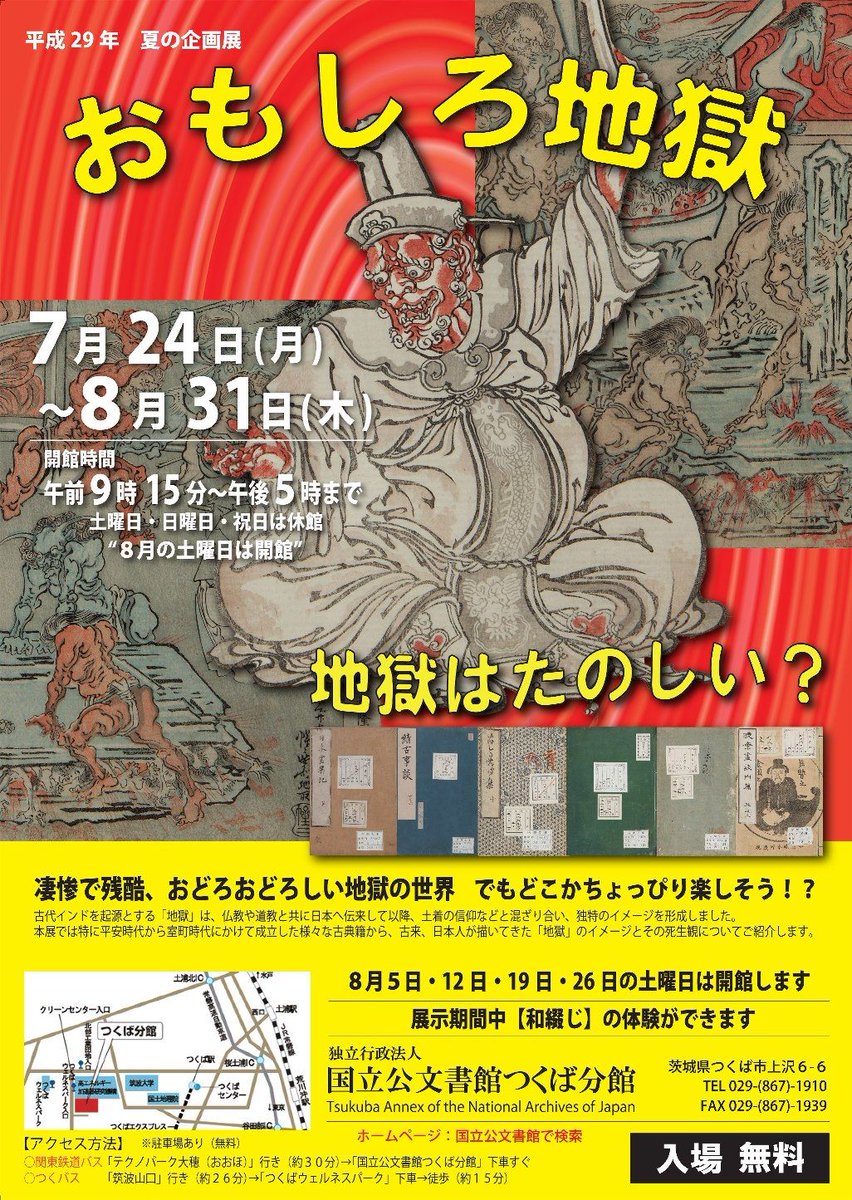

7月24日(月)から、つくば分館にて夏の企画展「おもしろ地獄-地獄はたのしい?-」を開催します!古来より日本人が描いてきた地獄のイメージや死生観を様々な古典籍からご紹介します。期間中は、和綴じによるメモ帳作りも体験できます。

buff.ly/2t3CIMd

139

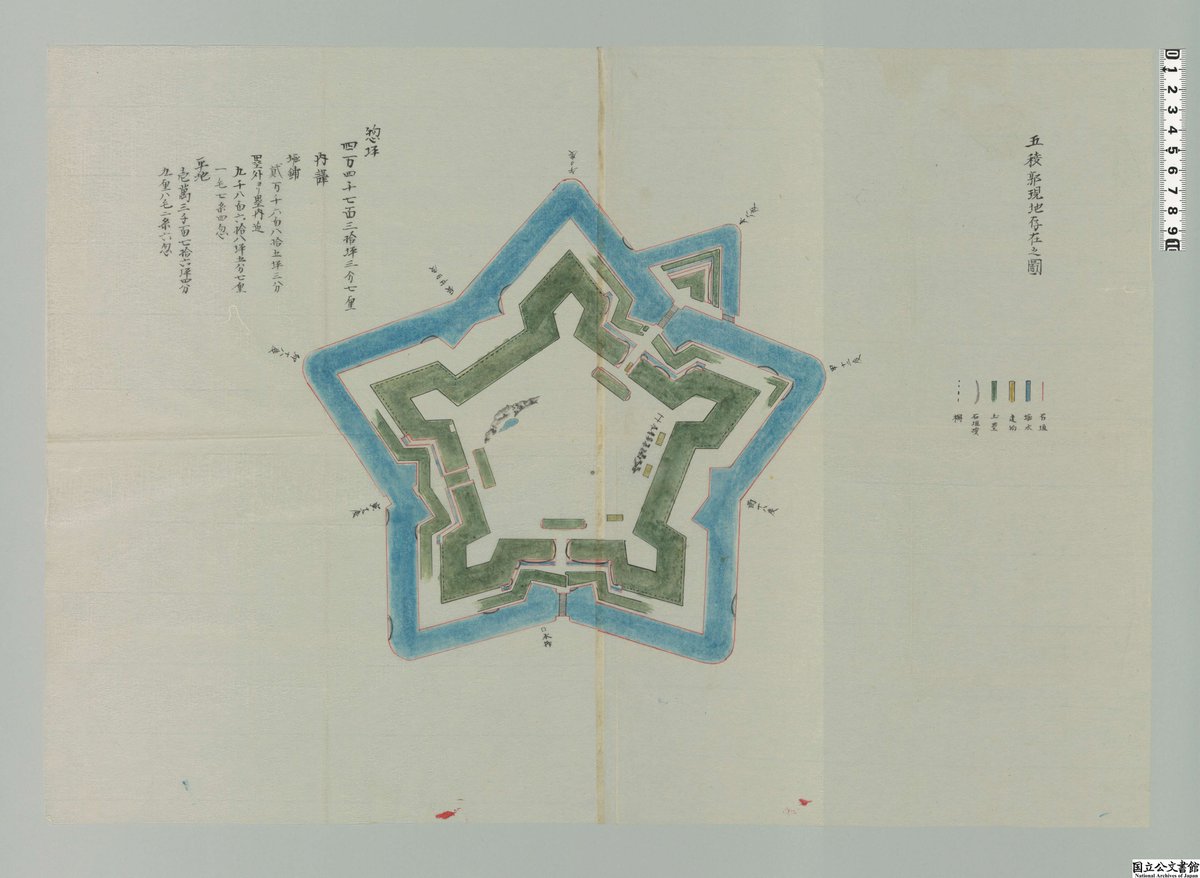

明治2年(1869)5月18日、榎本武揚らが五稜郭を開城し、戊辰戦争最後の戦いである箱館戦争が終結しました。画像は『公文録』より五稜郭の図。図には土塁や堀の寸法等が詳細に書き込まれています。buff.ly/2T3cUOp

buff.ly/3oo6c5E

140

141

大河ドラマ #青天を衝け は明治維新の時期に入りました。維新期に明治政府と旧幕府勢力が争った戊辰戦争。その最後の舞台となったのが五稜郭です。画像は「公文録」より、明治7年(1874)に開拓使から陸軍省へ五稜郭の引渡しが済んだことを報告する文書に添付された図面です。 buff.ly/2Uqvu8K

142

明治21年(1888)12月3日、愛媛県から旧讃岐国を分離し、香川県を設置することが裁可され、翌4日に公布されました。これにより、道府県の数が現在と同じ47となりました。画像は香川県設置を裁可した御署名原本になります。buff.ly/2iugvaO

143

本日(5/27)より、企画展「翔べ 日本の翼-航空発達史-」がスタートします!会期は7月8日(土)まで。入場無料です。皇居外苑・北の丸公園エリアの散策にもとても気持ちの良い季節です。ぜひお越しください。

buff.ly/2qVu1Wx

144

5月10日から5月16日までは愛鳥週間。そこで、鳥にちなんだ資料をご紹介します。画像は「博物図」から「鳥類一覧」。教育用掛図「School and Family Charts」の中の動植物図を参考にしてつくられたものといわれ、銅版で描いた輪郭線に、木版で色彩をのせています。

buff.ly/2DTauMf

145

安城市歴史博物館では、11月5日まで特別展「陰陽師 安倍晴明」を開催中です。画像は、当館所蔵の『政事要略』から方相氏と疫鬼の図。宮中行事の追儺に陰陽師が関わっていたことがわかる資料として紹介されています。

安城市歴史博物館 buff.ly/2y88lIi

146

147

148

暑い日が続いていますね。そんな時には休暇を取りたくなるもの。かつての日本の官庁では7月から8月にかけては半休とされていました。画像は昭和22年(1947)の次官会議申合で、暑中半休とすることが確認されています。昭和23年からこうした半休はなくなります。 buff.ly/3P6ef2N

149

天武天皇元年(672)6月24日、大海人皇子(天武天皇)は、兄の天智天皇の子である大友皇子に対抗するため、吉野を脱出して東国へ向いました。これが、かの有名な壬申の乱の始まりとされています。当館は、日本書紀の写本を多数所蔵しています。buff.ly/2tADvpk

150

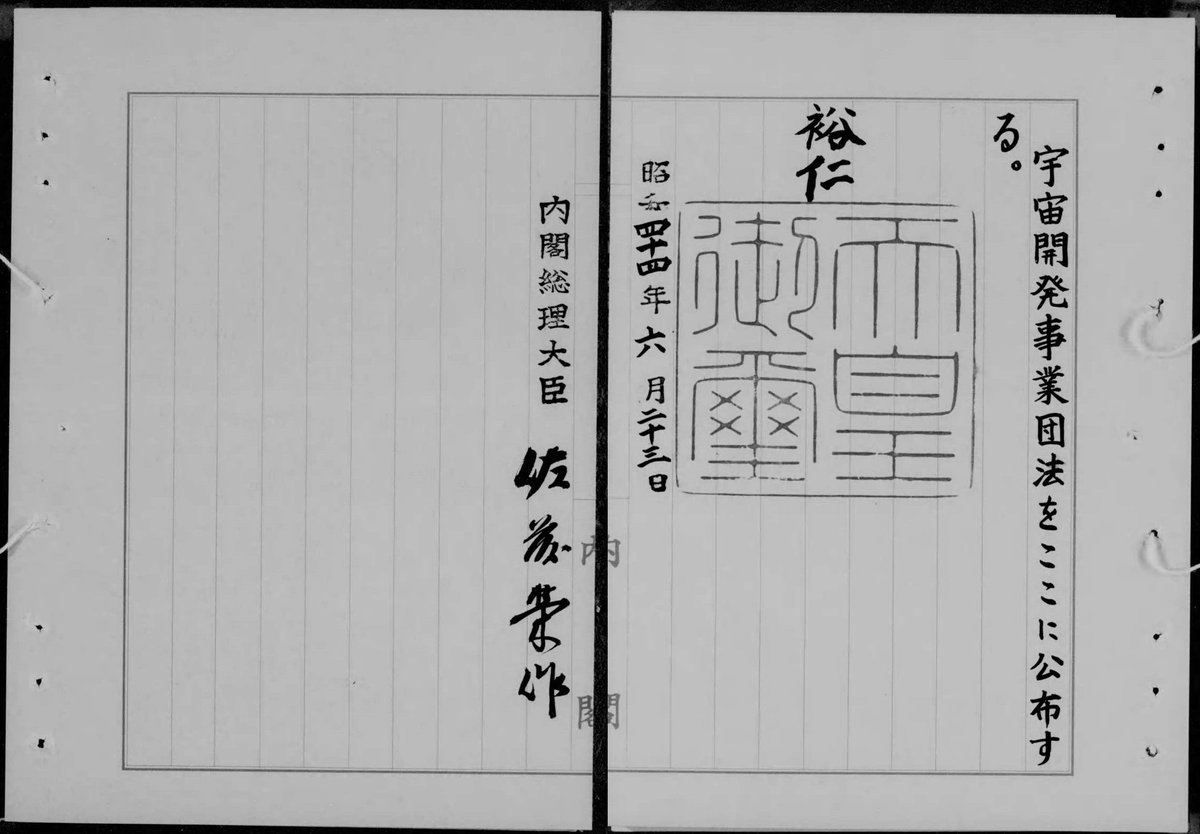

1969年7月20日、アメリカのアポロ11号が「静かの海」に着陸し人類初の月面歩行を遂げました。同年は、日本の宇宙開発事業が大きな一歩を踏み出した年でもあります。画像は宇宙開発事業団法公布の御署名原本。この法に基づき宇宙開発事業団が発足、現在も活動を続けています。

buff.ly/2UkfC7D