76

77

昨日(8/6)より企画展「平家物語―妖しくも美しき―」の一部展示替えを行いました。『刀劔図』は平家の重宝「小烏丸」から源氏の重宝「薄緑(膝丸)」の図(画像は一部)に変更しています。9/1(土)までご覧いただけますのでぜひご来館ください。buff.ly/2IgMIdf

78

今日(5/5)は立夏。持統天皇の和歌「春過て夏きにけらし白妙の衣ほすてふあまのかく山」を思い出します。元は『万葉集』に収録されていた和歌ですが、夏の到来にふさわしい歌として『新古今和歌集』の夏巻に再び採録。画像は紅葉山文庫旧蔵書です。buff.ly/2FvD5pa

79

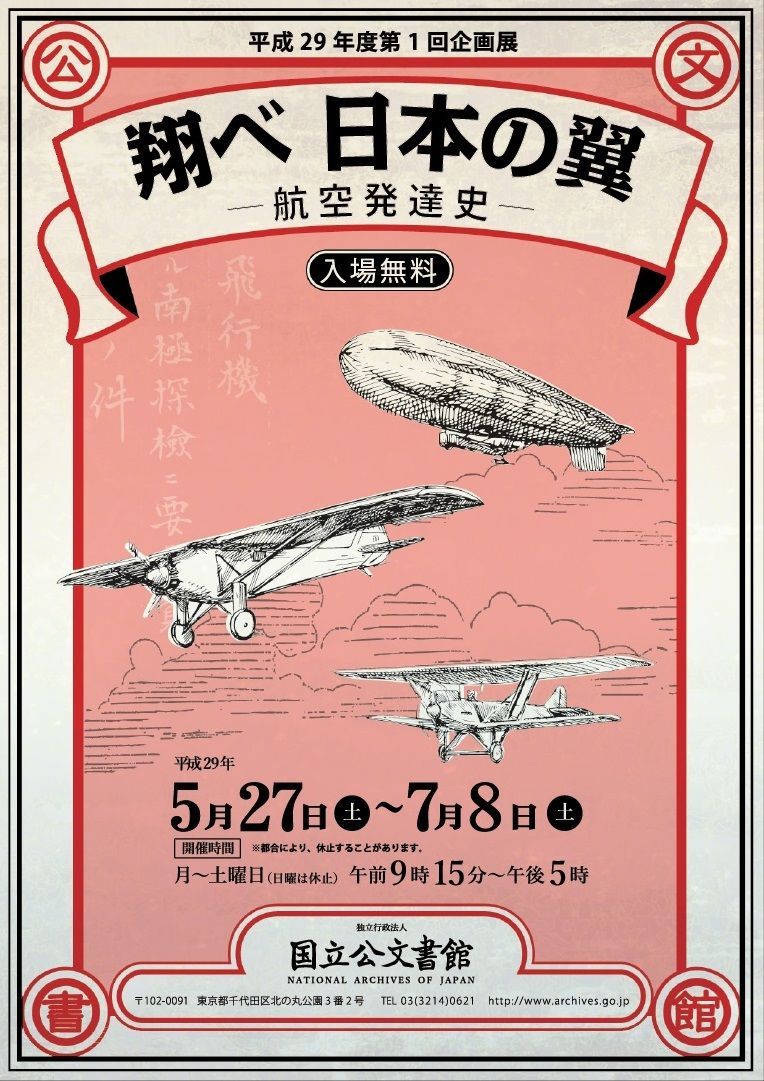

いよいよ明日(5/27)から、平成29年度第1回企画展「翔べ 日本の翼-航空発達史-」が始まります!今回の企画展では、日本の民間航空の歴史を中心に、航空に関する制度や人物についての資料をご紹介します。皆様、ぜひご来場ください。buff.ly/2qNlJOw

80

昭和20年(1945)3月9日深夜から翌10日未明、アメリカ軍のB29爆撃機によって、東京下町地区は大規模な空襲に見舞われました(東京大空襲)。画像は「全国主要都市戦災概況図」から東京の図です。buff.ly/3ISNOvj

デジタル展示「昭和二十年」も合わせてご覧ください。buff.ly/3tDOrCr

81

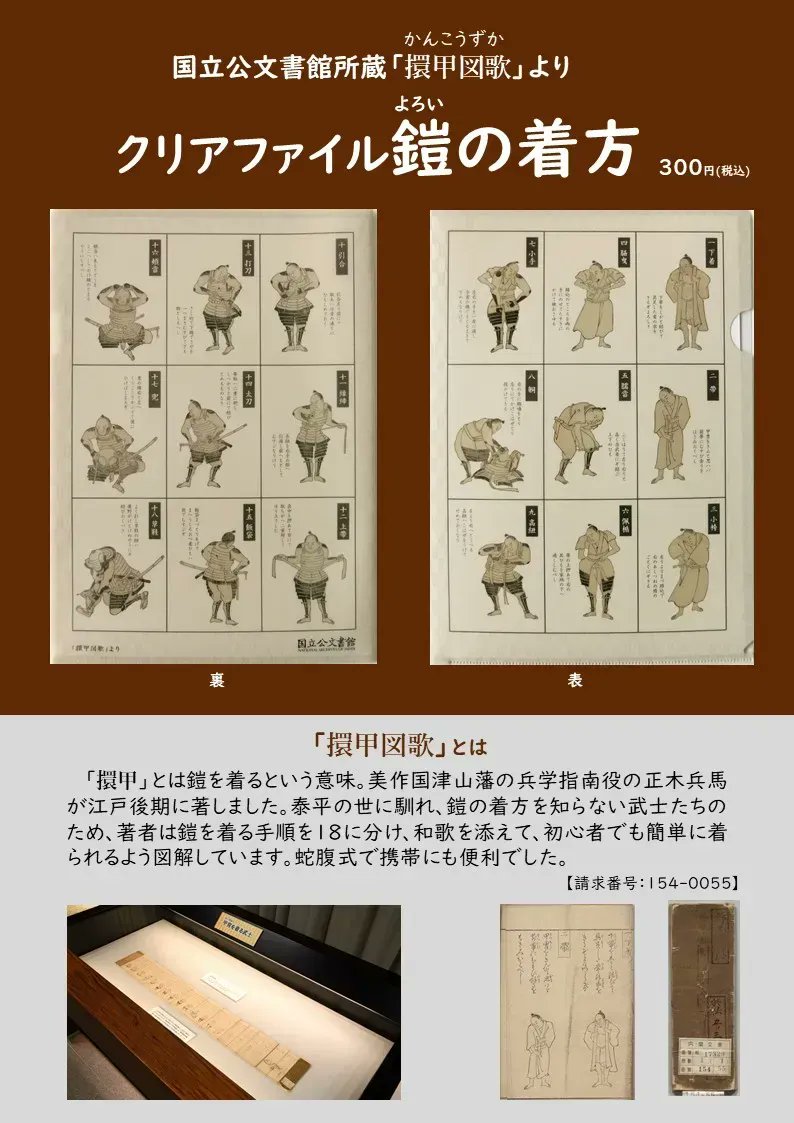

江戸後期、泰平の世に馴れ、鎧の着方を知らない武士たちのために、鎧の着る手順を18に分け、狂歌を添えて図解した『擐甲図歌(かんこうずか)』が刊行されました。buff.ly/3lq1yU7

本資料をモチーフとした「クリアファイル鎧の着方」、リニューアルして販売中です。buff.ly/3MKjVzH

83

明治23年(1890)9月16日、オスマン帝国(現トルコ)の軍艦エルトゥールル号が台風の影響で、紀伊大島(和歌山県)付近で沈没。多くの乗組員が命を落としましたが、島民らにより69名が救助されました。救助された乗組員は日本の比叡と金剛の二艦によって、本国へ送られました。

buff.ly/2UJRw27

84

#鬼滅の刃 の主人公 #竈門炭治郎 の「かまど」という漢字はとても難しいですね。業務の中で当館デジタルアーカイブを検索していると「炭竈一郎」という人物の資料が見つかりました。画像は「公文雑纂」より炭竈一郎を内務技手に採用し、四級俸を与えることに関する文書です。buff.ly/3tFCcEG

85

今日は月食が観測される予定です。中世の有職故実書である『禁秘抄』によれば、天変を観測し、その吉凶を報告する天文博士などの官人は、特に大事の際には夏ならば冬の装束、冬ならば夏の装束といったように、反対の季節の装束で内裏に馳せ参じることがあったようです。buff.ly/3bN6rCr

86

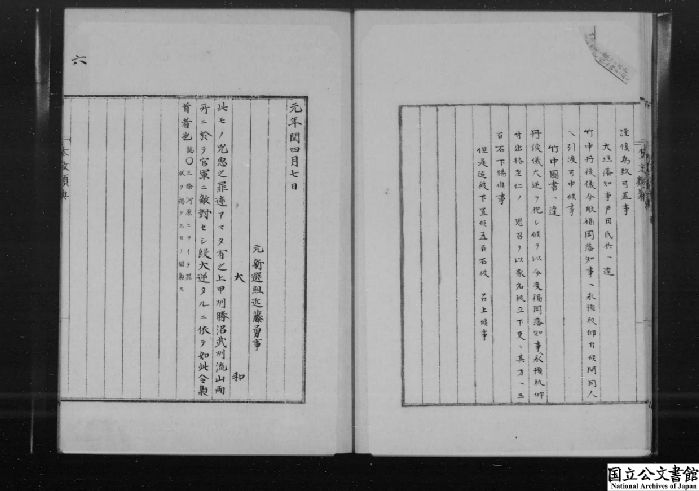

慶応4年4月25日(1868年5月17日) 、新選組の近藤勇が中仙道板橋宿近くの板橋刑場で処刑されました。画像は、「元新選組近藤勇甲武両州問ニ於テ官軍ニ抗セシ科ニ依リ梟首ニ処ス」です。#新撰組

87

本日の #青天を衝け で描かれる #磯村勇斗 さん演じる第14代将軍徳川家茂の死。大の甘党だった家茂。病気見舞いに大量の菓子類が届けられました(画像は「昭徳院実紀」)。しかし糖質の過剰摂取で代謝に必要なビタミンB1が欠乏、患っていた脚気が悪化したと考えられています。buff.ly/3gU3Dq8

88

89

【販売再開のおしらせ】

お待たせしておりました、オリジナルグッズ「クリアファイル平成」が入荷しました!ご購入の方は特別展観覧とあわせて、是非ご来館くださいね。当館オリジナルグッズについてはこちらもご参照ください→buff.ly/2GnOzQG

90

今日(10/14)は鉄道の日。1872年10月14日(明治5年9月12日)、新橋駅~横浜駅を結んだ日本初の鉄道が開業したことに由来します。画像の「大日本鉄道線路全図」は、全国の官有・私有の鉄道路線を記載したものです。buff.ly/2ggypwy

91

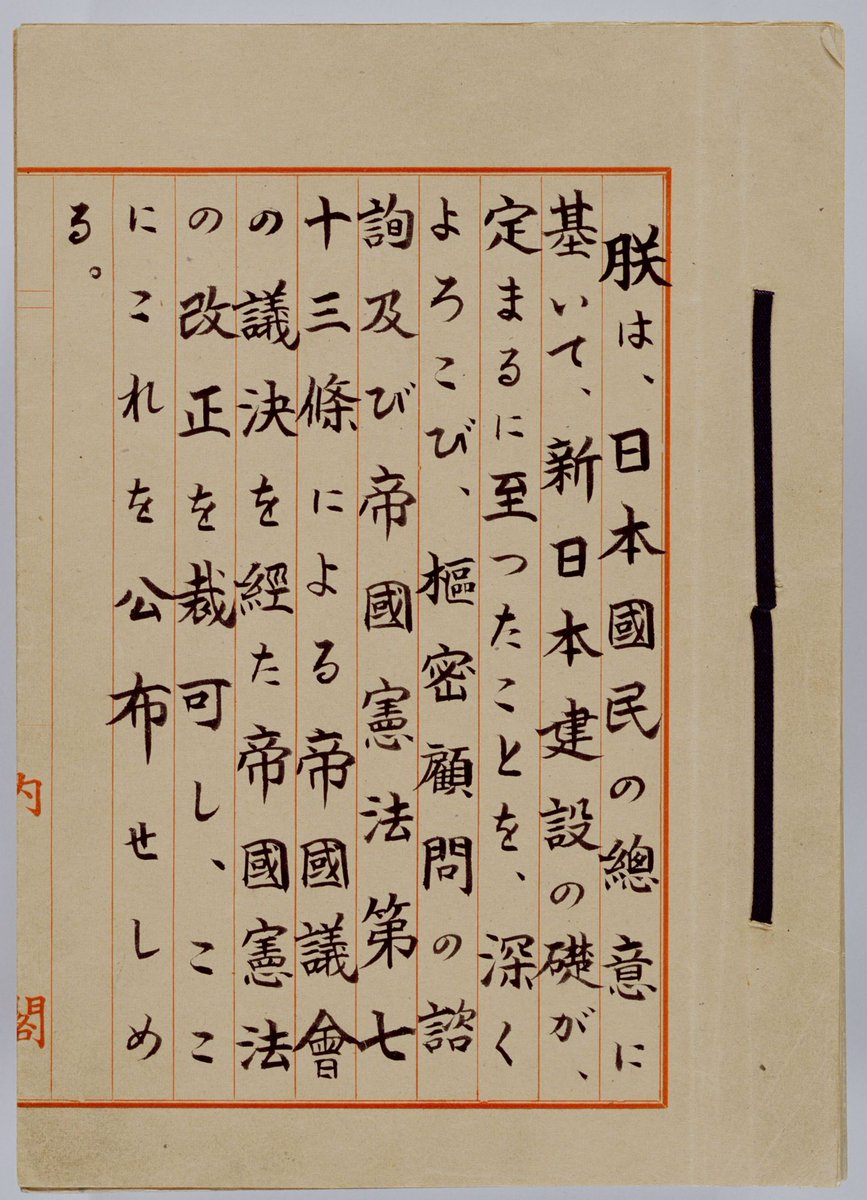

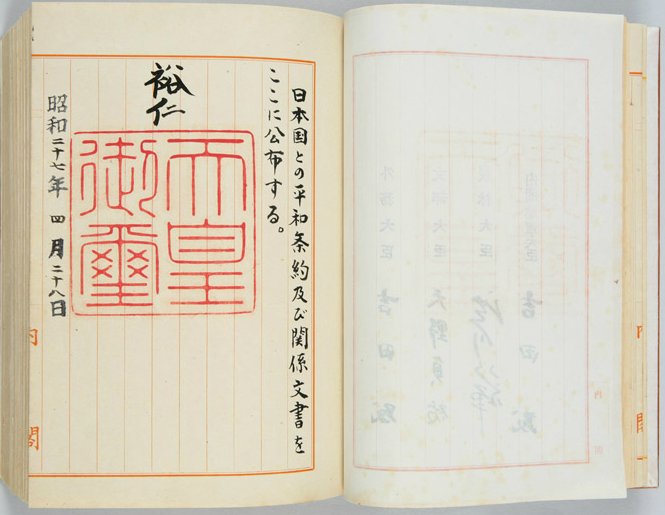

昭和26年(1951)9月8日、吉田茂首相をはじめとする日本全権団は、第2次世界大戦中に我が国と戦争状態に入った連合国48カ国の代表とともに、サンフランシスコ平和条約に調印しました。画像は、同条約の公布原本です。buff.ly/2eTKWlH

92

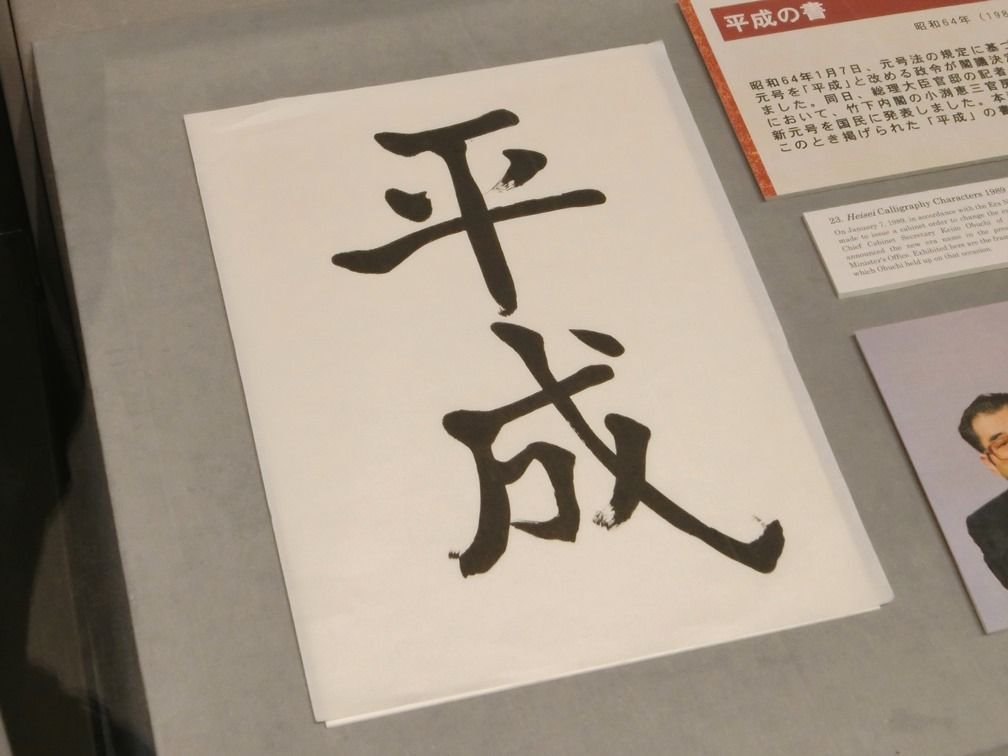

平成元年(1989)1月7日、「平成」という元号が決定されました。「平成」には、「国の内外にも天地にも平和が達成される」という意味がこめられています。当館では基本展示において、発表時に掲げられた『平成の書』(レプリカ)を展示しています。buff.ly/2qk8wQW

93

94

今日(9/19)は「糸瓜忌」。明治35年(1902)同日に俳人の正岡子規が没し、絶筆の句に糸瓜(へちま)が詠まれたことにちなんでいます。画像は明治6年に初等教育のため刊行された『博物図』です。この中に糸瓜も描かれていますが、わかるかな?

buff.ly/2D3K9NS

95

江戸後期、泰平の世に馴れ、鎧(よろい)の着方を知らない武士たちのために、鎧を着る手順を図解した『擐甲図歌(かんこうずか)』が刊行されました。buff.ly/3lq1yU7

本資料を題材とした「クリアファイル鎧の着方」は企画展「江戸城の事件簿」のお土産にもおすすめです。buff.ly/3EVetX6

96

嘉禄元年6月10日(1225年7月16日)、大江広元が没しました。 #鎌倉殿の13人 では #栗原英雄 さんが演じています。「泣いたことがない」という広元が涙をこぼす場面を『新刊吾妻鏡』に見つけました。なんと源実朝暗殺直前の出来事。画像は会津藩日新館旧蔵書。 buff.ly/3M3M1nS

97

11/8は刃物の日。鍛冶職人らが使う送風器具、鞴(ふいご)をまつる鞴祭が行われることにちなむそうです。画像は江戸時代の刀剣研究家、鎌田魚妙(かまたなたえ)の『本朝鍛冶考(ほんちょうかじこう)』から備前の刀工長船派の系図の始めの部分です。

digital.archives.go.jp/das/image-j/M2…

98

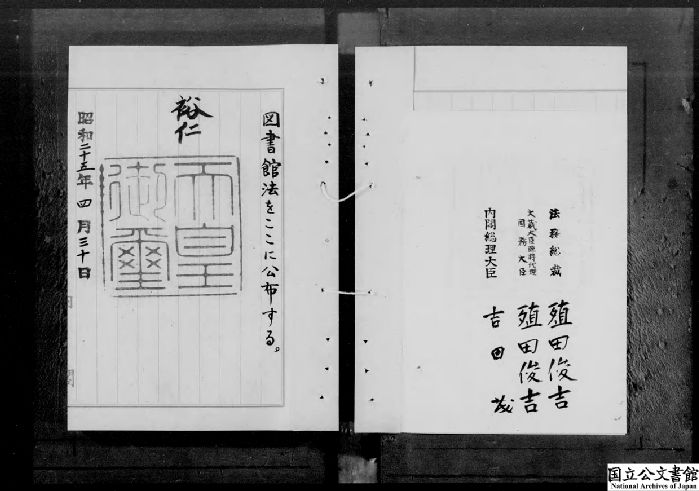

今日(4/30)は、図書館記念日。昭和25年(1950)のこの日、「図書館法」が公布されました。画像は、同法の御署名原本です。#図書館

99

100

Happy International Archives Day! 昨日から国際アーカイブズ週間が始まりました。文書や記録を残すことは国や地方公共団体だけでなく、個人や団体にとっても大切なことです。これを機に、記録を保存し、その利用を図ることの大切さを、一緒に考えませんか。#AnArchiveIs #IAW2020